-

Introducción

Mostrar más Mostrar menosIntroducción

Queridos participantes,

¡Bienvenidos a esta emocionante aventura digital! Nos entusiasma ser parte de este viaje de aprendizaje, en el que descubrirán nuevas herramientas, adquirirán valiosos conocimientos y desarrollarán habilidades que les acompañarán a lo largo de su trayectoria.

Les invitamos a familiarizarse con la plataforma, conocer el curso y participar activamente.

¡Estamos aquí para apoyarlos en cada paso de este proceso!

¡Mucho éxito en este inicio!

El equipo de PUCE Virtual

-

Tutoriales

Sílabo

Manual del estudiante

-

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

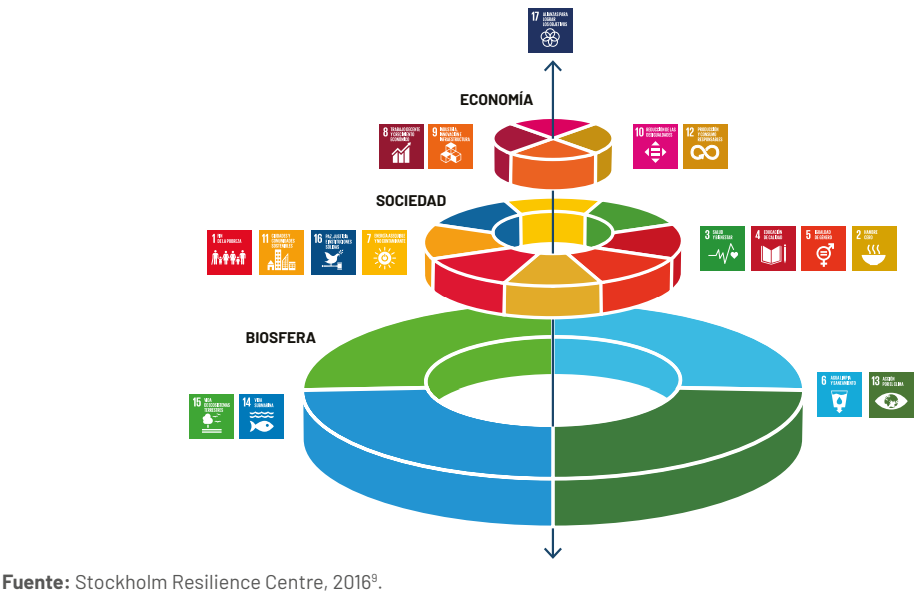

Esta asignatura engloba un análisis integral de los factores que configuran las dinámicas actuales entre economía, sociedad y ambiente. En primer lugar, se explorarán los conceptos fundamentales del entorno socioeconómico, definiendo su alcance y relevancia en el contexto global. Se examinará la interconexión entre los sistemas económicos, las estructuras sociales y los desafíos ambientales, destacando cómo estas dimensiones marcan el escenario en el cual las políticas públicas emergen. Este marco inicial da las bases para comprender los fenómenos contemporáneos con un enfoque crítico y multidimensional.

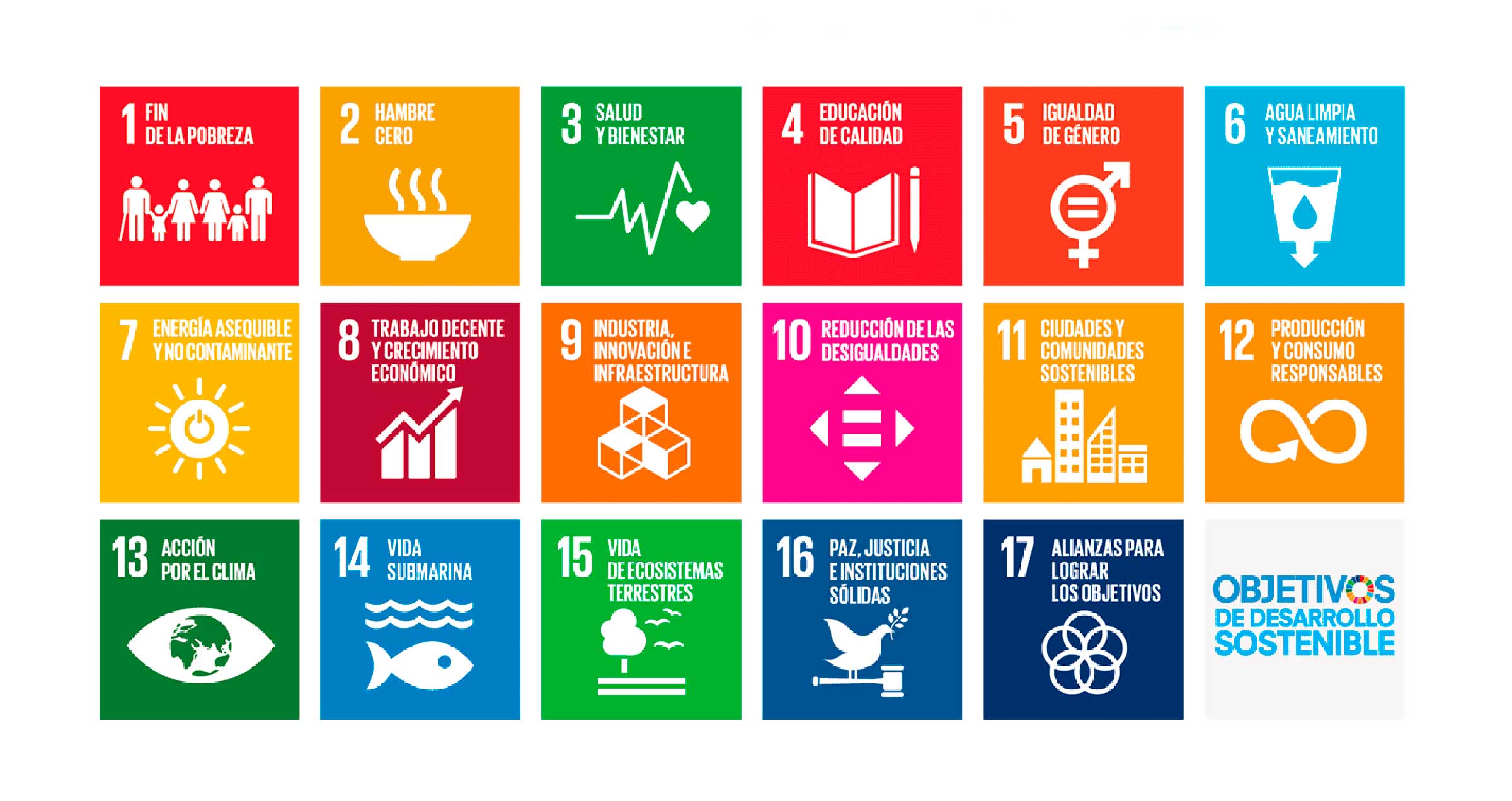

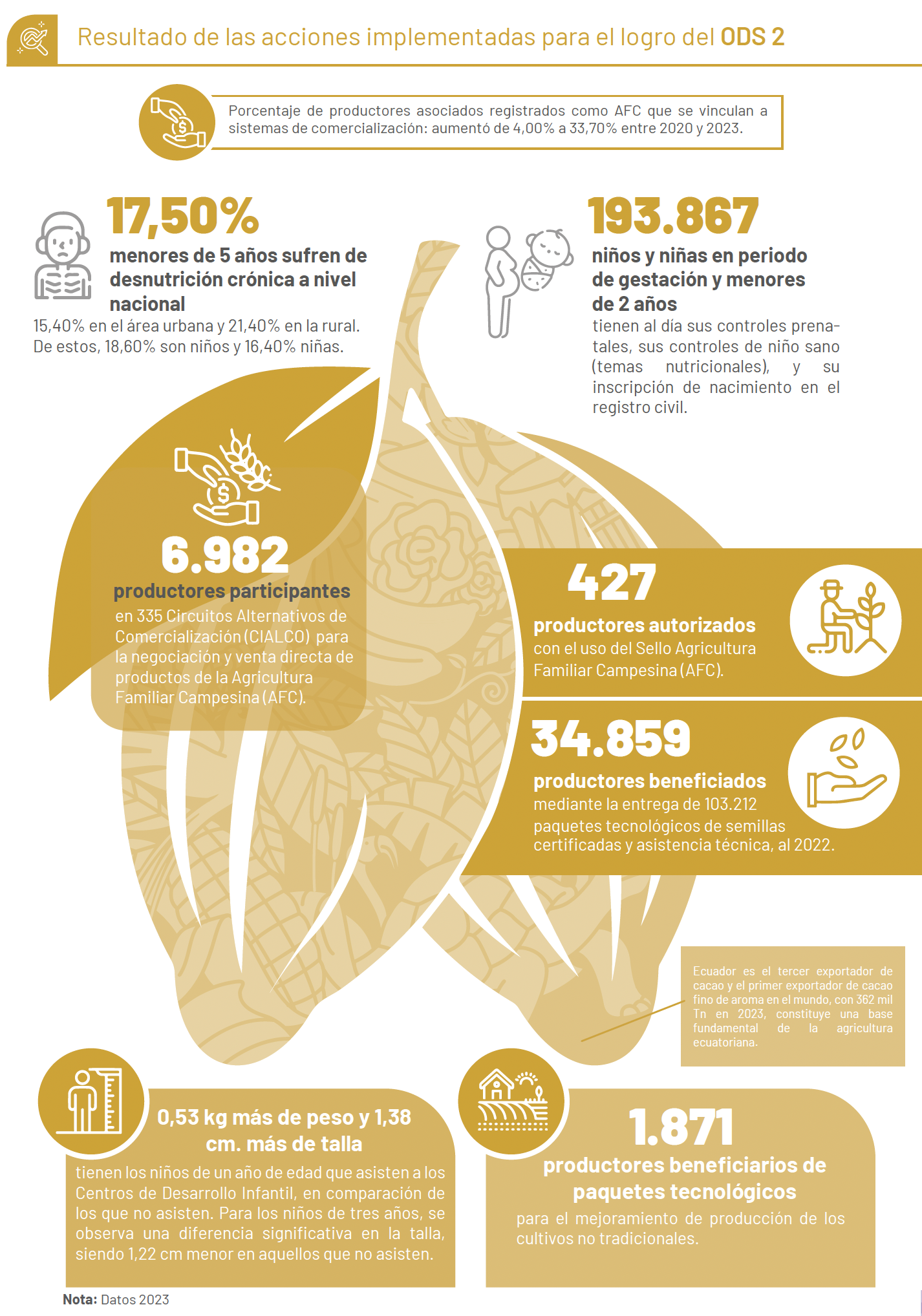

Posteriormente, la atención se centrará en los elementos históricos, económicos y sociales que han dado forma al sistema socioeconómico actual, desde las transformaciones provocadas por la globalización hasta los desafíos que esta plantea, como la desigualdad y sus implicaciones en el empleo y el desarrollo. Además, se abordará el papel del desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como propuestas para equilibrar el crecimiento económico con la preservación ambiental y la equidad social. A través de esta perspectiva, se buscará promover en el estudiante una comprensión más profunda de los problemas globales y locales, así como las oportunidades para generar cambios significativos en su entorno.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RDA 1: Reconocer los principales conceptos económicos, sociales y ambientales relacionados con las macrotendencias del contexto mundial, nacional y local

- Criterio de evaluación 1: Identifica los principales conceptos relativos a la globalización, cambio tecnológico, ambiente y desigualdades.

- Criterio de evaluación 2: Explica las vinculaciones que existen entre globalización, ambiente, cambio tecnológico y las desigualdades en un contexto territorial.

RDA 2: Interpretar los diferentes elementos económicos, sociales y ambientales que vinculan el contexto, con las principales problemáticas a nivel global, nacional y local bajo la coyuntura actual

- Criterio de evaluación 1: Diferencia los temas relacionados con la globalización, el ambiente, el cambio tecnológico y la desigualdad.

- Criterio de evaluación 2: Asocia las particularidades del entorno en sus dimensiones económica, social y ambiental con los problemas actuales territoriales.

RDA 3: Discutir los principales fenómenos económicos, sociales y ambientales del entorno local, nacional y mundial, enfatizando posibles cambios, fluctuaciones y sus consecuencias para las condiciones de vida

- Criterio de evaluación 1: Contrasta 'con argumentos' las 4 temáticas abordadas en la materia: globalización, ambiente, tecnología y desigualdades.

- Criterio de evaluación 2: Reflexiona sobre las causas y consecuencias de los problemas relacionados con la globalización, el ambiente, la tecnología y las desigualdades en el contexto actual territorial

-

Índice

Resultados de aprendizajeClasesResultado de aprendizaje 1

Reconocer los principales conceptos económicos, sociales y ambientales relacionados con las macrotendencias del contexto mundial, nacional y local

Resultado de aprendizaje 2

Interpretar los diferentes elementos económicos, sociales y ambientales que vinculan el contexto, con las principales problemáticas a nivel global, nacional y local bajo la coyuntura actual

Resultado de aprendizaje 3

Discutir los principales fenómenos económicos, sociales y ambientales del entorno local, nacional y mundial, enfatizando posibles cambios, fluctuaciones y sus consecuencias para las condiciones de vida

Mostrar más-

-

Introducción

El entorno socioeconómico es un componente esencial para comprender cómo interactúan la economía, la sociedad y el ambiente, influyendo en el desarrollo de los países y en la calidad de vida de sus habitantes. Así, esta clase tiene como propósito aportar una base conceptual que permitirá al estudiante analizar las dinámicas económicas y sociales desde una perspectiva integral. A partir del estudio de los principales conceptos y su interrelación, se busca desarrollar una comprensión crítica de los factores que configuran el contexto económico y social de las sociedades.

En esta primera clase, se realizará una introducción a los conceptos de entorno socioeconómico, su definición, y se destacará su importancia para interpretar fenómenos económicos dentro de un contexto social y ambiental. Y finalmente, se explorará la relación entre economía, sociedad y ambiente, evidenciando cómo estos elementos interactúan y se condicionan mutuamente. El Resultado de Aprendizaje (RDA) de la clase es reconocer los principales conceptos económicos, sociales y ambientales relacionados con las macrotendencias del contexto mundial, nacional y local.

-

1.1. Introducción a los conceptos de entorno

Los entornos representan los espacios físicos, sociales, económicos y culturales donde se desarrollan las actividades humanas (Cruz Petit, 2014). Comprenderlos es clave para analizar cómo los factores externos influyen en las dinámicas del día a día. Por otra parte, de acuerdo con Echevarría (2014), el entorno es el contexto integral que condiciona el comportamiento y las decisiones de individuos, empresas y gobiernos. Por ejemplo, un entorno económico favorable impulsa la inversión y el empleo, mientras que, un entorno social inclusivo promueve el bienestar colectivo.

Entender un fenómeno desde la perspectiva de su entorno facilita la interpretación de las interacciones entre actores y factores en diversos contextos.

En ese contexto, analizando específicamente el significado de entorno socioeconómico, este se refiere al contexto formado por factores sociales, económicos y ambientales que influyen en el desarrollo de individuos y organizaciones. Según Martínez-Rodríguez y Amador (2010), este concepto integra las condiciones externas que inciden en las dinámicas productivas, sociales y políticas de una comunidad. Comprender el entorno socioeconómico, es esencial para identificar cómo estos factores moldean el bienestar colectivo y las oportunidades de crecimiento social, económico y ambiental en la sociedad. Dicho de otro modo, la relevancia de entender el significado y alcance del entorno socioeconómico radica en su capacidad para explicar las interacciones entre los actores económicos, sociales y ambientales ante un determinado fenómeno.

A continuación, revisaremos las definiciones de entorno socioeconómico más relevantes y su interrelación entre economía, sociedad y ambiente.

-

1.1.1. Definición de entorno socioeconómicop>Existen diversas definiciones de entorno socioeconómico. A continuación, analizaremos algunas.

De acuerdo con Lantz y Pritchard (2010), el entorno socioeconómico es un espacio delimitado geográficamente que se caracteriza por sus aspectos económicos, educativos, sociales, culturales y políticos que influye en la disponibilidad de recursos, en las oportunidades de desarrollo y en las experiencias, tanto favorables como desfavorables, que afectan a quienes habitan en él.

Dicho de otro modo, el entorno socioeconómico impacta directamente en el acceso a recursos esenciales, como la educación, el empleo y los servicios básicos, condicionando las posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Asimismo, influye en las experiencias vividas por sus habitantes, las cuales pueden ser favorables, como el bienestar y la inclusión social, o desfavorables, generando desigualdades y limitando las oportunidades de progreso. De esta manera, se convierte en un factor clave para comprender las dinámicas que moldean la calidad de vida y el desarrollo comunitario. En la figura a continuación (Figura1), se encuentran ejemplos de cada uno de los aspectos que engloban el entorno socioeconómico para estos autores.

Figura 1. Ejemplos de aspectos del entorno socioeconómico

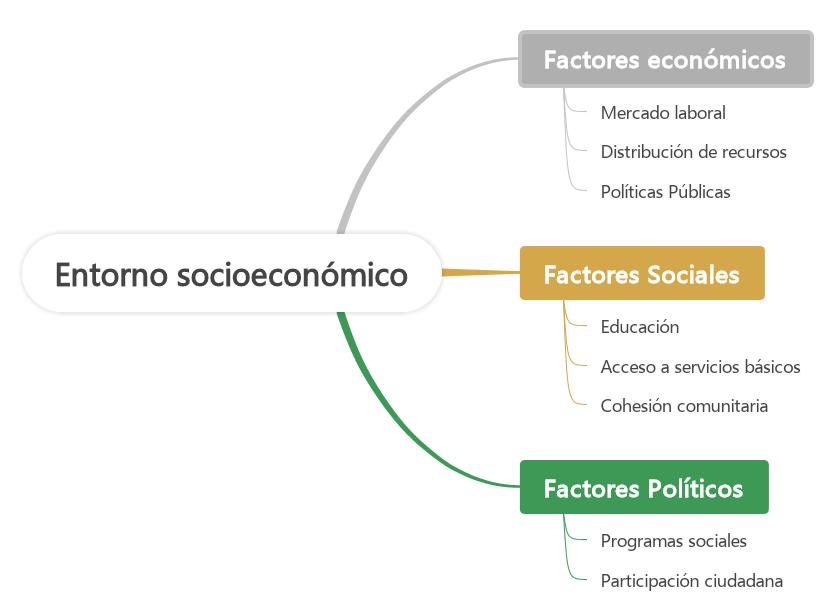

Nota. Aspectos que engloban el entorno socioeconómico. Basado en (Lantz y Pritchard, 2010). Elaboración Propia.Por otra parte, para otros autores como Acemoglu, Laibson y List (2017), el entorno socioeconómico es un sistema. Este sistema es de naturaleza compleja y está compuesto por factores económicos, sociales y políticos que influyen en el desarrollo y bienestar de una sociedad. Esta definición incluye aspectos esenciales que condicionan las oportunidades de vida, tales como el acceso a la educación, las condiciones del mercado laboral, la distribución equitativa de recursos y las políticas públicas que regulan el funcionamiento social y económico.

Estos elementos no actúan de forma aislada, sino que se interrelacionan, generando ventajas o barreras para el desarrollo social y económico. La figura a continuación (Figura 2), presenta una síntesis de los conceptos referidos.

Figura 1: Prueba de Imagen

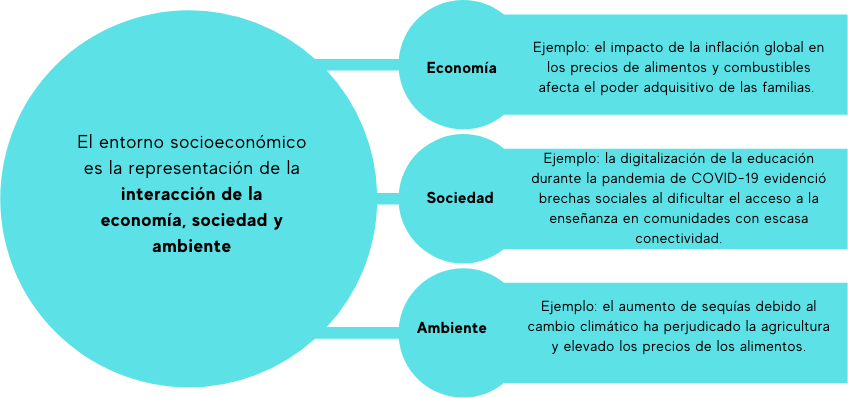

Nota. Algunos términos claves para entender el entorno socioeconómico. Basado en Acemoglu, Laibson y List, 2017. Elaboración propia.Hasta aquí, se ha hecho énfasis en incluir definiciones de entorno socioeconómico que sustentan los aspectos económicos, sociales, culturales, o políticos; sin embargo, aún no se ha mencionado la importancia del aspecto ambiental. Dicho esto, Stiglitz y Rosengard (2020), sostienen que dentro del entorno socioeconómico, la interacción entre los aspectos económicos, sociales y ambientales es interdependiente y compleja.

Para los autores, el aspecto económico comprende los sistemas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y cómo esto repercute en la economía del país, en la distribución del ingreso, empleo, productividad, entre otros ámbitos. En cuanto al aspecto social, este representa a las personas, sus relaciones, culturas e instituciones que giran en torno a ello. Finalmente, el aspecto ambiental, abarca los recursos naturales y las condiciones ecológicas que sostienen la vida. La figura 3 presenta ejemplos de cada algunos de los aspectos mencionados.

Figura 3: Ejemplos de interacción entre economía, sociedad y ambiente

Nota. La figura muestra los aspectos que interactúan en el entorno socioeconómico, basado en Stiglitz y Rosengard (2020). Elaboración propia.Finalmente, los autores afirman que un desarrollo económico sostenible solo es posible si se equilibran el bienestar social y la protección ambiental. En ese sentido, se recomienda revisar el video ¿Cómo encontrar el balance entre desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente? que explora estrategias sostenibles y casos prácticos propuestos por la investigadora Florencia Montagnini. Estos ejemplos demuestran cómo es posible fomentar el crecimiento económico sin comprometer la conservación ambiental, destacando la importancia de políticas responsables y equitativas.

Aprende más

Para conocer más sobre el tema, puedes ver el siguiente enlace: ¡Accede aquí!

A continuación, analizaremos cómo se interrelacionan los aspectos económicos, sociales y ambientales del entorno socioeconómico.

-

1.1.2. Interrelación entre economía, sociedad y ambiente

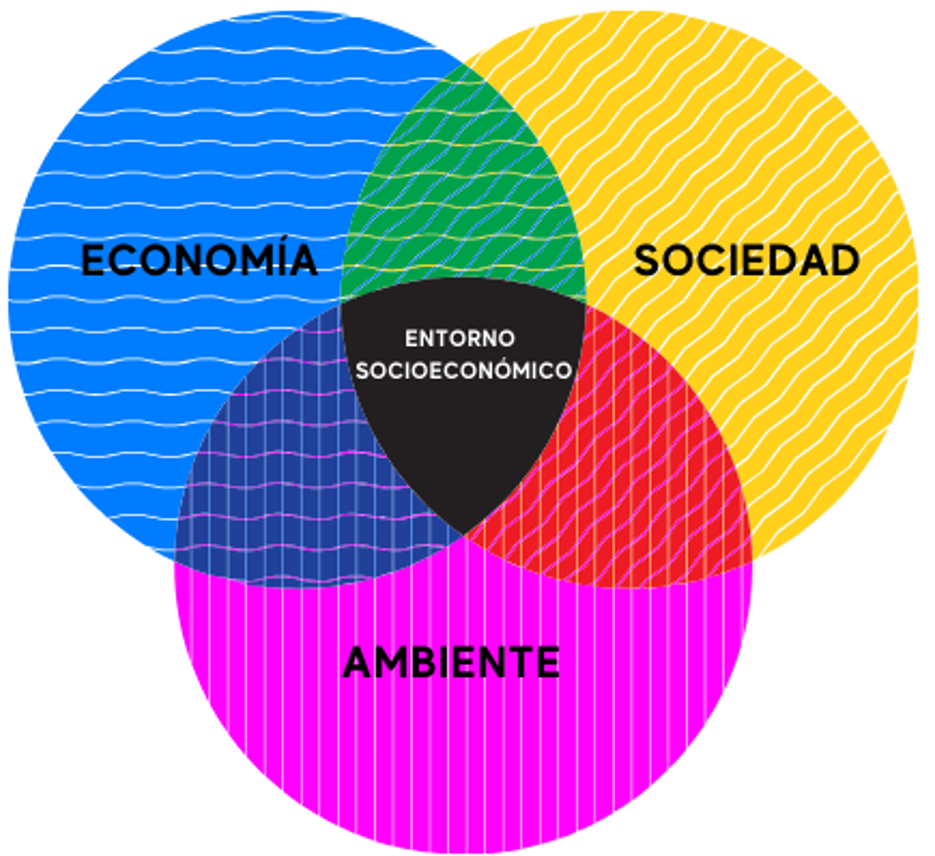

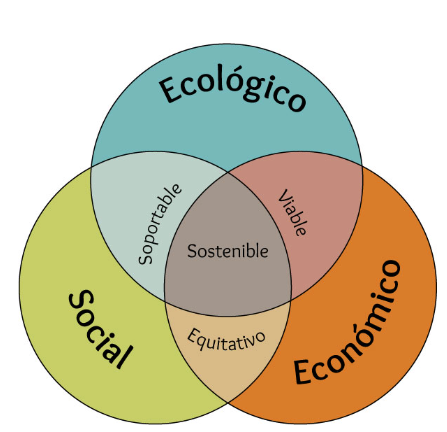

El estudio del entorno socioeconómico requiere analizar la interrelación entre economía, sociedad y ambiente como un sistema integrado que condiciona el desarrollo sostenible. Según Acemoglu, Laibson y List (2017), esta interdependencia define cómo el progreso económico, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental se influyen mutuamente, siendo clave para abordar desafíos como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

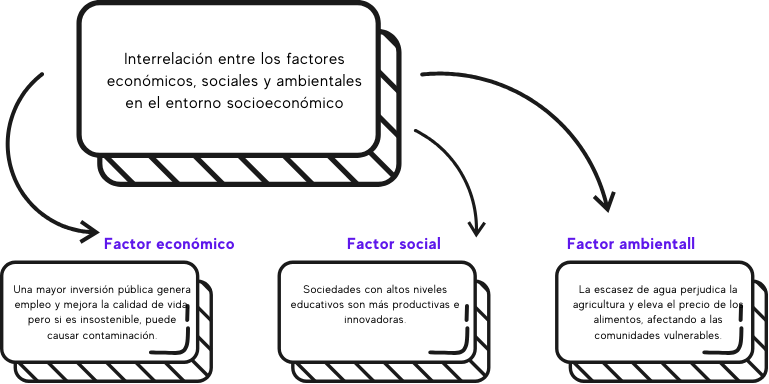

Figura 4: Diagrama Interrelación: economía, sociedad y ambiente

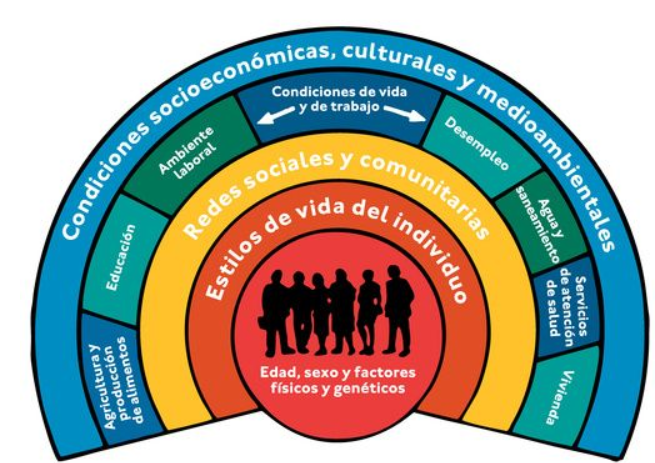

Nota. Creación propia.En la investigación aplicada de las ciencias económicas, entender las condiciones socioeconómicas es fundamental para entender el comportamiento de un determinado fenómeno. En la figura 5, se presentan, a manera de ejemplo, los determinantes sociales de la salud y su influencia en la vida de las personas (FADSP, 2022). La figura se organiza en capas que muestran cómo diversos factores interactúan para afectar el bienestar individual y colectivo. En el núcleo se encuentran la edad, el sexo y los factores físicos y genéticos, que son características inherentes a cada persona y que influyen en su estado de salud. Alrededor, aparecen los estilos de vida del individuo, como hábitos alimenticios, actividad física y consumo de sustancias, que son conductas personales con gran impacto en la salud.

La siguiente capa muestra las redes sociales y comunitarias, que representan el apoyo social, las relaciones interpersonales y la cohesión comunitaria, elementos clave para la salud mental y el bienestar emocional. Más allá, se ubican las condiciones de vida y de trabajo, que comprenden factores como el ambiente laboral, el desempleo, la vivienda, el acceso a servicios de salud, el saneamiento básico, el agua potable, la educación y la producción de alimentos. Estos aspectos determinan la calidad de vida y la capacidad de cubrir necesidades básicas.

Finalmente, como capa exterior, que engloba todo lo anterior, se encuentran las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, que incluyen las políticas públicas, el sistema económico, la distribución de recursos y el estado del medio ambiente. Estos factores globales condicionan todas las capas internas, afectando desde el acceso a servicios básicos hasta las oportunidades de desarrollo individual y colectivo. Esta representación enfatiza la interconexión entre los factores individuales, sociales y ambientales alrededor de una problemática específica. En este caso, la necesidad de abordar la salud desde una perspectiva integral y multidimensional.

Figura 5: Condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales

Nota. La desigualdad social es la peor pandemia. Tomado de (FADSP, 2022).Una visión integral es fundamental en el análisis del entorno socioeconómico, ya que permite identificar las interacciones complejas entre los factores económicos, sociales y ambientales.

De esta manera, los factores económicos, como la producción, el empleo y la inversión, son el motor del crecimiento de un país. Sin embargo, su impacto puede ser diverso al interactuar con el ámbito social y ambiental (Sachs, 2015). Por ejemplo, un aumento en la inversión pública puede impulsar la creación de empleo y mejorar la calidad de vida, pero si no se realiza de forma sostenible, puede generar problemas ambientales como la contaminación.

Como estudio de caso se recomienda leer el artículo de opinión de la ONG estadounidense dedicada a la conservación ambiental MONGABAY denominado Ecuador: la minería en los páramos de Azuay y el temor a perder fuentes de agua. Este artículo expone el conflicto socioambiental en Azuay, Ecuador, donde la expansión de la minería en los páramos genera temor por la posible pérdida de fuentes de agua, afectando el entorno socioeconómico de sus habitantes y de la población de la región.

Aprende más

Para conocer más sobre tema, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

En lo que a los factores sociales refiere, como la educación, la salud y la equidad, estos son esenciales para sostener el crecimiento económico a largo plazo. Carranza y López, (2022), destacan que sociedades con altos niveles educativos son más productivas e innovadoras. Mientras que, a su vez, el acceso a servicios básicos mejora el bienestar y facilita la participación activa en la economía.

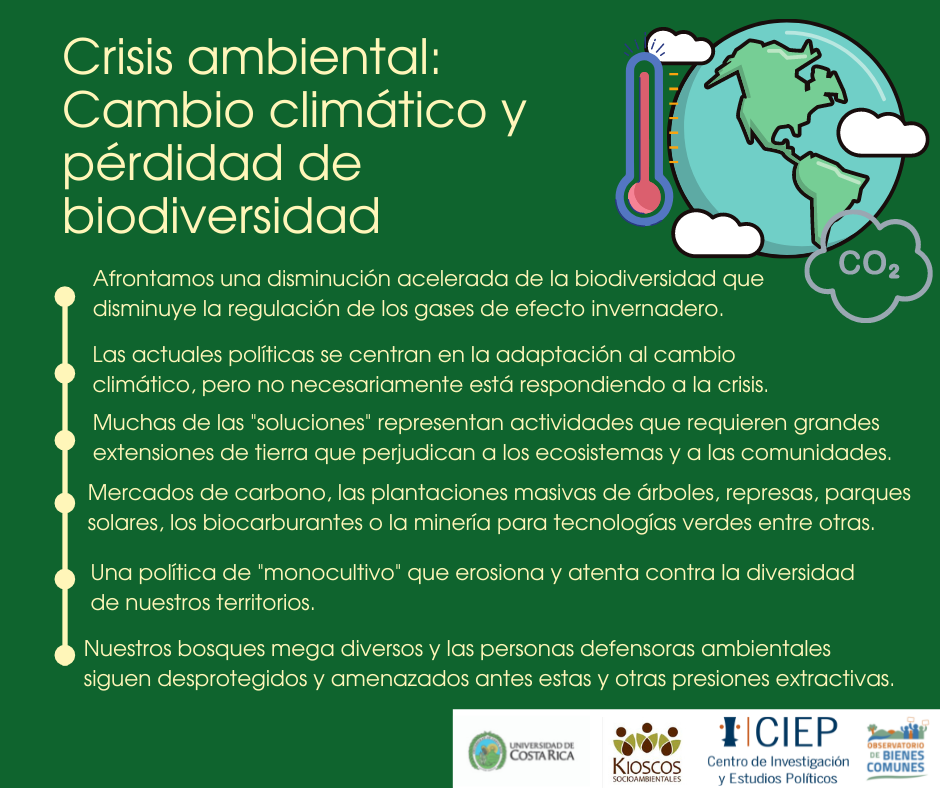

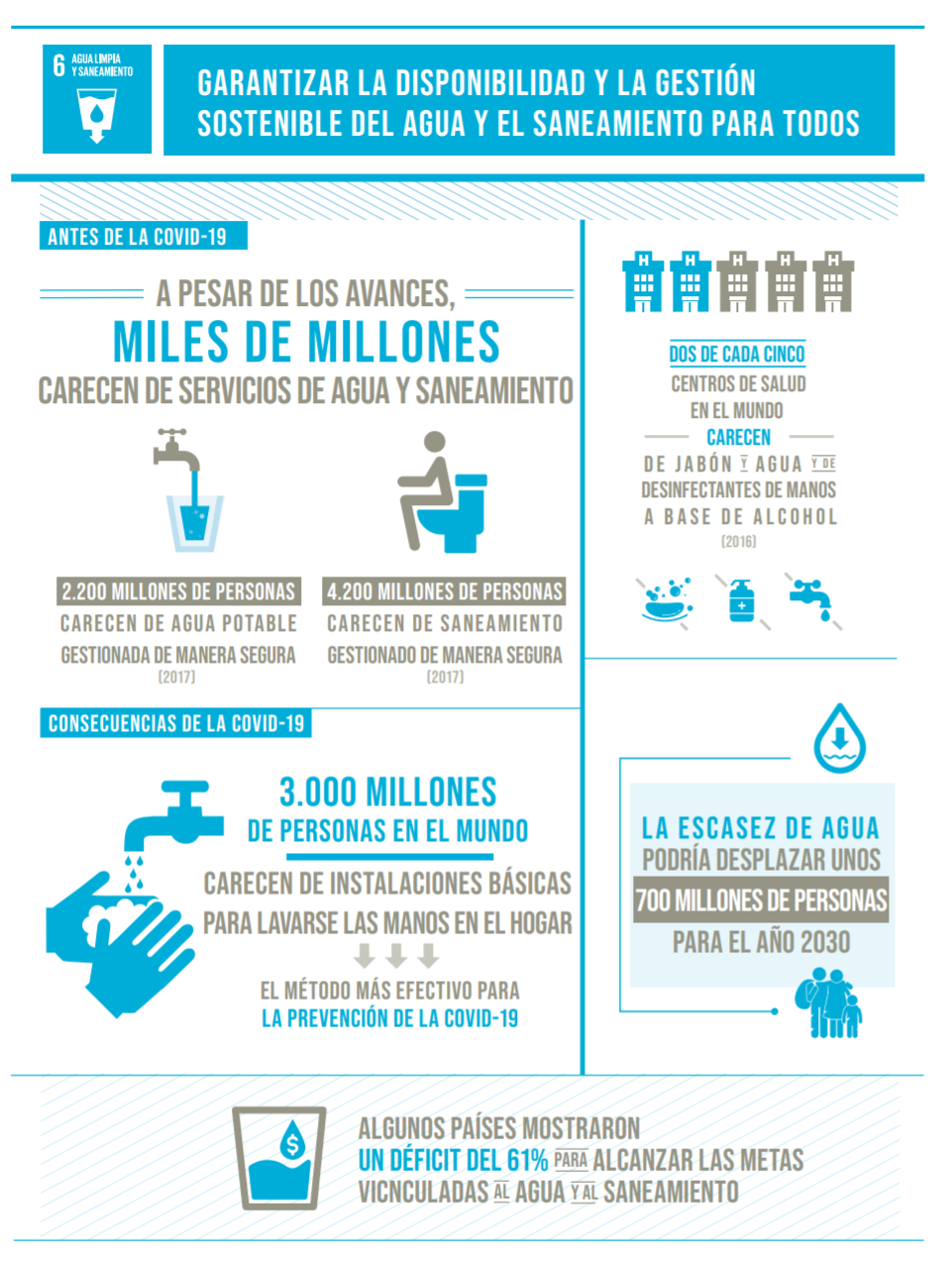

En cuanto a los factores ambientales, como el acceso a recursos naturales y la sostenibilidad ecológica, impactan directamente en la capacidad de una economía para crecer. Según la Organización de las Naciones Unidas (2022), el cambio climático y la pérdida de biodiversidad afectan la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. Un ejemplo es la escasez de agua, que no solo perjudica a la agricultura, sino que también eleva los precios de los alimentos, afectando a las poblaciones más vulnerables y perjudicando su entorno socioeconómico. La figura 6, presenta una síntesis de lo analizado en esta sección.

Figura 6. Interrelación factores económico, social y ambiental

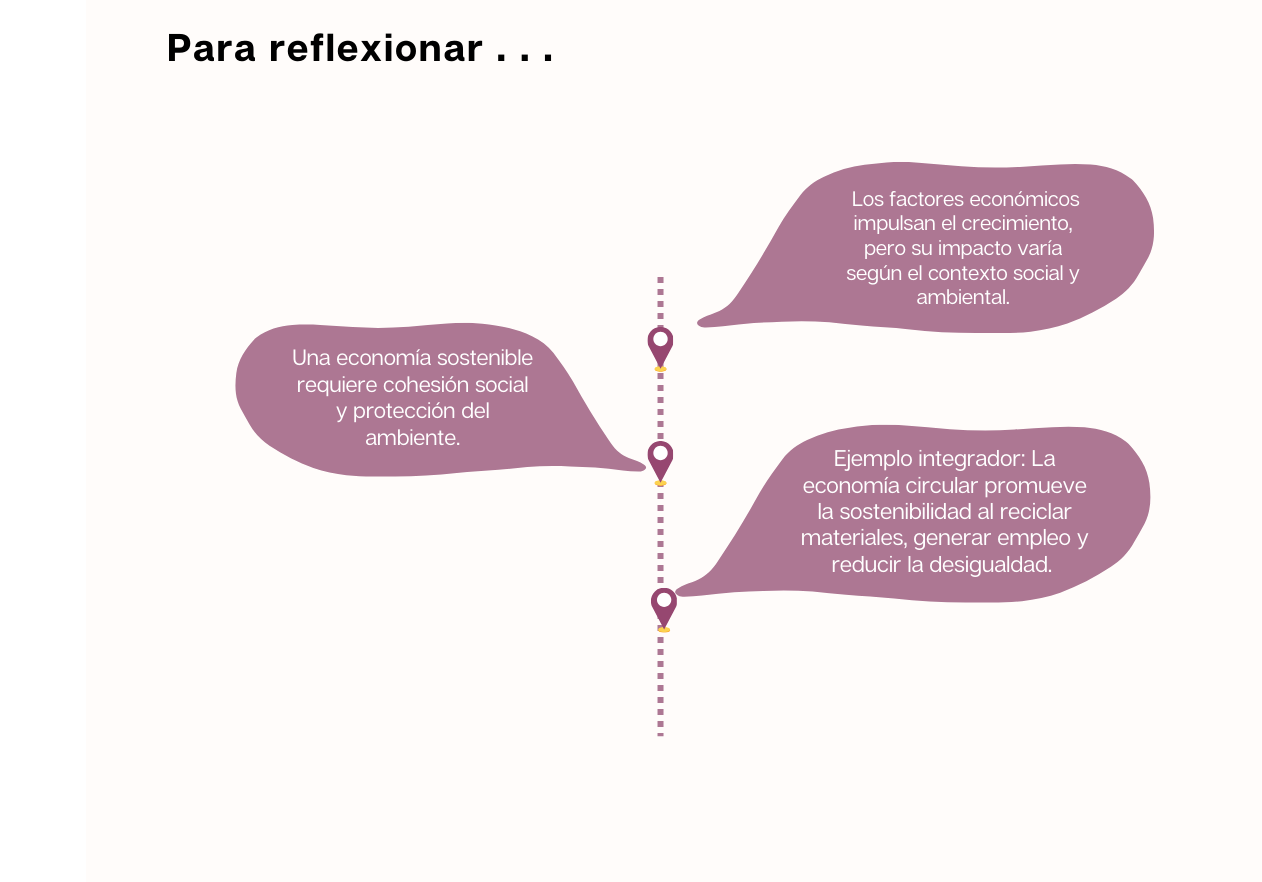

Nota. Gráfica que sintetiza la interacción e interrelación entre factores socioeconómicos. Basado en (Sachs, 2015; Organización de las Naciones Unidas, 2022). Creación propia.En conclusión, el análisis integral del entorno socioeconómico resalta la interdependencia entre los factores económicos, sociales y ambientales. Esta relación es esencial para comprender las dinámicas que impulsan el desarrollo sostenible. Como expone Sachs (2015), si bien el crecimiento económico es un motor clave mediante la producción, el empleo y la inversión, su impacto varía según su interacción con el bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Las inversiones públicas, por ejemplo, pueden generar empleo y mejorar la calidad de vida, pero deben estar alineadas con prácticas sostenibles para evitar daños ecológicos y perjudicar así el entorno socioeconómico de quienes ahí habitan y de la sociedad en general.

Además, como señalan Ordóñez Honores et al. (2024), el papel de los factores sociales es determinante para sostener el crecimiento a largo plazo, ya que el acceso a la educación y la salud impulsa la productividad y la equidad. A su vez, la Organización de las Naciones Unidas (2022) subraya la importancia de los factores ambientales, ya que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad afectan directamente la seguridad alimentaria y económica.

En conjunto, la interacción entre estos factores forma un sistema complejo donde las decisiones económicas, las políticas sociales y las acciones ambientales se influyen mutuamente. Comprender esta relación permite diseñar estrategias más eficaces para abordar desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y el desarrollo inclusivo.

En las siguientes clases de esta asignatura abordaremos con mayor detalle estos. Por ahora, a manera de cierre, la figura 7 proporciona algunas ideas para reflexionar sobre alternativas de desarrollo sostenibles que buscan un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Figura 7. Reflexiones de una economía sostenible

Nota. Alternativas de desarrollo sostenible. Basado en (World Economic Forum,2025). Creación Propia. -

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre un ejemplo del aspecto ambiental del entorno socioeconómico: ¡Accede aquí!

-

-

-

Hacer intentos: 1

-

-

-

Introducción

El sistema socioeconómico actual es el resultado de un complejo proceso histórico, económico y social que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Comprender los elementos fundamentales que determinan su comportamiento es esencial para analizar la dinámica de las economías modernas y su impacto en la sociedad. Estos elementos son el reflejo de procesos globales y locales que han moldeado las relaciones económicas, políticas y culturales y, por ende, han perfilado el entorno socioeconómico de las sociedades.

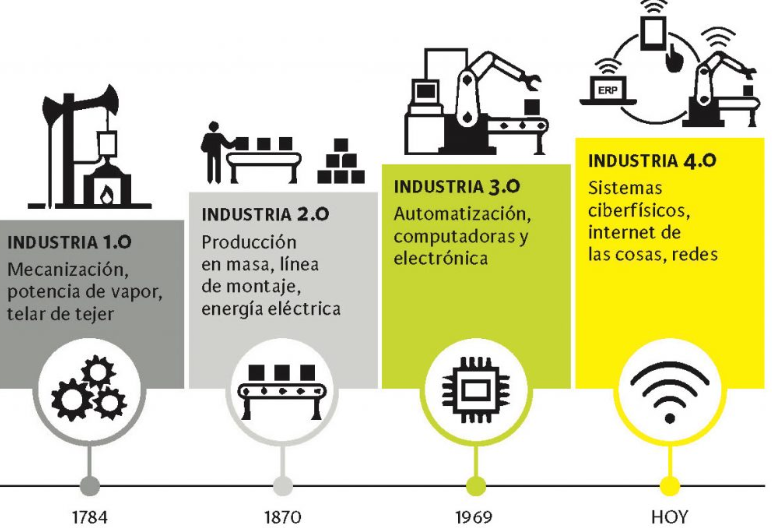

En esta clase, se abordarán los principales factores que configuran el sistema socioeconómico actual. Se analizarán los aspectos históricos, económicos y sociales que han influido en su desarrollo. Tal es el caso, por ejemplo, de los factores históricos, definidos como los eventos y procesos del pasado que han configurado la estructura económica actual, como la Revolución Industrial y la globalización; los factores económicos, que comprenden las políticas, mercados y actividades que influyen en el desarrollo económico y la distribución de recursos. Y, los factores sociales, que incluyen aspectos como la desigualdad, la educación o los valores culturales. De este modo, se pretende que este enfoque integral permita comprender cómo estos factores interactúan y condicionan la estructura y el funcionamiento de las economías contemporáneas. El Resultado de Aprendizaje (RDA) de la clase es reconocer los principales conceptos económicos, sociales y ambientales relacionados con las macrotendencias del contexto mundial, nacional y local.

-

2.1 Principales elementos que determinan el comportamiento del actual sistema socioeconómico

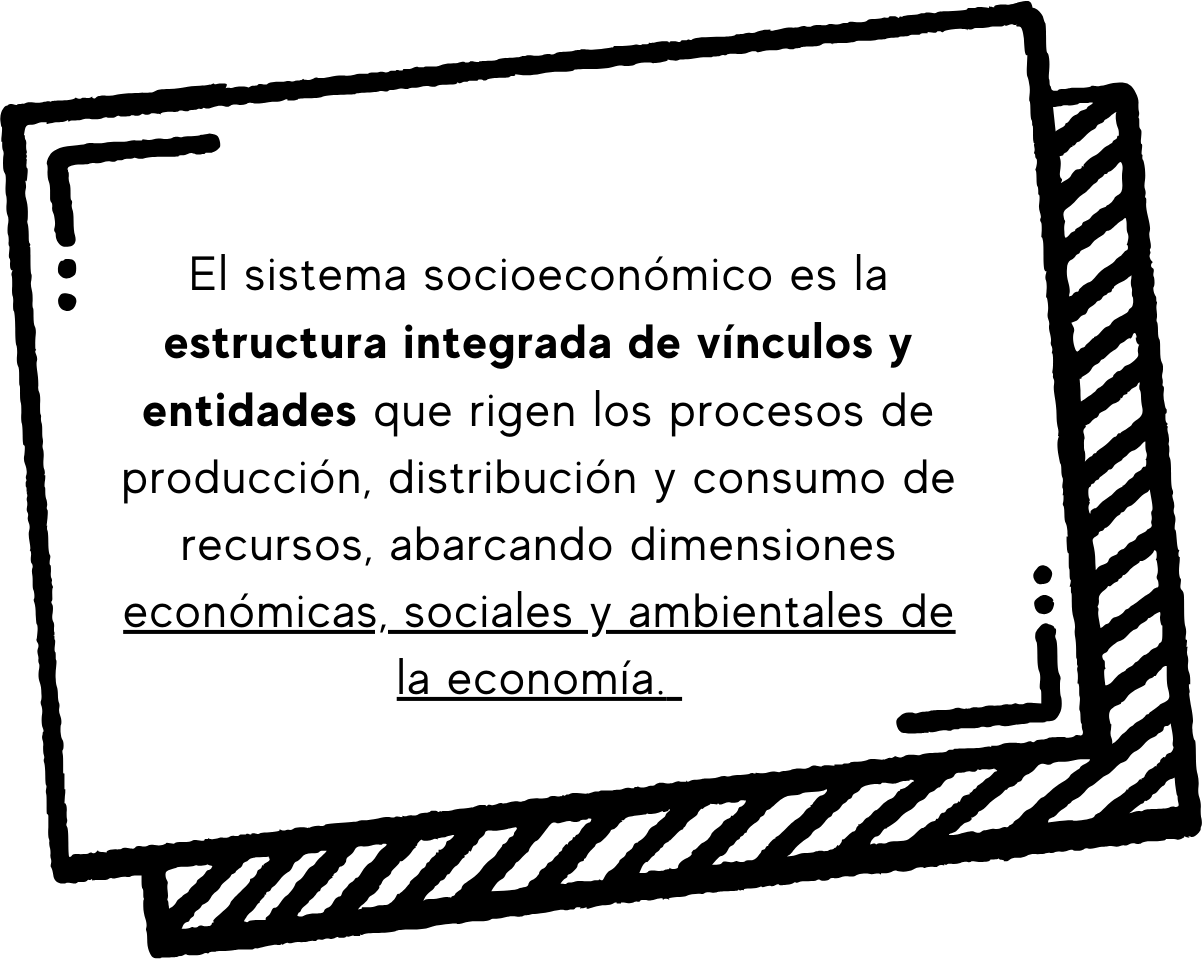

Para comprender mejor los elementos que han ido construyendo el sistema socioeconómico actual es importante partir de una definición fundamental, esto es, la definición de sistema socioeconómico. El sistema socioeconómico es el conjunto de relaciones e instituciones que organizan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, integrando aspectos económicos, sociales, políticos y culturales . Este sistema resulta de la interacción entre factores históricos, económicos y sociales, que modelan su funcionamiento y evolución. Por ejemplo, en la economía de mercado, la oferta y la demanda regulan los precios, mientras el Estado interviene para mantener la estabilidad (Smith, 1776). En contraste, los sistemas planificados, como el de la antigua Unión Soviética, se basaban en decisiones centralizadas del gobierno (Marx, 1867).

Definición sistema socioeconómico

Nota. Gráfico con definición acerca de Sistema Socioeconómico. Basado en Gómez, 2001. Elaboración propia.Dicho esto, comprender los factores que forman el sistema socioeconómico es clave para interpretar sus dinámicas. Por ejemplo, Escamilla Salazar et al., (2013) resaltan que factores como la educación, situación laboral, edad y nivel de ingresos presentan una relación positiva en el rendimiento de emprendedores nacientes en la ciudad de México. Para desagregar mejor esta información, se recomienda leer el artículo Análisis de los factores socioeconómicos y psicosociales en mujeres y hombres emprendedores nacientes en México. El artículo analiza los factores socioeconómicos y psicosociales que influyen en hombres y mujeres que se encuentran desarrollando una actividad relacionada con la puesta en marcha de un negocio, es decir, emprendedores nacientes.

Aprende más

Para conocer más sobre tema, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

Por otro lado, existen otro tipo de factores, aquellos que están relacionados con hechos históricos, de trascendencia local, nacional y global, que han marcado la pauta del comportamiento socioeconómico mundial en diferentes momentos, tal es el caso, por ejemplo, de las Guerras Mundiales o la reciente pandemia del COVID-19. En ese sentido, a continuación, analizaremos esos factores en tres grupos: factores históricos, económicos y sociales para su mejor comprensión.

-

2.1.1. Factores históricos que configuran el sistema actual (Parte 1)

Los factores históricos, son aquellos procesos y acontecimientos del pasado que han influido en la estructura y funcionamiento de la economía actual (Paz Y Miño Cepeda, 2023). Estos eventos han marcado transformaciones profundas en las relaciones económicas y sociales, configurando el sistema que conocemos hoy.

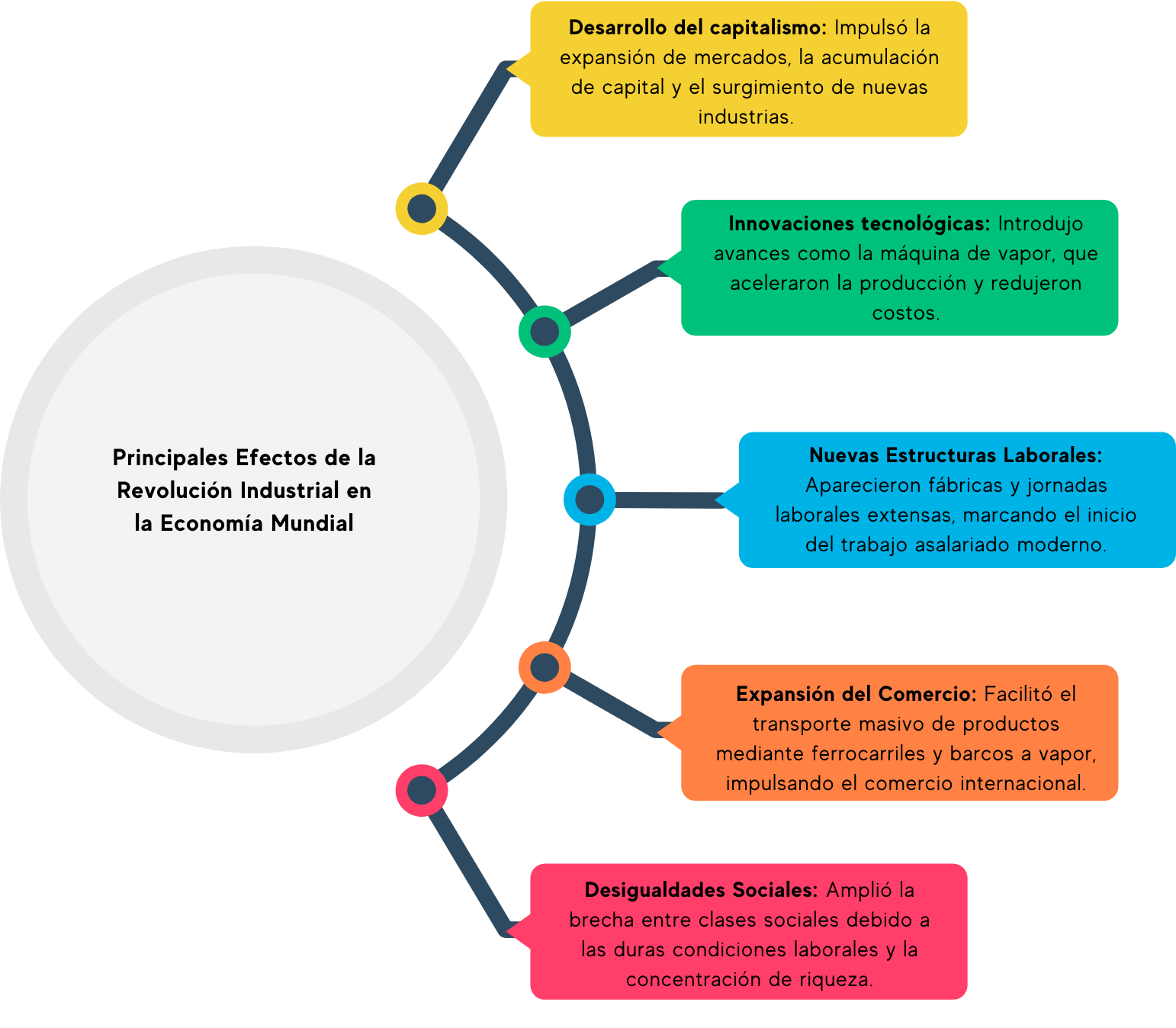

Por ejemplo, la Revolución Industrial, según Hobsbawm (1996), no solo impulsó el desarrollo del capitalismo, sino que también generó nuevas formas de producción, aumentando la urbanización y transformando las estructuras laborales. El gráfico a continuación presenta los principales efectos que trajo la revolución industrial a la economía mundial, forjando así características del entorno socioeconómico mundial que partieron a raíz de este evento de gran magnitud.

Gráfico 2. Principales efectos de la Revolución Industrial en la Economía Mundial

Nota. Basado en Hobsbawm, 1996. Elaboración propiaOtro proceso clave fue la expansión colonial, que redistribuyó el poder económico a nivel global. Stiglitz (2004) explica que el colonialismo impuso estructuras económicas extractivas que aún impactan a las economías de América Latina, África y Asia. Esta etapa histórica provocó desigualdades profundas entre regiones, afectando su desarrollo económico hasta la actualidad. El cuadro a continuación detalla brevemente cómo la expansión colonial ha tenido impactos a nivel socioeconómico en diferentes regiones a nivel mundial (Tabla 1).

Ámbitos Descripción y efectos socioeconómicos Estructuras Extractivas La expansión colonial impuso un sistema económico basado en la extracción de materias primas, como minerales y productos agrícolas, destinados a los mercados europeos. Impacto en América Latina Las economías se orientaron a la exportación de recursos como azúcar, café y minerales, lo que provocó dependencia económica y desigualdades que persisten hasta hoy. Impacto en África La explotación de recursos naturales y la trata de esclavos desintegraron estructuras sociales, dejando secuelas económicas y políticas que aún afectan el desarrollo. Impacto en Asia El dominio colonial impulsó el comercio de especias, té y opio, generando conflictos como las Guerras del Opio y configurando economías dependientes del comercio exterior. Legado Socioeconómico La dependencia de materias primas y la desigual distribución de la riqueza, originadas en la época colonial, continúan moldeando las economías de estas regiones, reproduciendo dinámicas de desigualdad y subdesarrollo. Tabla 1: Cuadro comparativo ámbitos relevantes de la expansión colonial en el entorno socioeconómico

Nota. Basado en Stiglitz, 2004. Elaboración propiaEstructuras ExtractivasLa expansión colonial impuso un sistema económico basado en la extracción de materias primas, como minerales y productos agrícolas, destinados a los mercados europeos.Impacto en América LatinaLas economías se orientaron a la exportación de recursos como azúcar, café y minerales, lo que provocó dependencia económica y desigualdades que persisten hasta hoy.Impacto en ÁfricaLa explotación de recursos naturales y la trata de esclavos desintegraron estructuras sociales, dejando secuelas económicas y políticas que aún afectan el desarrollo.Impacto en AsiaEl dominio colonial impulsó el comercio de especias, té y opio, generando conflictos como las Guerras del Opio y configurando economías dependientes del comercio exterior.Legado SocioeconómicoLa dependencia de materias primas y la desigual distribución de la riqueza, originadas en la época colonial, continúan moldeando las economías de estas regiones, reproduciendo dinámicas de desigualdad y subdesarrollo.Finalmente, las guerras mundiales son hechos históricos que también transformaron el sistema económico global. Keynes (1936) destacó que, tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron políticas orientadas al bienestar social y al estímulo económico, como el Plan Marshall, que favorecieron la recuperación de Europa y sentaron las bases del sistema financiero internacional actual.

Los eventos históricos más trascendentales que hemos revisado evidencian cómo el pasado moldea el presente económico, social y ambiental de nuestra sociedad, siendo fundamental entender estos hechos para poner en contexto el sistema socioeconómico contemporáneo. A continuación, revisaremos los factores económicos que configuran el sistema actual.

-

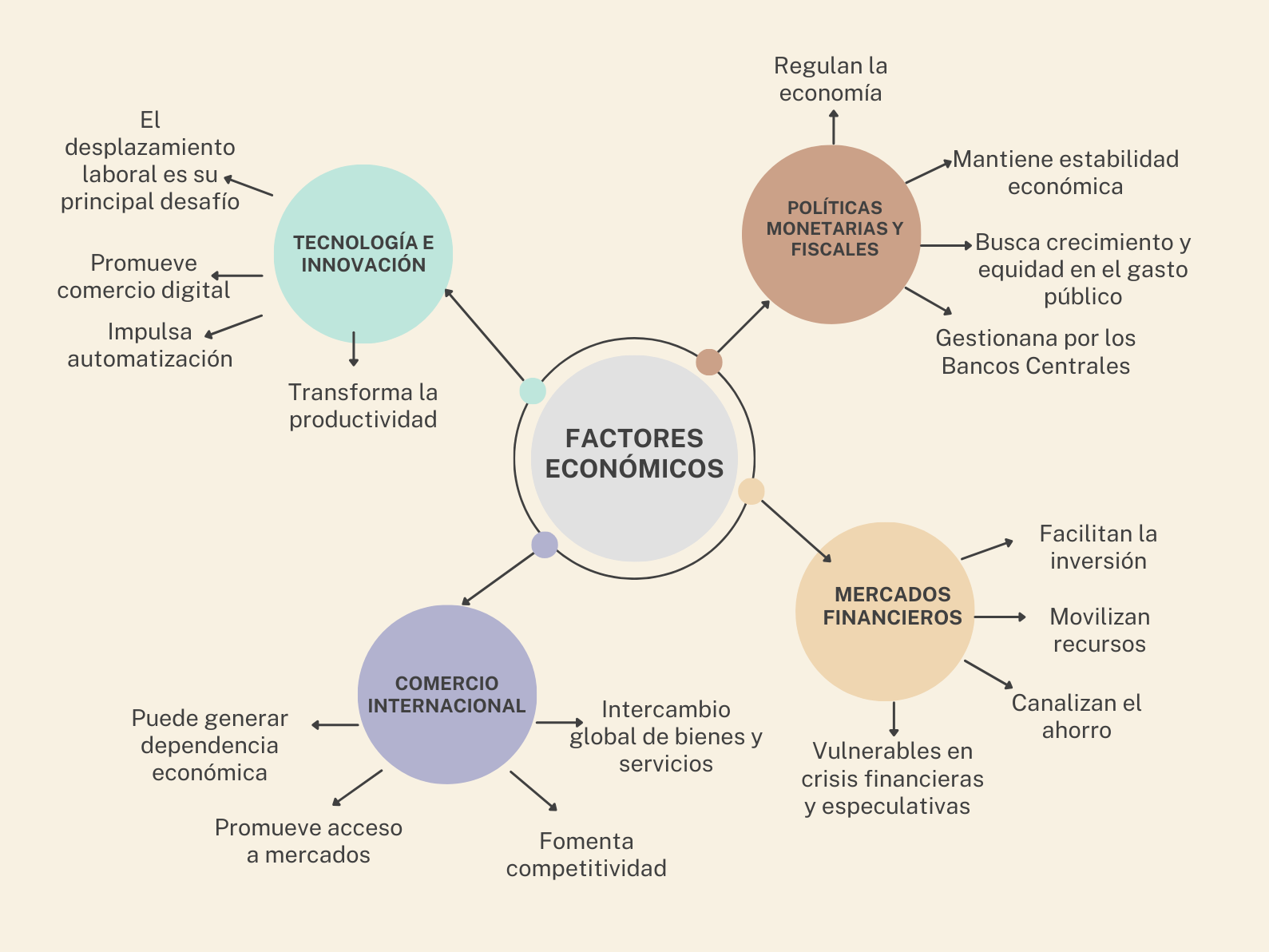

2.1.1. Factores económicos que configuran el sistema actual (Parte 2)

Los factores económicos son fundamentales para comprender cómo se organiza y funciona el sistema socioeconómico actual. Estos factores influyen en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, determinando el desarrollo y la estabilidad económica de los países (Krugman, 2006). Entre los más relevantes se encuentran las políticas monetarias y fiscales, los mercados financieros, el comercio internacional y la tecnología e innovación. A continuación, revisaremos brevemente cada uno de estos aspectos.

En primer lugar, las políticas monetarias y fiscales son instrumentos clave para regular la economía. La política monetaria, gestionada por bancos centrales, controla la inflación y la oferta monetaria mediante tasas de interés(Friedman, 1968). Por su parte, la política fiscal, a través del gasto público y los impuestos, busca estabilizar el crecimiento y reducir las desigualdades (Keynes, 1936).

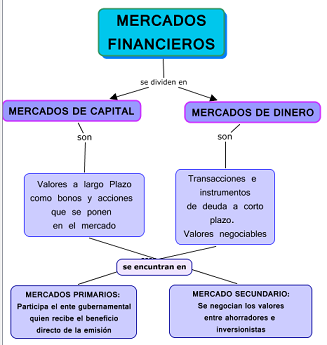

En segundo lugar, los mercados financieros facilitan la inversión y el flujo de capital. Estos mercados, que incluyen bolsas de valores y bancos, permiten movilizar recursos hacia sectores productivos, fomentando el desarrollo económico. Sin embargo, como advierte(Mishkin, 2004), su inestabilidad puede desencadenar crisis financieras con efectos globales. EL gráfico a continuación (Gráfico 3), presente una corta explicación respecto a los mercados financieros.

Gráfico 3: Mercados financieros, definiciones principales

Nota. Tomado de Mercados Financieros, 2010Además, el comercio internacional es un motor clave del crecimiento económico, al permitir el intercambio de bienes y servicios entre países. SegúnKrugman et al., (2015)el comercio impulsa la competitividad y la eficiencia, aunque también puede generar dependencia económica y desigualdades.

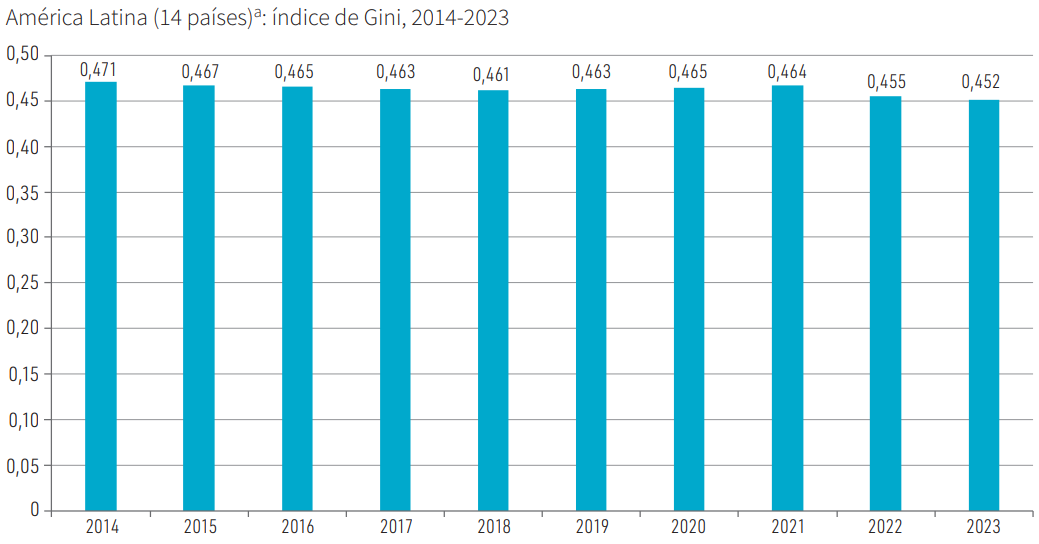

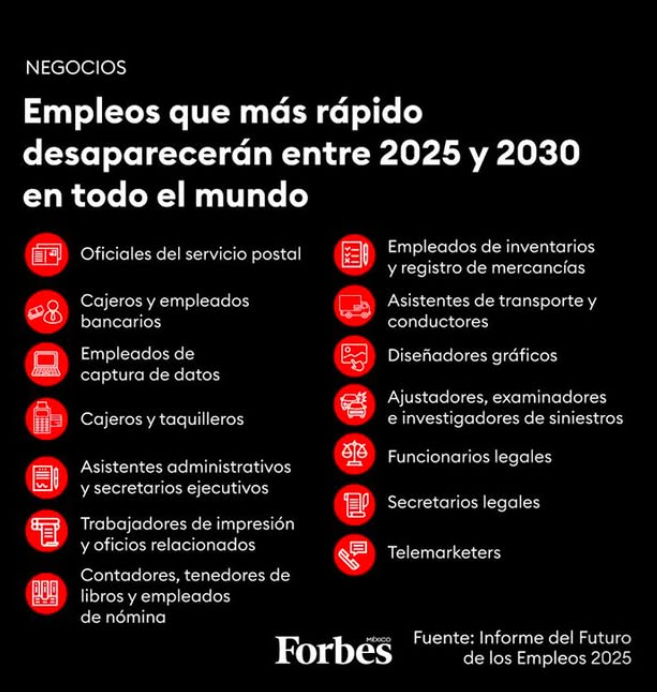

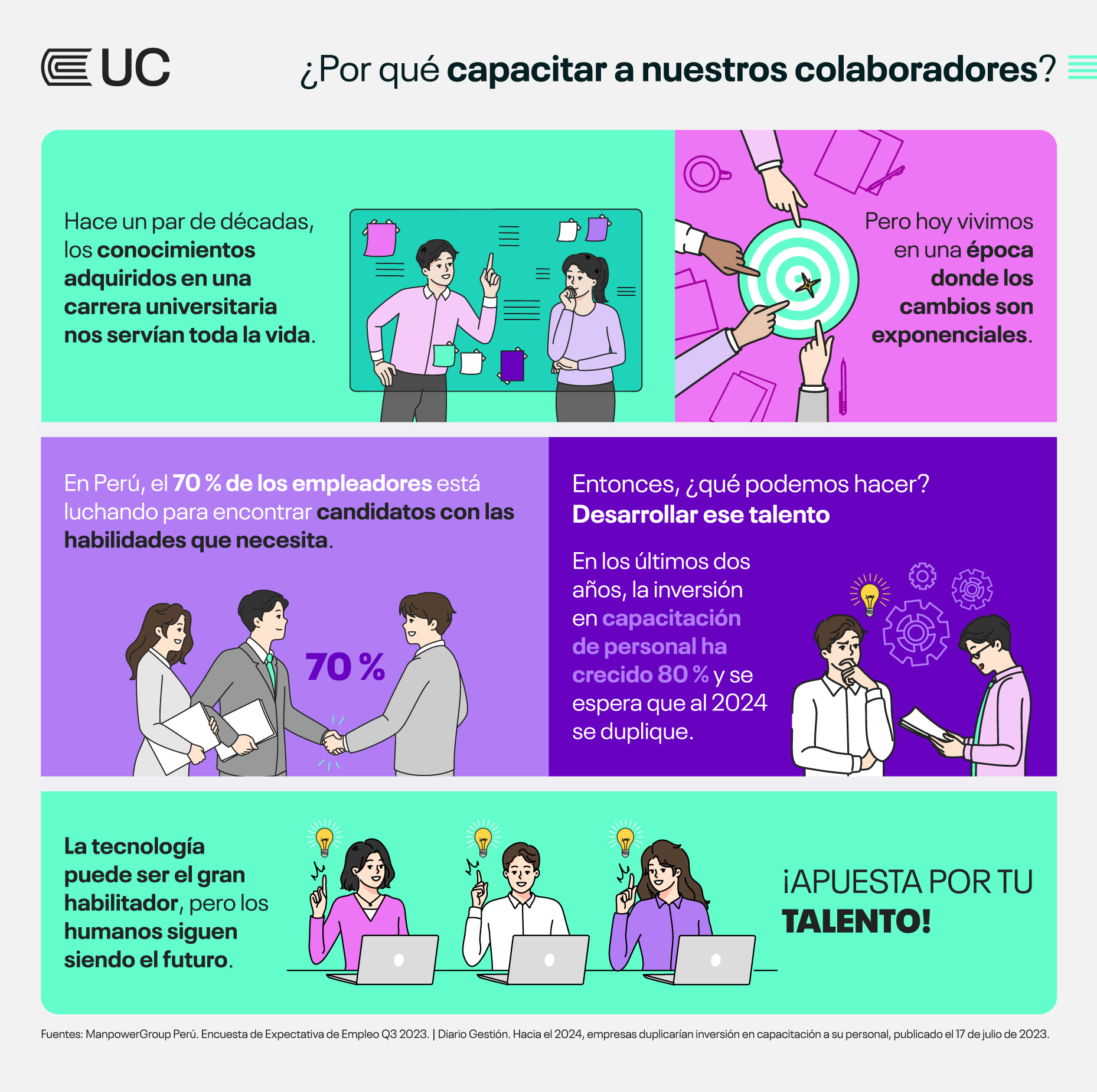

Finalmente, la tecnología y la innovación transforman la productividad y crean nuevos sectores económicos. La automatización, el comercio digital y la inteligencia artificial están revolucionando la economía global(Schwab, 2016). Si bien estas innovaciones generan oportunidades, también plantean desafíos como la automatización del empleo.

Para profundizar mejor respecto a este último tema, se sugiere revisar el video La Cuarta Revolución Industrial | Versión completa, del Foro Económico Mundial. Este explora cómo la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas está transformando la economía global. Presenta cómo la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización impactan en el empleo, la producción y el comercio, reconfigurando los factores económicos clave en el sistema actual.

Aprende más

Para conocer más sobre tema, puedes ver el siguiente video ¡Accede aquí!

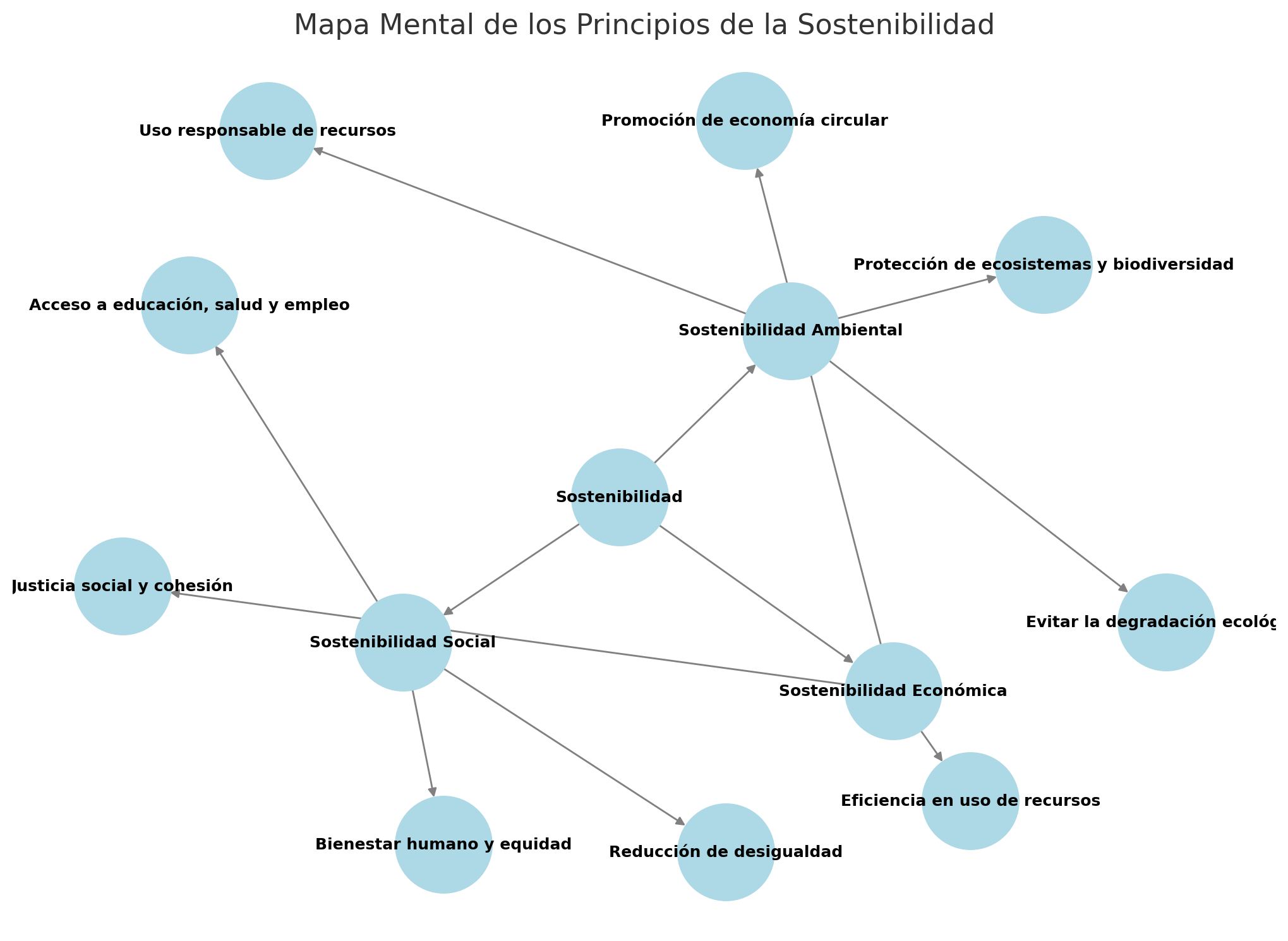

Finalmente, se presenta un mapa mental de los aspectos analizados en esta sección.

Gráfico 4: Mapa mental factores económicos del sistema actual

Nota. Krugman et al., 2015; Schwab, 2016. Elaboración propia -

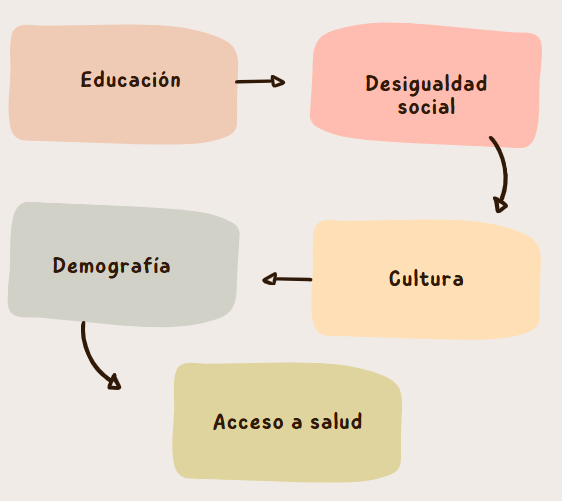

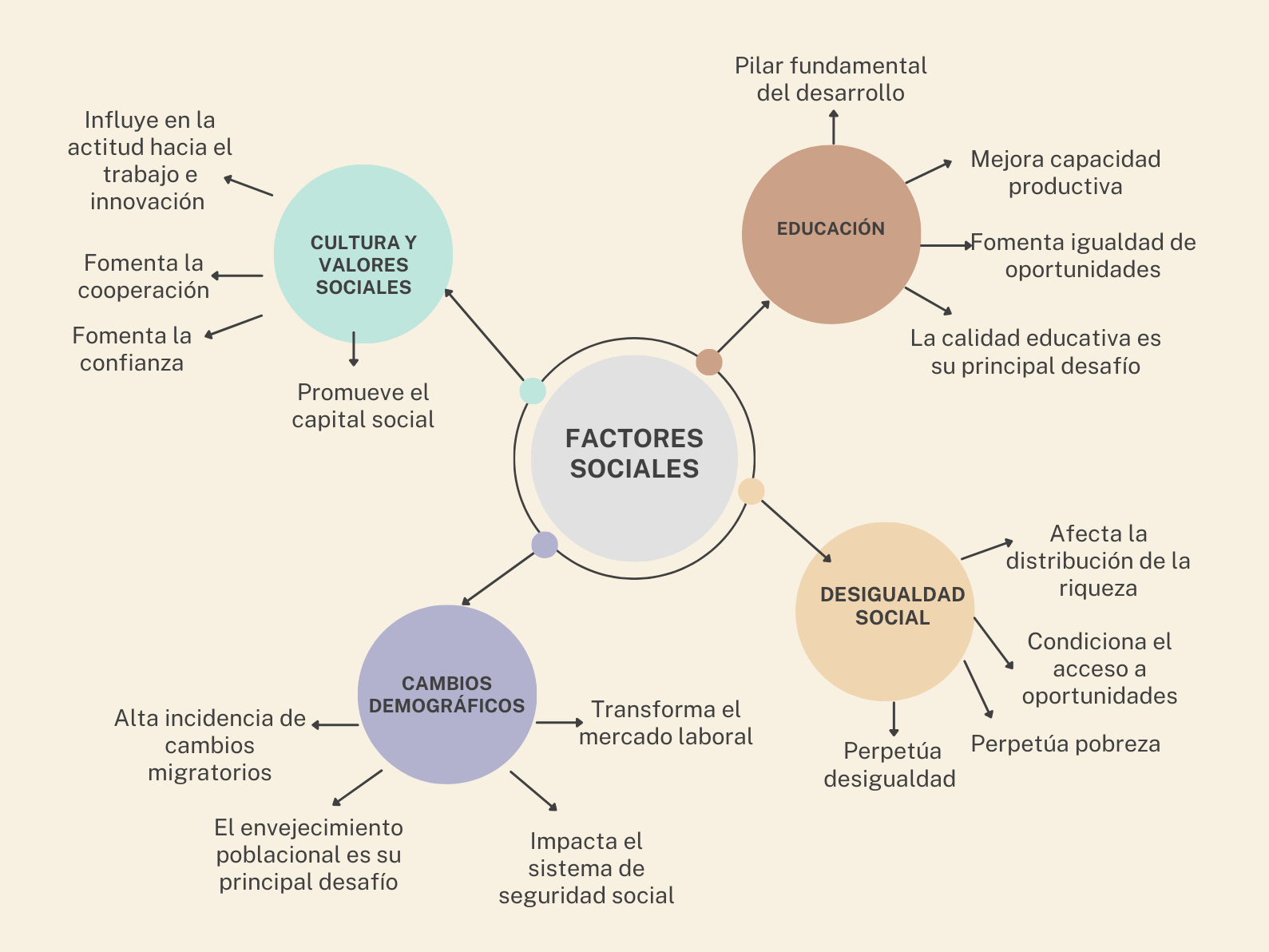

2.1.2 Factores sociales que configuran el sistema actual

Los factores sociales son determinantes en la configuración del sistema socioeconómico actual, ya que influyen en la estructura de las comunidades, la movilidad social y las oportunidades económicas (Inglehart & Baker, 2000). Estos factores abarcan aspectos como la educación, la desigualdad social, la demografía, la cultura y el acceso a la salud, todos los cuales modelan las dinámicas económicas y laborales de una sociedad.

Gráfico 5: Principales factores sociales que configuran el sistema actual

Nota. Basado en Inglehart & Baker, 2000. Elaboración propiaDesagregando estos conceptos, tenemos que la educación es un pilar fundamental del desarrollo económico y social. SegúnSen (2011), la educación no solo mejora la capacidad productiva de las personas, sino que también fomenta la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Las sociedades con sistemas educativos sólidos tienden a ser más innovadoras y competitivas en la economía global.

En cuanto a la desigualdad social, esta afecta la distribución de la riqueza y las oportunidades económicas. Piketty (2014) sostiene que la desigualdad extrema reduce la cohesión social y limita el acceso de las personas a recursos esenciales, como la educación y la salud, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.

Asimismo, los cambios demográficos, como el envejecimiento poblacional y las migraciones, impactan directamente en el mercado laboral y en los sistemas de seguridad social.Castles (2000) afirma que las migraciones, si bien pueden enriquecer las economías a través de la diversidad laboral, también generan desafíos en términos de integración y cohesión social.

Por último, la cultura y los valores sociales influyen en las actitudes hacia el trabajo, el consumo y la innovación.Inglehart y Baker (2000) señalan que las sociedades que fomentan la confianza y la cooperación suelen tener economías más dinámicas. La cultura también determina el grado de aceptación del cambio tecnológico y la adaptabilidad a nuevas formas de trabajo.

A continuación, el gráfico 6 presenta un mapa mental de los factores que se han presentado en esta sección.

Gráfico 6: Mapa mental factores sociales del sistema actual

Nota. Basado en Castles, 2000; Sen, 2011, 2011. Elaboración propiaEn síntesis, los factores históricos, económicos y sociales son pilares esenciales para comprender el sistema socioeconómico actual. Los factores históricos, como señala Hobsbawm (1999), explican cómo procesos como la Revolución Industrial transformaron la producción y dieron paso al capitalismo moderno. Por ejemplo, las mejoras en tecnología y transporte durante esa época facilitaron el comercio internacional, impulsando el crecimiento económico y la urbanización.

En cuanto a los factores económicos, las políticas monetarias y fiscales son claves para mantener la estabilidad económica. Según Keynes (1936), el gasto público puede estimular la economía en tiempos de crisis, como se evidenció en el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Además, el comercio internacional fomenta la competitividad y el crecimiento; por ejemplo, países como China han utilizado la apertura comercial para convertirse en potencias económicas (Krugman & Obstfeld, 2017).

Los factores sociales, por su parte, impactan en la estructura y el desarrollo económico. Como sostiene Sen (2011), la educación fomenta la movilidad social y la innovación. Por ejemplo, países con altos índices educativos, como Finlandia, disfrutan de economías más productivas. Asimismo, Piketty (2014) advierte que la desigualdad social, al limitar el acceso a recursos como la salud y la educación, perpetúa ciclos de pobreza, como ocurre en diversas regiones de América Latina.

Finalmente, la interacción entre estos factores es evidente: los procesos históricos generan estructuras económicas, que a su vez afectan las dinámicas sociales. Por ejemplo, la globalización, impulsada por avances tecnológicos e históricos, ha creado nuevas oportunidades económicas, pero también desafíos, como la automatización y el desplazamiento laboral.

-

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre el tema ¡Accede aquí!

-

-

-

Hacer intentos: 1

-

-

-

Introducción

Como revisamos en la clase anterior, existen varios factores y hechos concretos que determinan el comportamiento del actual sistema socioeconómico. Uno de esos factores es la globalización. Este fenómeno, ha transformado profundamente la interacción entre los países, las economías y las sociedades a nivel mundial. Su influencia se manifiesta en ámbitos como el comercio, la tecnología, la cultura y las relaciones internacionales, generando tanto oportunidades como desafíos para los distintos actores involucrados. En esta clase, abordaremos el concepto de globalización desde una perspectiva histórica y teórica, analizando su origen y evolución a lo largo del tiempo. Comprender cómo surgió y qué factores han impulsado su desarrollo, nos permitirá tener una visión integral de su impacto en el mundo actual.

Para ello, primero exploraremos el origen y evolución de la globalización, identificando los momentos clave que han marcado su avance, desde las antiguas rutas comerciales hasta la presente era digital. Luego, nos enfocaremos en la definición de globalización, revisando distintas interpretaciones teóricas y cómo este concepto ha sido entendido desde diversas disciplinas. Este análisis nos permitirá reflexionar sobre las implicaciones de la globalización en la economía, la sociedad y la política, sentando las bases para futuras discusiones sobre sus efectos en el entorno socioeconómico global. El Resultado de Aprendizaje (RDA) de la clase es reconocer los principales conceptos económicos, sociales y ambientales relacionados con las macrotendencias del contexto mundial, nacional y local.

Barreras comerciales

Son restricciones que los países imponen al comercio internacional con el objetivo de proteger su economía, regular el flujo de bienes y servicios o responder a intereses estratégicos. Estas barreras pueden ser arancelarias, como impuestos a la importación, o no arancelarias, como cuotas, normas técnicas, subsidios o regulaciones sanitarias. Su propósito puede variar desde proteger la producción nacional y fomentar el empleo hasta garantizar estándares de calidad o seguridad. Sin embargo, también pueden limitar la competencia y encarecer productos para los consumidores.

Era de los Descubrimientos

La Era de los Descubrimientos fue un período de exploración y expansión marítima que tuvo lugar entre los siglos XV y XVII, impulsado principalmente por las potencias europeas como Portugal y España. Durante esta etapa, navegantes como Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Fernando de Magallanes abrieron nuevas rutas comerciales y establecieron contacto con territorios previamente desconocidos para Europa, incluyendo América, África y Asia. Este proceso no solo transformó el comercio internacional, sino que también propició intercambios culturales, científicos y tecnológicos entre distintas civilizaciones.

-

3.1 La Globalización

Es estudio del fenómeno de la globalización es clave para comprender el mundo actual. A diario vivimos sus efectos, ya sea al utilizar redes sociales, consumir productos importados o acceder a información en tiempo real desde cualquier parte del planeta. Pero entonces, ¿qué significa realmente la globalización? ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo?

La globalización puede entenderse como el proceso de interconexión e integración mundial en diferentes ámbitos, como por ejemplo en la economía, la cultura, la tecnología y la política (Giddens, 2005). No es un fenómeno reciente; sus raíces se remontan a la expansión de rutas comerciales en la antigüedad, como la Ruta de la Seda, y han evolucionado con el avance de los medios de comunicación y el comercio internacional (Held, 2002). Hoy en día, la globalización se manifiesta en diversas formas, por ejemplo, la presencia de cadenas multinacionales de comida como McDonald's en distintos países hasta la rápida difusión de tendencias culturales a través de redes sociales.

Por otra parte, uno de los ejemplos más claros de globalización es el acceso a la tecnología. Empresas como Apple diseñan sus productos en Estados Unidos, fabrican componentes en distintos países de Asia y los comercializan en todo el mundo. De manera similar, en el caso de la música y el cine, han traspasado fronteras, permitiendo que géneros como el K-pop o las películas de Hollywood sean consumidos globalmente. Sin embargo, la globalización no solo implica integración económica y cultural, sino también retos como la desigualdad económica y la pérdida de identidad cultural en algunas regiones(Stiglitz, 2007).

Si se desea profundizar en el tema, se recomienda la lectura del libro “El malestar en la globalización” (en inglés: “Globalization and Its Discontents”) de Joseph Stiglitz (2007). Este texto examina el impacto de la globalización en los países en desarrollo, señalando cómo ciertas políticas económicas han agravado la desigualdad en lugar de promover un crecimiento equilibrado. Stiglitz critica la rigidez y la falta de transparencia de instituciones como el FMI, argumentando que es necesario reformar el sistema para que la globalización beneficie a más naciones. Se recomienda esta lectura para comprender los retos y efectos socioeconómicos de este proceso global.

Por otra parte, antes de analizar el origen y evolución de la globalización, es importante manejar algunos conceptos clave: interdependencia económica, mercado global, flujo de capital y homogenización cultural. El cuadro a continuación (Cuadro 1) presenta una breve descripción de las definiciones mencionadas.

Concepto clave Definición Interdependencia económica Relación entre países que dependen mutuamente para el comercio, la inversión y el desarrollo tecnológico. Mercado global Espacio en el que bienes y servicios son comercializados sin restricciones significativas entre países. Flujo de capital Movimiento de dinero e inversiones entre diferentes economías. Homogenización cultural Tendencia a la uniformidad cultural debido a la difusión de productos, valores e ideas globales. Tabla: Principales conceptos clave en globalización

Nota. Basado en Baeza, 2006; Krugman et al., 1995; Lasisi & O. Adujah, 2025; Stiglitz, 2014. Elaboración propiaInterdependencia económicaRelación entre países que dependen mutuamente para el comercio, la inversión y el desarrollo tecnológico.Mercado globalEspacio en el que bienes y servicios son comercializados sin restricciones significativas entre países.Flujo de capitalMovimiento de dinero e inversiones entre diferentes economías.Homogenización culturalTendencia a la uniformidad cultural debido a la difusión de productos, valores e ideas globales.Con estos conceptos en mente, en los siguientes apartados abordaremos el origen y evolución de la globalización, desde sus primeras manifestaciones hasta su consolidación en el siglo XXI, y revisaremos distintas definiciones de globalización propuestas por diversos autores. Esto nos permitirá comprender mejor cómo este fenómeno ha dado forma a nuestra sociedad y qué implicaciones tiene para el futuro.

La infografía a continuación (Imagen 1), destaca el propósito, impacto y evolución de la globalización, fundamentalmente a través de hechos históricos clave como la Revolución Industrial, del Transporte y la Informática. Reflexionemos sobre esta información que está muy relacionada con el siguiente tema.

Imagen 1: Infografía sobre globalización

Nota. Infografía que explica la Globalización. Tomado de (Tinco, 2025) -

3.1.1 Origen y evolución de la globalización

La globalización no es un fenómeno reciente, sino un proceso que ha evolucionado a lo largo de la historia, moldeado por el desarrollo del comercio, la tecnología y la expansión de las civilizaciones(Baeza, 2006). Para comprender su impacto actual, es fundamental analizar sus orígenes y cómo ha cambiado con el tiempo.

El comercio, ha sido una de las primeras formas de globalización, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y culturas entre diferentes regiones(Chase-Dunn & Hall, 1997). Desde la antigüedad, las civilizaciones han establecido rutas comerciales para acceder a productos que no se encontraban en sus territorios. Un claro ejemplo de esto, como ya se mencionó anteriormente, es la Ruta de la Seda, una red de caminos comerciales que conectaba China con Europa y Medio Oriente desde el siglo II a.C. Gracias a este intercambio, productos como la seda, las especias y la porcelana llegaron a distintos mercados, pero también, junto con ellos, se difundieron conocimientos matemáticos, filosóficos y tecnológicos(Frankopan, 2016).

Figura 2: Importancia del comercio en la globalización

Nota. Basado en Frankopan, 2016. Elaboración propiaDe manera similar, el comercio transahariano en África permitió la expansión de culturas y la circulación de oro, sal e ideas religiosas, como el islam. Estos intercambios no solo beneficiaron económicamente a las regiones involucradas, sino que también impulsaron la diversidad cultural y el desarrollo de sociedades más complejas e interdependientes (Curtin, 1984).

Con el paso del tiempo, otro hito importante en la historia de la globalización mundial es la expansión marítima europea en los siglos XV y XVI. Exploradores como Cristóbal Colón y Vasco de Gama abrieron nuevas rutas comerciales que facilitaron el contacto entre continentes(Chaunu, 1983). Este período marcó el inicio de una economía global, donde productos como el azúcar, el tabaco y los metales preciosos comenzaron a circular a gran escala. Así, esta era fue conocida como la , marcando el inicio de la interconexión global al permitir la expansión del comercio de bienes, personas e incluso enfermedades, como ocurrió con la colonización de América(Rivero, 1999).

Por otra parte, durante la Revolución Industrial marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, transformando profundamente la producción, el comercio y las estructuras sociales. Iniciada en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, esta revolución se caracterizó por el uso de máquinas en la manufactura, la mecanización del trabajo y el surgimiento de fábricas que incrementaron exponencialmente la capacidad productiva(Allen, 2009).

A medida que la industrialización se expandió a otras regiones de Europa y América del Norte, se establecieron nuevas relaciones económicas entre países, aumentando la interdependencia entre mercados. La producción en masa y la eficiencia en la manufactura permitieron la reducción de costos y el incremento del comercio internacional, sentando las bases para una economía global más integrada (O’Rourke & Williamson, 2001).

Uno de los factores clave que impulsó la globalización en esta época fue el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte y comunicación. La invención del ferrocarril y los barcos de vapor en el siglo XIX revolucionó la movilidad de bienes y personas, permitiendo que las mercancías viajaran largas distancias en menos tiempo y a menores costos (Findlay & O’Rourke, 2009). Estos avances facilitaron el crecimiento del comercio intercontinental y la expansión de mercados, ya que las naciones industrializadas comenzaron a buscar materias primas en otros continentes y a exportar sus productos manufacturados a nivel global.

Al mismo tiempo, la mejora en los sistemas de comunicación, como el telégrafo, permitió la transmisión instantánea de información, agilizando las transacciones comerciales y fortaleciendo la conexión entre economías distantes(Standage, 2014).

En ese sentido, para profundizar mejor respecto a la compleja relación entre globalización y desarrollo industrial, se recomienda leer el artículo “La globalización: retos y oportunidades del desarrollo industrial”. El artículo analiza cómo la globalización ha influido en el desarrollo industrial, destacando tanto los desafíos como las oportunidades que este proceso presenta para las economías emergentes. Se examinan las dinámicas del comercio internacional, la transferencia de tecnología y la integración de mercados, ofreciendo una visión crítica sobre cómo estos factores afectan la competitividad y el crecimiento sostenible de las naciones en desarrollo.

Aprende más

Para conocer más sobre el tema, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

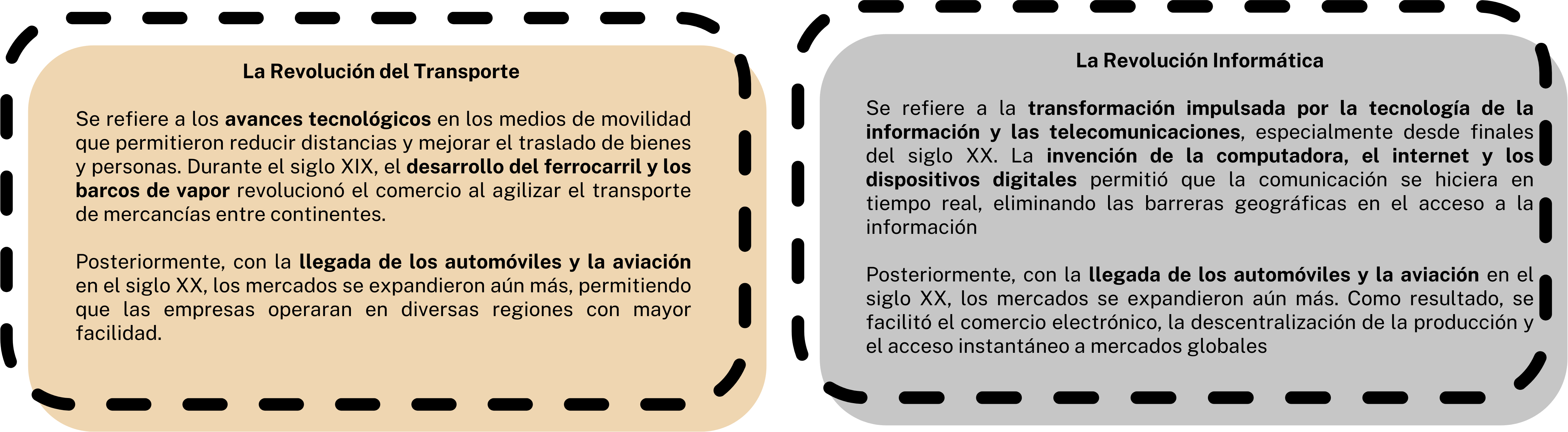

Junto con la Revolución Industrial, como se menciona en la infografía de la Imagen 1, la Revolución del Transporte y la Revolución Informática han sido fenómenos sustanciales para la globalización. A continuación, un breve análisis (Gráfico 2).

Gráfico 2: Definiciones de Revolución del Transporte y Revolución Informática

Nota. Basado en Castells, 1998; Friedman, 2005; O’Rourke & Williamson, 2001. Elaboración propia -

3.1.2 Definición de globalización

Si bien no existe una única definición universalmente aceptada, diversos autores han abordado este concepto desde distintas perspectivas. Su definición ha sido abordada desde distintas disciplinas, incluyendo la economía, la sociología, la política y la cultura, cada una aportando perspectivas únicas sobre sus efectos y alcances. Este fenómeno ha sido impulsado por el avance de las tecnologías de la información, la reducción de y la expansión de mercados financieros, generando un mundo más interdependiente.

Por una parte, se define a la globalización como un proceso complejo y multidimensional que ha transformado la manera en que las sociedades interactúan a nivel mundial (Giddens, 2005). Esto, debido a que los diferentes hechos históricos que revisamos en el subtema anterior transformaron la forma de vida de muchas sociedades, tal fue el caso, por ejemplo, del comercio. El gráfico 3 proporciona una definición general de globalización de acuerdo con Giddens (2005). El autor también sostiene que la globalización es la intensificación de las relaciones sociales a nivel mundial, que vinculan localidades distantes, de tal manera que los acontecimientos locales son moldeados por eventos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa.

Gráfico 3. Definición general de globalización

Nota. Globalización. Basado en (Giddens, 2005). Elaboración propiaCastells (1998), presenta otra importante definición de globalización. Él sostiene que la globalización ha creado una economía basada en redes globales de capital, gestión y producción, organizadas en torno a la tecnología y la información.

Gráfico 4: Reflexiones de globalización

Nota. Basado en (Castells, 1998). Elaboración propiaAsí, continuando con la perspectiva económica de la globalización, por ejemplo, ésta guarda estrecha relación con la expansión del capitalismo y la creación de mercados globales. Krugman y Obstfeld (1995) explican que la globalización ha permitido una mayor movilidad de bienes, servicios y capitales, facilitando el acceso a mercados internacionales y fomentando el crecimiento económico en distintas regiones. No obstante, también ha generado desigualdades, ya que los beneficios del comercio global no siempre se distribuyen equitativamente, lo que ha generado debates sobre la equidad del sistema económico globalizado.

Por otro lado, Baeza (2006) señala que la globalización no solo implica cambios económicos, sino también transformaciones en la estructura social y política de las sociedades. En este sentido, la globalización ha promovido la integración cultural y la difusión de valores y estilos de vida a través de la tecnología, los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, este proceso también ha sido criticado por generar una homogeneización cultural que pone en riesgo la diversidad y las identidades locales.

Otra definición importante es la planteada por Stiglitz (2007), el autor describe la globalización como la integración más estrecha de los países y pueblos del mundo, provocada por la reducción de costos del transporte y la comunicación, y el desmantelamiento de barreras artificiales al flujo de bienes, servicios, capital, conocimiento e incluso personas. Esta definición destaca los factores que han impulsado la globalización, como el avance tecnológico y las políticas económicas que han eliminado restricciones al comercio y la inversión

Stiglitz ha planteado también que uno de los debates más relevantes en torno a la globalización es su impacto en la equidad y la justicia social. Stiglitz (2007) argumenta que, si bien la globalización ha impulsado el crecimiento económico en muchos países, también ha exacerbado las desigualdades, favoreciendo a economías más desarrolladas mientras que las naciones en vías de desarrollo enfrentan dificultades para competir en el mercado global. Por ello, es fundamental diseñar políticas que permitan una globalización más inclusiva y sostenible.

En la siguiente clase abordaremos cuáles son los principales desafíos de la globalización en los ámbitos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. Para ello, se invita a ver y reflexionar sobre el documental “Globalización en la crisis - Ganadores y perdedores en el comercio mundial”. Este documental explora cómo el modelo globalizado de la economía, que solía ser sinónimo de crecimiento y estabilidad, ha enfrentado grandes desafíos en los últimos años.

Aprende más

A través de un análisis detallado, se examinan las transformaciones en el comercio internacional y las incertidumbres que rodean el futuro de este sistema ¡Accede aquí!

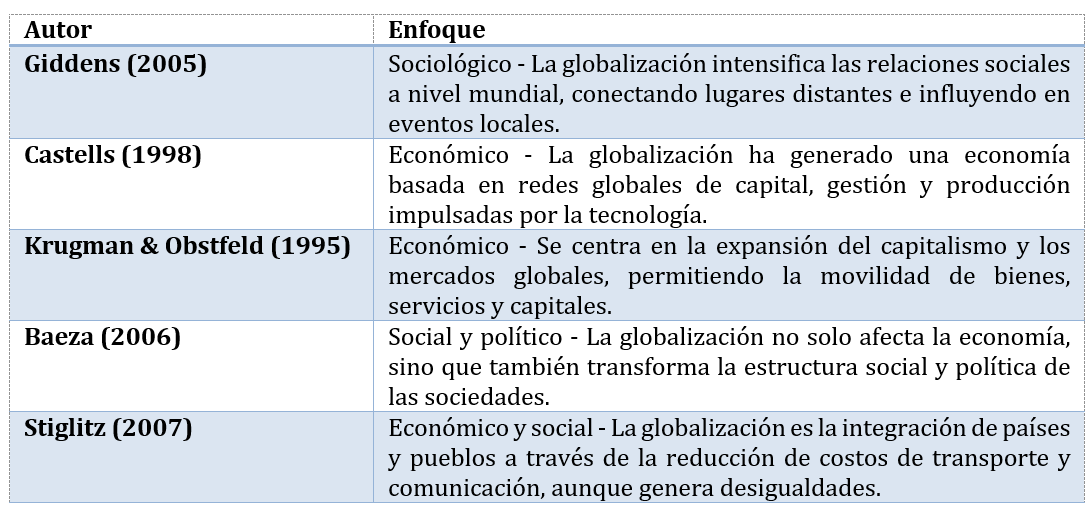

Finalmente, la tabla a continuación (Tabla 2) presenta un cuadro comparativo de las principales definiciones de globalización revisadas. Es importante tener en mente todas estas definiciones como insumo principal para el contenido que revisaremos en la clase a continuación. En ella analizaremos los principales desafíos de la globalización desde los aspectos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos.

Tabla 2: Cuadro comparativo definiciones de globalización

Nota. Elaboración propia -

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre el tema ¡Accede aquí!

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar la Globalización con este grafico ¡Accede aquí!

-

-

-

Hacer intentos: 1

-

-

-

Introducción

Como revisamos en la clase anterior, la globalización ha generado una interconexión sin precedentes entre países, regiones y sociedades, facilitando el comercio, la innovación y el acceso a la información. Sin embargo, también ha traído consigo importantes desafíos que afectan distintos ámbitos. En esta clase, exploraremos tres grandes retos de la globalización: los económicos y sociales, los ambientales y los tecnológicos. La creciente competencia en los mercados globales ha generado desigualdades económicas, transformaciones en el empleo y desafíos para la estabilidad social. Al mismo tiempo, la aceleración del desarrollo ha intensificado problemáticas ambientales, tales como el cambio climático y la explotación de recursos naturales, lo que exige una mayor responsabilidad global.

Por otro lado, el avance tecnológico ha impulsado la innovación, pero también ha generado preocupaciones sobre la automatización del trabajo, la seguridad digital y la entre países y sectores sociales. Comprender estos desafíos es clave para evaluar de manera crítica el impacto de la globalización y analizar estrategias que permitan maximizar sus beneficios sin descuidar sus efectos negativos. A lo largo de esta unidad, reflexionaremos sobre estos temas con el objetivo de desarrollar una visión integral del mundo globalizado. El Resultado de Aprendizaje (RDA) de la clase es reconocer los principales conceptos económicos, sociales y ambientales relacionados con las macrotendencias del contexto mundial, nacional y local.

Termino

Brecha tecnológica: La brecha tecnológica se refiere a la desigualdad en el acceso, uso y desarrollo de tecnologías entre distintos grupos de personas, países o regiones. Esta disparidad puede estar influenciada por factores económicos, educativos y de infraestructura, lo que limita las oportunidades de aquellos que no tienen acceso a herramientas digitales. En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, la brecha tecnológica puede afectar el acceso a la educación, el empleo y la innovación, generando desventajas competitivas para quienes no pueden adaptarse a los cambios tecnológicos.

Termino

Precarización laboral: La precarización laboral es un fenómeno en el que las condiciones de trabajo se vuelven inestables, con bajos salarios, falta de seguridad social y menores oportunidades de crecimiento profesional. Esto ocurre cuando los empleos no garantizan estabilidad ni derechos laborales adecuados, afectando la calidad de vida de los trabajadores. La globalización, la automatización y el aumento del empleo informal han contribuido a este problema, dejando a muchas personas en situaciones de vulnerabilidad económica y con limitadas posibilidades de mejorar sus condiciones laborales.

-

4.1 Principales desafíos de la globalización

De acuerdo con los contenidos que hemos revisado hasta ahora, la globalización es un fenómeno que ha definido el mundo contemporáneo, transformando la manera en que los países, las economías y las sociedades interactúan. Este proceso, caracterizado por la interconexión de mercados, el avance de las tecnologías y la integración cultural ha traído múltiples beneficios, como el crecimiento económico, el acceso a nuevas oportunidades y el intercambio de conocimiento. Sin embargo, también ha generado diversos desafíos que afectan distintas dimensiones del desarrollo global.

Un claro ejemplo de esto es la industria textil, donde grandes y reconocidas marcas producen ropa en países como Bangladesh, donde los costos laborales son bajos (Uddin et al., 2023). Si bien esto genera empleo, los trabajadores a menudo reciben salarios insuficientes y enfrentan condiciones laborales precarias. Esto evidencia cómo la globalización beneficia a ciertos sectores, pero puede perjudicar a otros cuando no hay mecanismos adecuados para distribuir sus beneficios de manera equitativa (Stiglitz, 2007).

Para profundizar mejor esta problemática, se recomienda revisar el documental "The True Cost" (2015), dirigido por Andrew Morgan. Este ofrece una perspectiva profunda sobre los desafíos de la globalización, centrándose en la industria de la moda y su impacto económico, social y ambiental. A través de ejemplos concretos, el documental expone cómo la producción en masa de ropa en países en desarrollo, como Bangladesh y Camboya, ha generado condiciones laborales precarias y explotación de trabajadores, reflejando las desigualdades económicas que emergen de la globalización. Además, muestra cómo el consumismo desenfrenado impulsado por la globalización ha contribuido a la degradación ambiental, con la contaminación del agua y el uso excesivo de recursos naturales debido a la producción textil.

Aprende más

Para conocer más sobre le tema, puedes ver el siguiente video ¡Accede aquí!

Por otra parte, desde una perspectiva social, la globalización ha fomentado el acceso a nuevas oportunidades, pero también ha causado tensiones culturales y desigualdades educativas (UNESCO, 2022). El informe elaborado por la UNESCO denominado “Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo” para el año 2022, menciona que, en ciudades como Londres o Nueva York, la migración masiva ha enriquecido la diversidad cultural, pero también ha generado desafíos en la integración social y el acceso a servicios básicos.

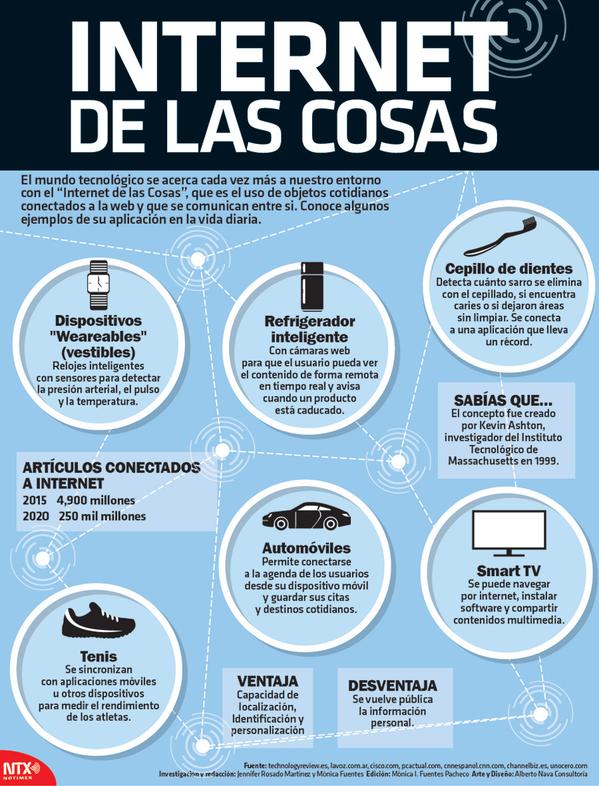

Sin embargo, la educación en línea ha permitido que estudiantes de países en desarrollo accedan a cursos de universidades prestigiosas, como Harvard o el MIT, pero la brecha digital sigue excluyendo a quienes no tienen acceso a internet o dispositivos tecnológicos, limitando su desarrollo profesional y sus oportunidades en el mercado laboral (UNESCO, 2022).

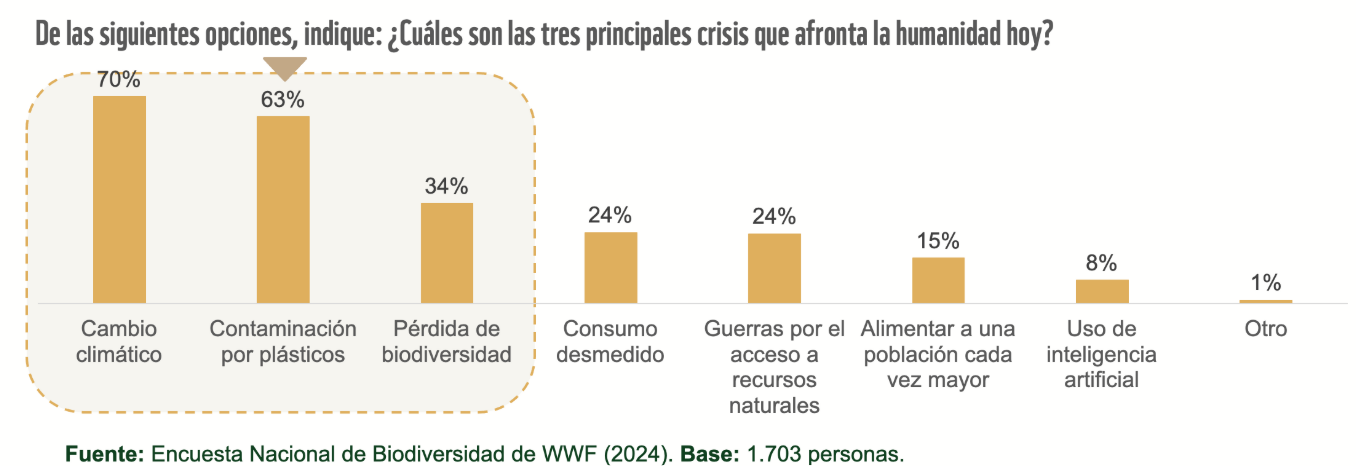

En cuanto al impacto ambiental de la globalización, este es evidente en la sobreexplotación de recursos y el cambio climático. La deforestación en el Amazonas, por ejemplo, impulsada por la demanda mundial de carne y soja, es un ejemplo de cómo el comercio internacional puede degradar ecosistemas clave (Panel Científico por la Amazonía, 2021). Asimismo, el transporte global de mercancías genera una alta huella de carbono, contribuyendo al calentamiento global. Países como China e India han experimentado un rápido crecimiento industrial, pero esto ha resultado en altos niveles de contaminación del aire en ciudades como Pekín y Nueva Delhi, afectando la salud de millones de personas. Estos problemas resaltan la necesidad de regulaciones ambientales globales más estrictas para equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ecológica (WWF, 2020).

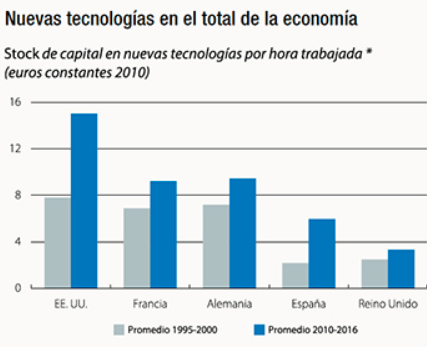

En el ámbito tecnológico por su parte, la globalización ha acelerado la innovación, pero también ha generado nuevos desafíos, como la automatización del trabajo y la ciberseguridad. Empresas como Amazon han revolucionado la logística con robots que reemplazan tareas humanas, aumentando la eficiencia, pero reduciendo empleos en sectores tradicionales (AWS, 2022). Asimismo, la dependencia de plataformas digitales ha aumentado los riesgos de ciberataques, como el que sufrió la empresa Colonial Pipeline en 2021, afectando el suministro de combustible en Estados Unidos. Además, mientras que la inteligencia artificial mejora la productividad, su desarrollo desigual en distintos países refuerza la , dejando a muchas naciones en desventaja competitiva. Estos desafíos evidencian la necesidad de políticas que fomenten una transformación digital equitativa y segura (Castells, 1998).

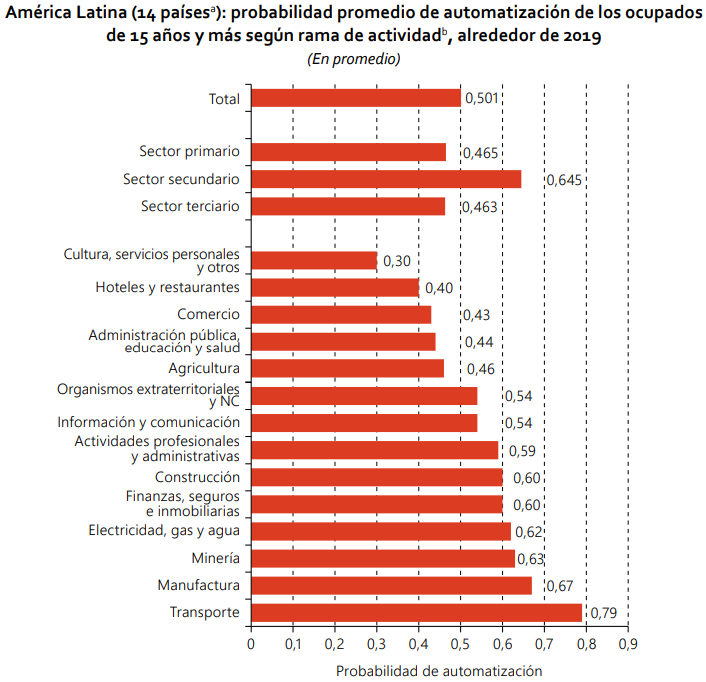

De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el 2019, los sectores de transporte y manufactura tiene la más alta probabilidad de automatización de las personas ocupadas de 15 años y más (Gráfico 1). El gráfico muestra la probabilidad promedio de automatización del empleo en América Latina, considerando 14 países y distintos sectores de actividad. En términos generales, la probabilidad de automatización se sitúa en un 50,1% en promedio, aunque varía según el sector. Los sectores con mayor riesgo de automatización son transporte (79%), manufactura (67%) y minería (63%), lo que indica una alta vulnerabilidad al reemplazo por tecnologías y procesos automatizados. Por otro lado, los sectores con menor riesgo son cultura, servicios personales y otros (30%), hoteles y restaurantes (40%) y administración pública, educación y salud (44%), donde la automatización es más limitada debido a la necesidad de interacción humana y toma de decisiones complejas. El sector secundario presenta la mayor probabilidad de automatización (64,5%), seguido del sector primario (46,5%) y el terciario (46,3%). Estos datos reflejan cómo la transformación digital y la robotización están impactando de manera diferenciada en las diversas ramas de actividad económica en la región.

Gráfico 1. Probabilidad promedio de automatización en 14 países de América

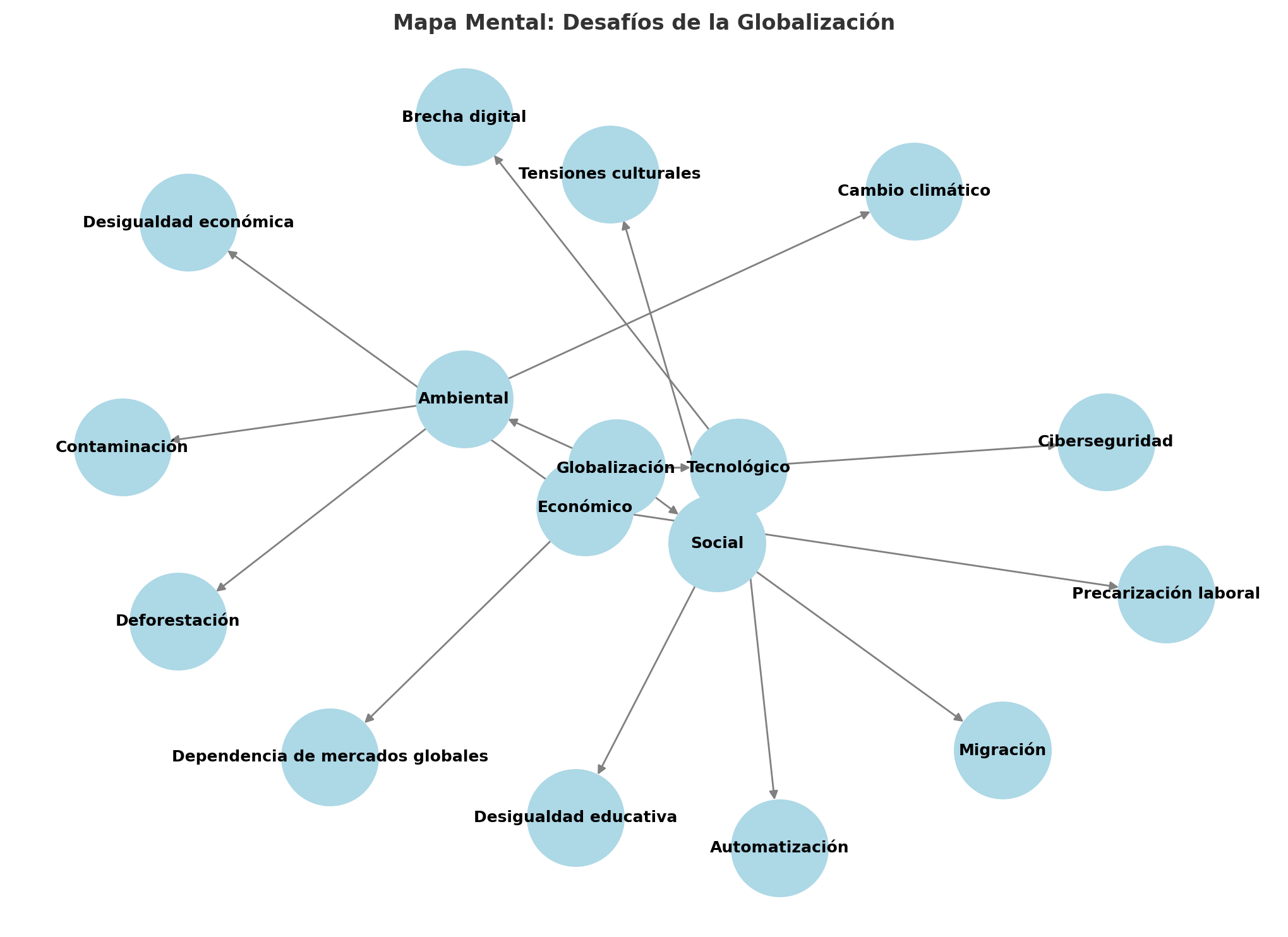

Nota. Probabilidad promedio de automatización en 14 países de América. Tomado de (Espíndola & Suárez, 2023).En ese contexto, el gráfico a continuación, (Gráfico 2), presenta un mapa mental de los desafíos de la globalización revisados. En las siguientes secciones de esta clase, desagregaremos de mejor manera cada uno de ellos.

Gráfico 2. Desafíos de la globalización

Nota. Mapa mental desafíos de la globalización. Elaboración propia -

4.1.1. Desafíos económicos y sociales

Uno de los aspectos más discutidos de la globalización es su impacto en la economía y en las condiciones sociales de las poblaciones. Si bien el comercio internacional y la inversión extranjera han generado oportunidades para el desarrollo, también han profundizado desigualdades entre países y dentro de ellos (Stiglitz, 2007).

Por ejemplo, un efecto trascendental que ha traído la globalización en el aspecto económico y social es la desigualdad y distribución de la riqueza (Sen, 2011). Con lo cual, la liberalización del comercio y la expansión de las empresas transnacionales han favorecido a ciertas economías, mientras que otras han quedado rezagadas debido a su limitada capacidad de competir en un mercado globalizado (Stiglitz, 2007).

Dentro de los países, la desigualdad económica también se ha intensificado. Mientras que ciertos sectores de la población han visto aumentos en sus ingresos y oportunidades laborales, otros han sufrido , bajos salarios y una mayor inestabilidad económica. La brecha entre ricos y pobres ha crecido, generando tensiones sociales y desafíos para la cohesión de las comunidades.

Para profundizar mejor el alcance de la desigualdad a nivel mundial, se recomienda leer el documento “Informe sobre la desigualdad global 2022” elaborado por uno de los investigadores referentes en este tema, Thomas Piketty. El informe ofrece un análisis detallado sobre la distribución de la riqueza y los ingresos a nivel global, evidenciando cómo la globalización y las políticas económicas han impactado la desigualdad en distintas regiones. Destaca que, a pesar del crecimiento económico en muchas partes del mundo, las brechas de riqueza han aumentado significativamente, con una concentración del ingreso y la propiedad en manos de una minoría. También aborda las disparidades en acceso a recursos, educación y oportunidades laborales, así como el impacto ambiental del desarrollo económico desigual.

Aprende más

Para conocer más sobre el tema, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

Adicionalmente, otro de los efectos de la globalización ha sido la reestructuración del mercado laboral (Rodrik, 2018). Muchas empresas han trasladado sus procesos de producción a países donde la mano de obra es más barata, lo que ha generado desempleo en ciertas regiones y ha impulsado la creación de trabajos precarios en otras.

Gráfico 3. Reflexiones sobre los desafíos laborales de la globalización

Nota. Reflexiones sobre los desafíos laborales de la globalización. Basado en (Rodrik, 2018). Elaboración propiaFinalmente, otro desafío es la creciente dependencia de los países de los mercados internacionales. Un colapso en la economía de una nación puede afectar a muchas otras debido a la interconexión financiera y comercial. Un ejemplo de esto fue la crisis mundial que tuvo la humanidad durante la pandemia por COVID-19. Esta tuvo repercusiones a nivel mundial, afectando economías en distintos continentes y provocando severas crisis y recesiones económicas en varios países.

A continuación, revisaremos los principales desafíos ambientales que ha traído consigo la globalización.

-

4.1.2. Desafíos ambientales

El crecimiento del comercio internacional, la expansión industrial y la urbanización han tenido un impacto significativo en el medio ambiente (Castells, 1998). La globalización ha intensificado problemas como el cambio climático, la deforestación y la contaminación, planteando desafíos urgentes para la sostenibilidad del planeta.

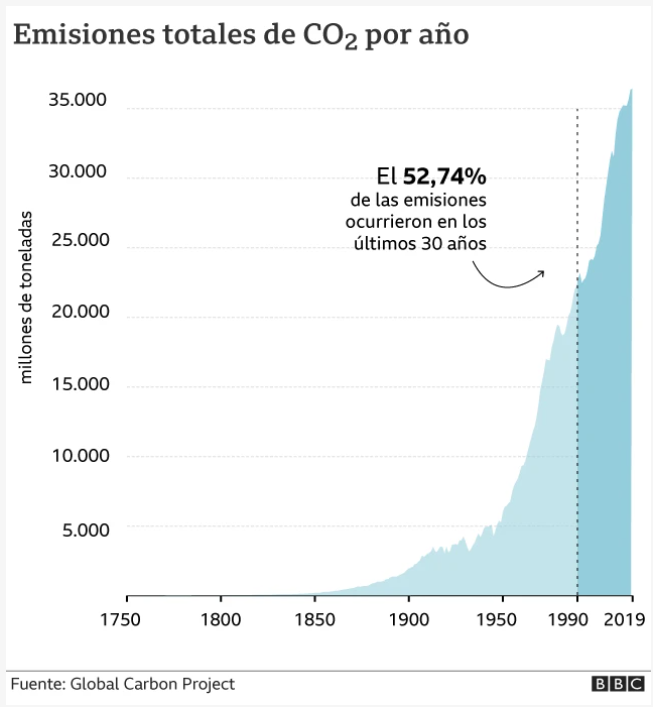

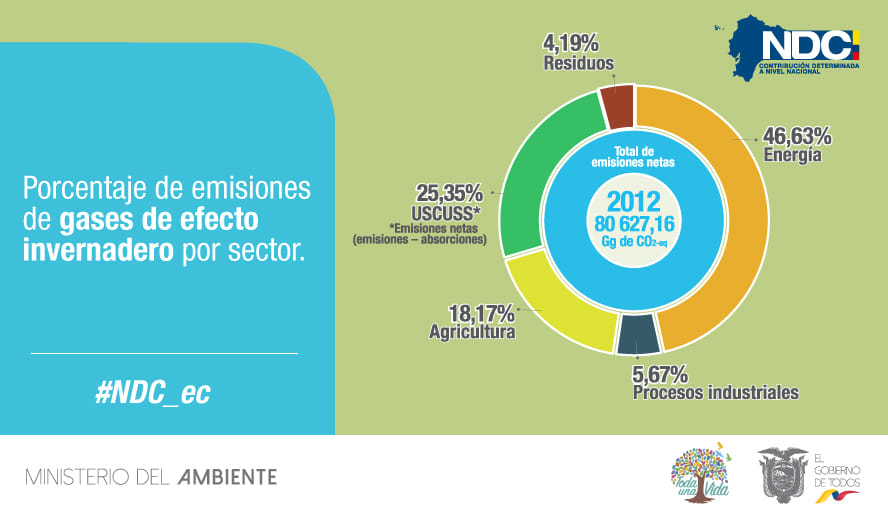

Uno de los efectos más notorios de la globalización es el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte de bienes a nivel internacional, la producción industrial y el consumo masivo han incrementado la cantidad de dióxido de carbono liberado en la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global (IPCC, 2021). El gráfico a continuación muestra que, posterior a la Revolución Industrial, las emisiones de gases de efecto invernadero no incrementaron con tanta rapidez como sucedió a partir de los 1990s (BBC, 2021).

Gráfico 4. Emisiones totales de CO2 por año

Nota. Los gráficos muestran que más del 50% de las emisiones de CO2 ocurrieron en los últimos 30 años. Tomado de (BBC, 2021)Varios autores coinciden con que las razones relacionadas con el aumento de las emisiones de CO₂ desde 1990, están vinculadas con la rápida industrialización, la expansión del transporte, el mayor consumo de energía, la pérdida de bosques y el uso intensivo de combustibles fósiles. Así también, el acceso a los mercados globales ha incentivado la sobreexplotación de recursos naturales (WWF, 2020).

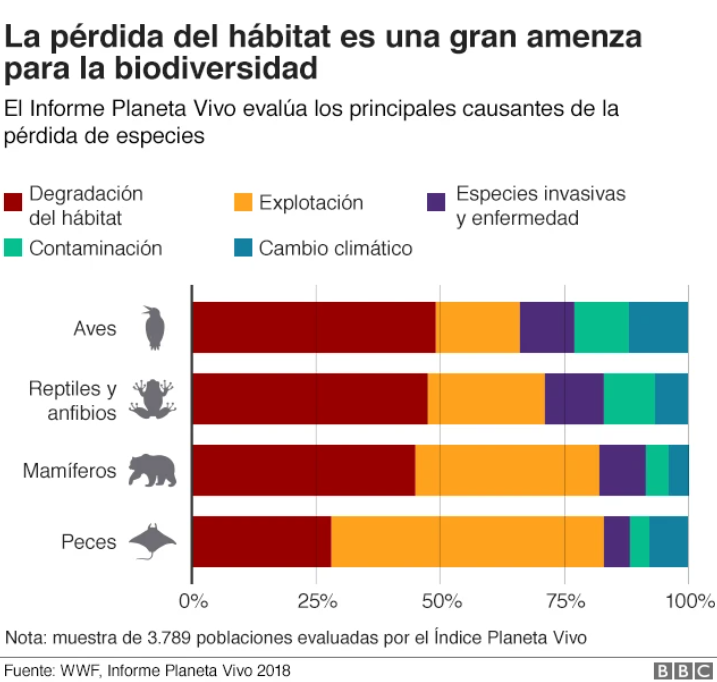

Muchas economías han basado su crecimiento en la extracción intensiva de minerales, petróleo, madera y agua, sin considerar el impacto a largo plazo. Esto ha generado deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas (Ransom, 2024; WWF, 2020). El gráfico a continuación evalúa los principales causantes de la pérdida de especies a nivel mundial, con lo cual, se evidencia que la razón principal es la degradación del hábitat.

Gráfico 5. Principales causantes de la pérdida de especies

Nota. El gráfico a continuación evalúa los principales causantes de la pérdida de especies a nivel mundial, con lo cual, se evidencia que la razón principal es la degradación del hábitat. Tomado de (BBC, 2019)Es fundamental analizar cómo la pérdida de hábitat representa la mayor amenaza para la biodiversidad y su estrecha relación con los efectos ambientales de la globalización. El crecimiento de actividades económicas, como la agricultura intensiva, la deforestación para la obtención de materias primas y la expansión urbana, ha modificado profundamente los ecosistemas, poniendo en riesgo a diversas especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Asimismo, la globalización ha acelerado la explotación de recursos naturales, el tráfico de especies exóticas y el aumento de la contaminación, lo que agrava la degradación del medio ambiente.

Finalmente, a continuación, revisaremos los principales desafíos relacionados con la expansión de la tecnología y la innovación.

-

4.1.3. Desafíos tecnológicos y de innovación

La tecnología ha sido un motor clave de la globalización, facilitando la comunicación, el comercio y el acceso al conocimiento (Castells, 1998). No obstante, su desarrollo también ha generado nuevos desafíos que deben ser abordados.

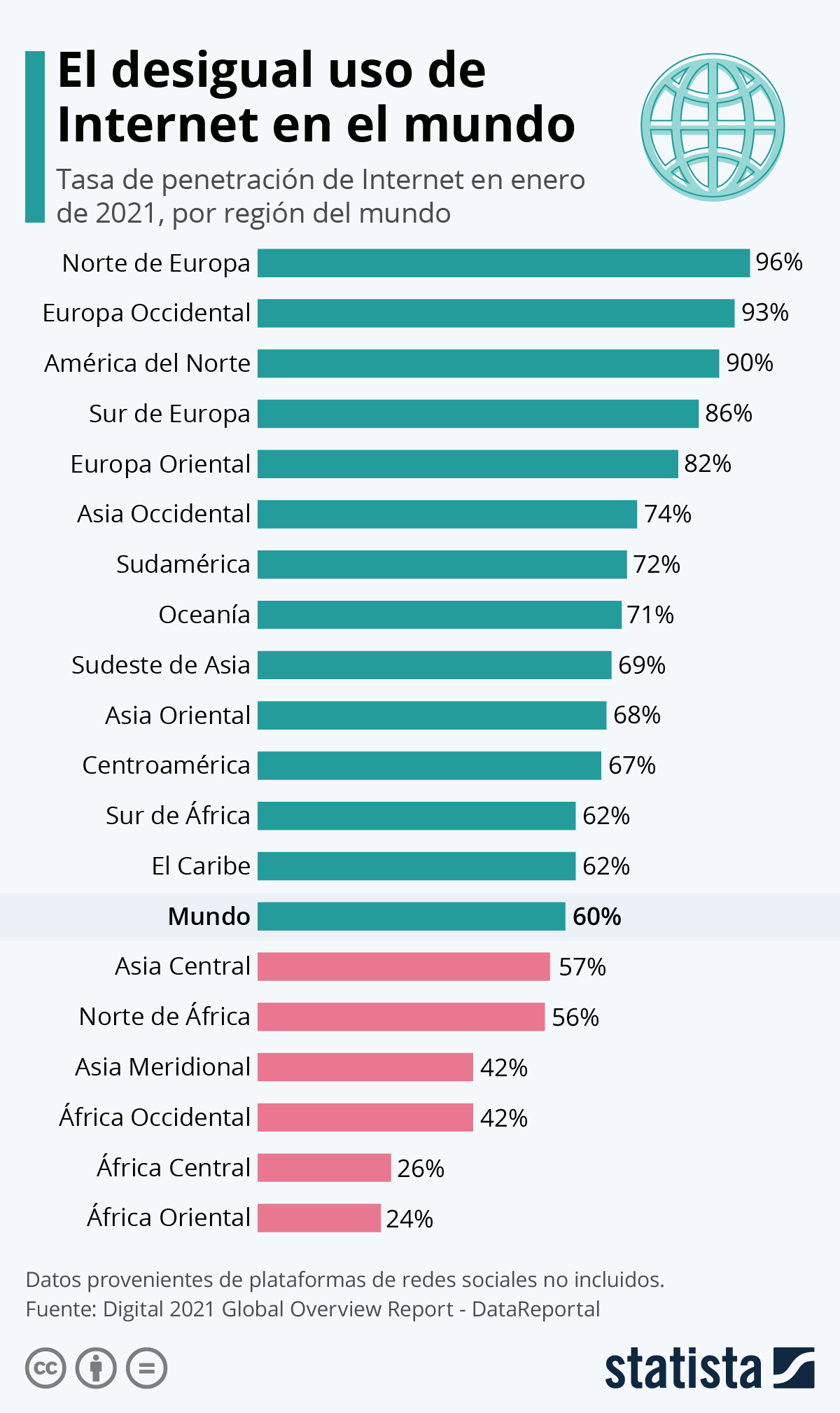

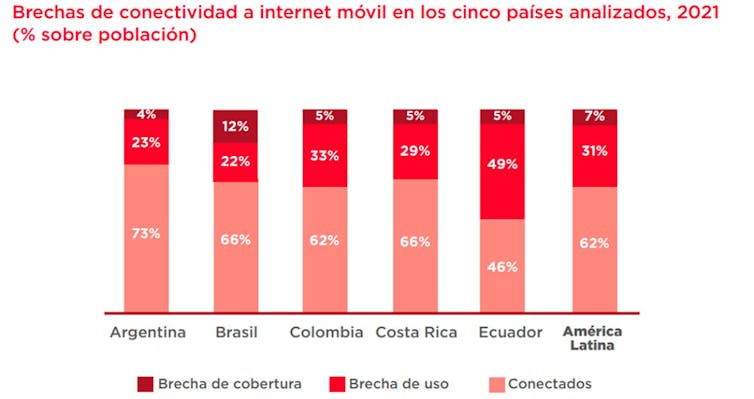

El acceso a la tecnología no ha sido equitativo en todo el mundo (UNESCO, 2022). Mientras que algunos países han avanzado rápidamente en digitalización e innovación, otros han quedado rezagados debido a la falta de infraestructura y recursos. Esto ha generado una brecha digital que limita las oportunidades de muchas personas para acceder a educación, empleo y servicios básicos (Castells 1998 & UNESCO, 2022).

El gráfico a continuación (Gráfico 6), muestra la desigualdad en el acceso a Internet en distintas regiones del mundo, reflejando una profunda brecha digital. Mientras que, por ejemplo, en Europa y América del Norte la penetración de Internet supera el 90%, en regiones como África Oriental y África Occidental es inferior al 30%, lo que evidencia una disparidad preocupante.

Gráfico 6. El desigual uso del internet en el mundo

Tomado de (Mena, 2021)Por otro parte, como ya revisamos en el Gráfico 1, el desarrollo de inteligencia artificial y la automatización han reemplazado muchas tareas antes realizadas por humanos. Si bien esto ha aumentado la eficiencia en varios sectores, también ha generado incertidumbre sobre el futuro del empleo (Frey & Osborne, 2017).

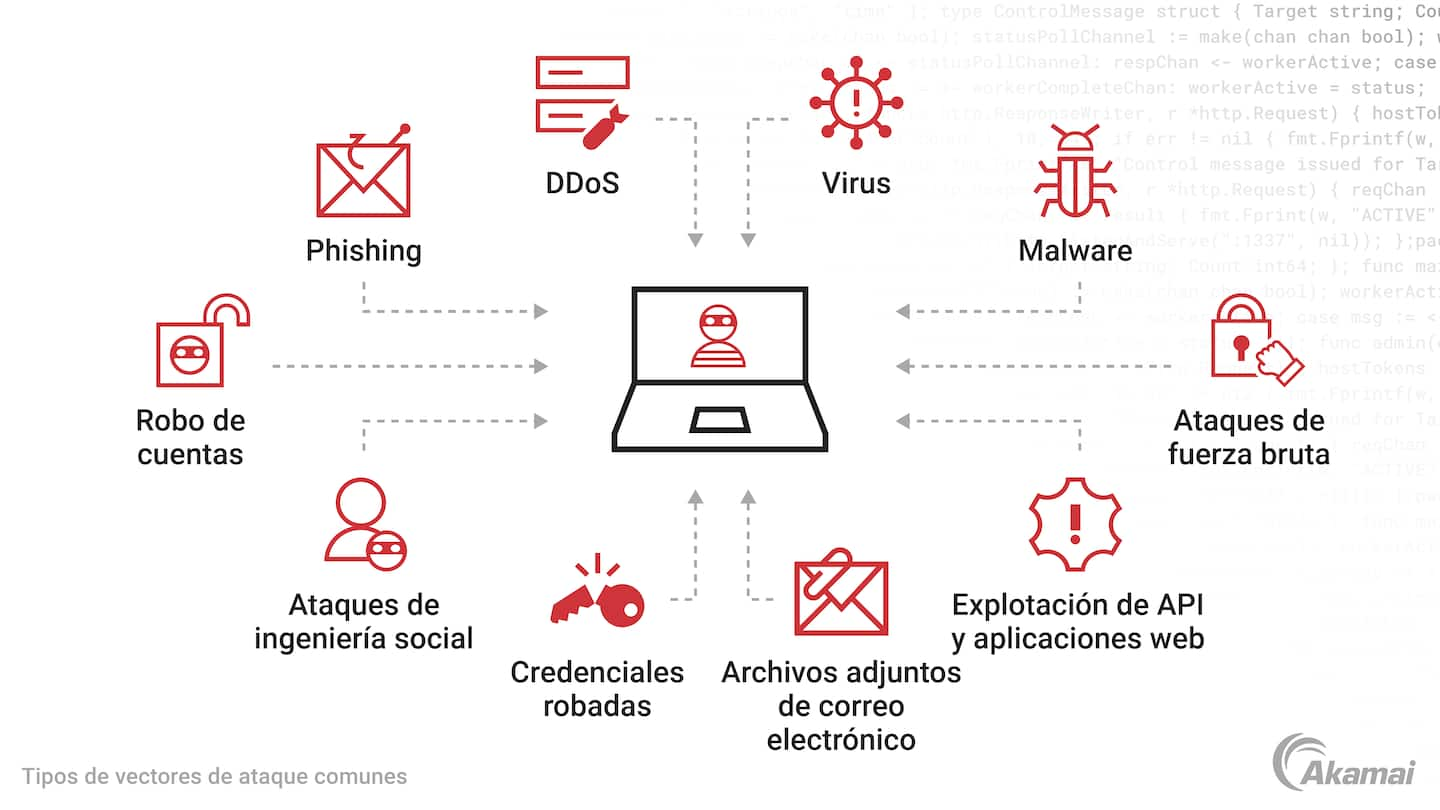

Finalmente, el uso masivo de internet y la digitalización de la información han incrementado los riesgos en materia de seguridad. La protección de datos personales, la privacidad y la ciberseguridad se han convertido en temas clave en la era digital (Castells, 2018). El gráfico a continuación presenta:

Gráfico 7. Aspectos fundamentales respecto a ciberseguridad

¿Por qué es importante la ciberseguridad? Tomado de (Akamai, 2025)En la era digital y globalizada, la ciberseguridad es esencial para proteger la información y garantizar la estabilidad de los sistemas tecnológicos (Akamai, 2025). El gráfico destaca diversas amenazas, como phishing, malware, ataques de fuerza bruta, robo de credenciales y explotación de vulnerabilidades en aplicaciones web, las cuales afectan a personas, empresas e incluso a gobiernos. Por ello, es fundamental implementar medidas de protección, promover la educación en seguridad digital y desarrollar tecnologías avanzadas, con el fin de crear un entorno digital más seguro y confiable en un mundo cada vez más interconectado.

-

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre Problemáticas de la contaminación por plástico en los océanos ¡Accede aquí!

-

-

-

Hacer intentos: 1

-

-

-

Introducción

De acuerdo con lo que revisamos en las clases anteriores, la globalización ha traído consigo numerosos desafíos, siendo uno de los más relevantes el económico y social. En particular, analizamos brevemente la desigualdad como uno de estos desafíos. Así pues, la desigualdad se presenta como un fenómeno económico y social que ha estado presente a lo largo de la historia y que sigue siendo uno de los principales retos para las sociedades contemporáneas. Se manifiesta en la distribución desigual de recursos, oportunidades y derechos entre personas o grupos, lo que genera condiciones de vida muy diferentes dentro de un mismo entorno. Comprender su origen, evolución y las formas en que afecta el desarrollo de los países permite analizar con mayor profundidad las causas estructurales de la pobreza y la exclusión.

En esta clase, examinaremos la evolución histórica de la desigualdad y su relación con el crecimiento económico, así como su impacto en el bienestar social. También exploraremos conceptos clave para entender este fenómeno, comenzando por la definición de desigualdad, lo cual nos permitirá contextualizar sus diferentes dimensiones y expresiones en el mundo actual. El Resultado de Aprendizaje (RDA) de la clase es reconocer los principales conceptos económicos, sociales y ambientales relacionados con las macrotendencias del contexto mundial, nacional y local.

Termino

Disparidad socioeconómica: es la diferencia significativa que existe entre distintos grupos de una sociedad en términos de ingreso, acceso a servicios básicos, condiciones de vida y oportunidades de desarrollo. Esta brecha refleja cómo ciertos sectores tienen mayores posibilidades de satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida, mientras que otros enfrentan condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. La disparidad socioeconómica no surge únicamente por diferencias individuales de esfuerzo o mérito, sino que es el resultado de factores históricos, estructurales y de políticas públicas que han favorecido a ciertos grupos y han dejado rezagados a otros, creando un entorno desigual de oportunidades y bienestar.

Termino

Commodities: se refiere a productos básicos o materias primas que se comercializan en mercados internacionales, generalmente sin mayor procesamiento industrial. Estos productos, como el petróleo, el gas, los minerales, los granos o el café, tienen precios globales que dependen principalmente de la oferta y la demanda mundial. Los commodities son una fuente clave de ingresos para muchas economías en desarrollo, especialmente aquellas que basan su estructura productiva en la explotación de recursos naturales. Sin embargo, esta dependencia puede generar vulnerabilidad económica, ya que los precios de estos productos son volátiles y están sujetos a factores externos, lo que dificulta la estabilidad y el crecimiento sostenido de esos países.

-

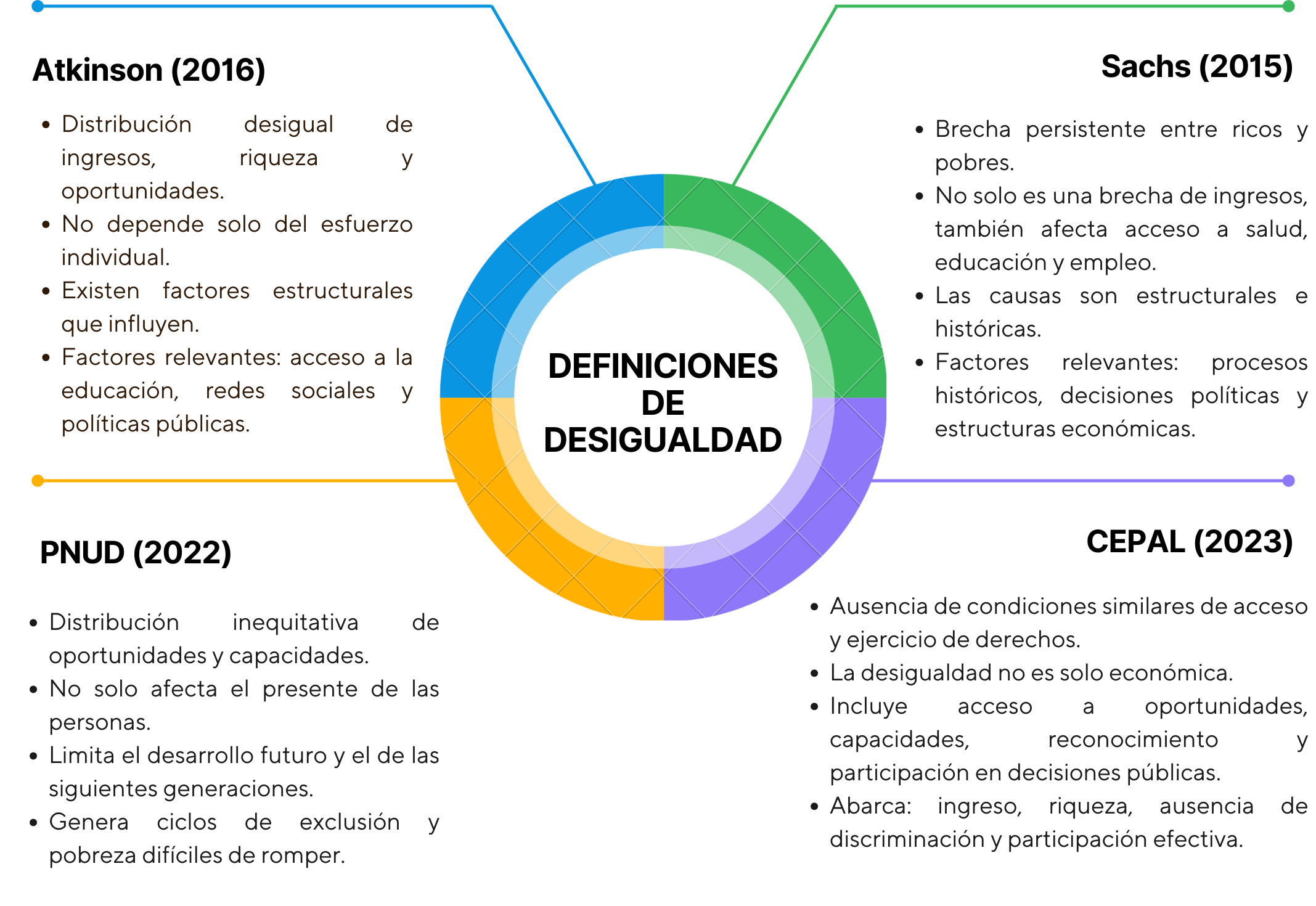

5.1. La desigualdad y su evolución

La desigualdad es un fenómeno complejo que refleja las diferencias en el acceso a recursos económicos, sociales y políticos entre individuos, grupos o países (Sachs, 2015). Estas diferencias generan brechas en los niveles de vida, oportunidades de desarrollo y acceso a servicios esenciales, como la educación, la salud y el empleo. A lo largo de la historia, la desigualdad ha tomado múltiples formas, dependiendo de los modelos económicos, las estructuras sociales y las dinámicas políticas de cada época (Acemoglu, Laibson & List, 2017).

Durante las sociedades preindustriales, la desigualdad estaba estrechamente relacionada con el control de la tierra y los recursos naturales(Acemoglu, 2017). Las élites terratenientes concentraban la riqueza y el poder, mientras que los campesinos y trabajadores rurales apenas accedían a medios básicos de subsistencia. Con la Revolución Industrial, la acumulación de capital y el desarrollo tecnológico intensificaron las brechas sociales, pues quienes controlaban los procesos industriales aumentaron su riqueza exponencialmente, mientras que los obreros enfrentaban condiciones laborales precarias (Acemoglu, Laibson & List, 2017).

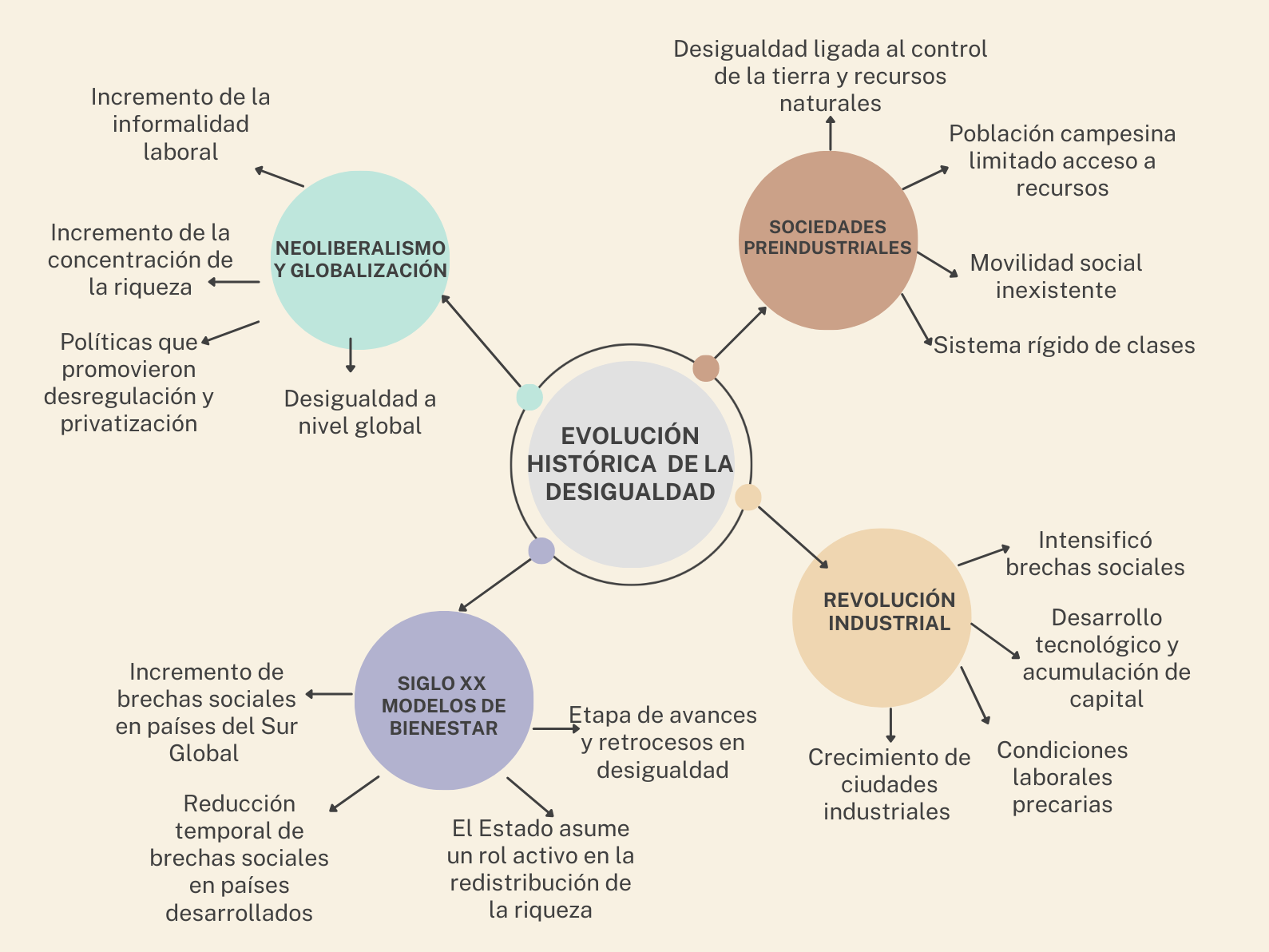

El siglo XX, marcó una etapa de contrastes en la evolución de la desigualdad (Sachs, 2015). Tras las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, muchos países adoptaron modelos de bienestar social, en los que el Estado asumió un rol activo en la redistribución de la riqueza. Esto permitió una reducción temporal de las brechas sociales en varias economías desarrolladas. Sin embargo, desde finales de la década de 1970, con la consolidación de políticas neoliberales y la globalización financiera, la desigualdad volvió a incrementarse en gran parte del mundo (Krugman et al., 2006). El gráfico a continuación (Gráfico 1), presenta un breve esquema de los hechos históricos abordados.

Gráfico 1: Evolución histórica de la desigualdad

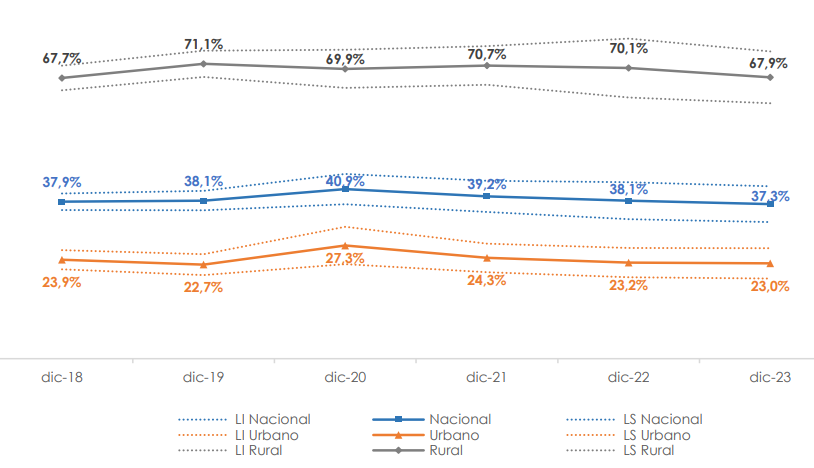

Nota. Evolución histórica de la desigualdad. Basado en Acemoglu, 2017; Krugman et al.Por otra parte, al analizar esta realidad en América Latina, la desigualdad ha sido históricamente una característica estructural (CEPAL, 2024). Desde la colonia hasta el presente, factores como la concentración de tierras, el acceso desigual a la educación y la informalidad laboral han perpetuado un alto nivel de . En Ecuador, por ejemplo, los estudios de Acosta (2002) evidencian cómo las dinámicas económicas extractivistas y las crisis de deuda han agravado las brechas entre sectores urbanos y rurales, y entre grupos indígenas y mestizos.

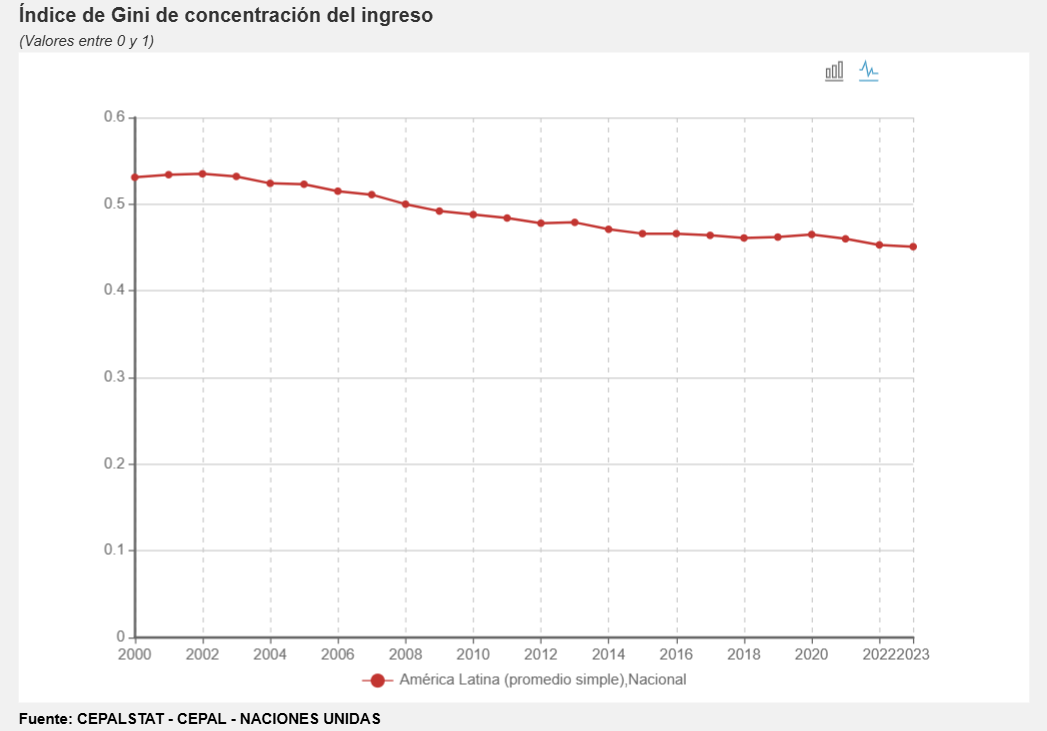

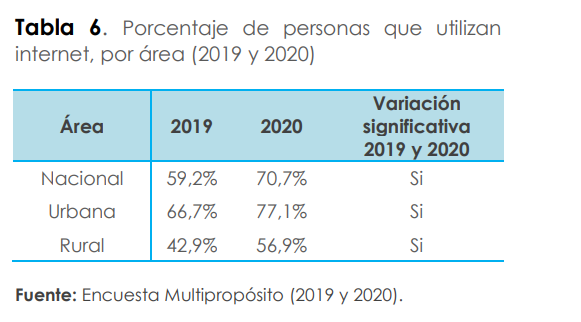

En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) realiza estudios constantes respecto a la situación de la pobreza y desigualdad en América Latina. Con respecto a la desigualdad, lo hace específicamente a través del análisis del Índice de Gini. Este es una medida estadística creada por Corrado Gini (1912) utilizado para medir el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso dentro de un país o región. El índice varía entre 0 y 1, donde 0 representa una igualdad perfecta (todas las personas reciben el mismo ingreso) y 1 refleja la máxima desigualdad (una sola persona concentra todo el ingreso). Es una herramienta clave para analizar las brechas sociales y evaluar el impacto de las políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza y promover una distribución más equitativa de la riqueza.

Gráfico 2: Índice de Gini en Latinoamérica

Nota. Coeficiente de Gini. Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Tomado de (CEPAL, 2023)El gráfico 2 muestra la evolución del Índice de Gini en América Latina entre los años 2000 y 2023. Se observa una tendencia general a la baja, lo cual indica una ligera reducción en los niveles de desigualdad en la región. Sin embargo, a pesar de esta mejora relativa, el índice sigue siendo alto, manteniéndose por encima de 0,4, lo que evidencia que América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Esta disminución se puede asociar a periodos de crecimiento económico, programas sociales y políticas redistributivas aplicadas en varios países, aunque el leve repunte alrededor de 2020 refleja el impacto de la pandemia de COVID-19, que exacerbó las condiciones de vulnerabilidad de los grupos más pobres (CEPAL, 2023).