-

Introducción

Mostrar más Mostrar menosIntroducción

Queridos participantes,

¡Bienvenidos a esta emocionante aventura digital! Nos entusiasma ser parte de este viaje de aprendizaje, en el que descubrirán nuevas herramientas, adquirirán valiosos conocimientos y desarrollarán habilidades que les acompañarán a lo largo de su trayectoria.

Les invitamos a familiarizarse con la plataforma, conocer el curso y participar activamente.

¡Estamos aquí para apoyarlos en cada paso de este proceso!

¡Mucho éxito en este inicio!

El equipo de PUCE Virtual

-

-

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

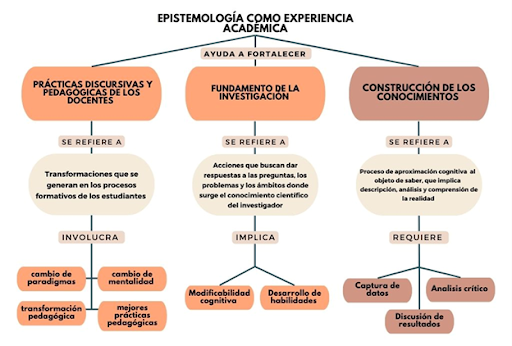

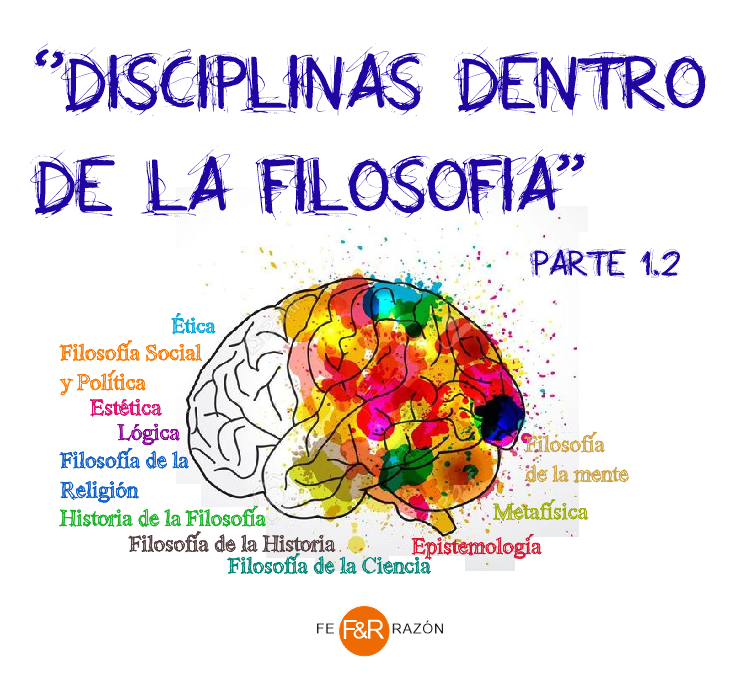

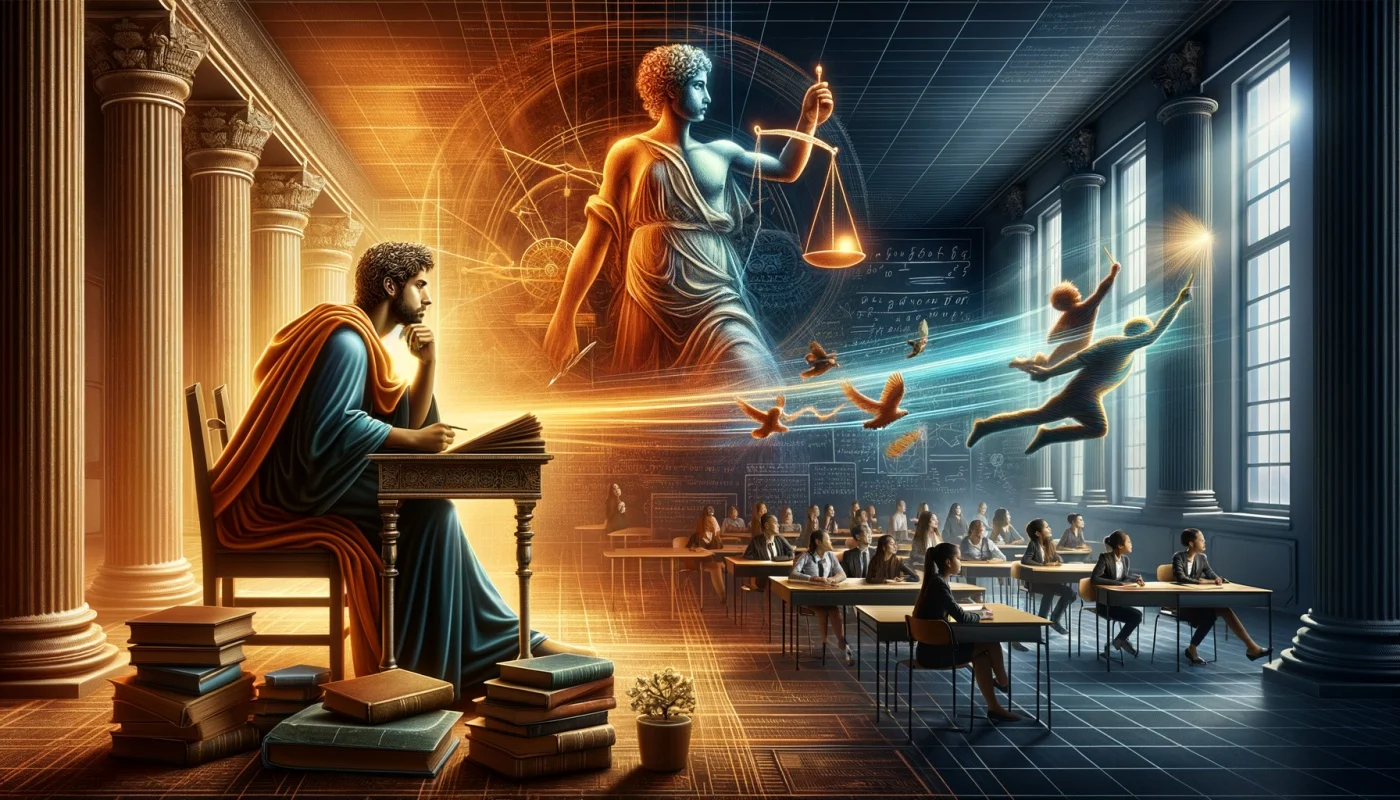

La asignatura "Filosofía y Conocimiento" busca desarrollar una comprensión profunda sobre la relación entre la filosofía y los distintos campos del conocimiento. A través del análisis de las diferentes corrientes filosóficas, los estudiantes explorarán cómo se construye, justifica y transforma el conocimiento en diversos contextos disciplinares. Este espacio académico fomenta la capacidad crítica y argumentativa en torno a los fundamentos del conocimiento y su impacto en el pensamiento contemporáneo.

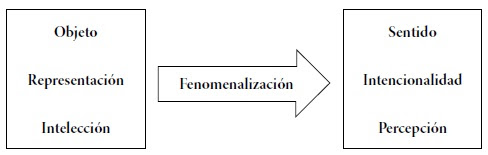

El curso promueve una aproximación investigativa que integra la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje como herramientas clave para la evaluación de supuestos epistemológicos. Además, se enfatiza la importancia del diálogo interdisciplinario para fortalecer la creatividad, la sensibilidad y la innovación en la producción de conocimiento. A través de actividades de análisis, debate y aplicación, los estudiantes desarrollarán habilidades para argumentar, evaluar y construir propuestas filosóficas que respondan a los desafíos del mundo actual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RDA 1: Argumentar sobre los diferentes orígenes del conocimiento para evaluarlo dentro de los distintos campos disciplinares.

- Criterio de evaluación 1: Identifica y describe las principales corrientes epistemológicas y sus enfoques en la construcción del conocimiento.

- Criterio de evaluación 2: Analiza comparativamente diferentes teorías del conocimiento en relación con su contexto histórico y disciplinar.

- Criterio de evaluación 3: Argumenta sobre la validez y límites del conocimiento en distintos paradigmas filosóficos.

RDA 2: Evaluar los supuestos de la investigación cualitativa a partir de la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje.

- Criterio de evaluación 1: Explica los principios fundamentales de la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje.

- Criterio de evaluación 2: Relaciona los métodos cualitativos con los fundamentos filosóficos de la interpretación y el significado.

- Criterio de evaluación 3: Evalúa críticamente investigaciones cualitativas desde un enfoque filosófico y epistemológico.

RDA 3: Crear las condiciones para el diálogo que atienda a la relación entre la filosofía y los diversos campos del conocimiento.

- Criterio de evaluación 1: Diseña estrategias de diálogo interdisciplinario que integren diversas perspectivas filosóficas.

- Criterio de evaluación 2: Propone espacios de interacción académica que fomenten el debate filosófico en torno a problemas del conocimiento.

- Criterio de evaluación 3: Reflexiona sobre el papel de la filosofía en la construcción y transformación del saber.

-

Índice

Resultados de aprendizajeClasesResultado de aprendizaje 1

Argumentar sobre los diferentes orígenes del conocimiento para evaluarlo dentro de los distintos campos disciplinares.

Resultado de aprendizaje 2

Evaluar los supuestos de la investigación cualitativa a partir de la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje.

Resultado de aprendizaje 3

Crear las condiciones para el diálogo que atienda a la relación entre la filosofía y los diversos campos del conocimiento.

Mostrar más-

-

Introducción

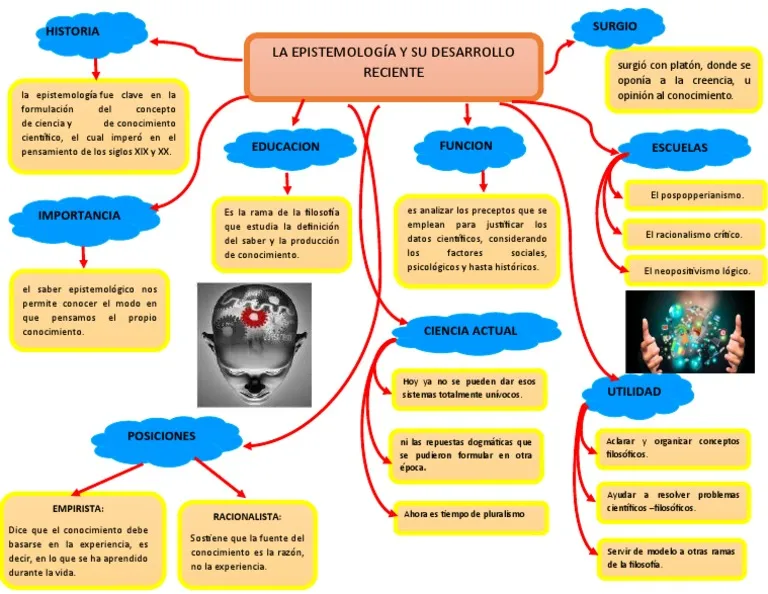

Bajo la perspectiva de la filosofía del conocimiento, también conocida como epistemología, se estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. Immanuel Kant es un autor fundamental en este ámbito, cuya obra, Crítica de la razón pura, publicada en 1781, ha tenido un impacto duradero en el desarrollo del pensamiento moderno. En esta obra, Kant busca establecer las condiciones que hacen posible el conocimiento humano, proponiendo una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Argumenta que, aunque todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no se limita a ella; es decir, la mente humana juega un papel activo en la organización y estructuración de la experiencia sensorial.

Figura 1: Prueba de Imagen En este sentido, Kant introduce el concepto de conocimiento "a priori" y "a posteriori" para distinguir entre conocimientos que son independientes de la experiencia (a priori) y aquellos que dependen de ella (a posteriori). Además, aborda las categorías del entendimiento, que son las estructuras mentales que permiten a las personas interpretar y dar sentido a la información que reciben del mundo. Según Kant, estas categorías son universales y necesarias para todos los seres humanos, lo que implica que, aunque nuestras percepciones puedan ser subjetivas, la forma en que las organizamos y entendemos es compartida por todos.

Aprende más

Para conocer más sobre Filosofía del Conocimiento, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

Continuando con la temática, Kant también revisa el papel de la razón y cuestiona su capacidad para proporcionar una verdad absoluta. Por lo que, en su famosa afirmación, "Pensar es juzgar", subraya la importancia de la capacidad crítica del ser humano para llegar a conclusiones válidas. Este enfoque ha sentado las bases para muchas corrientes posteriores en filosofía, estableciendo un marco que influiría no solo en la epistemología, sino en diversas disciplinas como la ciencia, la ética y la estética.

Así, la filosofía del conocimiento, a través de las ideas de Kant, nos invita a reflexionar sobre cómo adquirimos conocimiento, la validez de nuestras creencias y las implicaciones que esto tiene para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, en última instancia, su trabajo nos lleva a cuestionar no solo qué sabemos, sino también cómo sabemos lo que sabemos, un tema que sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre la epistemología.

-

1.1. Concepto de conocimiento

Figura 1: Prueba de Imagen El conocimiento se define comúnmente como la comprensión, la información y las habilidades adquiridas a través de la experiencia, la educación o la investigación. Se manifiesta en un conjunto de creencias, juicios y saberes que poseen los individuos, abarcando una variedad de tipos, entre los que se encuentran el conocimiento empírico, que se basa en la experiencia y la observación, y el conocimiento teórico, que se construye a partir de principios y conceptos abstractos. La distinción entre conocimiento a priori, que se obtiene sin recurrir a la experiencia, y conocimiento a posteriori, que surge de la experiencia, es crucial en la epistemología, pues nos ayuda a entender cómo se forman nuestras creencias y su validez.

El conocimiento no es estático; evoluciona a medida que se acumulan nuevas experiencias y se desarrollan nuevas teorías. Esto refleja la naturaleza dinámica de la interacción entre lo conocido y lo que está por descubrirse. Además, el conocimiento se nutre de la crítica y el cuestionamiento, elementos esenciales que permiten su validación y su crecimiento. La reflexión crítica no solo proporciona herramientas para evaluar la fiabilidad de las fuentes de información, sino también para cuestionar suposiciones y desafiar creencias establecidas. El conocimiento, por lo tanto, no es simplemente un compendio de hechos aislados, sino un proceso activo y continuo que involucra la integración de información, la formulación de juicios y la construcción de significados en contextos culturales y sociales específicos. Este enfoque dinámico subraya la interconexión entre el individuo y su entorno, destacando que el conocimiento es tanto un producto de capacidades cognitivas como un fenómeno social influenciado por la interacción con otros y por el contexto histórico en el que se desarrolla.

Figura 1: Prueba de Imagen Un autor que refuerza la comprensión del conocimiento desde un enfoque dinámico y relacional es Michael Polanyi, quien en su obra La tarea del científico (1962), argumenta que el conocimiento se construye a través de una combinación de experiencias personales y el contexto social. Polanyi introduce el concepto de "conocimiento tácito", que se refiere a las habilidades, ideas y experiencias que una persona posee, pero que no necesariamente pueden ser expresadas verbalmente; este tipo de conocimiento enfatiza que mucho de lo que sabemos es difícil de comunicar y se adquiere a través de la práctica y la interacción en contextos específicos.

La idea de que el conocimiento es, en gran medida, implícito y contextualiza nuestra comprensión de la realidad, resonando con el enfoque reflexivo que propone la epistemología contemporánea, por lo que, al defender que el entendimiento completo de un campo del saber no puede ser alcanzado únicamente a través de reglas explícitas o datos objetivos, Polanyi sugiere que la experiencia subjetiva y la interacción con otros son críticas para la formación del conocimiento. Así, su perspectiva complementa la noción de que el conocimiento es un proceso activo en constante evolución que se nutre no solo de la información acumulada, sino también de las relaciones que se establecen en el proceso de conocimiento.

Por lo tanto, el autor resalta que el conocimiento es una construcción colaborativa que se desarrolla en un contexto social y cultural, lo que refuerza la idea de que el conocimiento no es una simple colección de hechos, sino una red compleja de relaciones interpersonales y contextuales que influyen en cómo adquirimos, validamos y aplicamos lo que sabemos.

Figura 1: Prueba de Imagen En resumen, se concibe que el conocimiento puede ser entendido como una capacidad humana eminentemente contextual y relacional que busca dar sentido a la realidad, guiando nuestras acciones y decisiones y, al mismo tiempo, invitando a la reflexión y la crítica para su constante aggiornamento.

-

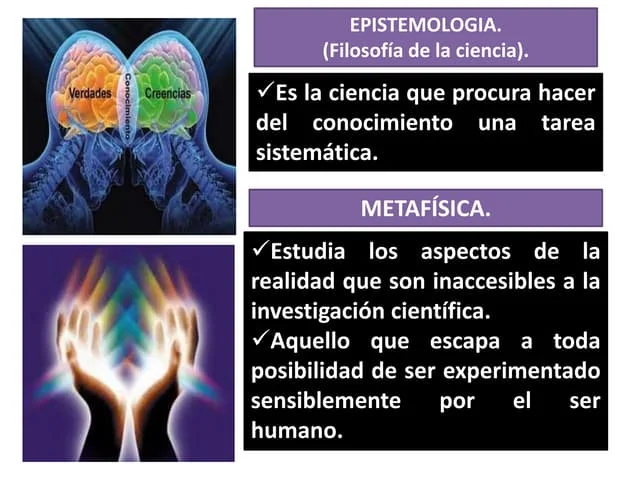

1.1.1. Epistemología y ontología

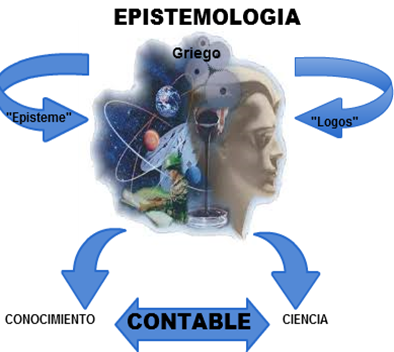

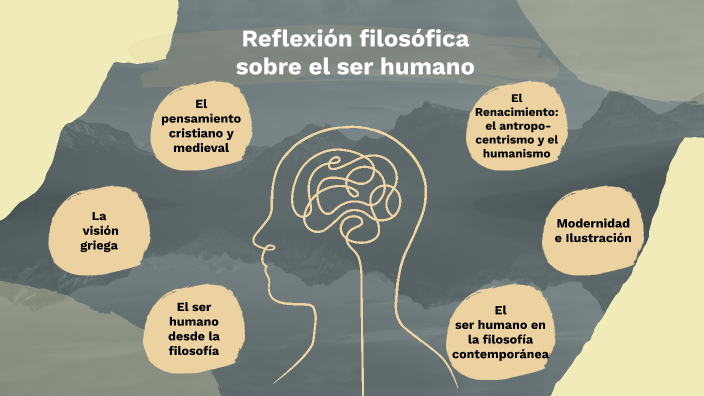

Figura 1: Ontologia Es importante entender que la epistemología y la ontología son dos ramas fundamentales de la filosofía que, aunque se interrelacionan, abordan cuestiones distintas sobre el conocimiento y la existencia, respectivamente. La epistemología se centra en el estudio del conocimiento: su naturaleza, origen, límites y validación. Busca responder preguntas como: ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo adquirimos conocimiento? ¿Qué podemos conocer? Por su parte, la ontología se ocupa del estudio del ser y la existencia, indagando en la naturaleza de la realidad y los diferentes tipos de entidades que existen.

Así, se pregunta: ¿Qué existe? ¿Cuáles son las propiedades del ser? Esta dualidad entre conocer y ser sirve como pilar para muchas discusiones filosóficas en la historia del pensamiento.

Un autor destacado en el ámbito de la epistemología es Immanuel Kant, quien en su obra Crítica de la razón pura (1781) establece la diferencia entre conocimiento a priori y a posteriori, delineando cómo nuestras estructuras mentales influyen en la forma en que percibimos el mundo. Kant sostiene que nuestras capacidades cognitivas determinan lo que podemos conocer, lo que implica que el conocimiento no es solo un reflejo de la realidad externa, sino también una construcción activa de la mente.

Figura 7 Por otro lado, la ontología ha sido profundamente influenciada por el trabajo de Martin Heidegger, quien en su obra Ser y tiempo (1927) reconfigura la noción de ser, alejándose de discusiones abstractas para centrarse en la experiencia existencial del ser humano. Heidegger plantea que el ser no es simplemente un conjunto de entidades, sino que está intrínsecamente ligado a la temporalidad y al contexto histórico. Esta perspectiva sugiere que comprender lo que significa "ser" requiere un examen profundo de nuestras experiencias y de nuestras interrelaciones en el mundo, enriqueciendo así la comprensión de la ontología como un campo que trasciende las meras definiciones.

Figura 8 En síntesis, tanto la epistemología como la ontología son disciplinas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y de la existencia. Mientras Kant enfatiza la relación cognitiva entre el sujeto y el objeto del conocimiento Heidegger reinterpreta el ser en un contexto de experiencia vivida y temporalidad. Ambas corrientes filosóficas ofrecen valiosos marcos que nos permiten explorar y entender las complejidades inherentes a nuestras percepciones del mundo y a nuestro lugar en él. Estas discusiones filosóficas siguen siendo imprescindibles a medida que nos enfrentamos a los retos contemporáneos en la búsqueda de verdad y sentido.

Aprende más

Para conocer más sobre Epistemología y Ontología, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

-

1.1.2. Métodos filosóficos de construcción del conocimiento.

Figura 9: Prueba de Imagen Cabe destacar, que la construcción del conocimiento es un proceso fundamental en la filosofía, donde los métodos que se emplean para llegar a la verdad juegan un papel crucial. Desde la antigüedad, los filósofos han reflexionado sobre cómo se debe abordar el conocimiento, estableciendo diferentes metodologías que proporcionan un marco para entender la realidad, entre estos métodos, la reflexión crítica y el análisis lógico son esenciales para desarrollar un entendimiento profundo y rigurosamente fundamentado.

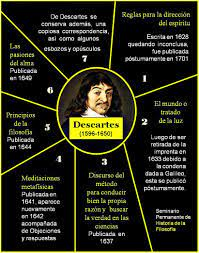

René Descartes, autor emblemático que aborda estos métodos en su obra Meditaciones metafísicas (1641), propone un método de duda sistemática como forma de llegar a la verdad. Este pensador sostiene que, para construir un conocimiento sólido, es necesario cuestionar todas las creencias previas y sujetarlas a un examen riguroso. Enfatizando su célebre dictum "Cogito, ergo sum" (Pienso, luego existo), resalta la importancia de la duda como herramienta inicial en la búsqueda del conocimiento, subrayando que este enfoque no solo establece una base para la epistemología moderna, sino que también señala la relevancia del sujeto pensante en la construcción del conocimiento, enfatizando que la certeza se origina en la conciencia del propio pensamiento.

Figura 10 Por otro lado, el filósofo Karl Popper, en su obra La lógica de la investigación científica (1934), introduce el método falsacionista como una alternativa al enfoque inductivo tradicional del conocimiento. Según Popper, el progreso científico no se logra a través de la acumulación de casos positivos, sino mediante la formulación de conjeturas que deben ser sometidas a prueba y potencialmente refutadas. Sin embargo, se enfoca en promover la idea de que el conocimiento avanza mediante la eliminación de errores, lo que permite que las teorías se fortalezcan a medida que se enfrentan a la crítica y la evidencia empírica. De esta manera, el autor destaca la importancia de la crítica y el escepticismo en la construcción del conocimiento, sugiriendo que el rigor científico es inherente a la capacidad de cuestionar nuestras propias afirmaciones.

>

>

Figura 11 Así, tanto Descartes como Popper ofrecen metodologías que invitan a la reflexión crítica en la construcción del conocimiento. Mientras que Descartes enfatiza la necesidad de la duda y la introspección en el proceso de conocimiento, Popper propone un marco en el que la ciencia avanza a través de la búsqueda activa de la falsedad, resaltando que estos enfoques filosóficos no solo enriquecen el diálogo sobre la epistemología, sino que también proporcionan herramientas esenciales para el análisis crítico en diversas disciplinas, subrayando que la búsqueda del conocimiento es un esfuerzo continuo que requiere cuestionamiento y reflexión constante.

-

-

-

Actividades

-

Hacer intentos: 1

-

-

-

Introducción

En esta perspectiva, el conocimiento humano ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia. Diversas disciplinas han intentado entender su origen, naturaleza y evolución. En tal sentido, las fuentes del conocimiento son los mecanismos o medios a través de los cuales adquirimos información y desarrollamos habilidades que nos permiten interpretar y actuar en el mundo. Asimismo, diversas obras han explorado la temática desde perspectivas filosóficas, psicológicas y educativas.

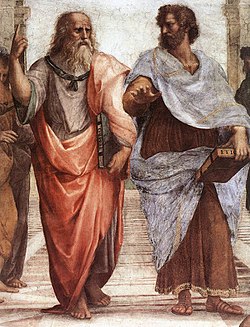

Figura 1 Uno de los autores más relevantes en este campo es el filósofo griego Platón, quien, en su obra Teeteto (circa 360 a.C.), debate sobre la naturaleza del conocimiento, proponiendo que este no es meramente una opinión, sino una creencia verdadera justificada. Para este autor, las fuentes del conocimiento pueden clasificarse en experiencias sensoriales y razonamientos intelectuales, enfatizando la superioridad de las ideas, que son el fundamento del verdadero saber. Este enfoque sugiere que el conocimiento proviene tanto de la percepción como de la reflexión crítica sobre esas percepciones.

Figura 2 Por otro lado, en tiempos más recientes, el filósofo y educador John Dewey, en su libro Cómo pensamos (1933), aporta una visión pragmática sobre cómo se adquiere el conocimiento. Dewey argumenta que la experiencia es una fuente esencial del conocimiento, ya que es a través de la interacción con el entorno que los individuos desarrollan habilidades de pensamiento crítico. Para él, la educación debe basarse en la actividad práctica, donde las experiencias directas permiten la construcción del conocimiento de manera activa y contextualizada.

Figura 3 Cabe destacar que, para ambos autores, desde sus distintos contextos y épocas, se subraya la importancia de las experiencias en la adquisición del conocimiento, aunque desde enfoques diferentes. Platón se enfoca más en la relación entre el pensamiento y la realidad de las ideas, mientras que Dewey resalta la función práctica de la experiencia en el aprendizaje. Esta rica tradición de pensamiento acerca de las fuentes del conocimiento nos invita a reflexionar sobre nuestros propios métodos de aprendizaje y cómo estos pueden evolucionar en un mundo en constante cambio.

Aprende más

Para conocer más sobre Fuentes del conocimiento, puedes ver el siguiente video ¡Accede aquí!

-

1.1. Razón, experiencia y tradición.

Por consiguiente, la búsqueda del conocimiento humano ha sido un tema central en la filosofía a lo largo de los siglos. En este ámbito, tres elementos han destacado como fuentes cruciales para entender cómo adquirimos saber: la razón, la experiencia y la tradición. Teniendo en cuenta que entre los pensadores que han reflexionado profundamente sobre estos conceptos se encuentran Immanuel Kant y John Dewey, cuyas obras ofrecen perspectivas diferentes pero complementarias sobre cómo se construye el conocimiento.

Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la era moderna, presenta una intersección interesante entre la razón y la experiencia en su obra Crítica de la razón pura, publicada en 1781.

Figura 1: Prueba de Imagen Este autor sostiene que el conocimiento no proviene únicamente de la experiencia sensorial, como afirmaban los empiristas, ni es completamente producto de la razón, como sostenían los racionalistas. Su enfoque se basa en lo que él llama "dualismo metodológico", donde ambas dimensiones son esenciales. La razón estructura nuestra experiencia, permitiéndonos entender el mundo más allá de lo que los sentidos pueden captar. Kant introduce el concepto de "categorías del entendimiento", que son principios innatos que organizan nuestras percepciones. Esto significa que la razón tiene un papel fundamental en cómo interpretamos las experiencias y, al mismo tiempo, nuestras experiencias informan y refinan nuestras capacidades racionales.

Figura 5 La obra de Kant aporta un marco que trasciende la dicotomía entre racionalismo y empirismo, estableciendo que la razón y la experiencia son interdependientes en la construcción del conocimiento. Esto abre la puerta a la importancia de la tradición, ya que las creencias y conceptos heredados influyen en cómo interpretamos nuestras experiencias. Sin embargo, la tradición, en este sentido, puede ser vista como un conjunto de ideas que, mediadas por la razón, son evaluadas y reinterpretadas a lo largo del tiempo, permitiendo una continuidad en la búsqueda del conocimiento.

Por su parte, John Dewey, un destacado filósofo y educador del siglo XX, ofrece una visión más pragmática en su obra Experiencia y naturaleza, publicada en 1925. Él enfatiza la idea de que la experiencia es el punto de partida del conocimiento. Para él, el aprendizaje no es un proceso meramente pasivo donde se depositan ideas, sino una actividad activa donde la experiencia juega un papel central. Este autor argumenta que conocer implica participar en la experiencia y resolver problemas prácticos que se presentan en la vida diaria. Propone que el aprendizaje se da a través de la interacción con el entorno, donde la razón actúa como un instrumento crítico que nos ayuda a reflexionar y tomar decisiones informadas basadas en lo experimentado.

Sin embargo, Dewey también conecta la experiencia con la tradición, pero desde un enfoque diferente al de Kant. Para Dewey, la tradición no es un conjunto estático de ideas, sino un proceso dinámico que se transforma continuamente a medida que las nuevas experiencias son incorporadas. Esto significa que las tradiciones pueden ser reevaluadas y modificadas, lo que permite que el conocimiento evolucione en un contexto social y cultural. Destaca que la razón, en esta perspectiva, se convierte en una herramienta fundamental para cuestionar y adaptar las tradiciones a las demandas del presente, promoviendo así un aprendizaje activo y contextualizado.

Figura 6 Ambos filósofos, Kant y Dewey, resaltan la importancia de la razón y la experiencia, aunque con enfoques distintos. Kant establece una relación estructurada entre ambas, donde la razón organiza la experiencia, mientras que Dewey pone énfasis en la experiencia como fuente primaria del conocimiento y propone un modelo más flexible y evolutivo respecto a la tradición. En concordancia, la razón, para ambos autores, se convierte en un mediador que permite la interpretación y la adaptación de la experiencia y la tradición, contribuyendo así a nuestra comprensión del mundo.

En concepción, al considerar la relación entre la razón, la experiencia y la tradición a través de las contribuciones de Kant y Dewey, podemos observar cómo estos conceptos se entrelazan en la construcción del conocimiento. La razón no solo organiza y da sentido a nuestras experiencias, sino que también permite cuestionar y adaptar las tradiciones que heredamos. Por su parte, la experiencia nos ofrece el contexto y la práctica necesarios para aplicar esas tradiciones y razonamientos a la vida real. Esto trae como consecuencia que esta triada se convierta en un fundamento esencial a lo largo de la historia del pensamiento humano, influyendo en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la educación y más allá. Al integrarlos, podemos desarrollar un entendimiento más holístico y crítico del conocimiento, que es relevante en un mundo en constante transformación.

-

1.1.1. Relación entre conocimiento y percepción.

Figura 7 Es importante notar que la relación entre conocimiento y percepción ha sido objeto de un extenso análisis en la filosofía, abordando cómo nuestros sentidos y experiencias influyen en nuestra comprensión del mundo. Esta temática ha sido explorada por diversos pensadores, entre ellos Aristóteles y Maurice Merleau-Ponty, quienes, a través de sus respectivas obras, han proporcionado un marco significativo para comprender la interconexión entre estos dos conceptos.

Aristóteles, en su obra De Anima (también conocida como Sobre el alma), escrita hacia el año 350 a.C., plantea que la percepción es una de las fuentes primarias del conocimiento humano. Para este autor, la percepción se deriva de la interacción de los sentidos con el mundo físico, donde propone que los sentidos son capaces de captar las características de los objetos y, de esta manera, constituyen la base del conocimiento empírico. Sin embargo, su enfoque no consiste simplemente en recibir datos sensoriales, sino que a través de la percepción se produce un proceso cognitivo que permite al ser humano entender y categorizar su entorno. Además, establece que el conocimiento comienza con la percepción de los objetos, lo que a su vez conduce a la formación de conceptos universales. Así, la percepción se convierte en el punto de partida para el pensamiento racional, donde la experiencia sensorial se transforma en entendimiento y conocimiento.

Aprende más

Para conocer más sobre Conocimiento y Percepción, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

Figura 8 Por otro lado, Maurice Merleau-Ponty, un filósofo contemporáneo del siglo XX, ofrece una perspectiva fenomenológica en su obra Fenomenología de la percepción (1945). Merleau-Ponty desafía las nociones dualistas que separan el cuerpo y la mente, y enfatiza la importancia de la percepción corporal en la constitución del conocimiento.

Para él, la percepción no es simplemente una recepción pasiva de datos sensoriales; es un acto activo de participación del cuerpo en el mundo. En este sentido, sostiene que el cuerpo es el medio a través del cual el ser humano se relaciona con el mundo y que, por lo tanto, nuestras experiencias perceptivas son intrínsecamente corporales y situadas. Merleau-Ponty argumenta que el conocimiento emerge a partir de esta experiencia vivida; en ella, la percepción está impregnada de significado y contexto. Al considerar la percepción como un fenómeno encarnado, Merleau-Ponty ofrece un enfoque que resalta la interdependencia entre el sujeto y el mundo; muestra cómo nuestra comprensión se desarrolla a través de una interacción continua con lo que nos rodea.

Ambos autores, aunque pertenecen a contextos temporales y filosóficos muy distintos, subrayan la relevancia de la percepción en el proceso de adquisición del conocimiento. Sin embargo, Aristóteles establece la base de la percepción como el inicio del conocimiento empírico, sugiriendo un enfoque más racionalista; en este, la razón organiza la experiencia sensorial. En contraposición, Merleau-Ponty propone una visión más integrada y dinámica, donde la percepción es esencialmente corporal y contextualmente informada. Resalta la idea de que el conocimiento no puede separarse de nuestra experiencia vivida en el mundo. Lo que indica que esta interacción entre conocimiento y percepción, que ambos autores investigan, sigue siendo crucial en debates contemporáneos en filosofía, psicología y ciencias cognitivas; ofrece un marco comprensivo para entender cómo adquirimos y construimos nuestro entendimiento del mundo.

Aprende más

Para conocer más sobre El Conocimiento es la opinion cierta , puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

Aprende más

Para conocer más sobre PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

-

1.1.2. Análisis de textos epistemológicos.

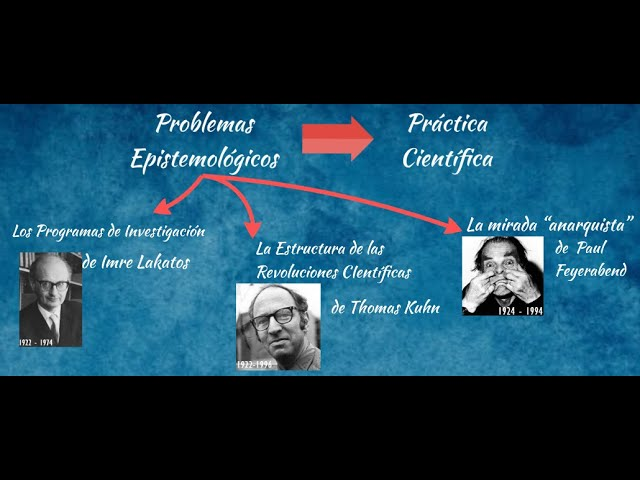

Es importante destacar que el análisis de textos epistemológicos implica una exploración crítica de las teorías del conocimiento; se centra en cómo adquirimos, validamos y fundamentamos el saber. Entre los filósofos más representativos en el estudio de la epistemología contemporánea se encuentran Karl Popper y Thomas Kuhn, quienes, a través de sus respectivas obras, ofrecen perspectivas distintas pero complementarias sobre la evolución y la estructura del conocimiento científico.

Figura 10 Es de destacar que Karl Popper es conocido principalmente por su obra La lógica de la investigación científica (1934), donde propone el criterio de falsabilidad como un principio central para distinguir entre teorías científicas y no científicas. Se enfoca en una hipótesis formulada de tal manera que pueda ser puesta a prueba y, en principio, refutada mediante la observación o la experiencia. De esta manera, indica que el progreso del conocimiento científico se produce a través de un proceso de conjeturas y refutaciones. Basado en ello, Popper desafía la idea de que la ciencia avanza acumulando verdades irrefutables; más bien, sostiene que el conocimiento se desarrolla al desechar teorías que no pueden sobrevivir a pruebas empíricas rigurosas. Resalta la naturaleza provisional y dinámica del conocimiento científico; invita a un análisis crítico de las afirmaciones científicas y de los textos que las sustentan.

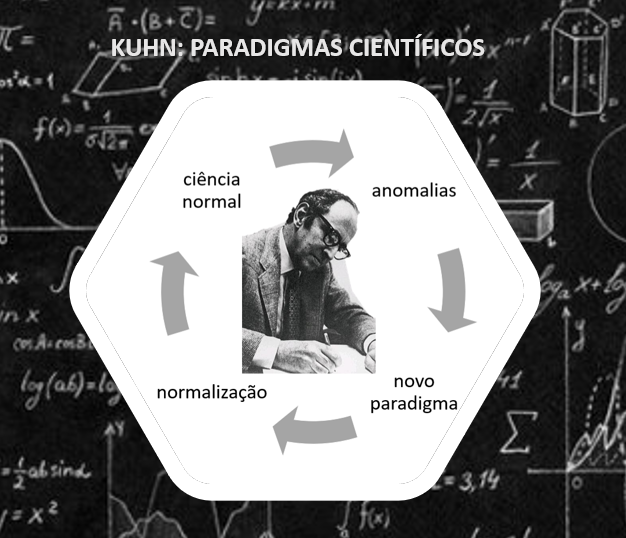

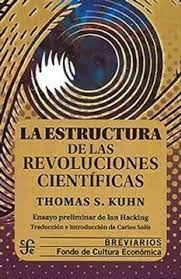

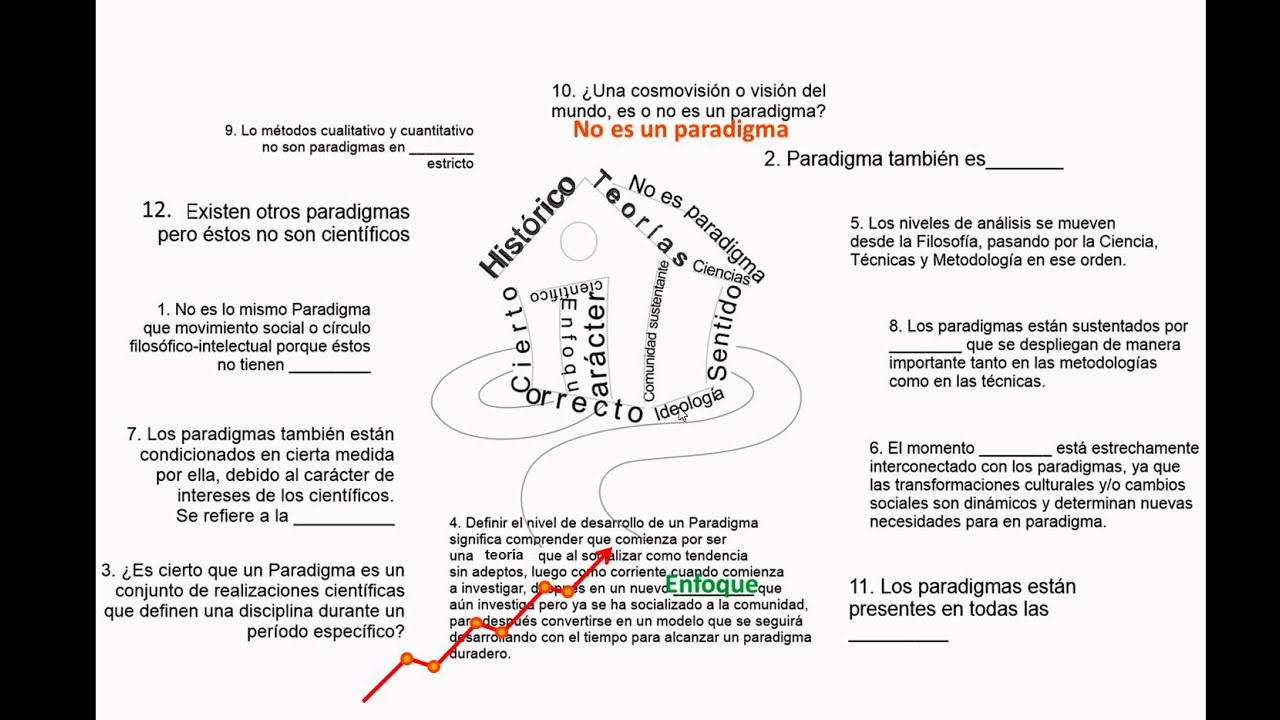

Figura 10 Según Thomas Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas (1962), introduce el concepto de "paradigma" como un modelo que guía la investigación científica dentro de una comunidad. Argumenta que el progreso científico no es lineal; avanza a través de períodos de normalidad, en los cuales los científicos trabajan dentro de un paradigma establecido, y períodos de revolución, donde se producen cambios fundamentales en la forma en que se entiende la ciencia. Asimismo, los textos epistemológicos deben ser analizados no solo por su contenido; también por el contexto histórico y social en el que se producen. Sugiere que el conocimiento es influenciado por factores extralógicos; como la cultura y las condiciones sociales. Esto implica que el análisis de textos debe considerar la dinámica de las comunidades científicas y las crisis que pueden llevar a nuevos paradigmas.

Continuando en este mismo contexto, la relación entre las posturas de Popper y Kuhn ofrece una rica área de reflexión dentro del análisis de textos epistemológicos. Mientras Popper enfatiza la importancia de la falsabilidad y el método científico como medios para validar el conocimiento; Kuhn propone que la ciencia es un proceso social y contextual. Evidencia que los cambios en el conocimiento no son solo el resultado de la refutación de teorías; también dependen de la aceptación y el rechazo de paradigmas por parte de la comunidad científica. Es de destacar que ambas perspectivas invitan a un enfoque crítico en el análisis de los textos; sugieren que no solo es fundamental evaluar la lógica y la coherencia interna de las teorías; también comprender el entorno en el que emergen y se desarrollan.

Figura 11 En resumen, el análisis de textos epistemológicos a través de los enfoques de Popper y Kuhn proporciona un marco integral que articula tanto la lógica del conocimiento científico como las dinámicas sociales que lo moldean. Al considerar las tensiones entre la falsabilidad y los paradigmas, los investigadores y estudiosos pueden desarrollar una comprensión más profunda de la evolución del conocimiento y de su naturaleza multifacética. Este análisis crítico es esencial para navegar en el complejo paisaje del saber contemporáneo, donde las teorías y paradigmas continúan desafiándose y evolucionando en un mundo en constante cambio.

Figura 12 -

-

-

Actividades

-

Hacer intentos: 1

-

-

-

Introducción

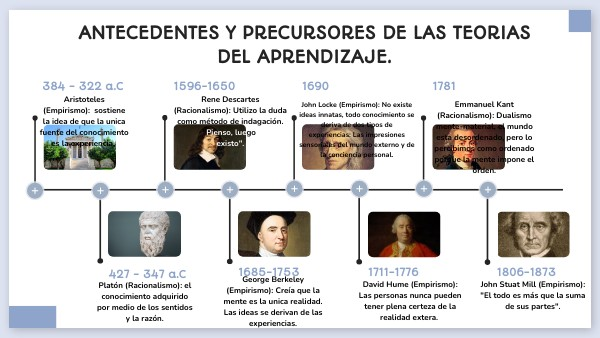

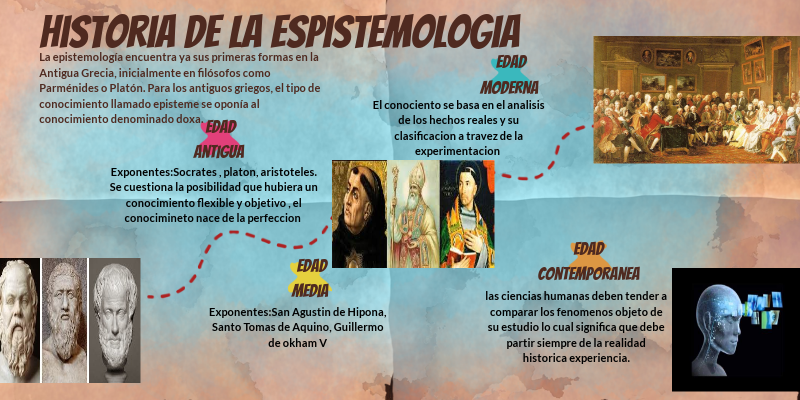

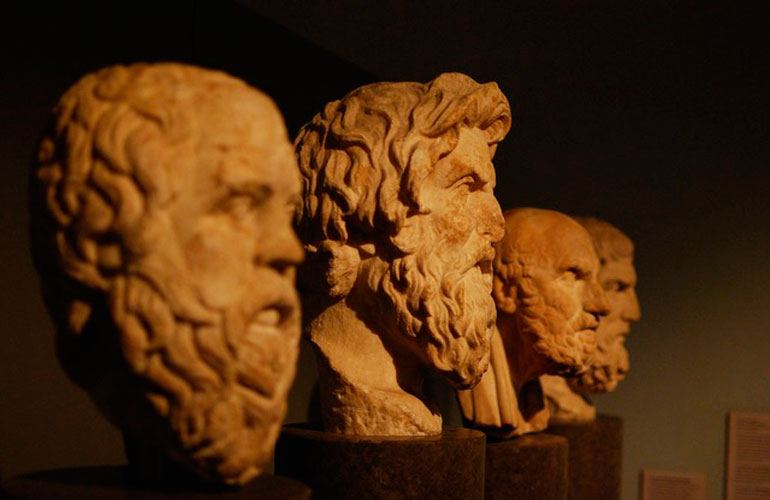

Al hacer referencia al estudio de los orígenes del conocimiento y las corrientes epistemológicas, es fundamental comprender cómo los seres humanos han llegado a adquirir, estructurar y validar saberes a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, filósofos como Platón y Aristóteles plantearon preguntas esenciales sobre la naturaleza del conocimiento, su relación con la realidad y las formas de acceder a él. En tal sentido, estas concepciones iniciales sentaron las bases para el desarrollo de diversas corrientes epistemológicas que, a través de los siglos, han influido en la manera en que se entienden la ciencia, la filosofía y la educación. Por consiguiente, desde el racionalismo hasta el empirismo y el constructivismo, cada corriente ofrece una perspectiva única sobre cómo se puede generar y justificar el conocimiento, reflejando la complejidad y la evolución del pensamiento humano.

Figura 1: Prueba de Imagen Aprende más

Para conocer más sobre conceptos y corrientes epistemológicas, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

El tema aborda un resumen principales conceptos y corrientes epistemológicas y su aporte a las Ciencias Sociales.

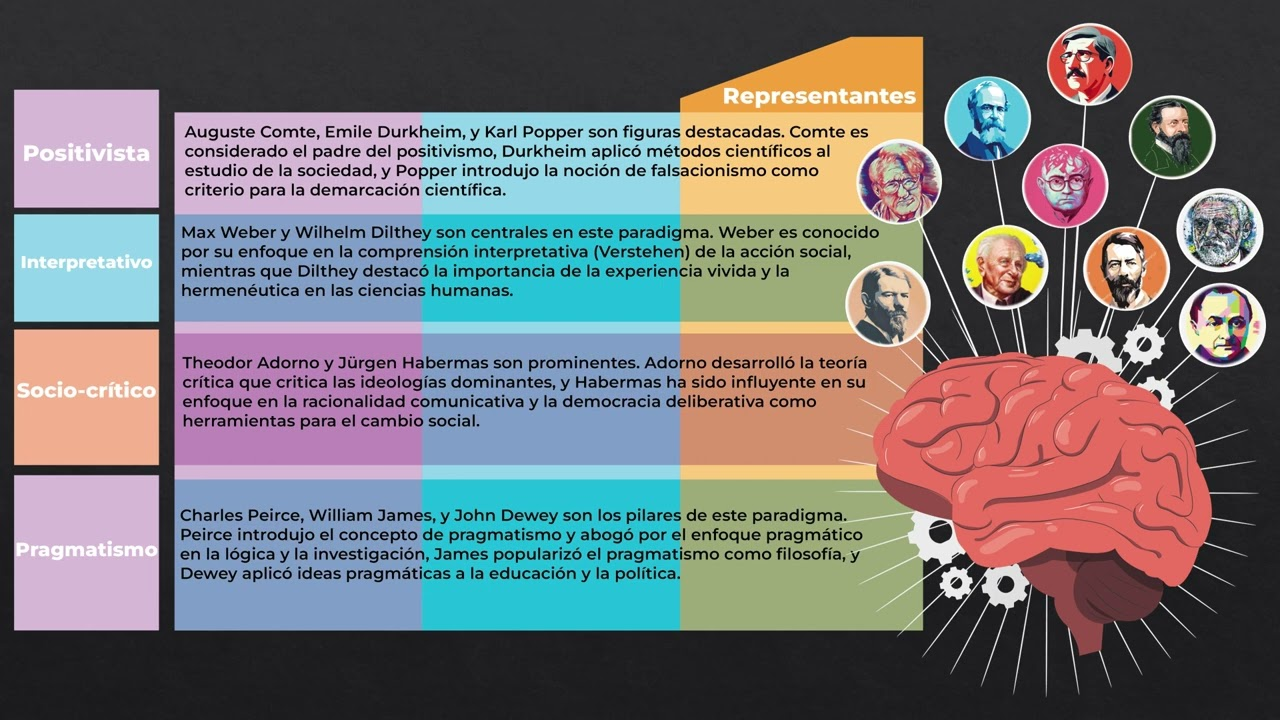

Figura 2 Por ejemplo, el positivismo, que busca validar el conocimiento a través de la observación y la comprobación experimental, contrasta con el idealismo, que enfatiza la dimensión mental y subjetiva de la experiencia. Es por ello que, en el contexto actual, la interdisciplinariedad y los avances en las ciencias cognitivas plantean nuevos desafíos y oportunidades para comprender el conocimiento humano. Esto invita a una reflexión crítica sobre los límites y las posibilidades de nuestras teorías epistemológicas. Además, cabe destacar que el análisis de los orígenes del conocimiento y las corrientes epistemológicas no solo es un ejercicio académico, sino también una exploración profunda de lo que significa conocer y entender el mundo que nos rodea.

-

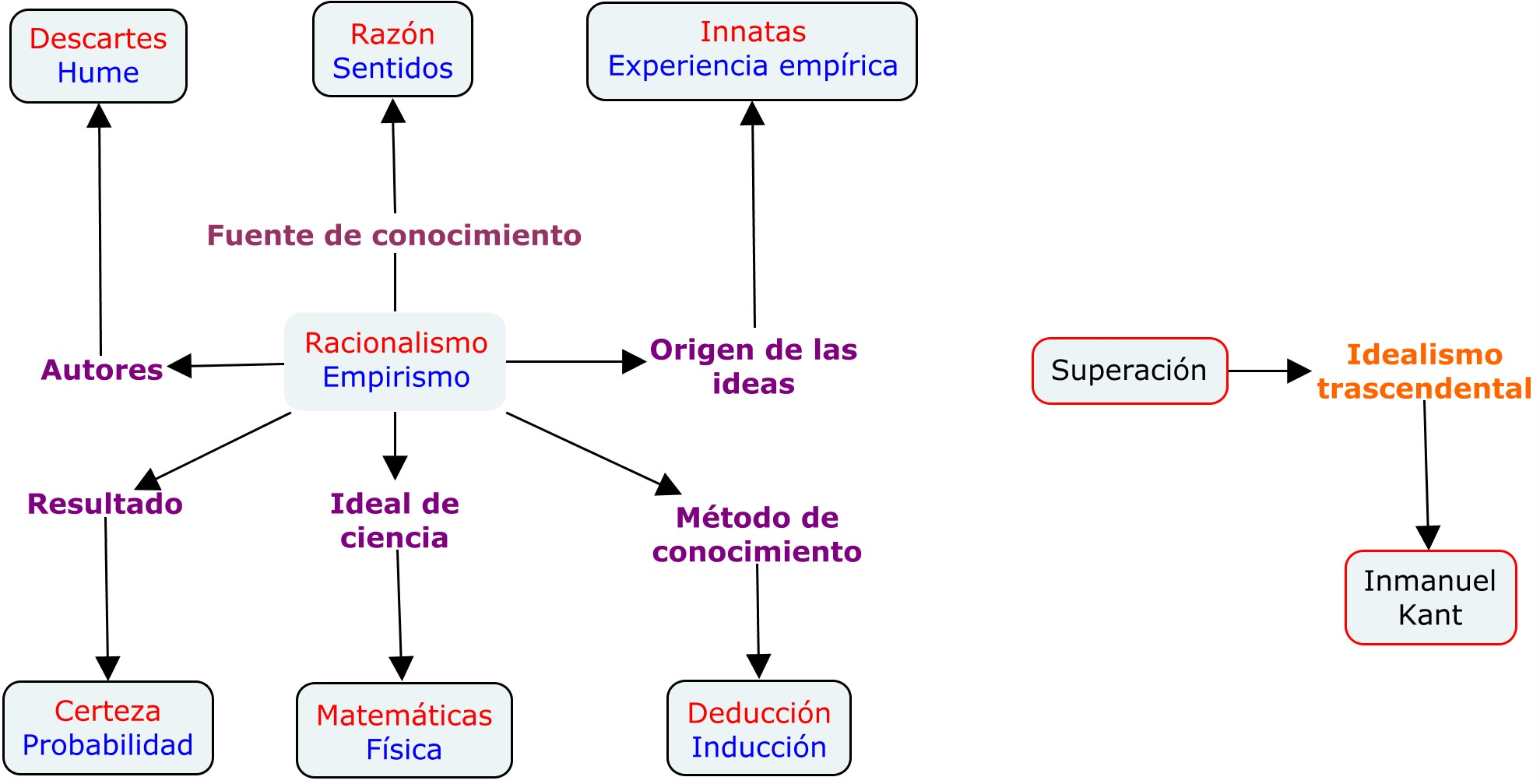

1.1. Racionalismo, empirismo y constructivismo

Figura 3 Bajo esta temática de la relación entre racionalismo, empirismoy constructivismo ha sido objeto de estudio y debate en la filosofía y la epistemología desde tiempos antiguos. El racionalismo, defendido por filósofos como René Descartes en su obra Meditaciones metafísicas (1641), sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento y que existen verdades innatas que pueden ser descubiertas a través del pensamiento crítico. En contraste, el empirismo, representado por autores como John Locke en Ensayo sobre el entendimiento humano (1690) y David Hume en Tratado de la naturaleza humana (1739), argumenta que el conocimiento se origina a partir de la experiencia sensorial y la observación, destacando la importancia del mundo empírico en la formación del saber. Así, esta dicotomía entre el pensamiento racional y la experiencia sensorial ha marcado el desarrollo del conocimiento, influyendo en diversas disciplinas y corrientes de pensamiento a lo largo de los siglos.

Figura 4 Por otro lado, el constructivismo emerge en el siglo XX como una propuesta que integra elementos tanto del racionalismo como del empirismo. Autores como Jean Piaget, en su obra La construcción de lo real en el niño (1954), y Lev Vygotsky, con su enfoque en la interacción social en Pensamiento y lenguaje (1934), proponen que el conocimiento no se adquiere pasivamente, sino que se construye activamente a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Este enfoque reconoce la subjetividad y el contexto social en el proceso de aprendizaje, sugiriendo que el conocimiento es un producto socialmente construido. Por lo tanto, el análisis de estas tres corrientes ofrece una rica perspectiva sobre cómo se ha entendido y se puede comprender el conocimiento, destacando la complejidad del proceso de aprendizaje humano.

-

1.1.1. Epistemología clásica y contemporánea

Es importante saber que la epistemología, entendida como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, ha evolucionado significativamente desde sus inicios, dando lugar a enfoques tanto clásicos como contemporáneos. En la epistemología clásica, filósofos como Platón, en su obra Teeteto (circa 360 a. C.), y Aristóteles, con su Metafísica (circa 350 a. C.), sentaron las bases para el tratamiento de cuestiones epistemológicas, tales como la naturaleza del conocimiento y su relación con la verdad. Por ejemplo, Platón, a través de su alegoría de la caverna, explora la noción de conocimiento como una forma de iluminación intelectual, mientras que Aristóteles define el conocimiento como un pensamiento verdadero justificado. Estas primeras formulaciones han servido como referencia fundamental para el desarrollo posterior de la epistemología, estableciendo las preguntas y desafíos que aún persisten en el ámbito del pensamiento filosófico.

Es importante saber que la epistemología, entendida como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, ha evolucionado significativamente desde sus inicios, dando lugar a enfoques tanto clásicos como contemporáneos. En la epistemología clásica, filósofos como Platón, en su obra Teeteto (circa 360 a. C.), y Aristóteles, con su Metafísica (circa 350 a. C.), sentaron las bases para el tratamiento de cuestiones epistemológicas, tales como la naturaleza del conocimiento y su relación con la verdad. Por ejemplo, Platón, a través de su alegoría de la caverna, explora la noción de conocimiento como una forma de iluminación intelectual, mientras que Aristóteles define el conocimiento como un pensamiento verdadero justificado. Estas primeras formulaciones han servido como referencia fundamental para el desarrollo posterior de la epistemología, estableciendo las preguntas y desafíos que aún persisten en el ámbito del pensamiento filosófico.En contraste, la epistemología contemporánea ha visto un auge en la diversificación de enfoques que abordan la naturaleza del conocimiento desde diversas perspectivas, incluyendo la crítica y el enfoqué feminista. Autores como Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas (1962) y Paul Feyerabend en Contra el método (1975) cuestionan las nociones tradicionales de progreso y objetividad científica, proponiendo que el conocimiento está situado en contextos históricos y sociales específicos. Kuhn, por ejemplo, introduce el concepto de "paradigma" para explicar cómo las teorías científicas cambian y son influenciadas por factores socioculturales, mientras que Feyerabend aboga por un pluralismo epistemológico que desafía la idea de un único método científico. Consecuentemente, estas contribuciones contemporáneas no solo enriquecen la conversación epistemológica, sino que también invitan a una reflexión crítica sobre la validez y la construcción del conocimiento en un mundo cada vez más complejo y diverso.

-

1.1.2. Filosofía de la ciencia.

Figura 6 La filosofía de la ciencia se ocupa del análisis crítico y reflexivo de los fundamentos, métodos y supuestos subyacentes a la práctica científica. Desde sus inicios, ha buscado entender cómo se genera el conocimiento científico, cómo se valida y cuál es su relación con la verdad y la realidad. Uno de los textos fundamentales en esta disciplina es La lógica de la investigación científica (1934) de Karl Popper, en el cual se sienta la base del falsacionismo como un criterio para demarcar lo que es ciencia de lo que no lo es. Popper argumenta que las teorías científicas deben ser falsables, es decir, deben ser susceptibles de ser comprobadas y potencialmente refutadas por la evidencia empírica. Esto contrasta con enfoques anteriores que valoraban la verificación de teorías como el estándar. Por ello, esta perspectiva ha influido profundamente en cómo se entiende la demarcación entre ciencia y no ciencia, abriendo un debate que persiste en la actualidad.

Aprende más

Para conocer más sobre La filosofía de la Ciencia, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

El tema aborda los orígenes de la filosofía de la ciencia. El Círculo de Viena. Primera parte.

Figura 7 Otro autor significativo en la filosofía de la ciencia es Thomas Kuhn, cuya obra La estructura de las revoluciones científicas (1962) plantea una crítica innovadora al modelo progresivo del conocimiento científico. Kuhn introduce la idea de que la ciencia avanza a través de "paradigmas", que son marcos conceptuales que guían la investigación científica en un período determinado. Según Kuhn, la ciencia no opera de manera lineal, sino que experimenta rupturas en las que un paradigma es reemplazado por otro, a menudo tras períodos de crisis en los que los datos acumulados no pueden ser explicados por el paradigma vigente. Esta visión desafiadora ha conducido a una reevaluación de cómo se entiende la evolución de la ciencia y ha tenido un impacto duradero en el estudio de la filosofía y la sociología de la ciencia, iluminando la complejidad y la naturaleza dinámica del conocimiento científico.

-

-

-

Actividades

-

Hacer intentos: 1

-

-

-

Introducción

Los paradigmas epistemológicos juegan un papel crucial en la manera en que entendemos y construimos el conocimiento científico y filosófico. Thomas Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas (1962), introdujo el concepto de paradigma para describir los marcos teóricos y metodológicos que guían la investigación en períodos específicos de la historia de la ciencia. Según Kuhn, un paradigma define no solo las teorías aceptadas, sino también las prácticas y los métodos de investigación que son válidos dentro de una comunidad científica. Esta idea transformó la percepción de cómo evoluciona la ciencia, sugiriendo que no sigue un camino lineal de acumulación de conocimientos, sino que se caracteriza por crisis y cambios radicales en los paradigmas ; esto puede resultar en revoluciones científicas.

Figura 1 Sin embargo, la noción de paradigma también ha sido ampliamente discutida por otros filósofos y sociólogos de la ciencia, como Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Lakatos, en su obra La metodología de los programas de investigación (1970), argumenta que las teorías científicas deben ser evaluadas dentro del contexto de programas de investigación más amplios, donde cada programa puede albergar múltiples teorías y métodos. Por otro lado, Feyerabend, en Contra el método (1975), critica la idea de que exista un único método científico, sosteniendo que la pluralidad de enfoques y la creatividad son fundamentales para el avance del conocimiento. Estos debates sobre paradigmas y métodos han enriquecido la filosofía de la ciencia al resaltar la importancia de considerar los contextos sociales y culturales en los que se desarrolla el conocimiento.

Figura 2 Es importante señalar que, en el ámbito contemporáneo, la discusión sobre paradigmas epistemológicosha cobrado nueva relevancia frente a los desafíos globales y éticos que enfrenta la ciencia. La epistemologíafeminista, representada por autoras como Sandra Harding en El saber de las mujeres (1991), aboga por la inclusión de diversas perspectivas en la producción del conocimiento, cuestionando los paradigmas tradicionales que han predominado en la ciencia. Esto refleja un movimiento hacia un enfoque más inclusivo y pluralista que reconoce las múltiples formas de conocimiento y su validez en el contexto de la diversidad. Así, los paradigmas epistemológicos no son estáticos, sino que evolucionan y se adaptan a nuevas realidades y demandas sociales, lo que subraya la necesidad de un diálogo continuo entre diferentes corrientes de pensamiento en la búsqueda de un conocimiento más integrado y global.

-

1.1. Puntos de intersección con los ejes Positivismo, hermenéutica y fenomenología.

Hans-Georg Gadamer, en Verdad y Método (1960), explora el diálogo entre el positivismo y la hermenéutica, criticando la idea del conocimiento objetivo y universal que propone el positivismo. Gadamer argumenta que la comprensión y la interpretación son inherentes al ser humano y que, por tanto, el saber no puede divorciarse del contexto histórico y cultural. Afirma que el positivismo ignora la importancia de la interpretación en las ciencias humanas, sugiriendo que el entendimiento humano es un proceso de fusión de horizontes donde la subjetividad juega un rol crucial. Gadamer establece un terreno común donde la experiencia interpretativa puede complementarse con métodos más estructurados, creando un diálogo entre estos dos paradigmas.

Figura 1: Prueba de Imagen Maurice Merleau-Ponty (1945) en Fenomenología de la percepción establece un importante nexo entre la hermenéutica y la fenomenología al enfatizar la corporeidad como medio primordial de experiencia. Merleau-Ponty sostiene que nuestra percepción no es simplemente el resultado de interpretaciones mentales, sino que se basa en nuestra existencia corporal en el mundo. Al hacerlo, desafía las divisiones entre la objetividad del conocimiento positivista y la subjetividad de la interpretación hermenéutica. El autor argumenta que el cuerpo es el punto de partida para la interpretación, mostrando cómo nuestras experiencias corporales modelan nuestra comprensión del mundo. Este enfoque fenomenológico en la hermenéutica proporciona un marco más integrador para entender cómo se forman nuestros significados.

Figura 4 Alfred Schutz, en El fenómeno de la vida cotidiana (1932), examina la interrelación entre el positivismo y la fenomenología, proponiendo que ambos enfoques pueden coexistir para ofrecer una comprensión más completa de la realidad social. Mientras el positivismo busca establecer leyes generales a partir de datos observables, Schutz defiende que la experiencia subjetiva de los individuos en su vida cotidiana es esencial para entender la construcción social de la realidad. Esto implica que, aunque los métodos cuantitativos del positivismo sean valiosos, no son suficientes para captar la riqueza de las significaciones que las personas otorgan a sus experiencias. Schutz plantea que la fenomenología ofrece herramientas para explorar el sentido de la experiencia vivida, proporcionando un complemento necesario al análisis positivista en las ciencias sociales.

Aprende más

Para conocer más sobre El fenómeno de la vida cotidiana, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

En el contexto se vislumbra cómo el positivismo, la hermenéutica y la fenomenología pueden interactuar y enriquecerse mutuamente, ofreciendo un horizonte más amplio para la investigación y la comprensión del mundo social y humano.

-

1.1.1. Relativismo y realismo filosófico

Fundamentado en el autor Gilbert Harman (1927), Morality and Personal Identity aborda el relativismo moral, postulando que las verdades morales no son absolutas, sino que dependen del contexto cultural y de las perspectivas individuales. Para Harman, las diferentes sociedades pueden tener códigos morales de frecuencia (opuesta), lo que sugiere que no existen principios morales universales aplicables a todos los humanos en todas las circunstancias. Esta visión relativista desafía la noción de un criterio objetivo para juzgar las acciones y las normas, invitando a un análisis más profundo de cómo los factores socioculturales influyen en nuestras creencias éticas. Su trabajo expande el debate sobre el relativismo al examinar cómo la identidad personal en el contexto cultural afecta nuestras percepciones morales .

Aprende más

Para conocer más sobre realismo filosófico, puedes ver el siguiente video ¡Accede aquí!

Figura 5 Bajo el mismo contexto, en La lógica de la investigación científica, Karl Popper (1934) defiende una forma de realismo científico, argumentando que la ciencia busca describir la realidad objetiva y que se puede, a través del método científico, llegar a verdades sobre el mundo. A diferencia del relativismo, que sugiere que el conocimiento es dependiente del marco interpretativo, Popper sostiene que las teorías científicas deben ser falsables y, al hacerlo, establece un criterio para distinguir la ciencia de la no ciencia. Su enfoque realista sugiere que, a pesar de que los paradigmas científicos puedan cambiar, hay una realidad objetiva que existe independientemente de nuestras creencias. Este trabajo establece un contraste directo con el relativismo al afirmar la capacidad de la ciencia para alcanzar un conocimiento verdadero a través de la crítica y el experimento.

Thomas Kuhn (1962), en La estructura de las revoluciones científicas, introduce el concepto de "paradigmas" y pone de relieve cómo las distintas comunidades científicas pueden tener visiones radicalmente diferentes de la realidad, dependiendo del paradigma que adopten. Kuhn sugiere que el conocimiento científico es, en gran medida, relativo a estos paradigmas específicos que guían la investigación y la interpretación de los datos. Este enfoque relativista cuestiona la idea de que el progreso científico es lineal y acumulativo, proponiendo que las revoluciones científicas implican cambios profundos en la forma en que los científicos ven el mundo. Esta obra ha sido fundamental para entender el relativismo en la ciencia, proponiendo que el conocimiento no es solo una representación de la realidad, sino una construcción influenciada por contextos históricos y culturales.

Hilary Putnam, (1981) en Reason, Truth, and History, desarrolla una defensa del realismo metafísico en la que critica tanto el relativismo como las posiciones antirrealistas que sostienen que no hay una verdad objetiva accesible. Putnam argumenta que, aunque nuestras percepciones y teorías pueden ser influenciadas por múltiples factores, eso no significa que debamos concluir que la realidad misma es relativa. Propone que el realismo debe reconocer el papel de la interpretación, pero al mismo tiempo navegar hacia la afirmación de que existen hechos y verdades que son independientes de nuestras creencias y contextos. Este enfoque busca unir los méritos de un realismo que reconoce la complejidad de la realidad con una crítica a las visiones extremas que caen en el relativismo, ofreciendo así una sostenibilidad epistemológica en la filosofía contemporánea.

Figura 6 Por consiguiente, estos temas ofrecen una introducción completa a los debates sobre el relativismo y el realismo filosófico, destacando contribuciones clave y los diferentes enfoques de cada autor a lo largo de la historia de la filosofía.

-

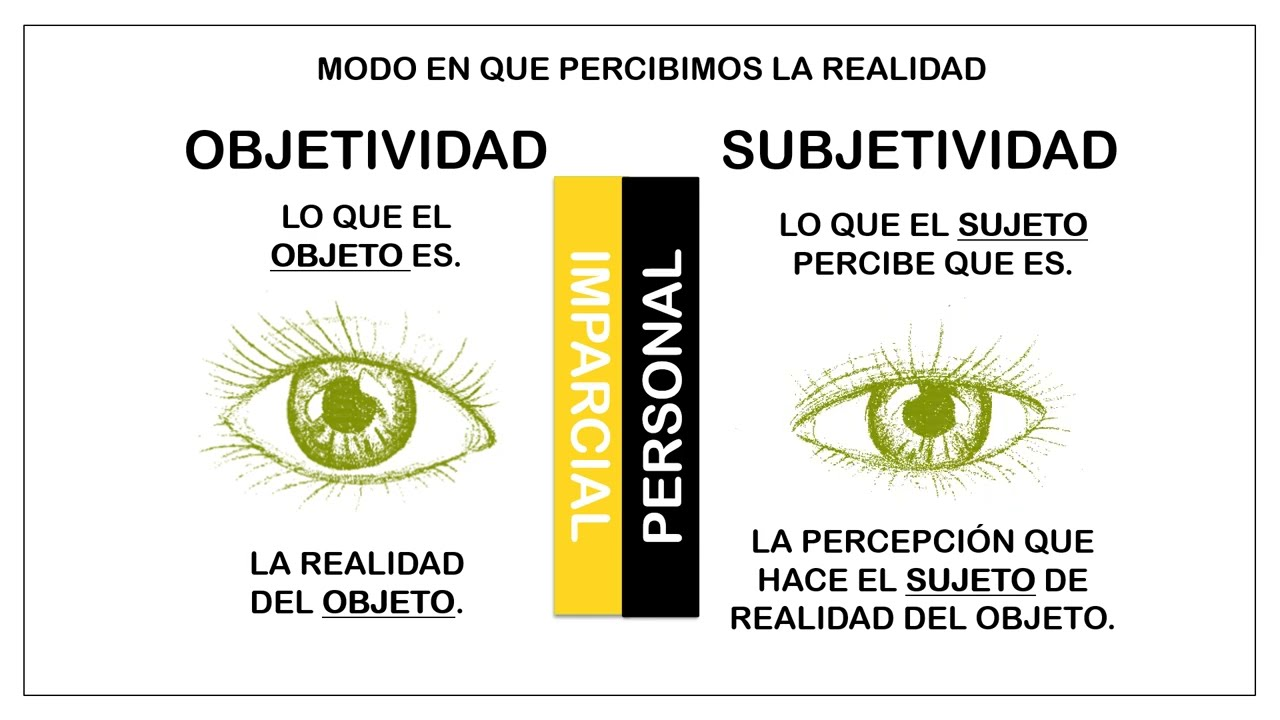

1.1.2. Debate sobre la objetividad y subjetividad en la ciencia.

Figura 7 Bajo la perspectiva de La estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn (1962) desafía la noción de que la ciencia es un proceso puramente objetivo y racional. A través de su concepto de "paradigmas", Kuhn sostiene que los científicos operan dentro de marcos teóricos que influyen en su percepción de los datos y en la interpretación de los hechos. Esto introduce una dimensión subjetiva al proceso científico, ya que diferentes paradigmas pueden llevar a distintas conclusiones sobre la misma realidad. Kuhn argumenta que las revoluciones científicas, que ocurren cuando se reemplaza un paradigma por otro, no son meramente el resultado de descubrimientos objetivos, sino de cambios en la comunidad científica que reflejan valores e intereses humanos. Así, el autor demuestra que la ciencia es tanto un proceso social como un esfuerzo por comprender la realidad, evidenciando la complejidad de la objetividad en la investigación científica .

En tal sentido, Karl Popper (1934), en La lógica de la investigación científica, presenta su criterio de falsabilidad como un indicador de la objetividad científica. A diferencia de enfoques que podrían permitir la aceptación de la ciencia como una acumulación de verdades subjetivas, este autor argumenta que una teoría científica debe ser formulada de tal manera que pueda ser falsada mediante la experimentación y observación. Además, este principio es esencial para mantener la objetividad, ya que permite la crítica y la revisión de teorías a partir de datos empíricos. Sin embargo, también reconoce que la interpretación de los datos puede estar influenciada por la subjetividad del investigador, lo que sugiere que, aunque la ciencia aspire a ser objetiva, la influencia humana en la formulación de hipótesis y en el diseño experimental introduce un elemento de subjetividad. Así, su obra pone de manifiesto la complejidad del objetivo de alcanzar verdades universales en un campo marcado por la interpretación humana.

Según el autor Bruno Latour (1979), en La vida en el laboratorio, se explora cómo la ciencia no solo se basa en hechos objetivos, sino que está profundamente impactada por la subjetividad de los científicos y las dinámicas sociales presentes en el laboratorio. Latour argumenta que los hechos científicos son construcciones sociales, sugiriendo que la "objetividad" en la ciencia es, en gran medida, un producto de la negociación social entre investigadores, instituciones y contextos culturales. A través de un enfoque etnográfico, el autor muestra cómo las interacciones cotidianas en el laboratorio contribuyen a la producción de conocimiento. En este sentido, el debate sobre la objetividad y subjetividad se centra en comprender cómo las influencias humanas y sociales afectan la producción de conocimiento científico. Latour invita a repensar la idea de que la ciencia es un mero reflejo de la realidad, proponiendo en su lugar una visión más compleja donde los aspectos subjetivos son fundamentales para entender cómo se construye el conocimiento científico.

En tal sentido, el debate en torno a la objetividad y subjetividad en la ciencia, mostrando cómo diferentes enfoques filosóficos y sociológicos han abordado esta cuestión a lo largo del tiempo.

-

-

-

Actividades

-

Hacer intentos: 1

-

Hacer un envío

-

-

-

Introducción

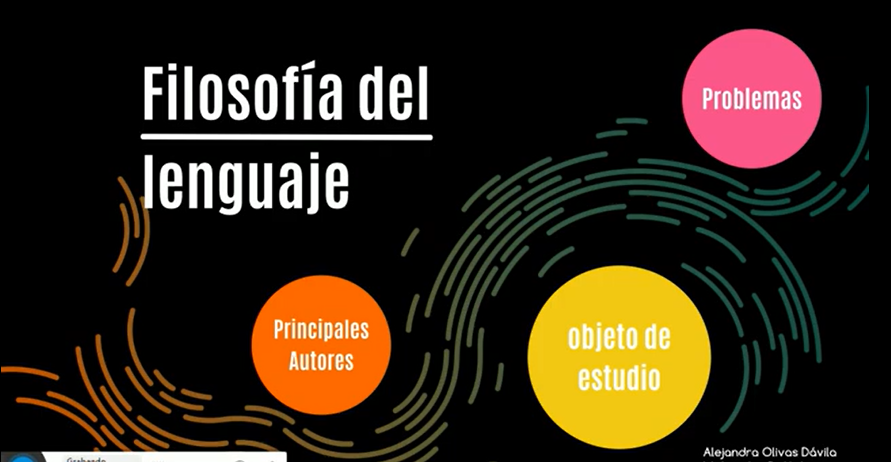

La temática que ahora nos proponemos revisar se centra en la evaluación de los supuestos de la investigación cualitativa, enfocándose en tres enfoques fundamentales: la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje. Es de destacar que estos enfoques permiten adentrarse en una comprensión profunda de cómo se construye el conocimiento en situaciones cualitativas. Asimismo, la fenomenología, por ejemplo, invita a explorar la experiencia subjetiva y la esencia de los fenómenos desde la perspectiva de los individuos, resaltando que, al comprender cómo percibimos el mundo, se puede obtener información valiosa sobre su significado. Por otro lado, la hermenéutica se centra en la interpretación de textos y contextos, abordando cómo el lenguaje y la cultura influyen en nuestro entendimiento. Aquí es fundamental recordar a filósofos como Gadamer, quien argumentaba que la comprensión es un proceso interpretativo que nunca es neutro ni gratuito.

Figura 1 A medida que nos adentramos en estos conceptos, también abordaremos la filosofía del lenguaje, que examina cómo el significado se construye y transmite a través de las palabras. Este enfoque es crucial en la investigación cualitativa, ya que nos ayuda a cuestionar y analizar los supuestos implícitos que pueden influir en nuestros datos y nuestras conclusiones.

Al final de esta clase, se espera que logren evaluar críticamente estos supuestos y conectar las teorías filosóficas con la práctica investigativa. Así, estarán mejor equipados para realizar investigaciones cualitativas que no solo sean rigurosas, sino también profundamente significativas en su contexto.

-

5. Métodos de Investigación Filosófica

Figura 2 Es de importancia saber que, la investigación filosófica se caracteriza por abordar preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moral y la realidad. Para profundizar en estos temas, se utilizan diversos métodos que permiten a los filósofos analizar, criticar y desarrollar teorías. Teniendo en cuenta que uno de los métodos más prevalentes en la filosofía es el análisis conceptual, que implica examinar y descomponer conceptos en sus partes constitutivas para esclarecer su significado, siendo este enfoque esencial para evitar ambigüedades y confusiones en la argumentación filosófica, permitiendo así un análisis más riguroso de términos clave como "justicia", "conocimiento" o "libertad".

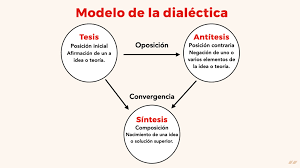

Figura 3 Otro método importante es la dialéctica, que se basa en la interacción entre diferentes puntos de vista. Este enfoque busca explorar las contradicciones y tensiones en la argumentación, promoviendo un diálogo que puede revelar verdades más profundas. La dialéctica ha sido utilizada por filósofos como Hegel, quien la vio como un medio para alcanzar un entendimiento más elevado a través de la síntesis de opuestos. Además, el estudio de casos concretos y el uso de ejemplos son técnicas comunes que ayudan a los filósofos a ilustrar sus teorías y hacerlas más accesibles. Estos métodos no solo son vitales para el desarrollo de nuevas propuestas filosóficas, sino que también contienen un valor crítico al permitir la evaluación de teorías existentes, con el objetivo de entender mejor la realidad humana y las experiencias que la conforman.

Aprende más

Para conocer más sobre Los Métodos Filosóficos , puedes ver el siguiente video donde los estudiantes identificarán la función y componentes de diversos métodos filosóficos. Se espera que adquieran herramientas y disposiciones para argumentar, investigar y evaluar problemas filosóficos aplicados a situaciones cotidianas. ¡Accede aquí!

-

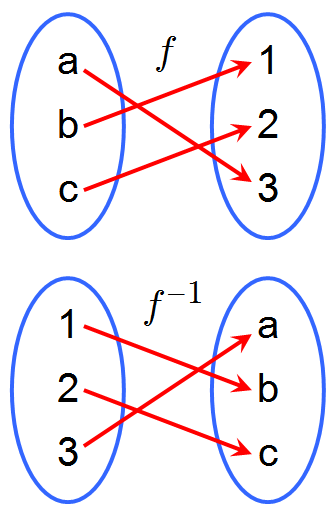

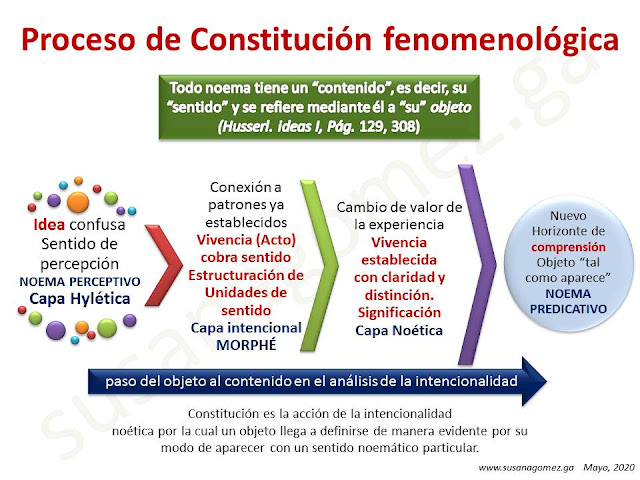

5.1. Función inversa introducción a la fenomenología

Figura 4 La razón de la noción de función inversa es un concepto matemático que, cuando se aplica a varios campos del conocimiento, puede tener implicaciones y significado más allá de las matemáticas puras. En el contexto de la fenomenología, podemos usar el concepto metafóricamente para explorar cómo las experiencias humanas y la conciencia se desenredan y se vuelven a entender a través de la reflexión y el análisis crítico.

Se destaca que, la fenomenología, como método filosófico, se centra en cómo las experiencias se presentan a la conciencia y cómo estas pueden ser interpretadas y comprendidas. Desde luego, aquí se explorarán las ideas de tres autores relevantes en este contexto: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Maurice Merleau-Ponty y Edmund Husserl.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, en su trabajo: Fenomenología del espíritu de fecha 1807, aquí se refleja en este compendio fundamental, que se realiza un viaje a través de la evolución de la conciencia humana, desde la percepción sensible hasta la autoconciencia y la razón absoluta, por lo que, esta noción de desarrollo dialéctico que Hegel utiliza puede interpretarse como una forma de "función inversa", ya que la conciencia reexamina sus experiencias pasadas para alcanzar un entendimiento más profundo de sí misma y de su mundo.

Figura 5 Sin embargo, Maurice Merleau-Ponty Fenomenología de la percepción de (1945), influenciado por Hegel y Husserl, se centra en la relación entre el cuerpo, la percepción y la experiencia, resaltando que su enfoque fenomenológico destaca la importancia de la percepción sensorial en la construcción de la realidad. En términos de función inversa, Merleau-Ponty sugiere que, al reflexionar sobre nuestras propias percepciones y experiencias corporales, podemos desentrañar cómo estas influyen en nuestra comprensión del mundo.

Bajo este mismo contexto, se nombra al autor Edmund Husserl, quien, en sus Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica (1913), y considerado como el fundador de la fenomenología, establece un método para investigar la estructura de la conciencia. A través de la "reducción fenomenológica," este autor busca revelar las esencias de las experiencias conscientes, lo que puede entenderse como un proceso de inversión: tomar una experiencia vivida y analizarla detenidamente para obtener un entendimiento más claro de su naturaleza y significado.

La función inversa, en el contexto de la fenomenología, se manifiesta en la capacidad de la conciencia para reflexionar sobre sus experiencias, reconsiderar significados y alcanzar niveles más elevados de comprensión. Hegel, Merleau-Ponty y Husserl ofrecen perspectivas valiosas sobre cómo este proceso se desarrolla en la experiencia humana. A través de sus obras, podemos apreciar la profundidad del análisis fenomenológico y su relevancia para entender la condición humana.

Esta exploración de la función inversa sugiere que el conocimiento no es un proceso lineal, sino que implica un constante investigar y reinterpretar nuestras experiencias, como si buscáramos una función inversa que nos devuelva a un estado de claridad y autoconocimiento.

-

5.2. Hermenéutica y su aplicación en la interpretación de textos.

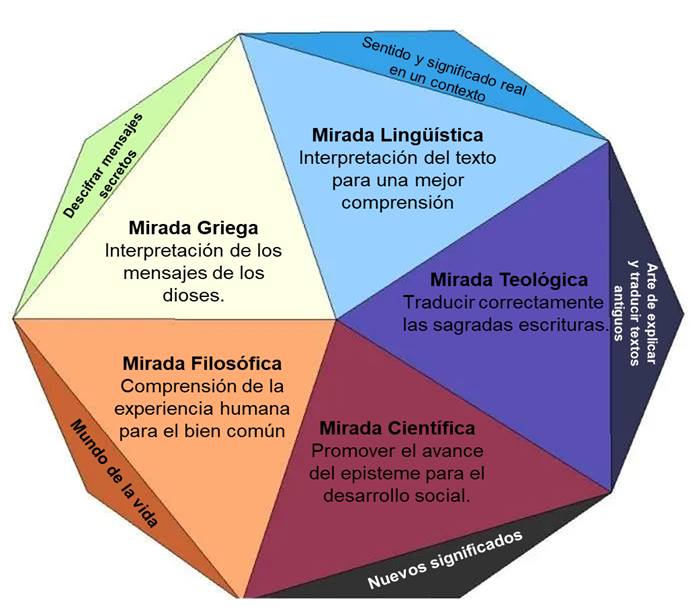

Figura 6 En tal sentido, la hermenéutica es una disciplina que se ocupa del arte de la interpretación, especialmente en el ámbito de los textos, resaltando su importancia que radica no solo en desentrañar el significado de las palabras, sino también en comprender los contextos, las intenciones y las experiencias que influyen en la interpretación. Por tal motivo, este enfoque ha evolucionado a lo largo del tiempo, con contribuciones significativas de diversos pensadores. Por consiguiente, es relevante señalar dos figuras clave en este desarrollo son Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, cuyas obras han ofrecido marcos teóricos que enriquecen nuestra comprensión de la hermenéutica y su aplicación en la interpretación de textos.

Hans-Georg Gadamer, en su obra Verdad y método (1960), presenta una visión que enfatiza la naturaleza dialéctica de la comprensión, argumentando que la interpretación no es un proceso mecánico, sino un encuentro dinámico entre el lector y el texto. Este proceso, que él denomina "fusión de horizontes," se refiere a la manera en que las experiencias y el contexto del intérprete se entrelazan con el significado del texto, lo que permite a ambos enriquecerse. Según Gadamer, cada lectura es influenciada por el trasfondo cultural e histórico del lector, lo que implica que el significado del texto nunca es unívoco, sino que se despliega a través de diferentes capas de interpretación. Esta noción de fusión de horizontes permite entender que el acto de interpretar es una experiencia viva y en constante evolución, donde ambos participantes —el texto y el lector— se iluminan mutuamente.

Por su parte, Paul Ricoeur, en su obra La interpretación. Ensayo sobre Freud (1970), aborda la hermenéutica desde una perspectiva que combina la filosofía con el análisis psicoanalítico, subrayando la importancia del simbolismo y las narrativas en la interpretación. Ricoeur propone que los textos tienen un significado que va más allá de la intención del autor y que se revela a través de un proceso hermenéutico que implica múltiples etapas, desde la comprensión del texto hasta su interpretación en contextos diversos. Asimismo, introduce la idea de que el texto puede ser visto como un "mundo" cerrado que el lector debe abrir, explorando las estructuras narrativas y los símbolos que contiene. Esta aproximación destaca la necesidad de considerar tanto el contenido del texto como su forma, lo cual es esencial para captar su significado más profundo.

En conjunto, las obras de Gadamer y Ricoeur proporcionan un marco rico para la hermenéutica contemporánea y su aplicación en la interpretación de textos, resaltando que ambos autores enfatizan que la interpretación es un proceso activo que requiere un diálogo entre el lector y el texto, lo que abre la puerta a múltiples significados y lecturas. De esta manera, los desafíos de la hermenéutica se convierten en oportunidades para explorar no solo lo que se dice en un texto, sino cómo se dice y cómo esos significados resuenan en el contexto del lector. Teniendo en cuenta que la hermenéutica, por ende, se revela como un instrumento esencial para navegar las complejidades de la comunicación humana, ampliando nuestra comprensión del lenguaje y de la experiencia.

-

5.3. Filosofía del lenguaje y construcción de significado.

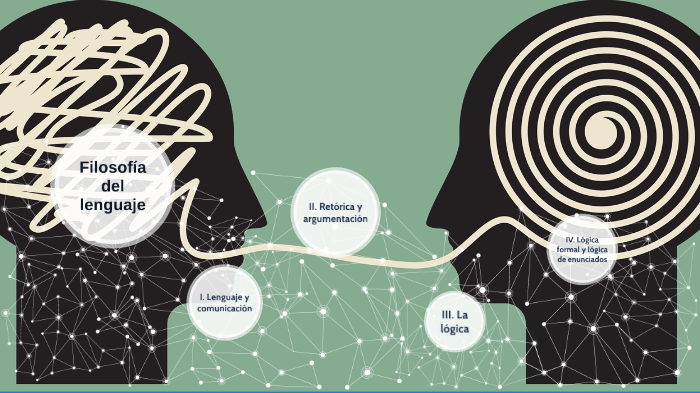

Asimismo, la filosofía del lenguaje se centra en el estudio de cómo se forma, utiliza y comprende el lenguaje humano, así como en cómo este influye en la construcción del significado. A través de las décadas, numerosos filósofos han contribuido a este dominio, ofreciendo perspectivas variadas sobre la relación entre el lenguaje y la realidad. Es por ello que, entre las figuras más destacadas en este campo, se encuentran Ludwig Wittgenstein y Michel Foucault, cuyas obras han aportado significativas reflexiones sobre la naturaleza del lenguaje y la construcción de significados en contextos sociales y culturales.

Figura 7 La imagen representa La filosofía del lenguaje, que es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y de la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje ( pragmática), la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje.

Ludwig Wittgenstein, en su obra Tractatus Logico-Philosophicus (1921), establece una conexión fundamental entre el lenguaje y la realidad, enfatizando que el lenguaje es un sistema de representación donde las proposiciones pueden describir hechos del mundo. Sin embargo, su enfoque evoluciona en su obra posterior, Investigaciones filosóficas (1953), donde introduce la idea de que el significado de una palabra se encuentra en su uso dentro de un contexto específico. Esta transición resalta que el significado no es algo fijo, sino que se construye en la práctica del lenguaje a través de los llamados "juegos de lenguaje." Para Wittgenstein, comprender cómo se utiliza el lenguaje en diferentes situaciones es esencial para desentrañar el significado, lo que implica que nuestras interacciones cotidianas y el contexto social juegan un papel crucial en la forma en que interpretamos y construimos significado y sentido.

Por otro lado, Michel Foucault, en su obra Las palabras y las cosas (1966), aborda la construcción del significado desde una perspectiva más crítica y discursiva. Foucault argumenta que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también juega un papel activo en la formación de conocimiento y poder. A través de su análisis de las estructuras discursivas, sugiere que el significado es producto de condiciones históricas y sociales específicas, que determinan qué puede ser dicho y cómo puede ser entendido. Así, el lenguaje se convierte en un mecanismo a través del cual se construyen y regulan los significados dentro de una sociedad, afectando cómo se perciben las verdades y las normas culturales. Para este autor, la relación entre el lenguaje, el poder y el conocimiento es fundamental para entender cómo se configuran nuestras concepciones del mundo.

Ambos autores, Wittgenstein y Foucault, ofrecen perspectivas complementarias sobre la filosofía del lenguaje y la construcción de significado. Wittgenstein enfoca su atención en el uso del lenguaje y su función práctica, mientras que Foucault amplía la discusión al analizar cómo el contexto social y político influye en lo que comprendemos como significado. Juntos, sus obras iluminan cómo el lenguaje no solo actúa como un medio para la comunicación, sino que también es un factor determinante en la construcción de nuestra realidad social y cultural. Por lo tanto, la filosofía del lenguaje se revela como un campo vital para entender cómo los significados son creados, negociados y transformados a lo largo del tiempo, en un constante diálogo entre el individuo y la sociedad.

Aprende más

Para conocer más sobre ¿Qué es el lenguaje? La filosofía del lenguaje del materialismo filosófico, puedes ver el siguiente video donde enmarca la Filosofía del lenguaje. Investigación, innovación y buenas prácticas. Se evidencia como el lenguaje sí es algo que se pueda predicar de todas las lenguas, porque el ser humano, si bien no desarrolla innatamente ninguna lengua en concreto (sin aculturación), sí tiene INNATAMENTE la CAPACIDAD de desarrollar CUALQUIER lengua (por aculturación). Solo el ser humano, y ningún otro ser, tiene esa capacidad de desarrollar el lenguaje (una lengua / cualquier lengua). ¡Accede aquí!

-

-

-

Actividades

-

Hacer intentos: 1

-

-

-

Introducción

E n esta temática, se presenta que la investigación cualitativa ha encontrado diversas aplicaciones en campos como la educación, la sociología, la psicología y la salud, entre otros, debido a su capacidad para capturar la complejidad de las experiencias humanas y los fenómenos sociales. Sin embargo, a diferencia de los métodos cuantitativos, que se centran en la medición y el análisis estadístico, la investigación cualitativa busca comprender el significado que las personas atribuyen a sus vivencias y cómo estas se configuran en diferentes contextos.

Figura 1: ¿Qué es el placer hermenéutico de la lectura? Divulgación científica de la UPB. En tal sentido, este enfoque permite explorar realidades diversas y a menudo invisibilizadas, brindando a los investigadores una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y de las motivaciones individuales. Es de hacer énfasis que la relación entre metodología y epistemología se vuelve crítica en este contexto, ya que el investigador debe ser consciente de los marcos teóricos que guían su elección metodológica. Por ejemplo, una metodología fenomenológica se centrará en la descripción y comprensión de las experiencias vividas, mientras que un enfoque hermenéutico se enfocará en la interpretación de significados dentro de un contexto cultural específico. Asimismo, esta conexión entre filosofía y práctica metodológica es esencial para desarrollar un diseño de investigación que no solo sea coherente, sino también relevante y riguroso.

En tal sentido, al comparar métodos cualitativos y cuantitativos, es importante reconocer que cada enfoque posee fortalezas y limitaciones que pueden influir en la validez y la aplicabilidad de los hallazgos. Mientras que los métodos cuantitativos tienden a ofrecer resultados generalizables a través de muestras amplias y análisis estadísticos, los métodos cualitativos permiten un examen profundo de situaciones específicas, ofreciendo insights que podrían perderse en un enfoque más numérico. Por consiguiente, esta complementariedad invita a los investigadores a considerar el uso de métodos mixtos, donde se aprovechan las fortalezas de ambos paradigmas. Además, al diseñar proyectos de investigación filosófica, es crucial reflexionar sobre los supuestos epistemológicos subyacentes y cómo estos influyen en la formulación de preguntas de investigación, la recolección de datos y el análisis, lo que induce a que la claridad en la fundamentación teórica no solo enriquece el proceso investigativo, sino que también asegura que los estudios realizados aporten valor y significado a las disciplinas en las que se inscriben, permitiendo así un entendimiento más holístico y matizado de los fenómenos abordados.

-

6. Aplicaciones de la Investigación Cualitativa

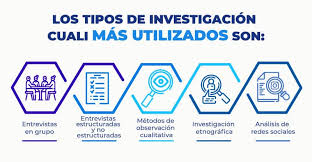

¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados y, en la mayoría de los casos, se utiliza una muestra pequeña y no representativa con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su motivación. Se tiene en cuenta que, en la investigación de mercado, los métodos de investigación cualitativa suelen incluir entrevistas, debates en grupo o métodos de observación cualitativa. Los resultados y las respuestas resultantes de estos métodos se interpretan en función del contexto y no se representan cuantitativamente. Así pues, la investigación de mercado representa información que no puede medirse directamente.

Imagen 2: Tipos de investigación Cualitativos más comunes Año 2020. Es de importancia profundizar que la investigación cualitativa se ha consolidado como un enfoque fundamental en diversas disciplinas, debido a su capacidad para ofrecer una comprensión profunda de la complejidad de las experiencias humanas y los fenómenos sociales. Según Denzin y Lincoln (2011), las aplicaciones de la investigación cualitativa abarcan desde el análisis de dinámicas culturales hasta la exploración de procesos psicológicos, lo que permite a los investigadores captar los matices de lo que significa ser humano dentro de un contexto determinado. Se demuestra que esta metodología no solo se centra en un marco teórico, sino que también se nutre de múltiples enfoques, lo que enriquece el proceso de recolección de datos y permite la diversidad de perspectivas. Asimismo, la flexibilidad inherente a la investigación cualitativa facilita el descubrimiento de patrones emergentes, lo que la convierte en una herramienta poderosa para la formulación de teorías y prácticas basadas en esta capacidad para adaptarse a diferentes contextos y preguntas de investigación, lo que la convierte en un recurso valioso para académicos y profesionales que buscan comprender de manera holística la realidad social.

Por otro lado, la investigación cualitativa también se encuentra en el centro de prácticas reflexivas en campos como la educación y la salud, donde el entendimiento de la experiencia del usuario es esencial para mejorar intervenciones y políticas. Según Patton (2002), el enfoque cualitativo permite a los investigadores obtener una comprensión rica y profunda de las vivencias de los sujetos en su entorno cotidiano, identificando necesidades, expectativas y la manera en que los individuos dan sentido a sus experiencias. Este proceso interpretativo no solo revela el contenido de las narrativas personales, sino que también permite a los investigadores cuestionar suposiciones y analizar cómo las estructuras sociales influyen en las realidades vividas. Al integrar teorías con datos empíricos, la investigación cualitativa proporciona una plataforma que fomenta el diálogo y la reflexión crítica, así como una conexión más significativa entre los investigadores y las comunidades estudiadas.

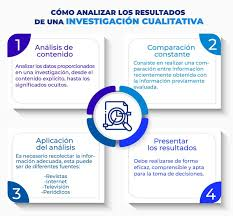

Imagen 3 En cuanto al análisis de una evaluación cualitativa, este implica un proceso sistemático de interpretación de los datos recolectados a través de métodos como entrevistas, grupos focales u observaciones, centrándose en el significado y el contexto de las experiencias de los participantes. Este análisis comienza con la transcripción de las grabaciones y la lectura preliminar de los datos para familiarizarse con el contenido, seguido de la codificación, que consiste en identificar patrones, temas y categorías relevantes en las respuestas de los participantes. Es por ello que, a medida que se asignan códigos a los datos, es fundamental realizar conexiones entre los temas y analizar cómo se entrelazan las diversas perspectivas, lo que puede generar hallazgos significativos que reflejen las experiencias vividas, en lugar de simplemente resumir lo que se ha dicho. Además, la triangulación de datos, que implica la comparación de múltiples fuentes o métodos, puede fortalecer la validez de los hallazgos. Finalmente, el análisis debe culminar en la interpretación de los resultados, donde los investigadores reflexionan sobre el contexto conceptual y social de los hallazgos, proponiendo implicaciones prácticas y teóricas que den cuenta de la voz de los participantes y contribuyan al conocimiento dentro del campo estudiado.

-

6.1. Relación entre metodología y epistemología

Bajo este contexto, la relación entre metodología y epistemología es esencial en cualquier investigación, ya que ambos conceptos definen el enfoque y la justificación del conocimiento obtenido.

Imagen 4 Epistemología y metodología de la ciencia. Autor Karina Robles año: febrero, 2021

Según Guba y Lincoln (1994), la epistemología se refiere a las teorías del conocimiento que fundamentan cómo se entiende la realidad y qué se considera válido como conocimiento. Sin embargo, la metodología es el conjunto de procedimientos y estrategias que se emplean para investigar un fenómeno, es decir, el "cómo" de la investigación. Evidentemente, la elección de una metodología está profundamente influenciada por la epistemología que adopta el investigador, ya que diferentes concepciones sobre la naturaleza del conocimiento conducirán a diferentes enfoques y técnicas de recolección y análisis de datos. Así, una investigación que se basa en un enfoque positivista, por ejemplo, utilizará métodos cuantitativos, mientras que un enfoque constructivista se inclinará hacia metodologías cualitativas, lo que resalta la interdependencia entre estos dos elementos.

Además, la epistemología también influye en la interpretación de los resultados obtenidos en la investigación, estableciendo un marco para comprender cómo se puede aplicar el conocimiento generado. Tal como señala Cohen, Manion y Morrison (2011), es fundamental que los investigadores reconozcan cómo sus supuestos epistemológicos impactan en la elección metodológica y, en consecuencia, en la interpretación de sus hallazgos. Esto implica que, al realizar una investigación, es vital reflexionar no solo sobre las técnicas empleadas sino también sobre las teorías del conocimiento que subyacen a dichas técnicas. De esta manera, una comprensión clara de la relación entre metodología y epistemología permite a los investigadores abordar las complejidades de su campo de estudio de manera más efectiva y contribuir de manera más rica y fundamentada al conocimiento existente.Aprende más

Para conocer más sobre Relación entre la Metodología y Epistemología, puedes ver el siguiente video donde se destaca temas abordados como la Introducción a las epistemologías para la investigación social, por el antropólogo Dr. Javier Gómez Ferri profesor del departamento Sociología I Antropología social Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. ¡Accede aquí!

Resumiendo, la clase permite comprender que la relación entre metodología y epistemología es fundamental para entender cómo se construye el conocimiento en diferentes disciplinas, dado que la epistemología, como rama de la filosofía, estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento, estableciendo las bases teóricas que guían la percepción de la realidad. Por otro lado, la metodología se refiere a los procedimientos y técnicas empleados para recopilar, analizar e interpretar datos, permitiendo la aplicación práctica de los principios epistemológicos. Sin embargo, la interacción entre ambos conceptos es crítica, ya que la elección metodológica debe estar alineada con las presuposiciones epistemológicas que se sostienen, garantizando coherencia en la investigación. Es así como un enfoque epistemológico puede favorecer métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos, dependiendo de cómo se conciba la realidad y el conocimiento. Por ello, una reflexión crítica sobre esta relación ayuda a evitar sesgos, asegura la validez de los resultados y contribuye a un avance más riguroso y ético en el desarrollo del conocimiento científico y académico.

En tal sentido, desde una perspectiva crítica, es importante reconocer que la relación entre metodología y epistemología no siempre es transparente ni lineal, ya que, muchas veces, los investigadores adoptan metodologías sin cuestionar las bases epistemológicas que las sustentan, lo que puede generar inconsistencias o sesgos en los resultados.