-

Introducción

En primer lugar, en esta temática se evidencia que la filosofía de la ciencia es una disciplina que reflexiona sobre los fundamentos, métodos y objetivos del conocimiento científico, permitiendo comprender cómo se construyen y validan las teorías que explican el mundo natural y social. Asimismo, la construcción del conocimiento científico no es simplemente una acumulación de hechos; se trata de un proceso dinámico en el que las teorías, hipótesis y modelos se desarrollan, prueban y modifican en función de la evidencia y de las interpretaciones que los científicos realizan. Desde este punto de vista, la filosofía ayuda a analizar los criterios de racionalidad, la naturaleza de las teorías y la evolución de las ciencias, promoviendo una comprensión más profunda de cómo se llega a conocer y cómo se legitiman los conocimientos científicos en diferentes contextos históricos y culturales. En segundo lugar, la relación entre filosofía y paradigmas científicos, especialmente en la línea de pensamiento de Thomas Kuhn, nos invita a reflexionar sobre cómo las comunidades científicas adoptan marcos de referencia que definen qué preguntas son relevantes y qué métodos son aceptables. De ello se desprende que los paradigmas científicos no solo orientan la investigación; también influyen en la interpretación de los datos y en la forma en que se entiende la realidad. La reflexión crítica sobre el papel de la ciencia nos permite cuestionar la supuesta objetividad y universalidad del conocimiento científico, reconociendo que este está condicionado por contextos históricos, sociales y culturales. En definitiva, este enfoque invita a considerar la ciencia como una actividad humana, susceptible de ser revisada y transformada, en busca de una comprensión más ética y pluralista del mundo.

En cuanto a los diferentes orígenes del conocimiento, estos han sido objeto de debate y análisis desde la antigüedad, dado que constituyen la base para comprender cómo se construyen y validan las explicaciones en distintos campos disciplinares. Así, desde una perspectiva filosófica, el racionalismo sostiene que el conocimiento proviene principalmente de la razón y los principios innatos, mientras que el empirismo argumenta que la experiencia sensorial es la fuente primaria del saber. Sin embargo, esta dicotomía puede resultar limitada al evaluar disciplinas como las ciencias sociales o la historia, donde la subjetividad y el contexto juegan un papel crucial en la interpretación de los hechos. En campos como las ciencias naturales, la objetividad y el método experimental predominan, pero incluso aquí, la influencia del paradigma dominante y las teorías previas pueden sesgar los resultados. Por lo tanto, la crítica radica en que ningún origen del conocimiento es completamente absoluto o universal; todos están condicionados por paradigmas, intereses y contextos históricos específicos. Por ello, al evaluar el conocimiento en diferentes disciplinas, es fundamental reconocer que los métodos y las fuentes no son iguales en todos los ámbitos, y que la validez de un conocimiento depende de su capacidad para adaptarse y reflejar la complejidad de la realidad, en lugar de adherirse a una única fuente o método.

Asimismo, la interacción entre diversos orígenes del conocimiento enriquece la comprensión y desafía las visiones unilaterales. La integración del conocimiento empírico, racional, intuitivo y social permite una visión más completa y crítica de los fenómenos. No obstante, esta pluralidad también plantea dificultades en la evaluación, ya que cada campo disciplinar tiene sus propios criterios de validez y rigor. Por ejemplo, en las ciencias sociales, la subjetividad y el contexto cultural influyen en la producción del conocimiento, lo que puede generar tensiones con las metodologías más objetivas y cuantificables de las ciencias naturales. Además, en la era contemporánea, la proliferación de fuentes y saberes, muchas veces contradictorios, requiere una evaluación crítica que considere no solo la fuente; también los intereses, el sesgo y el marco teórico en que se inscribe cada conocimiento. En definitiva, entender los diferentes orígenes del conocimiento y su evaluación en distintos campos disciplinares es fundamental para promover una epistemología pluralista, crítica y contextualizada, que refleje la complejidad y diversidad de la realidad humana y natural.

Clase 12. Filosofía de la Ciencia.

Imagen 1.Relación entre la filosofía y la ciencia. Nota. Tomado de Objetividad Harry Binswanger en mayo del 2021. Relación entre la filosofía y la ciencia Es de interés comprender cómo la filosofía de la ciencia se desarrolla como un campo que examina los fundamentos, métodos y consecuencias del conocimiento científico. Autores como Karl Popper y Thomas Kuhn han desempeñado un papel crucial en la comprensión de cómo se construye el conocimiento y cómo se desarrollan los paradigmas científicos. Teniendo en cuenta que Popper, en su obra La lógica de la investigación científica (2005), argumenta que el avance del conocimiento se produce a través de un proceso de conjeturas y refutaciones, enfatizando la falsabilidad como criterio que establece la demarcación entre la ciencia y la pseudociencia.

Asimismo, se encarga, por otro lado, Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas (2012), quien introduce la idea de que el progreso científico no es lineal, sino que se produce a través de transformaciones radicales que reemplazan paradigmas antiguos, lo que lleva a una reflexión crítica sobre cómo estos cambios moldean nuestra comprensión de la realidad, es por ello, que se desprende que la interacción entre la filosofía y los paradigmas científicos nos permite reconocer la complejidad de la ciencia y su papel en la construcción y evolución del conocimiento.

En la actualidad, la reflexión crítica sobre el papel de la ciencia en la sociedad es fundamental para entender su impacto y sus limitaciones. Imre Lakatos, en su obra La metodología de los programas de investigación científica (1978), argumenta que las teorías científicas no deben ser evaluadas de forma aislada, sino en el contexto de un programa de investigación más amplio, que incluye fundamentos teóricos y métodos empíricos. Esta perspectiva resalta que la ciencia no opera en un vacío; está influenciada por factores sociales, culturales y políticos. En tal sentido, al reconocer estas dinámicas, el autor sugiere que la evaluación crítica de la ciencia es esencial para su desarrollo y para la toma de decisiones informadas en cuestiones que afectan a la sociedad. De este modo, la filosofía de la ciencia se convierte en un espacio de reflexión que permite abordar la complejidad del conocimiento científico y su relación con el mundo contemporáneo.

En correspondencia, la filosofía de la ciencia es fundamental para comprender los fundamentos, métodos y límites del conocimiento científico. En primer lugar, esta disciplina analiza las teorías y paradigmas que guían la investigación, permitiendo identificar cómo se construye y valida el conocimiento. Además, a través del análisis crítico, la filosofía de la ciencia cuestiona la objetividad y la neutralidad de las ciencias, evidenciando que estas están influenciadas por contextos históricos, culturales y sociales. Por otro lado, también se ocupa de examinar los conceptos de falsabilidad y verificabilidad, los cuales son esenciales para distinguir una ciencia de una pseudociencia. En consecuencia, la filosofía de la ciencia no solo aporta una reflexión sobre el método científico; también desafía las supuestas certezas del conocimiento, promoviendo una visión más crítica y reflexiva. En definitiva, su enfoque analítico permite entender mejor cómo se generan, validan y transforman los conocimientos científicos, y qué implicaciones tienen estos procesos en la comprensión de la realidad.

-

12.1. Construcción del conocimiento científico.

Imagen 2. Construcción del conocimiento. Nota. Tomado de Seminario presentado por Mercedes García Duno, Universidad de Yacambú, Venezuela, 2015 Construcción del conocimiento. Bajo esta perspectiva, la construcción del conocimiento científico es un proceso complejo que implica la interacción de teorías, métodos y evidencias empíricas. Karl Popper, en su obra La lógica de la investigación científica (2005), sostiene que el avance del conocimiento se fundamenta en la formulación de hipótesis que deben ser sometidas a pruebas rigurosas, como este enfoque destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para demarcar lo que se considera ciencia, sugiriendo que el conocimiento avanza no mediante la verificación de teorías, sino a través del refutamiento de las mismas. Esta perspectiva crítica permite que el conocimiento científico sea dinámico y se ajuste a nuevas evidencias, promoviendo un enfoque abierto y flexible en la investigación.

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre "La Construcción Del Conocimiento Los Paradigmas Científicos" ¡Accede aquí!

Imagen 3. Libro de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Nota. Tomado de La estructura de las revoluciones científicas. (foto). Por T. S. Kuhn, 2013, Fondo de Cultura Económica (Obra original publicada en 1962). En tal sentido, el escritor, Thomas Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas (2012), ofrece una visión complementaria que enfatiza el papel de los paradigmas en la construcción del conocimiento, el autor, argumenta que la ciencia opera dentro de estructuras teóricas que guían la investigación científica hasta que se producen anomalías que no pueden ser resueltas dentro del paradigma dominante, en este proceso de cambio paradigmático puede llevar a revoluciones científicas, donde una nueva teoría sustituye a la anterior, transformando así la comprensión del mundo. Sin embargo, el escrito de Kuhn es crucial para entender que el conocimiento no solo se construye a través de un proceso acumulativo, sino que está sujeto a cambios radicales que reformulan nuestra percepción de la realidad.

Es de resaltar que la construcción del conocimiento científico es un proceso complejo que implica la formulación, prueba y revisión continua de teorías e hipótesis. En primer lugar, este proceso se inicia con la observación y el planteamiento de preguntas, lo que permite identificar problemas relevantes y establecer marcos teóricos. Posteriormente, se diseñan experimentos o estudios que buscan validar o refutar las hipótesis propuestas, apoyándose en métodos sistemáticos y rigurosos. Sin embargo, es importante destacar que este proceso no es lineal ni absoluto, ya que las teorías pueden ser modificadas o reemplazadas a medida que surgen nuevas evidencias o perspectivas. Es por ello que la construcción del conocimiento científico está influenciada por factores sociales, culturales e históricos, lo que implica que la ciencia no es un reflejo puramente objetivo de la realidad. En consecuencia, el conocimiento científico es una construcción dinámica que evoluciona mediante la crítica y el consenso, reflejando tanto el avance técnico como la interpretación contextual de los hechos.

-

12.2. Filosofía y paradigmas Científicos

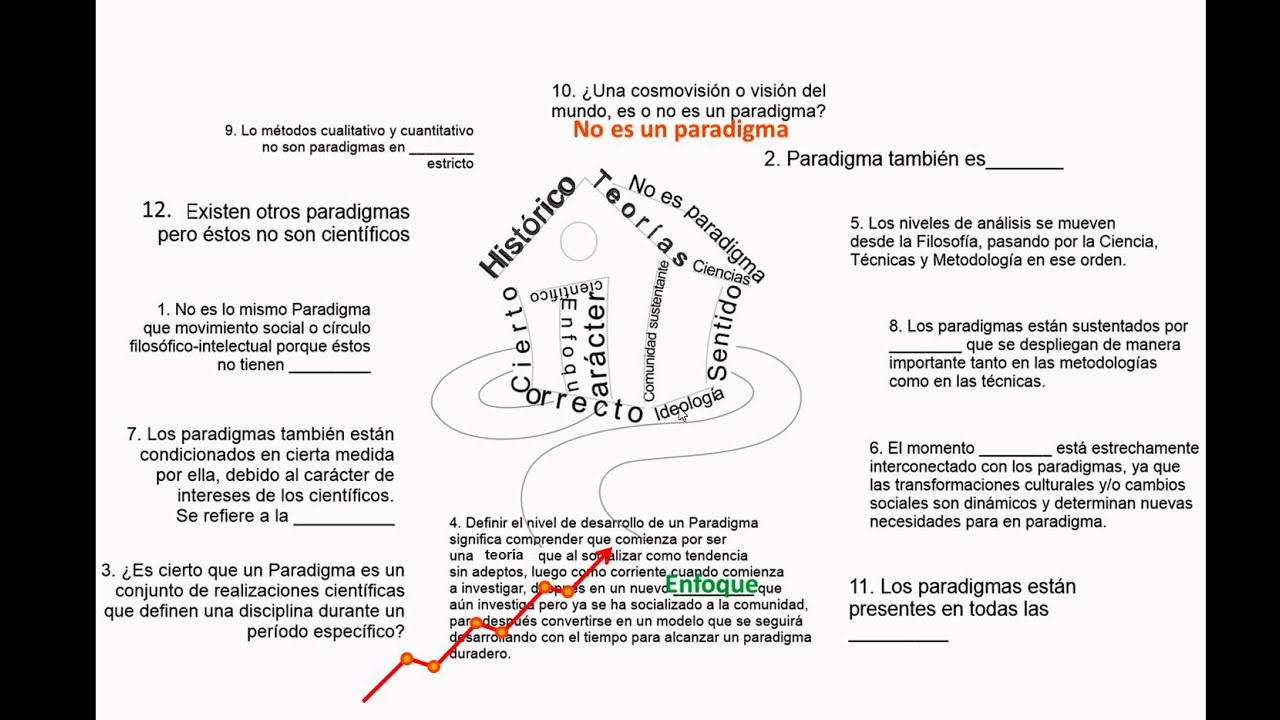

Imagen 4. Paradigmas científicos, práctica. Nota. Adaptado de "Repaso," por Alfredo Ortíz, 2025 Paradigmas científicos, práctica. Copyright 2025 por Alfredo Ortíz. En tal sentido, la filosofía desempeña un papel fundamental en la formación de paradigmas científicos, como lo discuten autores como Thomas Kuhn y Karl Popper. Destacando que Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas, argumenta que los paradigmas científicos son modelos de pensamiento que dictan cómo se interpreta la realidad en contextos específicos, que, según él, los científicos operan dentro de paradigmas establecidos que guían su investigación y percepción de anomalías, lo que puede llevar eventualmente a una revolución científica cuando un nuevo paradigma sustituye al anterior (Kuhn, 1962).

Por otro lado, Popper, en La lógica de la teoría del conocimiento, propone que la ciencia avanza a través de la falsificación de hipótesis, sugiriendo que un paradigma debe ser constantemente cuestionado y probado frente a la realidad para mantener su validez (Popper, 1959). Estas teorías reflejan la relación dinámica y, a veces, conflictiva entre la filosofía y los paradigmas científicos.

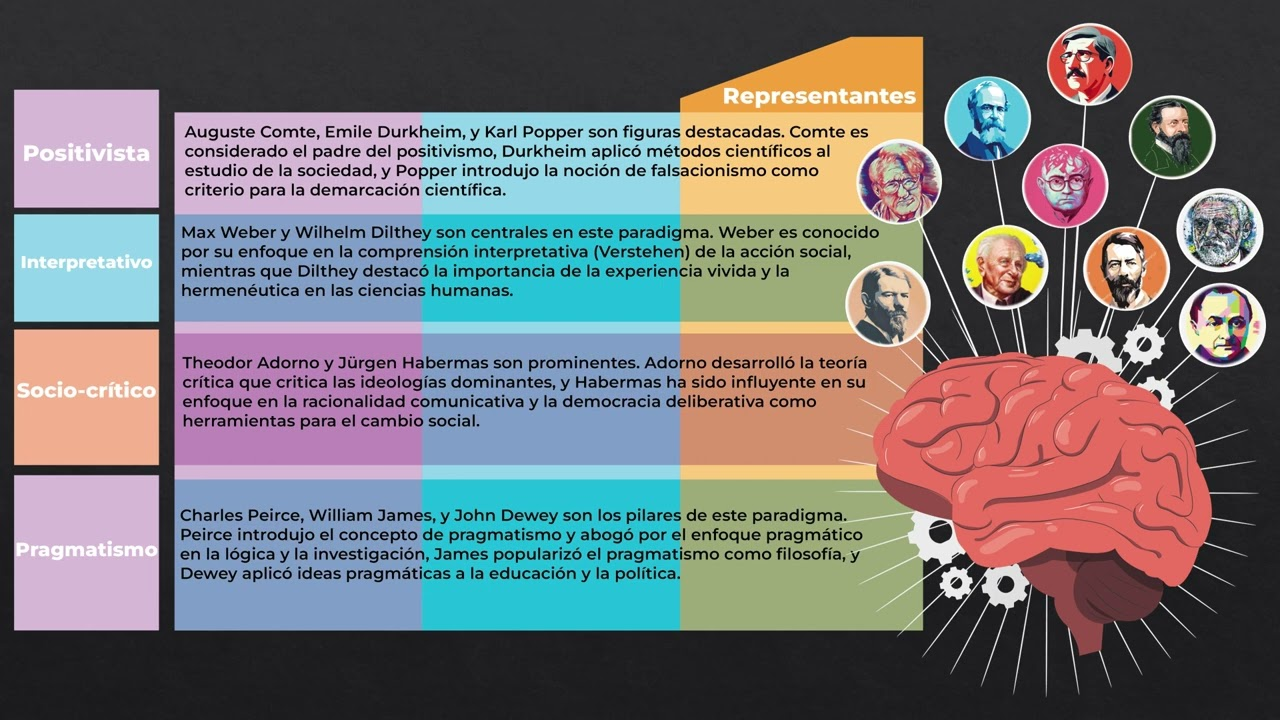

Imagen 5. Paradigmas filosóficos. Nota. Tomado de Paradigmas filosóficos No obstante, la influencia de la filosofía en la ciencia no solo se limita a la estructura de paradigmas, sino que también abarca cuestiones sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad. Es así como el teórico Kuhn, plantea que las revoluciones científicas ejemplifican cómo la ciencia no es un proceso lineal, que está marcada por períodos de estabilidad interrumpidos por crisis y cambios radicales (Kuhn, 1962), permitiendo que esta idea resuene con la perspectiva de Popper, quien sostiene que la ciencia debe ser crítica y autocorrectiva, insistiendo en que todas las teorías científicas son provisionales y susceptibles a revisión (Popper, 1959).

Destacando que, en conjunto, estas contribuciones filosóficas nos ayudan a entender cómo los paradigmas científicos no solo son estructuras de conocimiento, sino también marcos que reflejan valores, creencias y contextos históricos más amplios en los que la ciencia se desarrolla.

Destacando que la relación entre filosofía y paradigmas científicos revela cómo las creencias filosóficas influyen en la percepción y desarrollo del conocimiento científico, siendo estos, los paradigmas, según Kuhn, no solo guían las investigaciones, sino que también reflejan supuestos filosóficos sobre la naturaleza de la realidad y la objetividad. Sin embargo, esta dependencia puede limitar la innovación, ya que los paradigmas dominantes tienden a resistirse al cambio, dificultando el cuestionamiento crítico y la apertura a nuevas perspectivas. Por ello, es fundamental analizar críticamente los paradigmas desde una postura filosófica, pues solo así se puede comprender su impacto en la evolución del conocimiento y evitar que prejuicios filosóficos obstaculicen avances científicos.

-

12.3. Reflexión crítica sobre el papel de la ciencia.

Imagen 6. Reflexión crítica de la ciencia y el arte. Nota. Tomado de Aprender a pensar: ciencias, historia y arte, por Universidad de México, 2024, eldiario.es Reflexión crítica de la ciencia y el arte. Como es bien sabido, la ciencia, como herramienta de comprensión y transformación del mundo, ha sido objeto de reflexión crítica por diversos autores a lo largo de la historia. En su obra La ciencia en la sociedad, el filósofo y sociólogo de la ciencia Jürgen Habermas argumenta que la ciencia debe ser vista no solo como un conjunto de conocimientos objetivos, sino también como un proceso social que interactúa con la cultura, la ética y la política. El autor sostiene que la ciencia tiene el poder de influir en las decisiones sociales y en la vida cotidiana, lo que exige una deliberación democrática sobre sus aplicaciones y consecuencias (Habermas, 1971). Esta perspectiva crítica resalta la responsabilidad de los científicos de considerar el impacto de su trabajo en la sociedad y de participar en el debate público sobre los usos de la ciencia.

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre "Reflexiones sobre la Enseñanza de las Ciencias en escenarios diversos." ¡Accede aquí!

Imagen 7La comprensión pública de la ciencia. Crítica. Nota. Adaptado de La comprensión pública de la ciencia, por Berta Marco, 2024, Revista Crítica La comprensión pública de la ciencia. Copyright En correspondencia, otra reflexión importante sobre el papel de la ciencia proviene de Bruno Latour, quien en La ciencia en acción desafía la concepción tradicional de la ciencia como un conocimiento objetivo y universal. Latour enfatiza que la ciencia es un proceso construido socialmente, donde la controversia y la negociación son elementos esenciales en la formación del conocimiento científico (Latour, 1987). Asimismo, para él, la ciencia no solo produce hechos, sino que también configura relaciones de poder y define lo que se considera válido en una sociedad. Es por ello que esta visión crítica invita a un examen más profundo de las implicaciones éticas y políticas de la ciencia, sugiriendo que su práctica debe ser reflexiva y contextualizada dentro de las realidades sociales.

Es de importancia saber que la ciencia, aunque fundamental para el progreso, no está exenta de limitaciones y sesgos que merecen una reflexión crítica, teniendo en cuenta, su dependencia de metodologías objetivas puede ocultar valores culturales, políticos o económicos que influyen en los resultados y prioridades de investigación. Además, la ciencia a menudo presenta una visión fragmentada del mundo, limitando su comprensión global y ética. Es importante cuestionar si la ciencia realmente busca el bienestar universal o si puede ser utilizada para intereses específicos. Por tanto, una reflexión crítica sobre su papel nos invita a considerar su impacto social, ético y filosófico, promoviendo una ciencia más responsable y consciente de sus implicaciones.

-

-

-

Actividades

-

Hacer intentos: 1

-

-

Hacer intentos: 1