-

Introducción

En esta perspectiva, el conocimiento humano ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia. Diversas disciplinas han intentado entender su origen, naturaleza y evolución. En tal sentido, las fuentes del conocimiento son los mecanismos o medios a través de los cuales adquirimos información y desarrollamos habilidades que nos permiten interpretar y actuar en el mundo. Asimismo, diversas obras han explorado la temática desde perspectivas filosóficas, psicológicas y educativas.

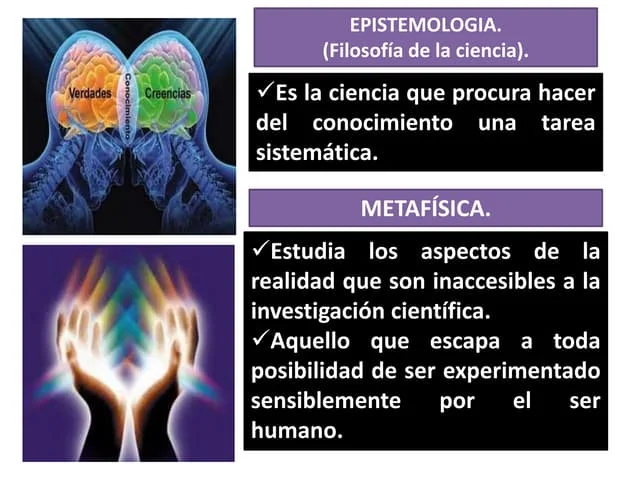

Figura 1 Uno de los autores más relevantes en este campo es el filósofo griego Platón, quien, en su obra Teeteto (circa 360 a.C.), debate sobre la naturaleza del conocimiento, proponiendo que este no es meramente una opinión, sino una creencia verdadera justificada. Para este autor, las fuentes del conocimiento pueden clasificarse en experiencias sensoriales y razonamientos intelectuales, enfatizando la superioridad de las ideas, que son el fundamento del verdadero saber. Este enfoque sugiere que el conocimiento proviene tanto de la percepción como de la reflexión crítica sobre esas percepciones.

Figura 2 Por otro lado, en tiempos más recientes, el filósofo y educador John Dewey, en su libro Cómo pensamos (1933), aporta una visión pragmática sobre cómo se adquiere el conocimiento. Dewey argumenta que la experiencia es una fuente esencial del conocimiento, ya que es a través de la interacción con el entorno que los individuos desarrollan habilidades de pensamiento crítico. Para él, la educación debe basarse en la actividad práctica, donde las experiencias directas permiten la construcción del conocimiento de manera activa y contextualizada.

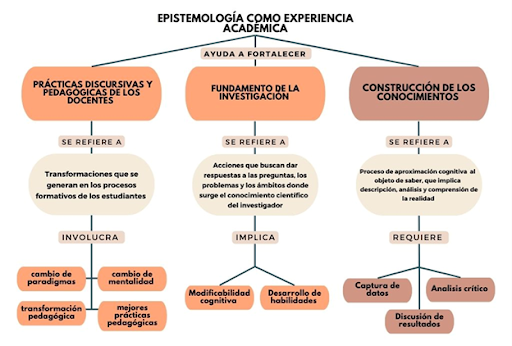

Figura 3 Cabe destacar que, para ambos autores, desde sus distintos contextos y épocas, se subraya la importancia de las experiencias en la adquisición del conocimiento, aunque desde enfoques diferentes. Platón se enfoca más en la relación entre el pensamiento y la realidad de las ideas, mientras que Dewey resalta la función práctica de la experiencia en el aprendizaje. Esta rica tradición de pensamiento acerca de las fuentes del conocimiento nos invita a reflexionar sobre nuestros propios métodos de aprendizaje y cómo estos pueden evolucionar en un mundo en constante cambio.

Aprende más

Para conocer más sobre Fuentes del conocimiento, puedes ver el siguiente video ¡Accede aquí!

-

1.1. Razón, experiencia y tradición.

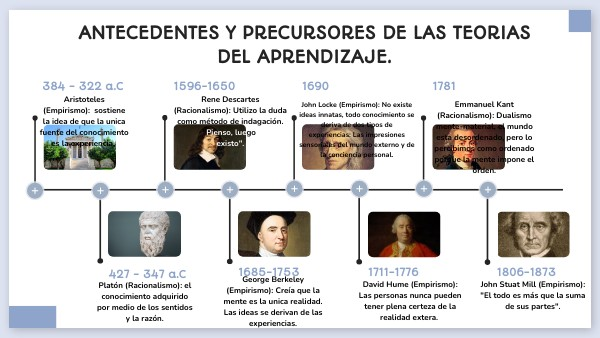

Por consiguiente, la búsqueda del conocimiento humano ha sido un tema central en la filosofía a lo largo de los siglos. En este ámbito, tres elementos han destacado como fuentes cruciales para entender cómo adquirimos saber: la razón, la experiencia y la tradición. Teniendo en cuenta que entre los pensadores que han reflexionado profundamente sobre estos conceptos se encuentran Immanuel Kant y John Dewey, cuyas obras ofrecen perspectivas diferentes pero complementarias sobre cómo se construye el conocimiento.

Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la era moderna, presenta una intersección interesante entre la razón y la experiencia en su obra Crítica de la razón pura, publicada en 1781.

Figura 1: Prueba de Imagen Este autor sostiene que el conocimiento no proviene únicamente de la experiencia sensorial, como afirmaban los empiristas, ni es completamente producto de la razón, como sostenían los racionalistas. Su enfoque se basa en lo que él llama "dualismo metodológico", donde ambas dimensiones son esenciales. La razón estructura nuestra experiencia, permitiéndonos entender el mundo más allá de lo que los sentidos pueden captar. Kant introduce el concepto de "categorías del entendimiento", que son principios innatos que organizan nuestras percepciones. Esto significa que la razón tiene un papel fundamental en cómo interpretamos las experiencias y, al mismo tiempo, nuestras experiencias informan y refinan nuestras capacidades racionales.

Figura 5 La obra de Kant aporta un marco que trasciende la dicotomía entre racionalismo y empirismo, estableciendo que la razón y la experiencia son interdependientes en la construcción del conocimiento. Esto abre la puerta a la importancia de la tradición, ya que las creencias y conceptos heredados influyen en cómo interpretamos nuestras experiencias. Sin embargo, la tradición, en este sentido, puede ser vista como un conjunto de ideas que, mediadas por la razón, son evaluadas y reinterpretadas a lo largo del tiempo, permitiendo una continuidad en la búsqueda del conocimiento.

Por su parte, John Dewey, un destacado filósofo y educador del siglo XX, ofrece una visión más pragmática en su obra Experiencia y naturaleza, publicada en 1925. Él enfatiza la idea de que la experiencia es el punto de partida del conocimiento. Para él, el aprendizaje no es un proceso meramente pasivo donde se depositan ideas, sino una actividad activa donde la experiencia juega un papel central. Este autor argumenta que conocer implica participar en la experiencia y resolver problemas prácticos que se presentan en la vida diaria. Propone que el aprendizaje se da a través de la interacción con el entorno, donde la razón actúa como un instrumento crítico que nos ayuda a reflexionar y tomar decisiones informadas basadas en lo experimentado.

Sin embargo, Dewey también conecta la experiencia con la tradición, pero desde un enfoque diferente al de Kant. Para Dewey, la tradición no es un conjunto estático de ideas, sino un proceso dinámico que se transforma continuamente a medida que las nuevas experiencias son incorporadas. Esto significa que las tradiciones pueden ser reevaluadas y modificadas, lo que permite que el conocimiento evolucione en un contexto social y cultural. Destaca que la razón, en esta perspectiva, se convierte en una herramienta fundamental para cuestionar y adaptar las tradiciones a las demandas del presente, promoviendo así un aprendizaje activo y contextualizado.

Figura 6 Ambos filósofos, Kant y Dewey, resaltan la importancia de la razón y la experiencia, aunque con enfoques distintos. Kant establece una relación estructurada entre ambas, donde la razón organiza la experiencia, mientras que Dewey pone énfasis en la experiencia como fuente primaria del conocimiento y propone un modelo más flexible y evolutivo respecto a la tradición. En concordancia, la razón, para ambos autores, se convierte en un mediador que permite la interpretación y la adaptación de la experiencia y la tradición, contribuyendo así a nuestra comprensión del mundo.

En concepción, al considerar la relación entre la razón, la experiencia y la tradición a través de las contribuciones de Kant y Dewey, podemos observar cómo estos conceptos se entrelazan en la construcción del conocimiento. La razón no solo organiza y da sentido a nuestras experiencias, sino que también permite cuestionar y adaptar las tradiciones que heredamos. Por su parte, la experiencia nos ofrece el contexto y la práctica necesarios para aplicar esas tradiciones y razonamientos a la vida real. Esto trae como consecuencia que esta triada se convierta en un fundamento esencial a lo largo de la historia del pensamiento humano, influyendo en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la educación y más allá. Al integrarlos, podemos desarrollar un entendimiento más holístico y crítico del conocimiento, que es relevante en un mundo en constante transformación.

-

1.1.1. Relación entre conocimiento y percepción.

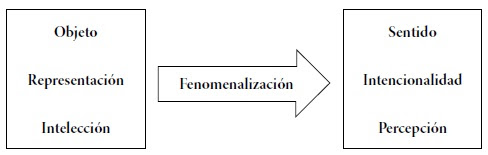

Figura 7 Es importante notar que la relación entre conocimiento y percepción ha sido objeto de un extenso análisis en la filosofía, abordando cómo nuestros sentidos y experiencias influyen en nuestra comprensión del mundo. Esta temática ha sido explorada por diversos pensadores, entre ellos Aristóteles y Maurice Merleau-Ponty, quienes, a través de sus respectivas obras, han proporcionado un marco significativo para comprender la interconexión entre estos dos conceptos.

Aristóteles, en su obra De Anima (también conocida como Sobre el alma), escrita hacia el año 350 a.C., plantea que la percepción es una de las fuentes primarias del conocimiento humano. Para este autor, la percepción se deriva de la interacción de los sentidos con el mundo físico, donde propone que los sentidos son capaces de captar las características de los objetos y, de esta manera, constituyen la base del conocimiento empírico. Sin embargo, su enfoque no consiste simplemente en recibir datos sensoriales, sino que a través de la percepción se produce un proceso cognitivo que permite al ser humano entender y categorizar su entorno. Además, establece que el conocimiento comienza con la percepción de los objetos, lo que a su vez conduce a la formación de conceptos universales. Así, la percepción se convierte en el punto de partida para el pensamiento racional, donde la experiencia sensorial se transforma en entendimiento y conocimiento.

Aprende más

Para conocer más sobre Conocimiento y Percepción, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

Figura 8 Por otro lado, Maurice Merleau-Ponty, un filósofo contemporáneo del siglo XX, ofrece una perspectiva fenomenológica en su obra Fenomenología de la percepción (1945). Merleau-Ponty desafía las nociones dualistas que separan el cuerpo y la mente, y enfatiza la importancia de la percepción corporal en la constitución del conocimiento.

Para él, la percepción no es simplemente una recepción pasiva de datos sensoriales; es un acto activo de participación del cuerpo en el mundo. En este sentido, sostiene que el cuerpo es el medio a través del cual el ser humano se relaciona con el mundo y que, por lo tanto, nuestras experiencias perceptivas son intrínsecamente corporales y situadas. Merleau-Ponty argumenta que el conocimiento emerge a partir de esta experiencia vivida; en ella, la percepción está impregnada de significado y contexto. Al considerar la percepción como un fenómeno encarnado, Merleau-Ponty ofrece un enfoque que resalta la interdependencia entre el sujeto y el mundo; muestra cómo nuestra comprensión se desarrolla a través de una interacción continua con lo que nos rodea.

Ambos autores, aunque pertenecen a contextos temporales y filosóficos muy distintos, subrayan la relevancia de la percepción en el proceso de adquisición del conocimiento. Sin embargo, Aristóteles establece la base de la percepción como el inicio del conocimiento empírico, sugiriendo un enfoque más racionalista; en este, la razón organiza la experiencia sensorial. En contraposición, Merleau-Ponty propone una visión más integrada y dinámica, donde la percepción es esencialmente corporal y contextualmente informada. Resalta la idea de que el conocimiento no puede separarse de nuestra experiencia vivida en el mundo. Lo que indica que esta interacción entre conocimiento y percepción, que ambos autores investigan, sigue siendo crucial en debates contemporáneos en filosofía, psicología y ciencias cognitivas; ofrece un marco comprensivo para entender cómo adquirimos y construimos nuestro entendimiento del mundo.

Aprende más

Para conocer más sobre El Conocimiento es la opinion cierta , puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

Aprende más

Para conocer más sobre PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

-

1.1.2. Análisis de textos epistemológicos.

Es importante destacar que el análisis de textos epistemológicos implica una exploración crítica de las teorías del conocimiento; se centra en cómo adquirimos, validamos y fundamentamos el saber. Entre los filósofos más representativos en el estudio de la epistemología contemporánea se encuentran Karl Popper y Thomas Kuhn, quienes, a través de sus respectivas obras, ofrecen perspectivas distintas pero complementarias sobre la evolución y la estructura del conocimiento científico.

Figura 10 Es de destacar que Karl Popper es conocido principalmente por su obra La lógica de la investigación científica (1934), donde propone el criterio de falsabilidad como un principio central para distinguir entre teorías científicas y no científicas. Se enfoca en una hipótesis formulada de tal manera que pueda ser puesta a prueba y, en principio, refutada mediante la observación o la experiencia. De esta manera, indica que el progreso del conocimiento científico se produce a través de un proceso de conjeturas y refutaciones. Basado en ello, Popper desafía la idea de que la ciencia avanza acumulando verdades irrefutables; más bien, sostiene que el conocimiento se desarrolla al desechar teorías que no pueden sobrevivir a pruebas empíricas rigurosas. Resalta la naturaleza provisional y dinámica del conocimiento científico; invita a un análisis crítico de las afirmaciones científicas y de los textos que las sustentan.

Figura 10 Según Thomas Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas (1962), introduce el concepto de "paradigma" como un modelo que guía la investigación científica dentro de una comunidad. Argumenta que el progreso científico no es lineal; avanza a través de períodos de normalidad, en los cuales los científicos trabajan dentro de un paradigma establecido, y períodos de revolución, donde se producen cambios fundamentales en la forma en que se entiende la ciencia. Asimismo, los textos epistemológicos deben ser analizados no solo por su contenido; también por el contexto histórico y social en el que se producen. Sugiere que el conocimiento es influenciado por factores extralógicos; como la cultura y las condiciones sociales. Esto implica que el análisis de textos debe considerar la dinámica de las comunidades científicas y las crisis que pueden llevar a nuevos paradigmas.

Continuando en este mismo contexto, la relación entre las posturas de Popper y Kuhn ofrece una rica área de reflexión dentro del análisis de textos epistemológicos. Mientras Popper enfatiza la importancia de la falsabilidad y el método científico como medios para validar el conocimiento; Kuhn propone que la ciencia es un proceso social y contextual. Evidencia que los cambios en el conocimiento no son solo el resultado de la refutación de teorías; también dependen de la aceptación y el rechazo de paradigmas por parte de la comunidad científica. Es de destacar que ambas perspectivas invitan a un enfoque crítico en el análisis de los textos; sugieren que no solo es fundamental evaluar la lógica y la coherencia interna de las teorías; también comprender el entorno en el que emergen y se desarrollan.

Figura 11 En resumen, el análisis de textos epistemológicos a través de los enfoques de Popper y Kuhn proporciona un marco integral que articula tanto la lógica del conocimiento científico como las dinámicas sociales que lo moldean. Al considerar las tensiones entre la falsabilidad y los paradigmas, los investigadores y estudiosos pueden desarrollar una comprensión más profunda de la evolución del conocimiento y de su naturaleza multifacética. Este análisis crítico es esencial para navegar en el complejo paisaje del saber contemporáneo, donde las teorías y paradigmas continúan desafiándose y evolucionando en un mundo en constante cambio.

Figura 12 -

-

-

Actividades

-

Make attempts: 1

-

-

Make attempts: 1