-

Introducción

Al hacer referencia al estudio de los orígenes del conocimiento y las corrientes epistemológicas, es fundamental comprender cómo los seres humanos han llegado a adquirir, estructurar y validar saberes a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, filósofos como Platón y Aristóteles plantearon preguntas esenciales sobre la naturaleza del conocimiento, su relación con la realidad y las formas de acceder a él. En tal sentido, estas concepciones iniciales sentaron las bases para el desarrollo de diversas corrientes epistemológicas que, a través de los siglos, han influido en la manera en que se entienden la ciencia, la filosofía y la educación. Por consiguiente, desde el racionalismo hasta el empirismo y el constructivismo, cada corriente ofrece una perspectiva única sobre cómo se puede generar y justificar el conocimiento, reflejando la complejidad y la evolución del pensamiento humano.

Figura 1: Prueba de Imagen Aprende más

Para conocer más sobre conceptos y corrientes epistemológicas, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

El tema aborda un resumen principales conceptos y corrientes epistemológicas y su aporte a las Ciencias Sociales.

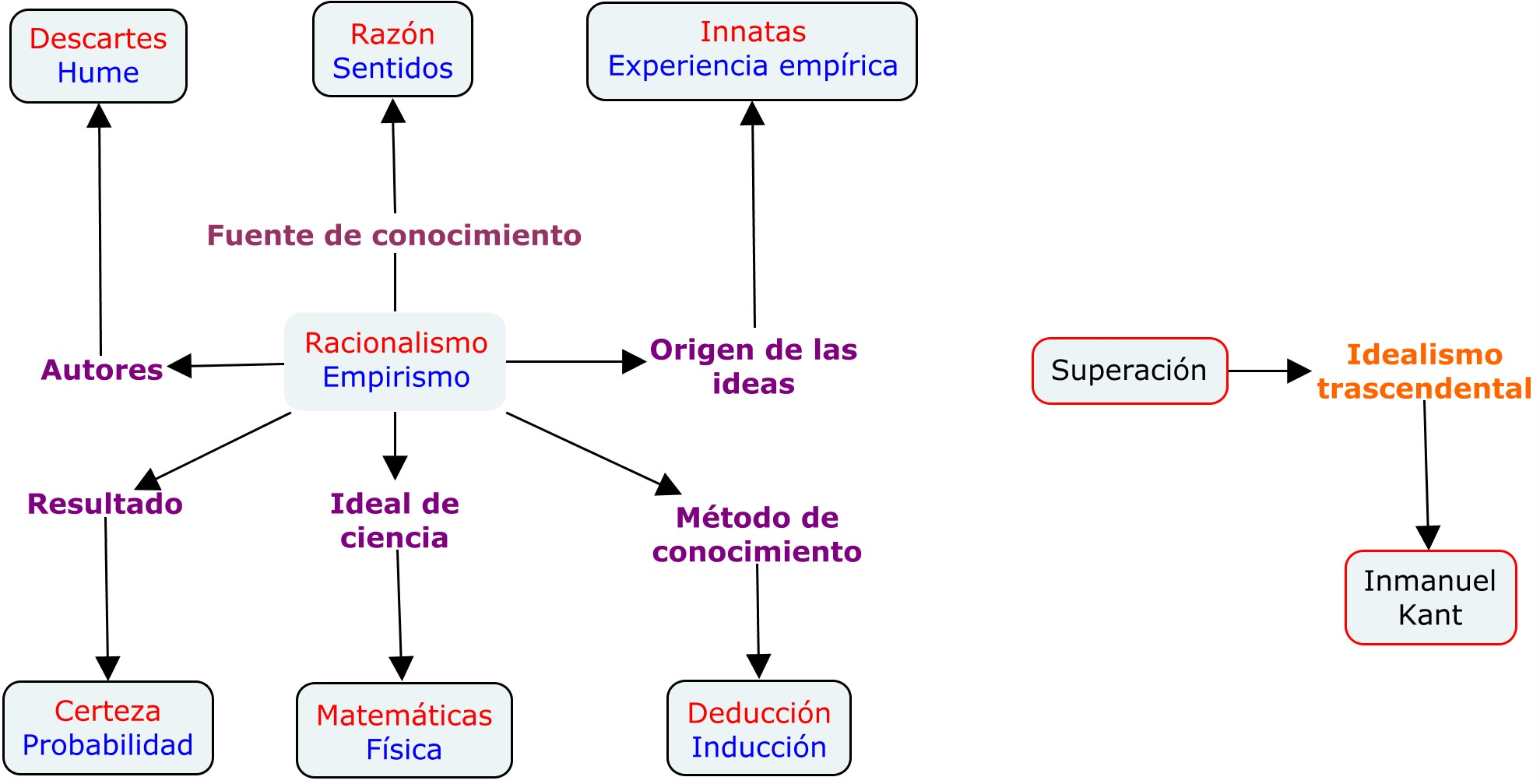

Figura 2 Por ejemplo, el positivismo, que busca validar el conocimiento a través de la observación y la comprobación experimental, contrasta con el idealismo, que enfatiza la dimensión mental y subjetiva de la experiencia. Es por ello que, en el contexto actual, la interdisciplinariedad y los avances en las ciencias cognitivas plantean nuevos desafíos y oportunidades para comprender el conocimiento humano. Esto invita a una reflexión crítica sobre los límites y las posibilidades de nuestras teorías epistemológicas. Además, cabe destacar que el análisis de los orígenes del conocimiento y las corrientes epistemológicas no solo es un ejercicio académico, sino también una exploración profunda de lo que significa conocer y entender el mundo que nos rodea.

-

1.1. Racionalismo, empirismo y constructivismo

Figura 3 Bajo esta temática de la relación entre racionalismo, empirismoy constructivismo ha sido objeto de estudio y debate en la filosofía y la epistemología desde tiempos antiguos. El racionalismo, defendido por filósofos como René Descartes en su obra Meditaciones metafísicas (1641), sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento y que existen verdades innatas que pueden ser descubiertas a través del pensamiento crítico. En contraste, el empirismo, representado por autores como John Locke en Ensayo sobre el entendimiento humano (1690) y David Hume en Tratado de la naturaleza humana (1739), argumenta que el conocimiento se origina a partir de la experiencia sensorial y la observación, destacando la importancia del mundo empírico en la formación del saber. Así, esta dicotomía entre el pensamiento racional y la experiencia sensorial ha marcado el desarrollo del conocimiento, influyendo en diversas disciplinas y corrientes de pensamiento a lo largo de los siglos.

Figura 4 Por otro lado, el constructivismo emerge en el siglo XX como una propuesta que integra elementos tanto del racionalismo como del empirismo. Autores como Jean Piaget, en su obra La construcción de lo real en el niño (1954), y Lev Vygotsky, con su enfoque en la interacción social en Pensamiento y lenguaje (1934), proponen que el conocimiento no se adquiere pasivamente, sino que se construye activamente a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Este enfoque reconoce la subjetividad y el contexto social en el proceso de aprendizaje, sugiriendo que el conocimiento es un producto socialmente construido. Por lo tanto, el análisis de estas tres corrientes ofrece una rica perspectiva sobre cómo se ha entendido y se puede comprender el conocimiento, destacando la complejidad del proceso de aprendizaje humano.

-

1.1.1. Epistemología clásica y contemporánea

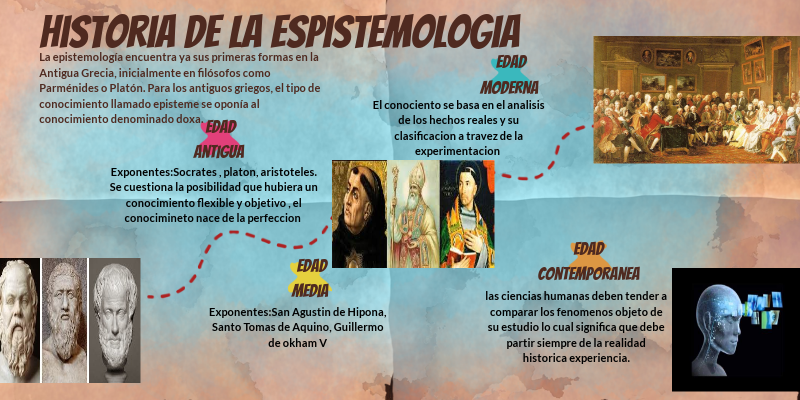

Es importante saber que la epistemología, entendida como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, ha evolucionado significativamente desde sus inicios, dando lugar a enfoques tanto clásicos como contemporáneos. En la epistemología clásica, filósofos como Platón, en su obra Teeteto (circa 360 a. C.), y Aristóteles, con su Metafísica (circa 350 a. C.), sentaron las bases para el tratamiento de cuestiones epistemológicas, tales como la naturaleza del conocimiento y su relación con la verdad. Por ejemplo, Platón, a través de su alegoría de la caverna, explora la noción de conocimiento como una forma de iluminación intelectual, mientras que Aristóteles define el conocimiento como un pensamiento verdadero justificado. Estas primeras formulaciones han servido como referencia fundamental para el desarrollo posterior de la epistemología, estableciendo las preguntas y desafíos que aún persisten en el ámbito del pensamiento filosófico.

Es importante saber que la epistemología, entendida como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, ha evolucionado significativamente desde sus inicios, dando lugar a enfoques tanto clásicos como contemporáneos. En la epistemología clásica, filósofos como Platón, en su obra Teeteto (circa 360 a. C.), y Aristóteles, con su Metafísica (circa 350 a. C.), sentaron las bases para el tratamiento de cuestiones epistemológicas, tales como la naturaleza del conocimiento y su relación con la verdad. Por ejemplo, Platón, a través de su alegoría de la caverna, explora la noción de conocimiento como una forma de iluminación intelectual, mientras que Aristóteles define el conocimiento como un pensamiento verdadero justificado. Estas primeras formulaciones han servido como referencia fundamental para el desarrollo posterior de la epistemología, estableciendo las preguntas y desafíos que aún persisten en el ámbito del pensamiento filosófico.En contraste, la epistemología contemporánea ha visto un auge en la diversificación de enfoques que abordan la naturaleza del conocimiento desde diversas perspectivas, incluyendo la crítica y el enfoqué feminista. Autores como Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas (1962) y Paul Feyerabend en Contra el método (1975) cuestionan las nociones tradicionales de progreso y objetividad científica, proponiendo que el conocimiento está situado en contextos históricos y sociales específicos. Kuhn, por ejemplo, introduce el concepto de "paradigma" para explicar cómo las teorías científicas cambian y son influenciadas por factores socioculturales, mientras que Feyerabend aboga por un pluralismo epistemológico que desafía la idea de un único método científico. Consecuentemente, estas contribuciones contemporáneas no solo enriquecen la conversación epistemológica, sino que también invitan a una reflexión crítica sobre la validez y la construcción del conocimiento en un mundo cada vez más complejo y diverso.

-

1.1.2. Filosofía de la ciencia.

Figura 6 La filosofía de la ciencia se ocupa del análisis crítico y reflexivo de los fundamentos, métodos y supuestos subyacentes a la práctica científica. Desde sus inicios, ha buscado entender cómo se genera el conocimiento científico, cómo se valida y cuál es su relación con la verdad y la realidad. Uno de los textos fundamentales en esta disciplina es La lógica de la investigación científica (1934) de Karl Popper, en el cual se sienta la base del falsacionismo como un criterio para demarcar lo que es ciencia de lo que no lo es. Popper argumenta que las teorías científicas deben ser falsables, es decir, deben ser susceptibles de ser comprobadas y potencialmente refutadas por la evidencia empírica. Esto contrasta con enfoques anteriores que valoraban la verificación de teorías como el estándar. Por ello, esta perspectiva ha influido profundamente en cómo se entiende la demarcación entre ciencia y no ciencia, abriendo un debate que persiste en la actualidad.

Aprende más

Para conocer más sobre La filosofía de la Ciencia, puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

El tema aborda los orígenes de la filosofía de la ciencia. El Círculo de Viena. Primera parte.

Figura 7 Otro autor significativo en la filosofía de la ciencia es Thomas Kuhn, cuya obra La estructura de las revoluciones científicas (1962) plantea una crítica innovadora al modelo progresivo del conocimiento científico. Kuhn introduce la idea de que la ciencia avanza a través de "paradigmas", que son marcos conceptuales que guían la investigación científica en un período determinado. Según Kuhn, la ciencia no opera de manera lineal, sino que experimenta rupturas en las que un paradigma es reemplazado por otro, a menudo tras períodos de crisis en los que los datos acumulados no pueden ser explicados por el paradigma vigente. Esta visión desafiadora ha conducido a una reevaluación de cómo se entiende la evolución de la ciencia y ha tenido un impacto duradero en el estudio de la filosofía y la sociología de la ciencia, iluminando la complejidad y la naturaleza dinámica del conocimiento científico.

-

-

-

Actividades

-

Hacer intentos: 1

-

-

Hacer intentos: 1