-

Introducción

Para iniciar nuestra clase sobre la Evaluación Crítica del Conocimiento, es fundamental comprender el contexto de los límites del conocimiento y el escepticismo filosófico. Sin embargo, a lo largo de la historia, pensadores como René Descartes y David Hume han desafiado la certeza del conocimiento, invitándonos a cuestionar la validez de nuestras creencias y las fuentes de información que utilizamos. Estos límites no solo revelan la fragilidad de lo que consideramos verdadero, sino que también nos llevan a un escepticismo saludable que nos impulsa a investigar, esclarecer y validar nuestras percepciones. El escepticismo, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una herramienta crítica para refinar nuestro entendimiento y evitar dogmas peligrosos.

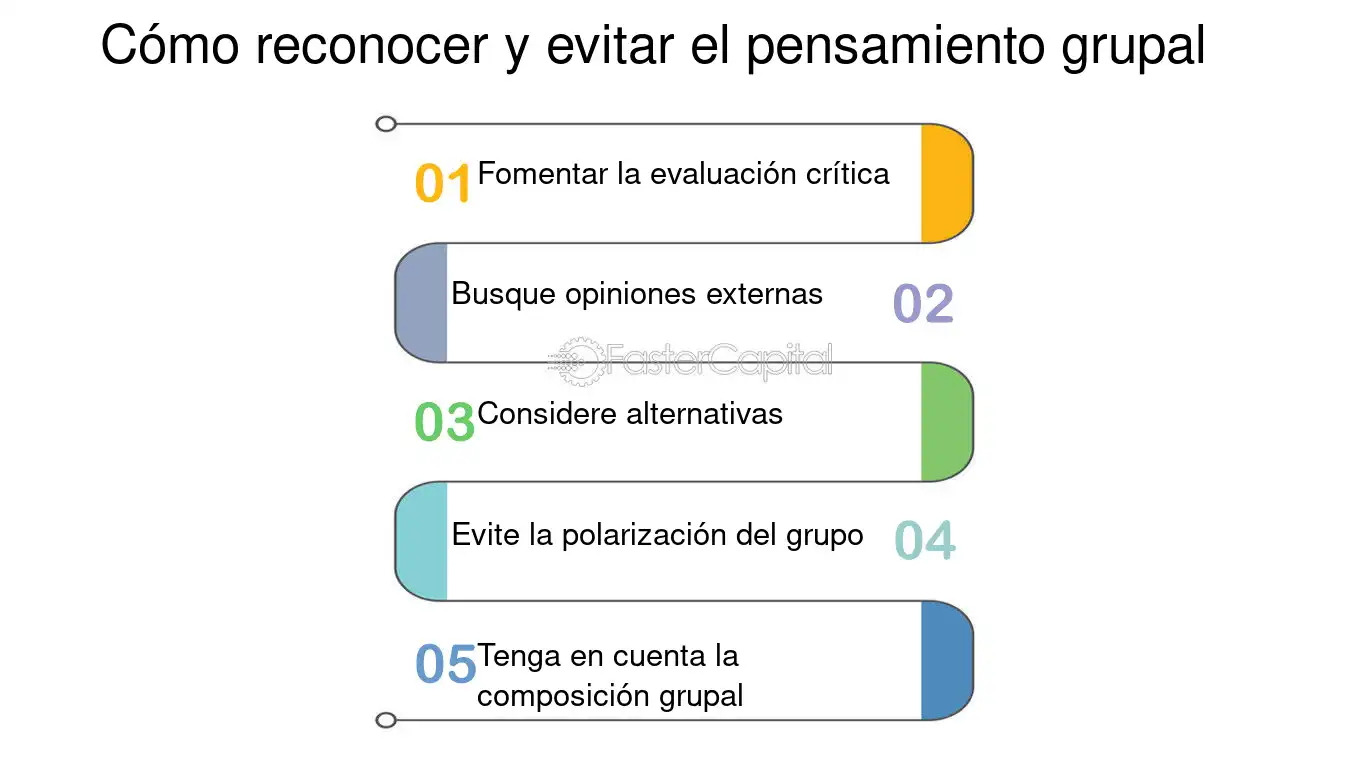

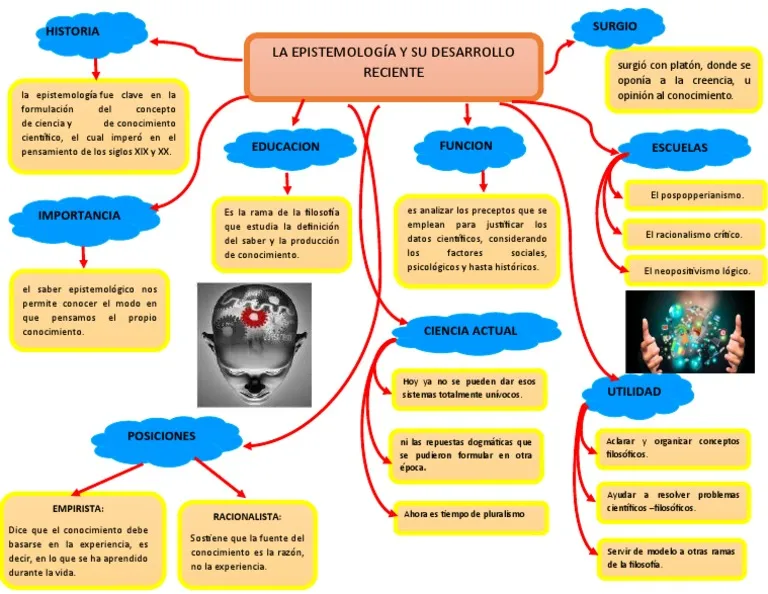

Imagen 1: Evaluación Crítica. Faster Capital. 2025. Tomado de: Faster Capital. 2025. Por otra parte, al abordar las teorías de la verdad y su aplicabilidad, es crucial examinar cómo diferentes corrientes filosóficas como el realismo, el coherentismo y el pragmatismo, ofrecen distintas perspectivas sobre lo que constituye la verdad; La teoría de la verdad como coherencia, por ejemplo, nos invita a considerar la consistencia de nuestras creencias dentro de un sistema mayor, mientras que el pragmatismo enfatiza la utilidad de las creencias en contextos prácticos. En esta clase, analizaremos problemas epistemológicos actuales, como el impacto de la desinformación en la era digital y cómo las polarizaciones sociales afectan nuestra concepción de la verdad, explorando la relevancia de estas teorías en la construcción de un conocimiento crítico y responsable en el mundo contemporáneo.

Clase 9: Evaluación Crítica del Conocimiento.

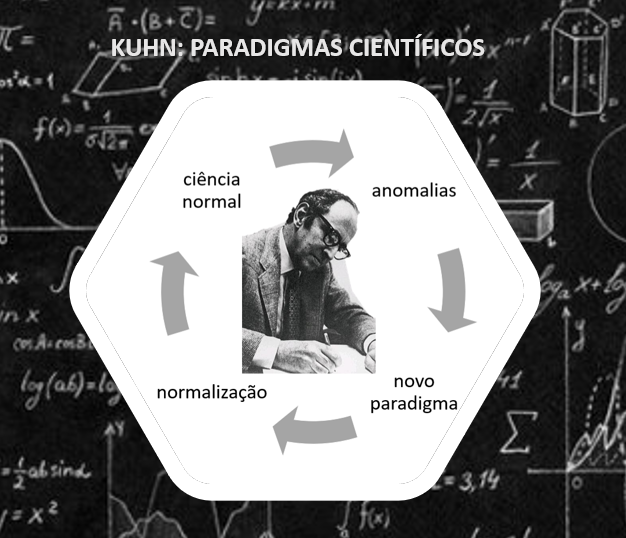

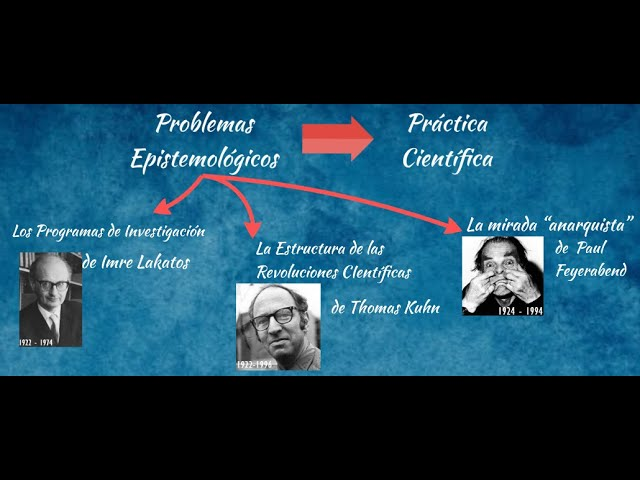

Es de importancia destacar que, la Evaluación Crítica del Conocimiento implica un proceso reflexivo que invita a una revisión de nuestras propias creencias y su justificación. Thomas Kuhn (1996), en su obra La estructura de las revoluciones científicas, argumenta que el conocimiento científico no avanza de manera lineal, sino a través de paradigmas que, cuando se vuelven obsoletos, requieren una evaluación crítica que permita un cambio de perspectiva. El autor resalta cómo las comunidades científicas tienden a establecer consensos que pueden limitar el cuestionamiento de ideas, lo cual subraya la importancia de fomentar un enfoque crítico. Por su parte, Paul Feyerabend en Contra el método (1975) desafía la noción de que existe un método único para evaluar el conocimiento, sugiriendo que la pluralidad y la crítica son fundamentales para el avance del saber humano. Feyerabend aboga por una visión más democrática del conocimiento, donde distintas formas de entender el mundo coexistan y sean evaluadas críticamente.

Imagen 2: Paradigmas Científicos. Thomas Kuhn 1996. Tomado de: Thomas Kuhn 1996. Es de destacar que la evaluación crítica del conocimiento es fundamental para entender cómo se construye y se valida la información que utilizamos, especialmente en contextos académicos y científicos. Sin embargo, según Thomas Kuhn (1996), el desarrollo del conocimiento no es un proceso lineal, sino que está condicionado por los paradigmas que rigen cada época; estos paradigmas pueden limitar el cuestionamiento y el cambio necesario para el avance. Paul Feyerabend (1975) complementa esta idea al argumentar que no hay un único método para alcanzar el conocimiento, y propone que la diversidad de enfoques y la crítica constante son esenciales para un progreso genuino. Esta reflexión invita a cuestionar tanto nuestras creencias actuales como las prácticas de validación en diversas disciplinas. Comparto link de video relacionado con el tema

Aprende más

Para conocer más sobre "Evaluación crítica del conocimiento", puedes leer el siguiente artículo ¡Accede aquí!

El paradigma de la evaluación crítica del conocimiento es fundamental para entender la validez y la fiabilidad de las ideas y teorías que sustentan nuestra comprensión del mundo., filosóficamente, esta evaluación implica cuestionar los supuestos, metodologías y fuentes de las que proviene el conocimiento, reconociendo que no todos los conocimientos poseen el mismo grado de certeza u objetividad. Es importante analizar si las evidencias y razonamientos utilizados son sólidos y si están libres de sesgos, prejuicios o intereses particulares, relacionando. La evaluación crítica requiere distinguir entre conocimientos científicos, filosóficos o empíricos, y aquellos que pueden estar influenciados por contextos culturales, ideologías o condiciones históricas específicas. Esta reflexión ayuda a evitar aceptar verdades absolutas o dogmas, promoviendo una actitud de duda y revisión constante que enriquece nuestro entendimiento y fomenta el avance del conocimiento en todas sus formas. Sin embargo, también plantea el desafío de reconocer las limitaciones humanas en la búsqueda de la verdad, ya que toda evaluación está mediada por nuestras capacidades cognitivas, culturales y sociales.

Desde otra perspectiva, una evaluación crítica del conocimiento no solo implica analizar su validez, sino también su impacto ético y social. Los conocimientos pueden ser utilizados para justificar desigualdades, manipular masas o perpetuar sistemas de opresión si no se examinan sus implicaciones morales. La historia muestra cómo ciertos conocimientos científicos o filosóficos han sido distorsionados para servir intereses particulares, lo que hace imprescindible un enfoque ético en la evaluación. Además, en un mundo globalizado y multicultural, es crucial reconocer diversas formas de conocimiento y valorarlas críticamente, sin imponer una única visión hegemónica. La evaluación crítica del conocimiento, por tanto, requiere un equilibrio entre rigor racional, conciencia ética y sensibilidad social, promoviendo un ejercicio reflexivo que contribuya a un avance intelectual y moral más justo y responsable.

-

9.1. Límites del conocimiento y escepticismo filosófico

Bajo esta perspectiva, el reconocimiento de los límites del conocimiento ha sido un tema recurrente en la filosofía. David Hume, en su obra Investigación sobre el entendimiento humano (1748), establece que nuestra comprensión está restringida por la experiencia y el hábito, sugiriendo que muchas de nuestras creencias no pueden ser fundamentadas de manera racional, sino que son el producto de una propensión humana a buscar patrones. Hume enfatiza el escepticismo como una postura saludable frente a la certeza, argumentando que es prudente dudar de lo que no puede ser directamente observado.

Imagen 3: Pensamiento escéptico: sobre filosofía, Escepticismo y Existencialismo. Tomado de: Imagen de la portada del libro "Pensamiento escéptico: estudios sobre filosofía, escepticismo y existencialismo", recuperado de Storytel, 2025. Pensamiento Escéptico Por otro lado, Immanuel Kant, en Crítica de la razón pura (1781), explora la intersección entre la experiencia y la razón, planteando que, aunque nuestro conocimiento está limitado por las condiciones de la percepción y la mente, también hay formas de conocimiento (como las matemáticas y las leyes morales) que son universalmente válidas. Esto abre el debate sobre el escepticismo al considerar que, aunque hay límites, hay ciertas certezas que podemos alcanzar a través de la razón.

Asimismo, los límites del conocimiento han sido objeto de profundo análisis filosófico, especialmente en relación con el escepticismo. David Hume (1748) sostiene que nuestras creencias están influidas por la experiencia y las limitaciones humanas, lo que nos lleva a dudar de la certeza absoluta de nuestras afirmaciones. A su vez, Immanuel Kant (1781) argumenta que, aunque hay límites en nuestra capacidad de conocer el mundo a través de la experiencia, hay también verdades universales que podemos alcanzar mediante la razón. Juntos, Hume y Kant desafían la noción de certeza absoluta y promueven una aproximación más crítica y matizada a la comprensión del conocimiento.

Resumiendo, en relación con los límites del conocimiento y el escepticismo filosófico plantean preguntas fundamentales sobre la capacidad humana para comprender la realidad en su totalidad. Desde una perspectiva crítica, el escepticismo desafía la pretensión de alcanzar verdades absolutas, argumentando que nuestras percepciones y razonamientos están siempre condicionados por limitaciones cognitivas, culturales y contextuales. Esto puede conducir a una postura de duda radical que cuestiona la validez de todo conocimiento, incluso de aquellos descubrimientos científicos y filosóficos que parecen sólidos. Sin embargo, este enfoque también presenta una paradoja: si se duda de todo, ¿cómo es posible afirmar algo con certeza? La crítica radica en que un escepticismo extremo puede paralizar el avance del conocimiento y socavar la confianza en la ciencia, la filosofía y la racionalidad. Por tanto, aunque reconocer los límites es fundamental para evitar dogmas y errores, el escepticismo debe equilibrarse con una actitud de apertura y revisión constante, que permita avanzar sin caer en la incredulidad total.

Por otro lado, aceptar los límites del conocimiento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la certeza y la validez de nuestras creencias. Asimismo, la filosofía, en su búsqueda, ha reconocido que ciertos aspectos de la realidad pueden ser inalcanzables para la razón humana, como los misterios del cosmos o la naturaleza última de la existencia. Este reconocimiento puede generar una actitud humilde, que fomente la aceptación de la incertidumbre y promueva una visión más flexible y abierta del saber. Sin embargo, también existe el riesgo de que el reconocimiento de límites conduzca a un escepticismo nihilista, que niegue cualquier posibilidad de progreso o verdad significativa. La clave está en mantener un equilibrio crítico: aceptar las limitaciones sin renunciar a la búsqueda de conocimientos útiles y éticamente responsables. Por ello, la filosofía debe promover una actitud de humildad intelectual, que reconozca los límites sin caer en la desesperanza, permitiendo un avance reflexivo y ético en la comprensión del mundo.

-

9.2 Teorías de la verdad y su aplicabilidad

Imagen 4: El problema del conocimiento. Nota: Nota. Imagen que ilustra El problema del conocimiento, Teorías y criterios de la verdad. La desinformación y el criterio de la posverdad, adaptada de Rafael Robles, 2024. El problema del Conocimiento Continuando con la temática de las teorías de la verdad que ofrecen marcos conceptuales para evaluar y entender el conocimiento. La teoría de la correspondencia, defendida por Bertrand Russell en La filosofía de la lógica (1919), sostiene que la verdad es una relación entre las proposiciones y la realidad. Según Russell, para que una afirmación sea considerada verdadera, debe corresponder con los hechos observables, lo que tiene importantes implicaciones prácticas en campos como la ciencia. Por su parte, Richard Rorty, en La filosofía y el espejo de la naturaleza (1979), critica la idea de una verdad objetiva y propone una versión del pragmatismo que enfatiza la utilidad y la coherencia en nuestras creencias. Rorty sugiere que, en lugar de buscar verdades absolutas, deberíamos enfocarnos en lo que funciona en contextos específicos, lo que resalta la aplicabilidad pragmática de las teorías de la verdad en la vida cotidiana.

Imagen 5: Teorías de la Verdad según La Filosofía. Nota. Imagen relacionada con las teorías de la verdad según la filosofía, adaptada de Rafael Robles, 2024, Teorías de la Verdad según La Filosofía En tal sentido, las teorías de la verdad son fundamentales para entender cómo evaluamos y aplicamos el conocimiento en situaciones del mundo real. Bertrand Russell (1919) propuso la teoría de la correspondencia, que sostiene que una afirmación es verdadera si se corresponde con los hechos observables, enfocándose en que tiene implicaciones prácticas significativas, especialmente en la ciencia, donde la verificación empírica es esencial. Sin embargo, por otro lado, Richard Rorty (1979) desafía la noción de una verdad objetiva, sugiriendo en su enfoque, que el valor de una creencia radica en su utilidad y aplicabilidad en contextos específicos. Esto invita a una reevaluación de cómo clasificamos y utilizamos el conocimiento en nuestras vidas diarias.

Bajo esta perspectiva, las teorías de la verdad, como el correspondencialismo, el coherenceismo y el pragmatismo, ofrecen diferentes enfoques para entender qué significa que una afirmación sea verdadera, desde una crítica filosófica, cada una de estas teorías presenta ventajas y limitaciones en su aplicabilidad práctica, teniendo en cuenta que el correspondencialismo sostiene que la verdad consiste en la correspondencia entre las afirmaciones y la realidad objetiva, lo que parece intuitivo y útil en ámbitos científicos y empíricos. No obstante, resulta problemático en contextos donde la realidad es compleja o no completamente accesible, ya que la correspondencia puede ser difícil de verificar con certeza absoluta. Sin embargo, el coherenceismo afirma que la verdad se basa en la coherencia de un conjunto de creencias, pero esto puede conducir a sistemas cerrados y autoreferenciales que refuercen errores si no están bien fundamentados. Al hacer referencia del pragmatismo, por su parte, evalúa la verdad en función de su utilidad práctica, lo que resulta valioso en la toma de decisiones cotidianas, pero puede ser insuficiente en ámbitos donde los criterios de utilidad no son claros o universales, lo que, en definitiva, la aplicabilidad de estas teorías varía según el contexto, y ninguna resulta completamente satisfactoria en todos los escenarios, lo que evidencia la complejidad inherente a la noción de verdad.

En consecuencia, la aplicabilidad de las teorías de la verdad en la vida cotidiana y en la ciencia requiere un análisis crítico de su utilidad práctica y sus implicaciones epistemológicas, sabiendo que, la teoría correspondencialista, por ejemplo, es fundamental en la ciencia moderna, donde la validación de hipótesis depende de su correspondencia con los datos observables, sabiendo que, en ámbitos filosóficos o éticos, esta teoría puede ser limitada, pues no siempre es posible verificar de manera objetiva todas las afirmaciones, en tal sentido, la coherencia, aunque útil en sistemas internos de pensamiento, puede caer en el relativismo o en la construcción de verdades autoconfirmadas que no reflejan necesariamente la realidad externa. El pragmatismo, por otro lado, favorece decisiones prácticas y soluciones inmediatas, pero corre el riesgo de reducir la verdad a un concepto funcional, dejando de lado aspectos profundos y reflexivos. En conclusión, la aplicabilidad de las distintas teorías de la verdad debe considerarse en función del contexto y del propósito, siendo fundamental una visión crítica que integre sus fortalezas y limitaciones para abordar la complejidad de la búsqueda de la verdad en diferentes ámbitos de la vida.

-

9.3 Análisis de problemas epistemológicos actuales

En la era de la información, los problemas epistemológicos han tomado una nueva dimensión, especialmente con la proliferación de noticias falsas y la desinformación. Hannah Arendt, en su libro "La mentira en la política" (1971), analiza cómo la distorsión de la verdad puede impactar la esfera pública y la política, sugiriendo que el ataque a los hechos objetivos puede desestabilizar las bases de la confianza social, el autor, enfatiza la necesidad de una crítica continua del conocimiento para defender la verdad en el discurso público.

Imagen 6: La Epistemología y su desarrollo reciente. Nota. Adaptado de La Epistemelogía y su desarrollo reciente, 2025 Por otro lado, Eli Pariser, en The Filter Bubble (2011), expone cómo los algoritmos personalizados en Internet pueden limitar nuestra exposición a ideas contrarias, creando burbujas informativas que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Pariser argumenta que esta fragmentación del conocimiento limita nuestra capacidad de analizar críticamente la información, lo que conlleva riesgos significativos para la democracia y la cohesión social.

Profundiza más

Los retos de la epistemelogía en el siglo XXI: En esta reflexión sobre la epistemología en el contexto contemporáneo, el video aborda los desafíos que enfrenta esta disciplina en una época marcada por la desinformación y la manipulación mediática. A lo largo de la sesión, se explora el papel crucial que desempeña la epistemología en la identificación y análisis de la información, buscando criterios que nos ayuden a distinguir el engaño de la verdad en un entorno saturado de contenido manipulado. Además, se discuten las herramientas epistemológicas que pueden ser aplicadas para desarrollar un pensamiento crítico capaz de enfrentar los retos de la información en el siglo XXI, promoviendo una comprensión más profunda de cómo construimos el conocimiento en un mundo cada vez más influenciado por los medios. ¡Accede aquí!

Imagen 7: Más allá de las teorías científicas. Nota Adaptado de "Más allá de las teorías científicas. Los problemas Epistemológicos" por Nico Balero Reche, 2021 Más allá de las teorías científicas Continuando bajo esta temática, se menciona que, en la actualidad, los problemas epistemológicos se han intensificado con la difusión de la desinformación y las fake news, lo que afecta nuestra comprensión de la realidad. Hannah Arendt (1971) argumenta que la manipulación de la verdad en el ámbito político puede socavar la confianza en el discurso público, destacando la necesidad de una crítica continua del conocimiento. El Pariser (2011) complementa esta discusión al señalar cómo los algoritmos en las redes sociales pueden crear burbujas informativas, restringiendo nuestra exposición a perspectivas diversas y, por ende, limitando el análisis crítico de la información, subrayando estos factores subrayan la urgencia de desarrollar habilidades de evaluación crítica para navegar eficazmente en el complejo panorama informativo contemporáneo.

-

-

-

Actividades

-

Hacer intentos: 1

-

-

Hacer intentos: 1