-

Introducción

Show More Show LessIntroducción

Queridos participantes,

¡Bienvenidos a esta emocionante aventura digital! Nos entusiasma ser parte de este viaje de aprendizaje, en el que descubrirán nuevas herramientas, adquirirán valiosos conocimientos y desarrollarán habilidades que les acompañarán a lo largo de su trayectoria.

Les invitamos a familiarizarse con la plataforma, conocer el curso y participar activamente.

¡Estamos aquí para apoyarlos en cada paso de este proceso!

¡Mucho éxito en este inicio!

El equipo de PUCE Virtual

-

-

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

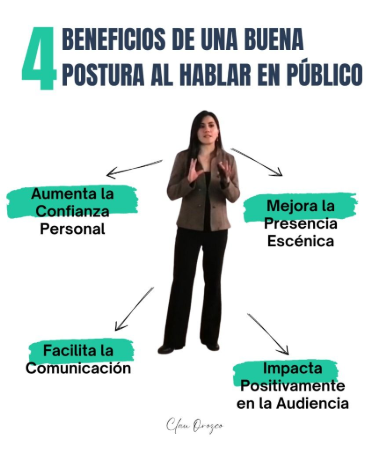

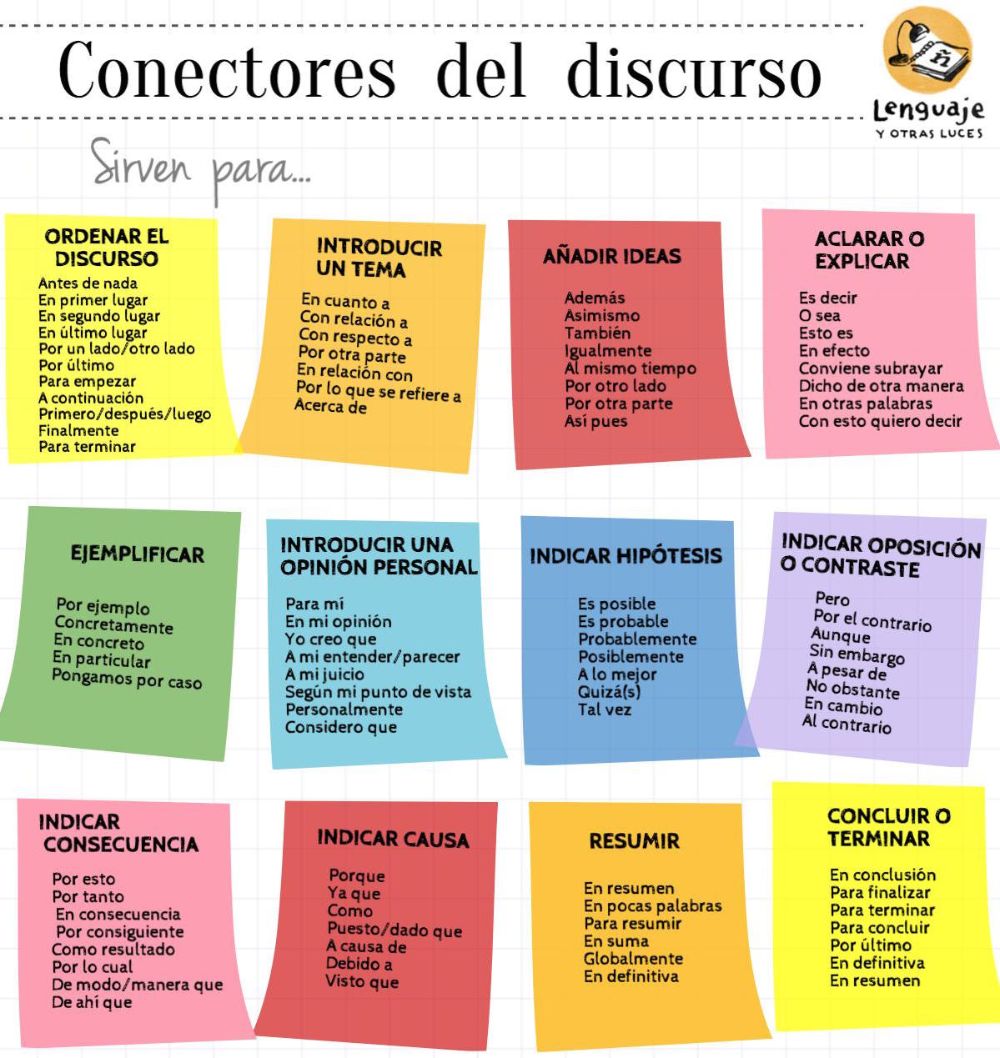

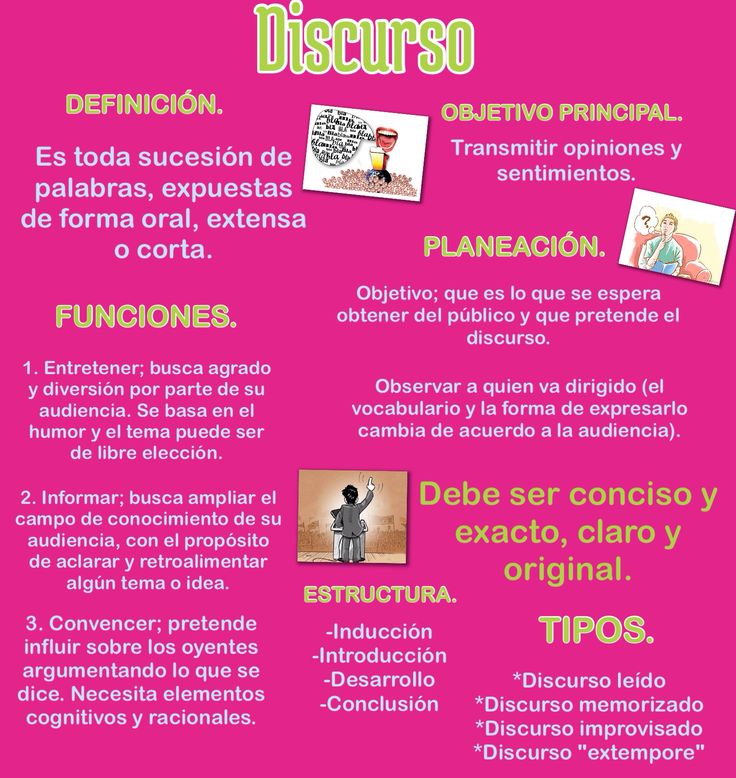

La asignatura Técnicas y Herramientas de Expresión Oral está diseñada bajo un enfoque práctico-taller, centrado en el desarrollo de habilidades comunicativas verbales y no verbales aplicadas a contextos académicos, sociales y profesionales. A través de actividades participativas y colaborativas, los estudiantes fortalecen su capacidad para componer discursos orales organizados, coherentes y adecuados al contexto y al público objetivo. Se prioriza el uso consciente de los elementos paralingüísticos (como el tono, ritmo y volumen de voz), así como de las herramientas kinésicas y proxémicas que enriquecen la comunicación. Este espacio académico reconoce que una comunicación efectiva no se limita a las palabras, sino que implica dominar una variedad de recursos expresivos, tanto físicos como simbólicos, que potencian el mensaje y generan mayor impacto en las audiencias.

Además, la asignatura promueve la reflexión sobre el rol del lenguaje no verbal en la interacción humana y en la construcción de relaciones. A partir del análisis de discursos, ejercicios de exposición y retroalimentación grupal, el estudiante desarrollará competencias asociadas a la creatividad, la autoconfianza y la autorregulación en situaciones comunicativas reales. Se espera que, al finalizar el curso, el estudiante no solo domine técnicas de expresión oral, sino que también sea capaz de adaptar su mensaje y comportamiento comunicativo a diversas situaciones y audiencias, con ética, sensibilidad cultural y pensamiento crítico. De este modo, esta asignatura contribuye significativamente al perfil de egreso, formando profesionales con habilidades sólidas para la interacción efectiva, liderazgo colaborativo y participación activa en espacios públicos y privados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

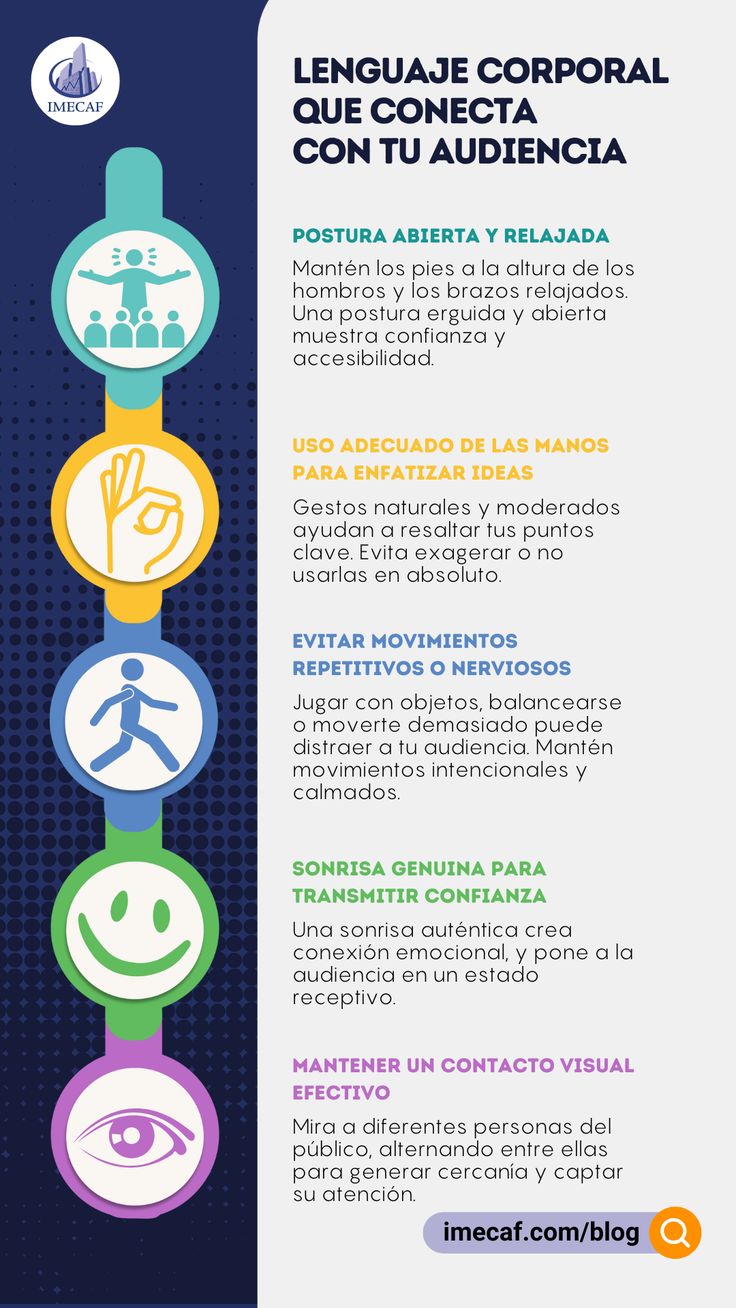

RDA 1: Identificar las dimensiones del lenguaje no verbal y las características contextuales de las personas en la interlocución.

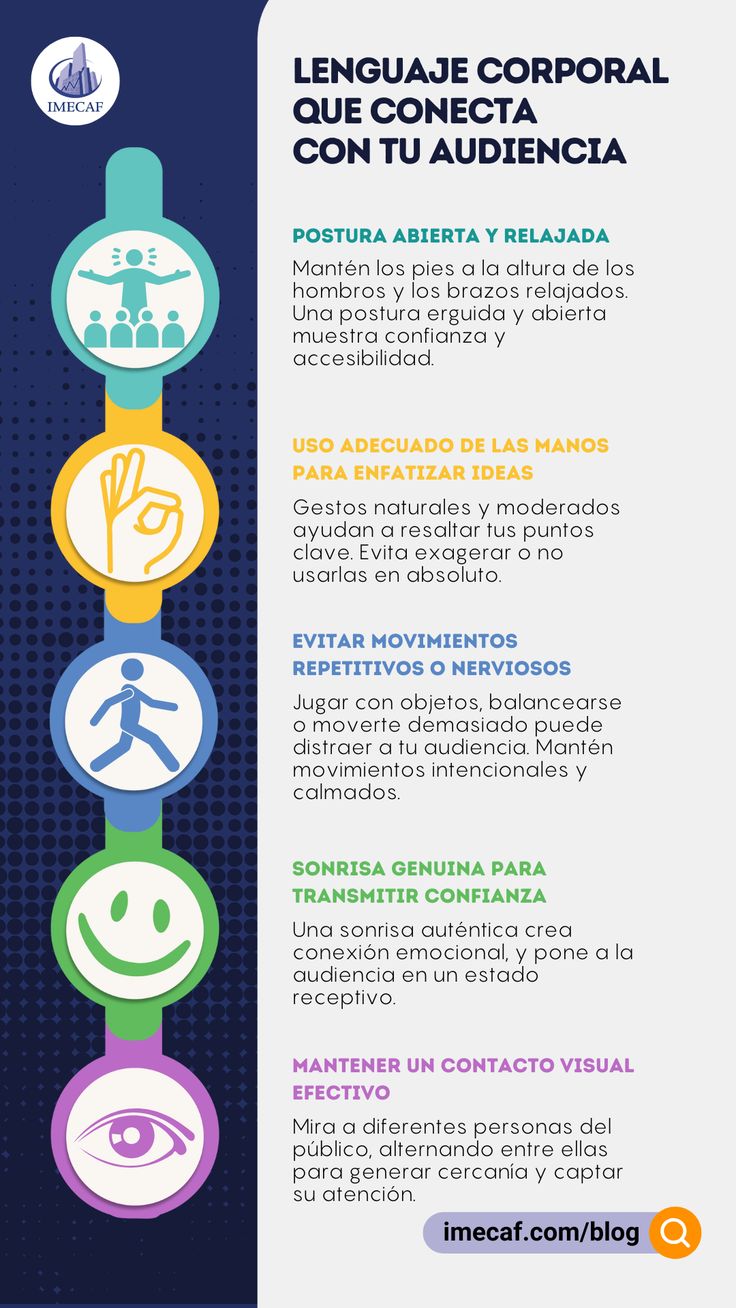

- Criterio de evaluación 1: Reconoce e identifica las dimensiones del lenguaje no verbal (paralingüística, proxémica y kinésica) y su impacto en la comunicación interpersonal.

- Criterio de evaluación 2: Aplica estrategias de lenguaje no verbal en su expresión oral, utilizando gestos, posturas y contacto visual para mejorar su efectividad comunicativa en distintos contextos.

RDA 2: Integrar las dimensiones del lenguaje no verbal con el lenguaje verbal para la producción oral eficiente y efectiva.

- Criterio de evaluación 1: Emplea elementos paralingüísticos, como tono, ritmo, volumen y pausas, para reforzar el significado del mensaje y captar la atención del receptor.

- Criterio de evaluación 2: Complementa su discurso con recursos del lenguaje no verbal que aportan a una comunicación clara, persuasiva y atractiva en interacciones tanto presenciales como digitales.

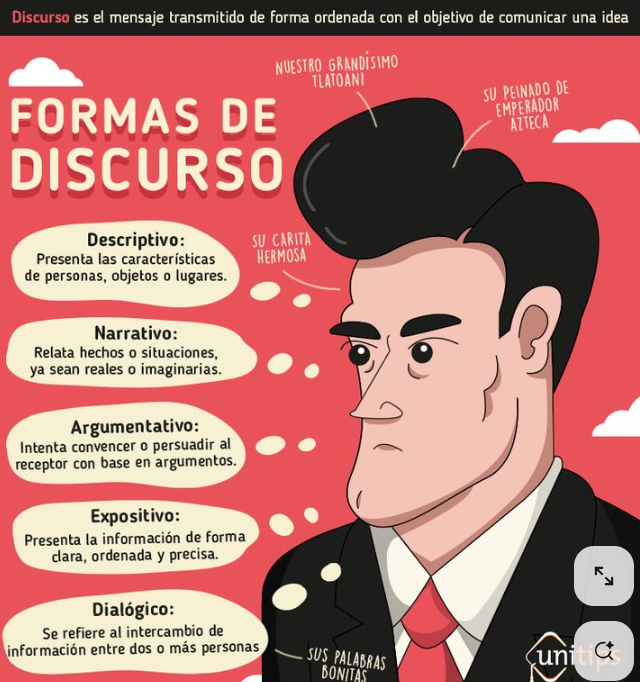

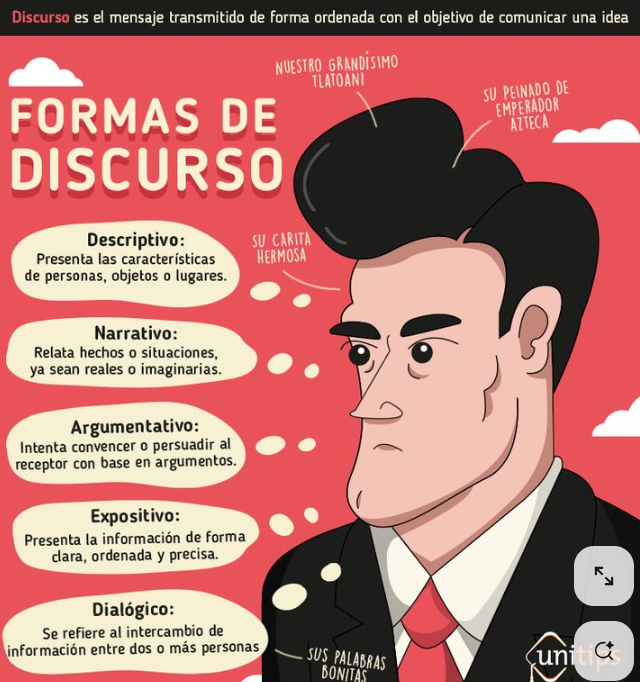

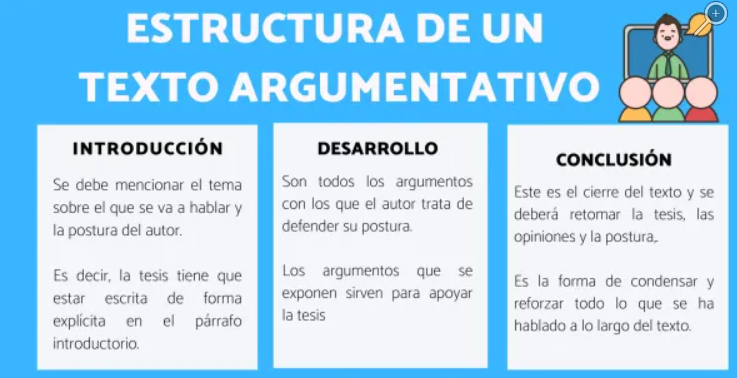

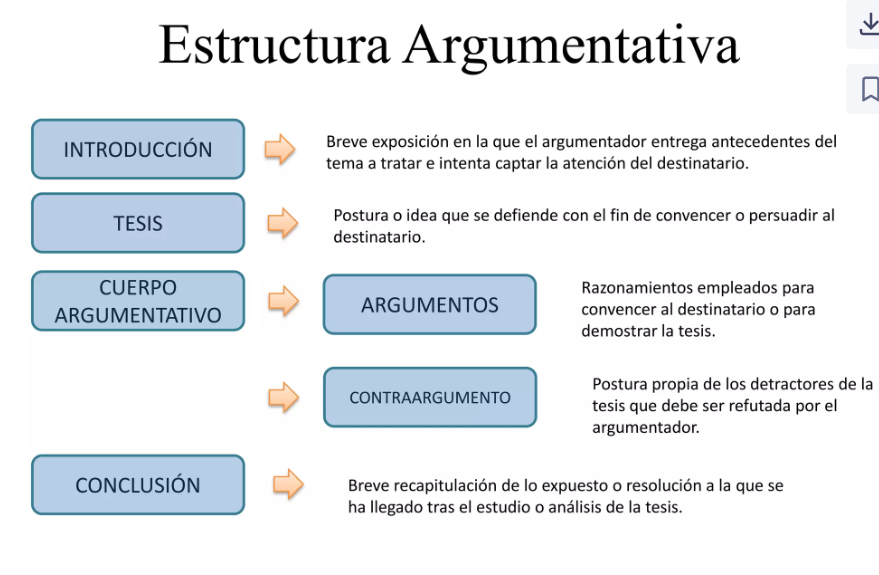

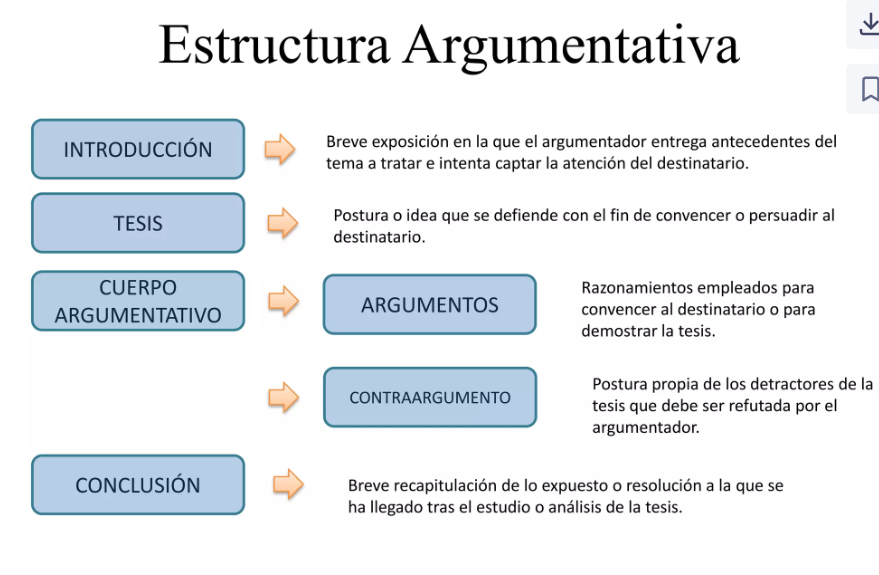

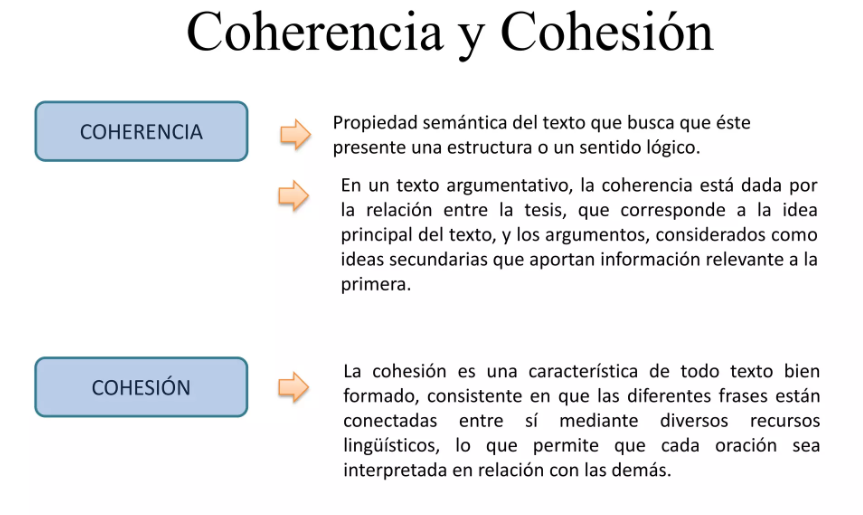

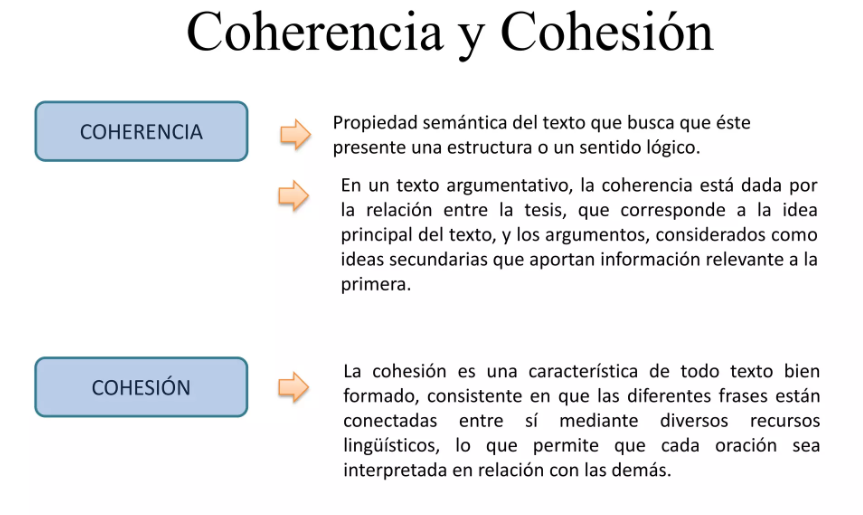

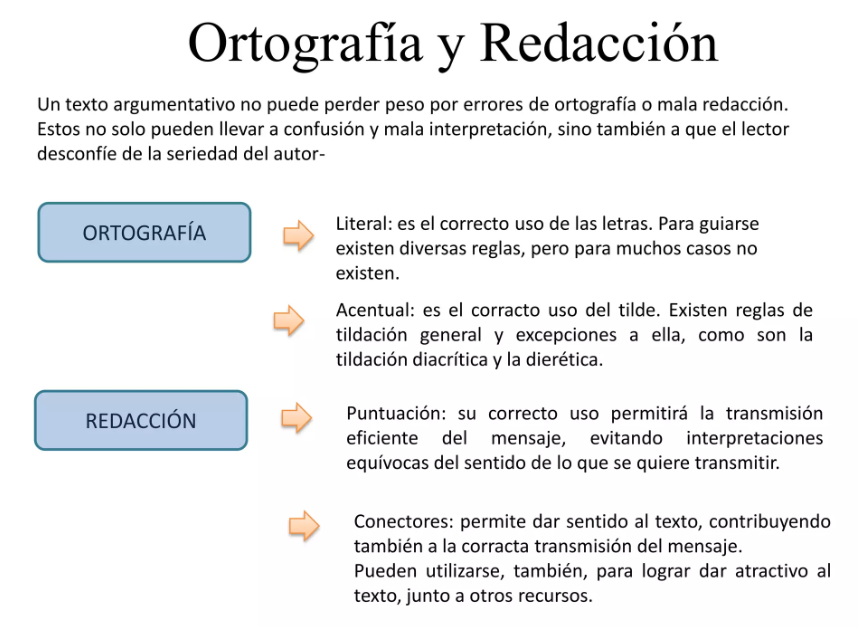

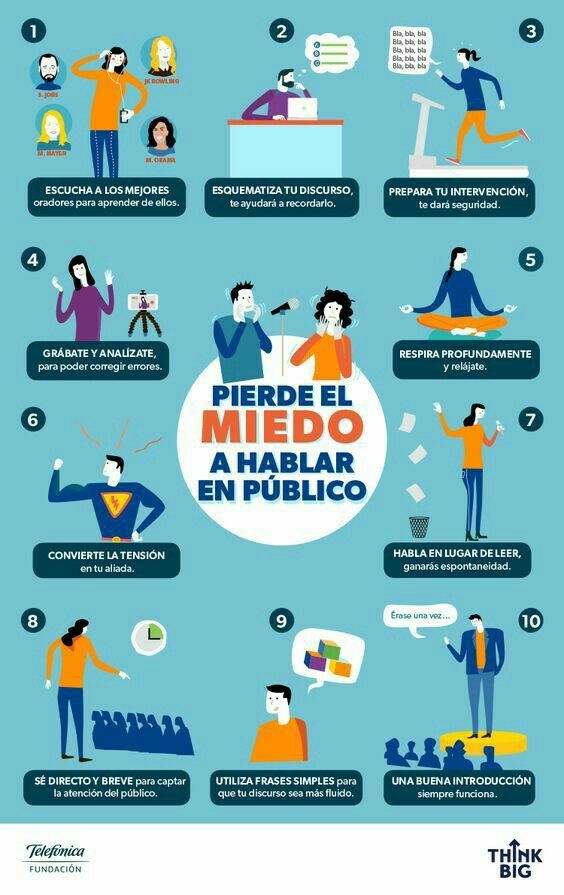

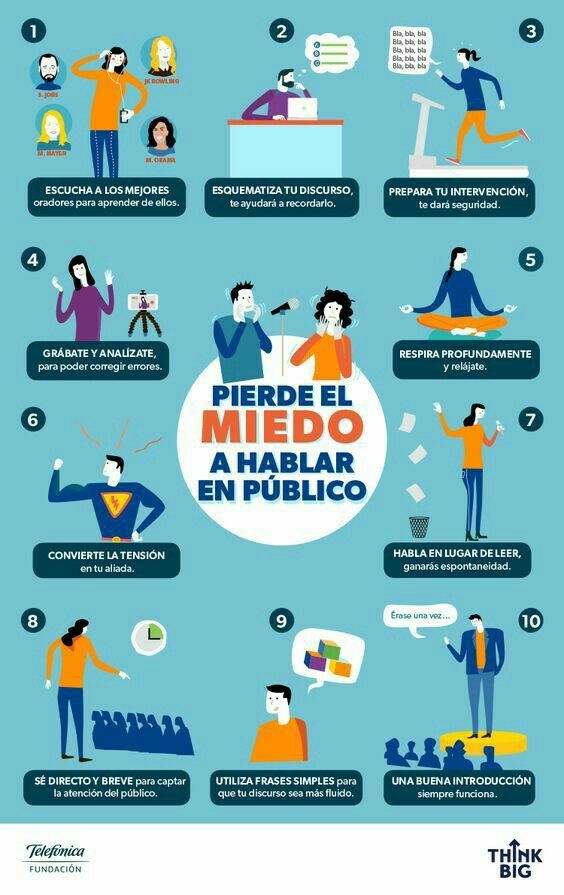

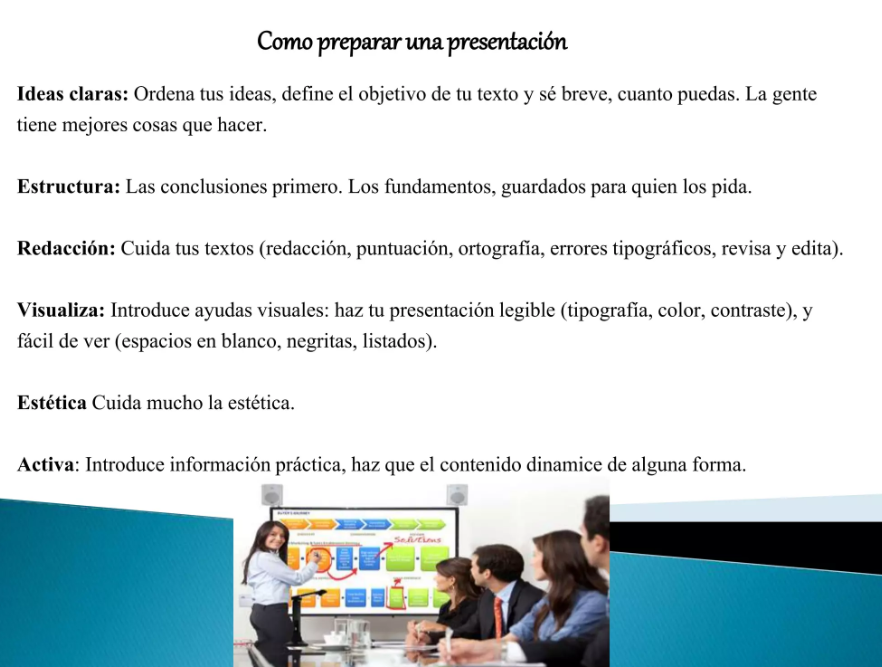

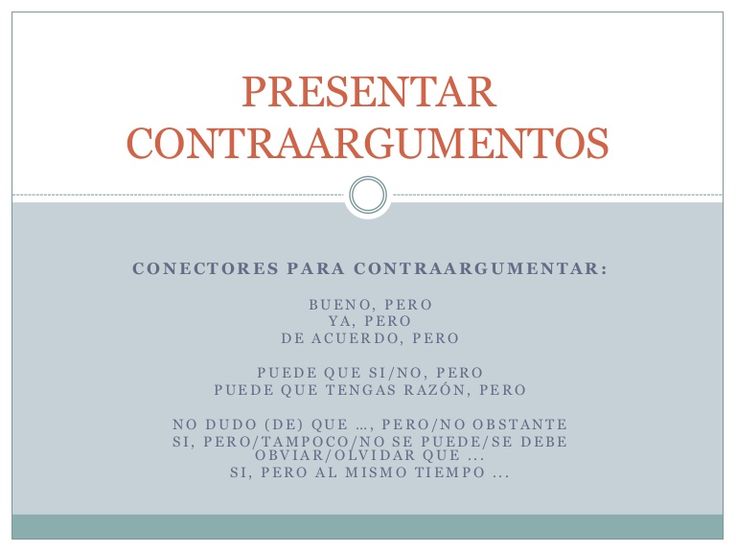

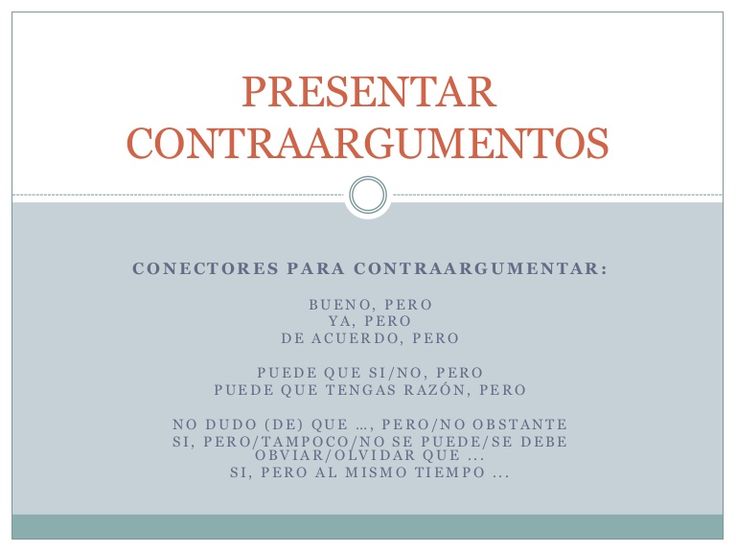

RDA 3: Componer discursos orales mediante la organización lógica de ideas con una argumentación sólida de los diferentes tipos de textos y contextos.

- Criterio de evaluación 1: Diseña y estructura discursos efectivos, adaptándolos al contexto, la audiencia y los objetivos comunicativos.

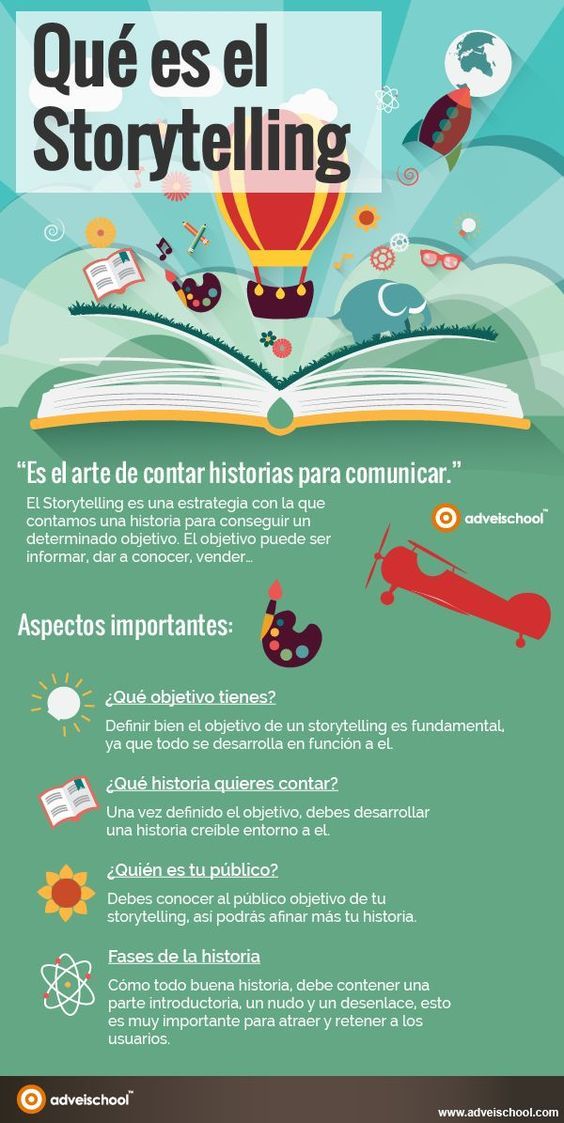

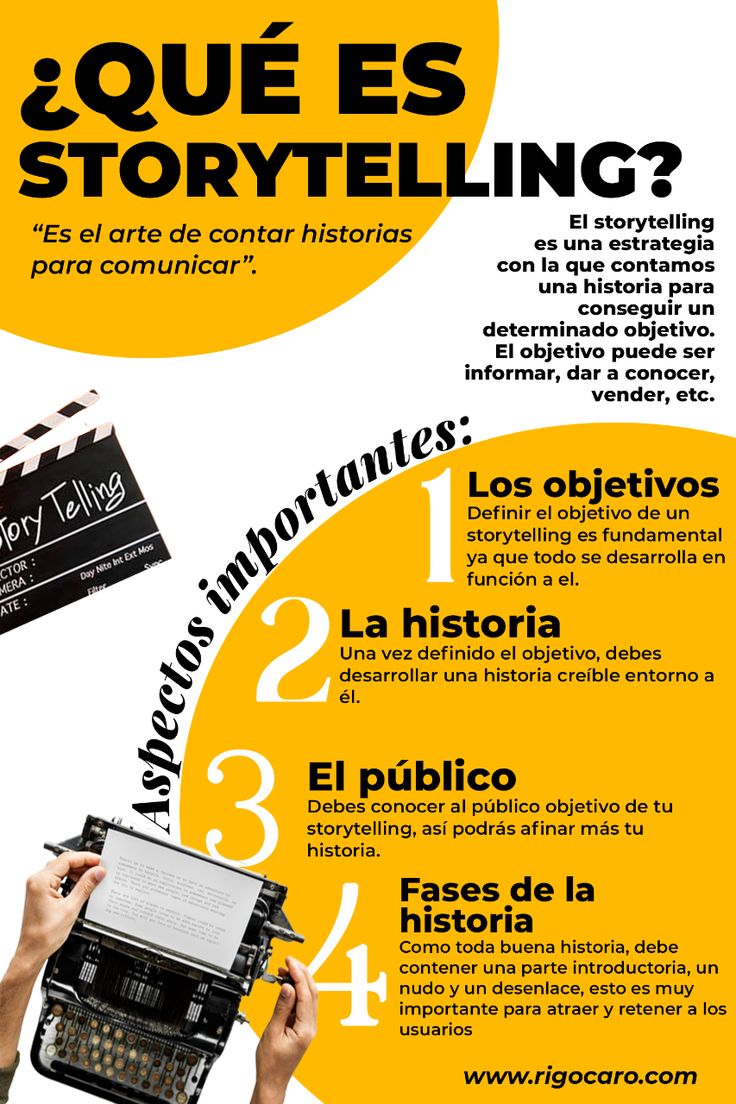

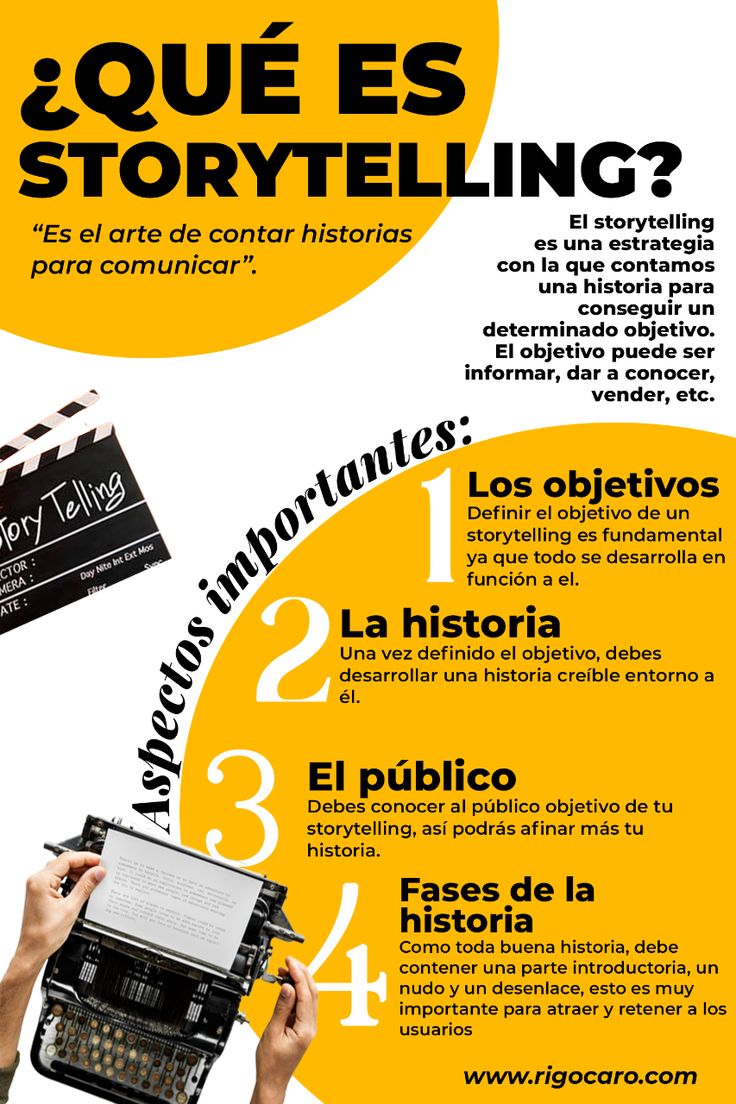

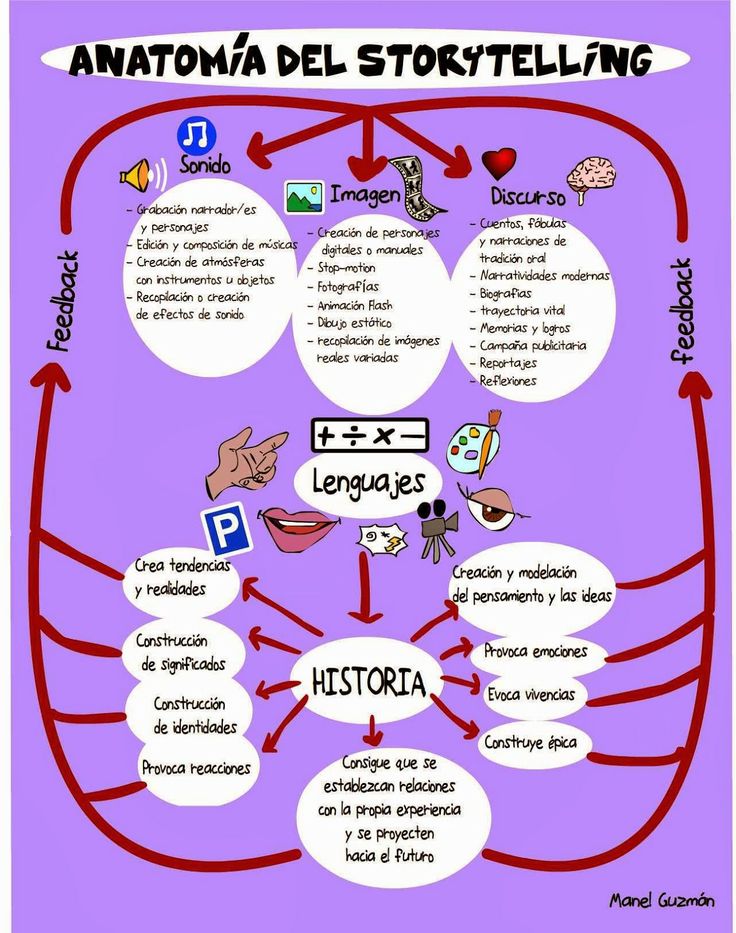

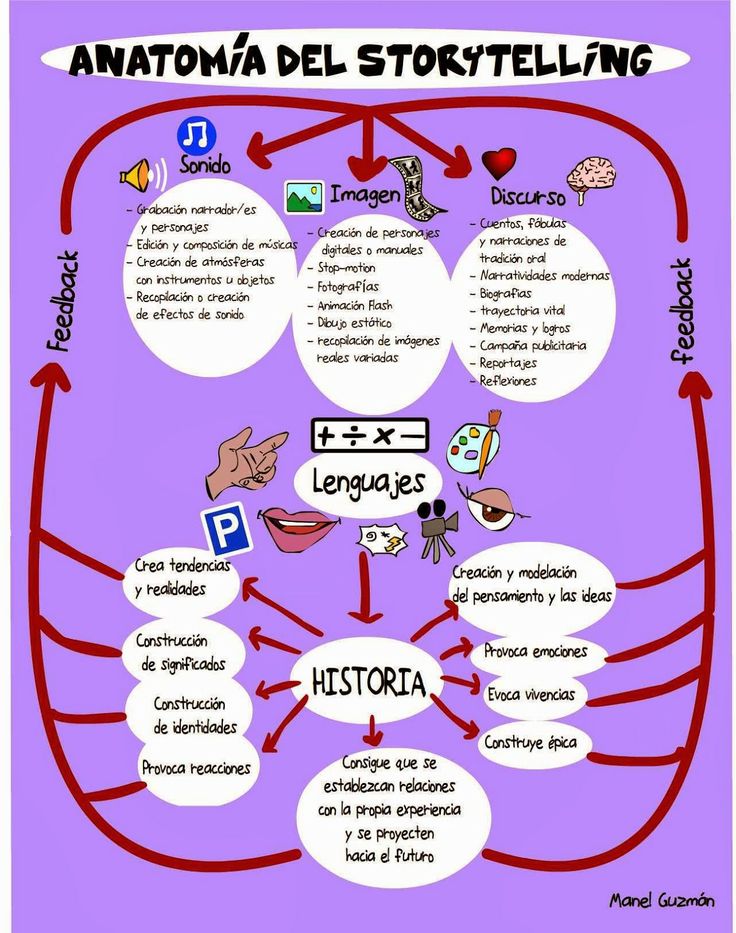

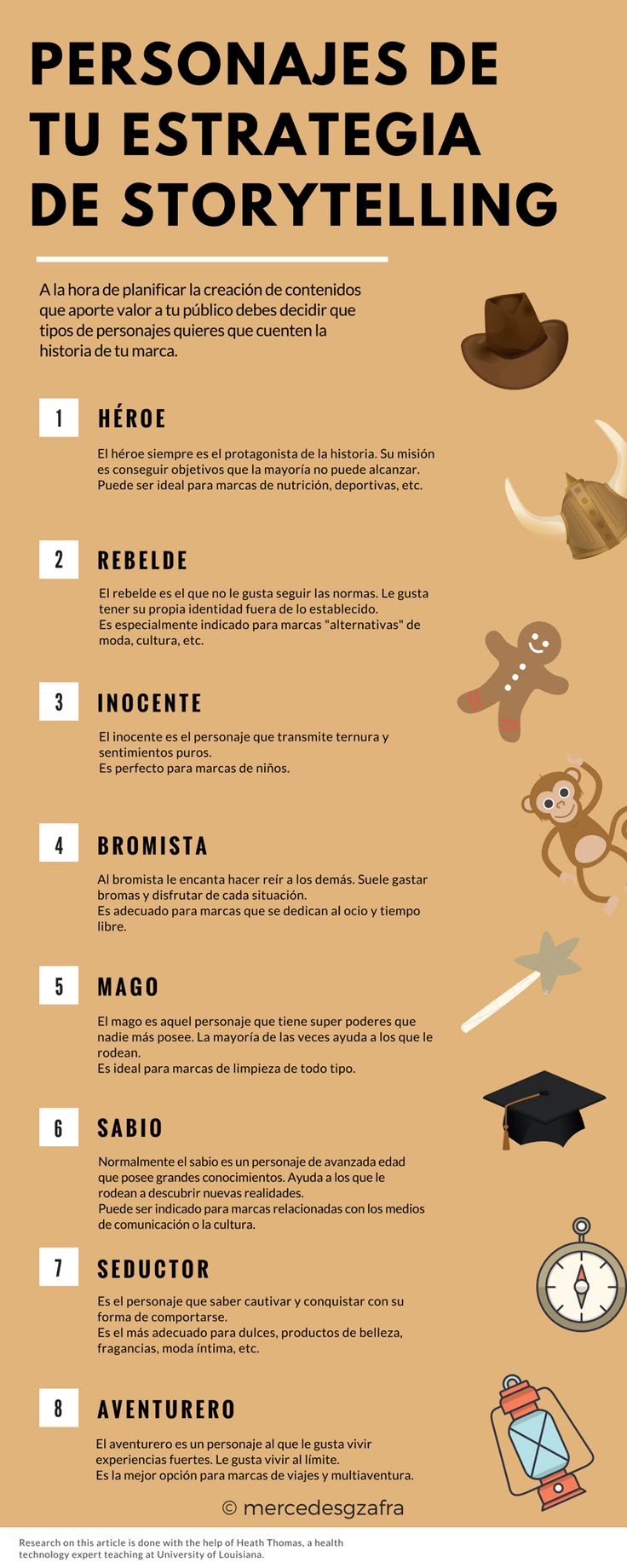

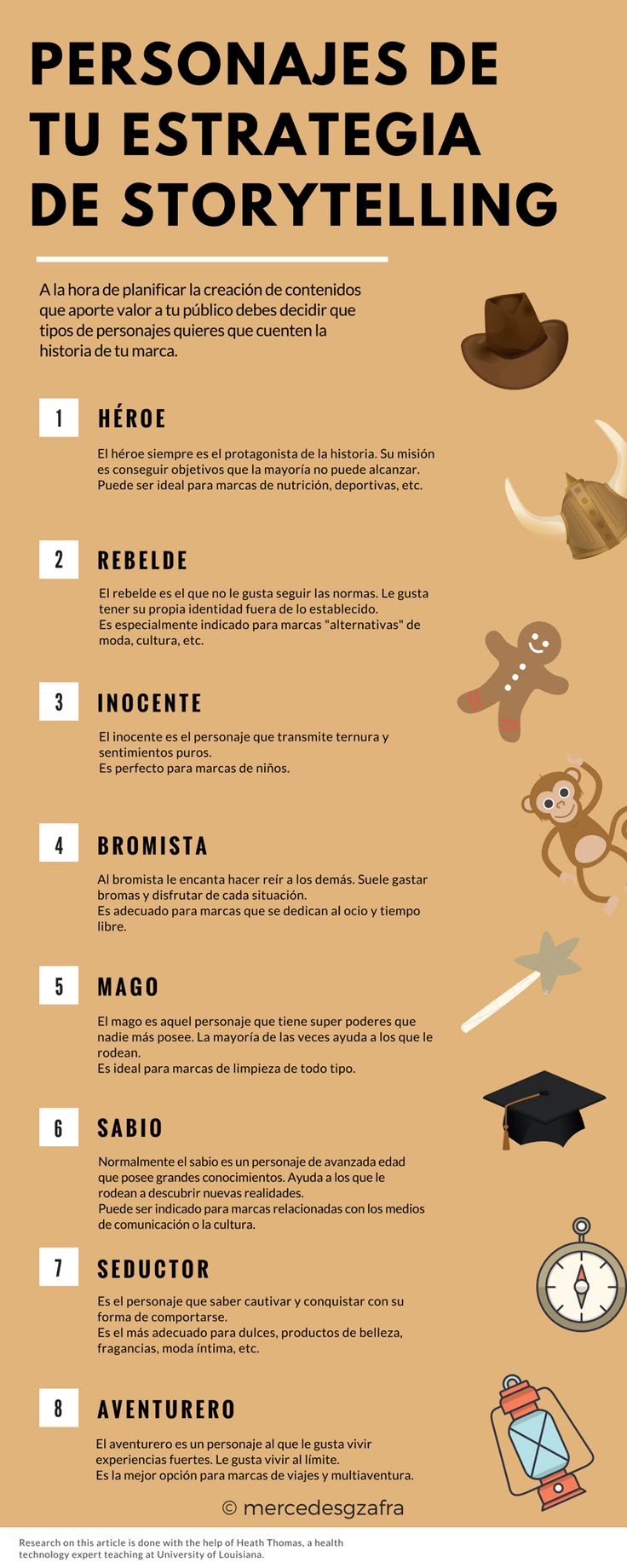

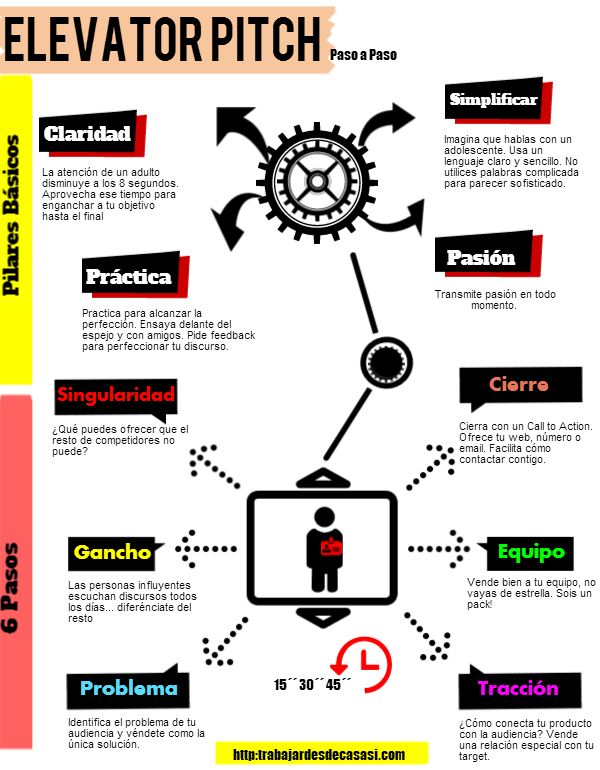

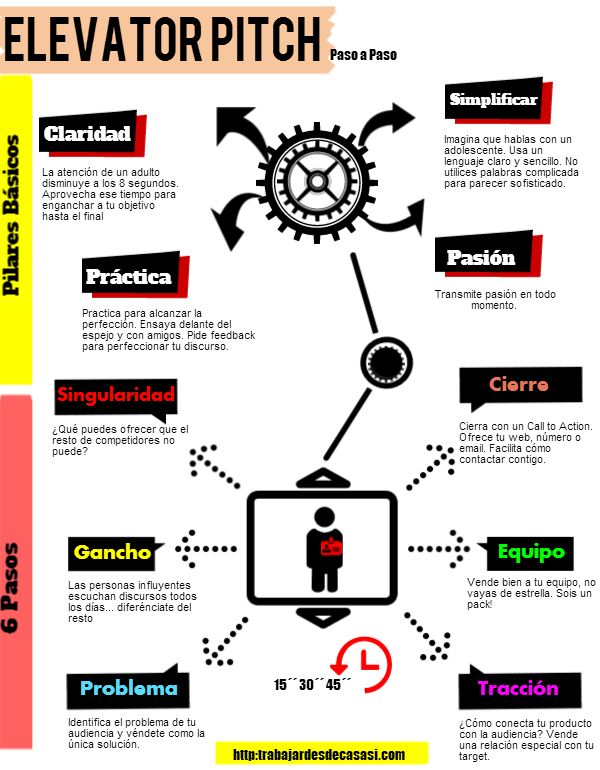

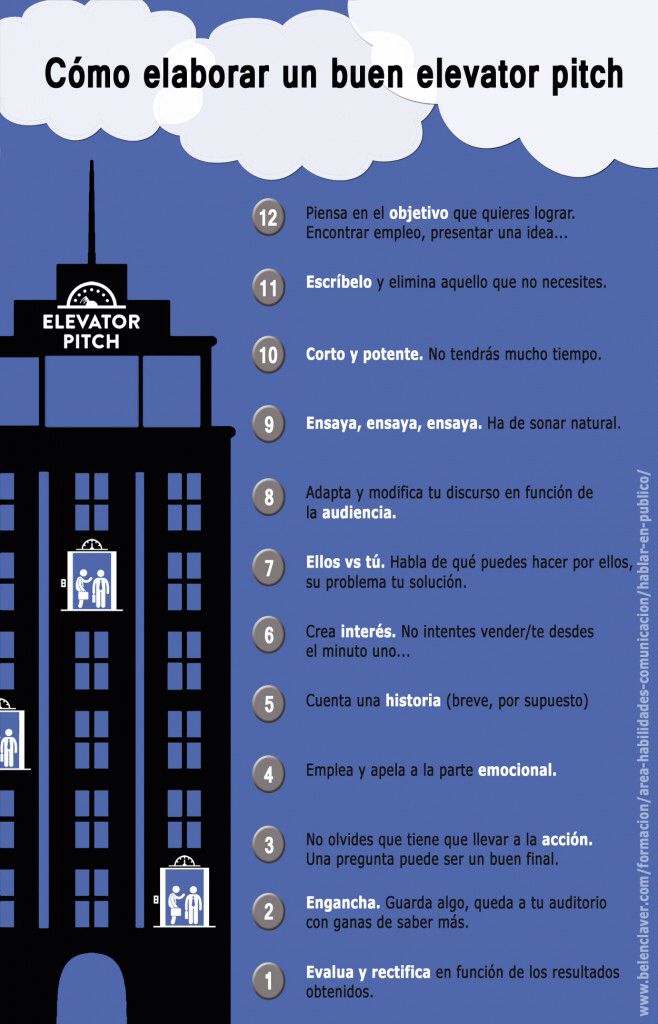

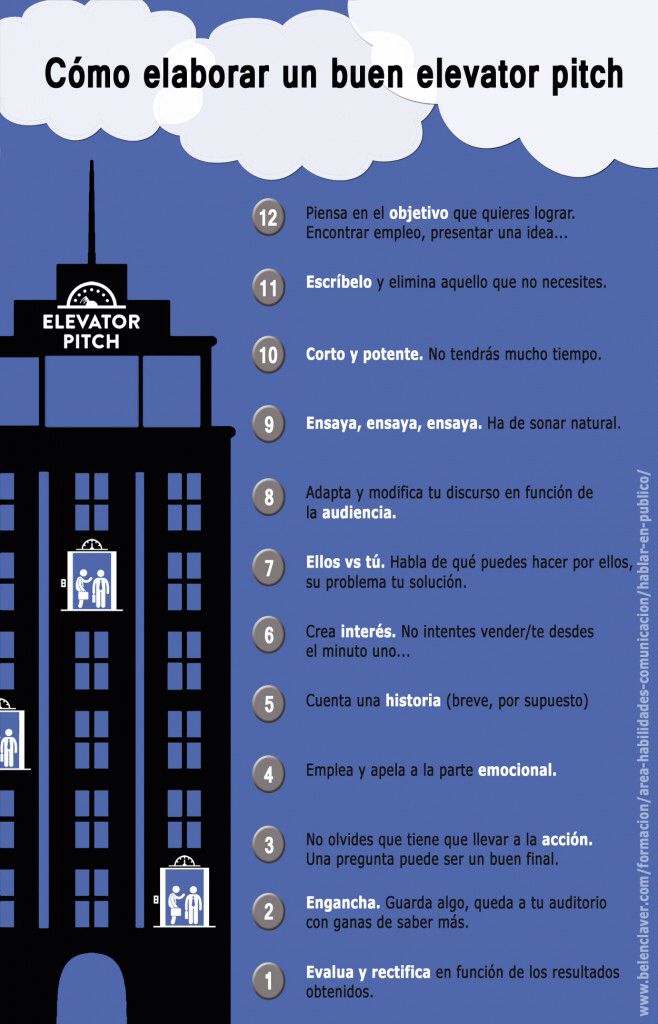

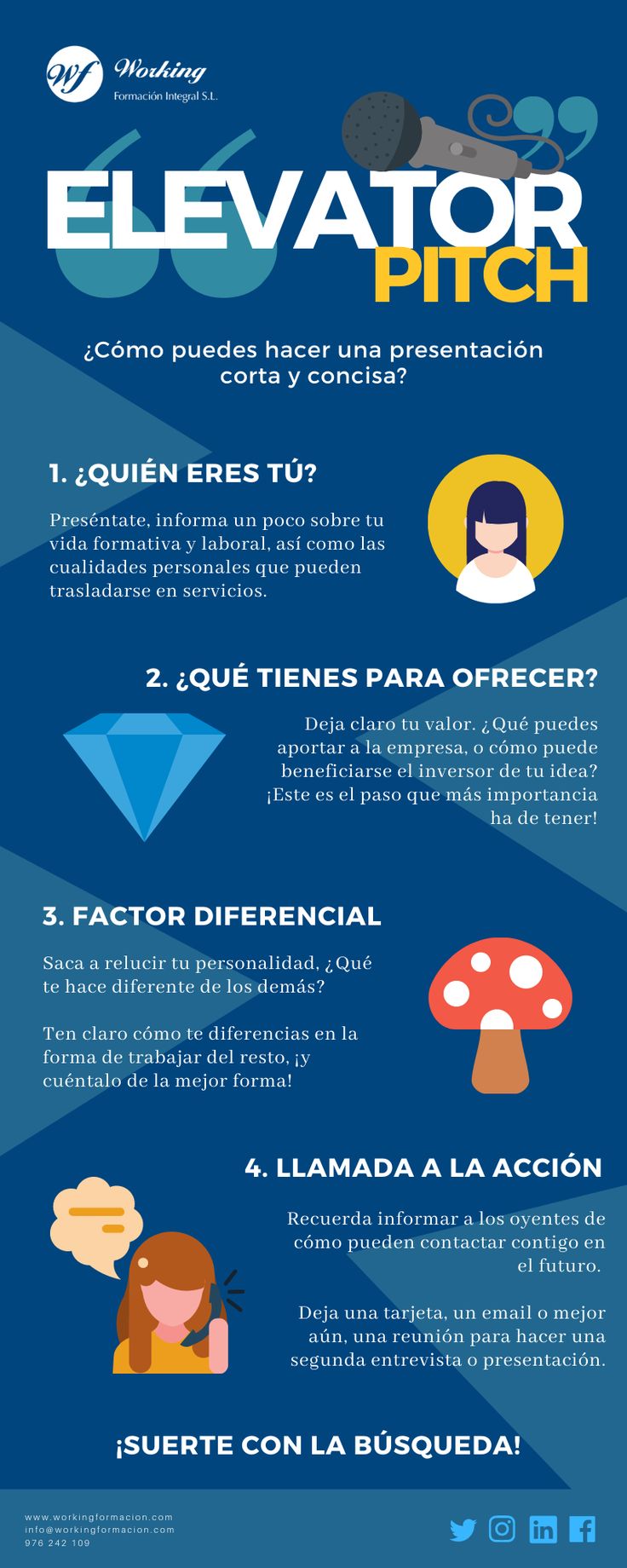

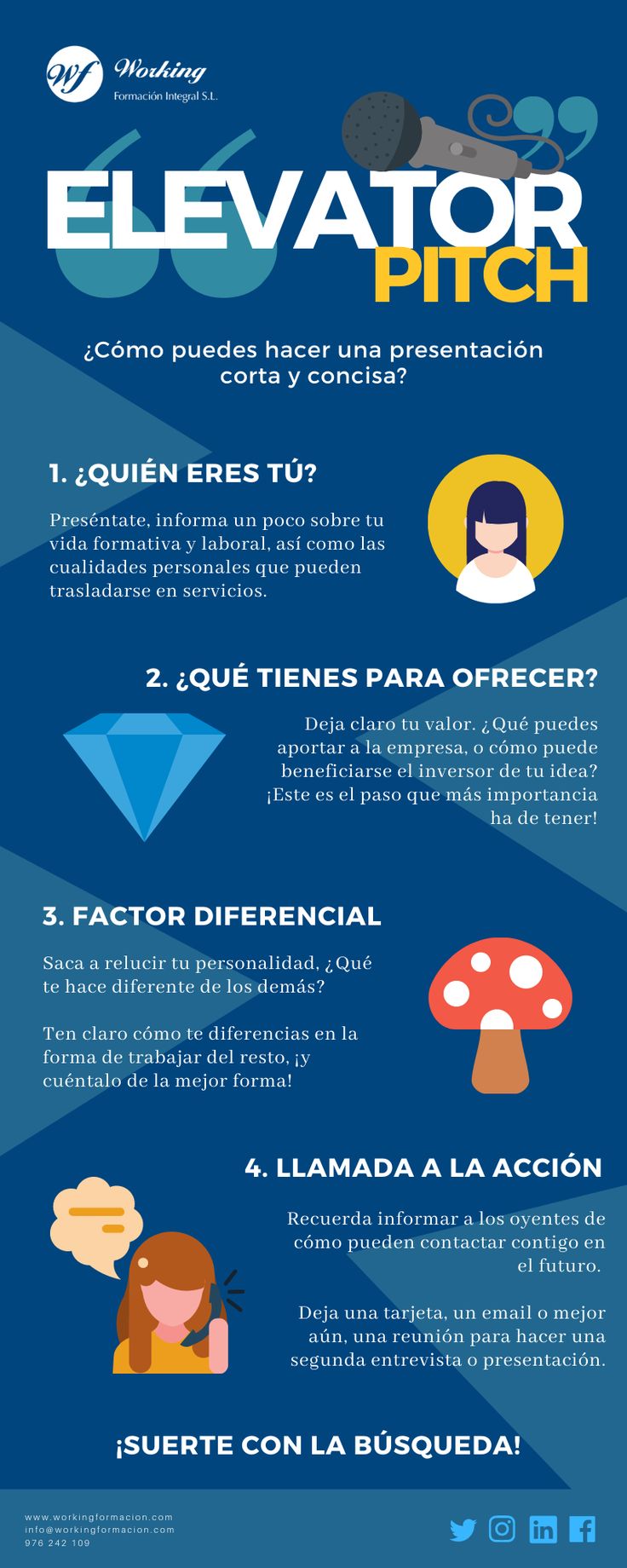

- Criterio de evaluación 2: Presenta discursos con coherencia y fluidez, integrando técnicas narrativas como el storytelling, scrollytelling y el elevator pitch, manteniendo la armonía entre los elementos verbales y no verbales.

- Criterio de evaluación 3: Texto

-

Índice

Resultados de aprendizajeClasesResultado de aprendizaje 1

Identificar las dimensiones del lenguaje no verbal y las características contextuales de las personas en la interlocución.

Resultado de aprendizaje 2

Integrar las dimensiones del lenguaje no verbal con el lenguaje verbal para la producción oral eficiente y efectiva.

Resultado de aprendizaje 3

Componer discursos orales mediante la organización lógica de ideas con una argumentación sólida, adaptada a diferentes tipos de textos y contextos.

Show More-

-

Introducción

Bienvenidos a nuestra clase! Hoy iniciamos un recorrido por las generalidades de la comunicación; un tema clave para comprender cómo interactuamos y nos expresamos más allá de las palabras. Comenzaremos explorando los conceptos básicos de la comunicación, entendiendo qué es, cómo se define y por qué es un proceso esencial en nuestras vidas. Luego, analizaremos los elementos del proceso comunicativo, identificando los componentes fundamentales como emisor, receptor, mensaje, canal y contexto, y cómo influyen en la efectividad de nuestras interacciones. Además, abordaremos el modelo de comunicación efectiva; clave para mejorar nuestra expresión y comprensión en distintos entornos. A lo largo de la asignatura, profundizaremos en el lenguaje no verbal y las características contextuales de la interlocución, lo que nos permitirá identificar cómo los gestos, posturas y expresiones complementan o modifican el mensaje verbal. Nuestro objetivo es que desarrollen una visión integral de la comunicación y adquieran herramientas para interpretar mejor a sus interlocutores en distintos contextos. ¡Comencemos!

-

1.1 Generalidades de la Comunicación

La comunicación es una competencia esencial en la vida humana. Va más allá de hablar o escribir; implica transmitir ideas, emociones y pensamientos de forma efectiva para construir relaciones, resolver conflictos y generar conocimiento. En un mundo interconectado y mediado por tecnologías digitales, desarrollar habilidades comunicativas es indispensable para interactuar adecuadamente.

Adell Herrera (2017) señala que comunicar no es solo emitir palabras, sino considerar el contexto, el público y la intención del mensaje. La comunicación abarca dimensiones verbales, no verbales y contextuales, así como procesos de interpretación que permiten la comprensión mutua. Por ello, su estudio incluye enfoques lingüísticos, psicológicos, sociales y culturales.

Este documento aborda tres aspectos clave: los conceptos básicos, los elementos del proceso comunicativo y los modelos que explican cómo ocurre. Estos permiten comprender y optimizar la interacción humana.

La comunicación ha sido estudiada desde diversas disciplinas, generando múltiples teorías. Desde la pragmática, se analiza cómo se usa el lenguaje en contexto; desde la sociolingüística, se observa su relación con factores sociales como clase o cultura. Además, no es solo un intercambio de información, sino también un acto simbólico que transforma la realidad social: construye vínculos, expresa identidad y ejerce poder.

En la actualidad, la mezcla entre lo presencial y lo digital transforma los modos de interacción. Las plataformas digitales generan nuevos lenguajes y normas, exigiendo una alfabetización comunicativa que incluya escritura, oralidad, lectura de imágenes y gestión del tiempo virtual.

Comprender el proceso comunicativo implica analizar emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Finalmente, una comunicación efectiva es clave en educación, salud, política y trabajo, ya que crea vínculos, promueve acuerdos y fortalece la confianza. Esta competencia, además de técnica, tiene un profundo valor ético basado en el respeto, la escucha y la responsabilidad.

Conceptos básicos de comunicaciónLa comunicación es un proceso dinámico de intercambio de información entre individuos mediante códigos verbales y no verbales para generar comprensión y respuesta (Díaz Sossa, 2014). Esta definición implica que la comunicación requiere de la participación tanto del emisor como del receptor, y que ambos deben compartir un código común que les permita interpretar adecuadamente el mensaje.

Este proceso puede manifestarse en dos niveles principales: el lenguaje verbal, que involucra el uso de palabras habladas o escritas para transmitir información y generar interacción (Pavía Sánchez & Díaz Sossa, 2014); y el lenguaje no verbal, que incluye gestos, posturas, expresiones faciales y tono de voz; elementos que complementan o modifican el mensaje verbal (Mínguez, 1999). Ambos niveles interactúan entre sí, y muchas veces el significado completo del mensaje depende de su adecuada articulación.

Aprende más

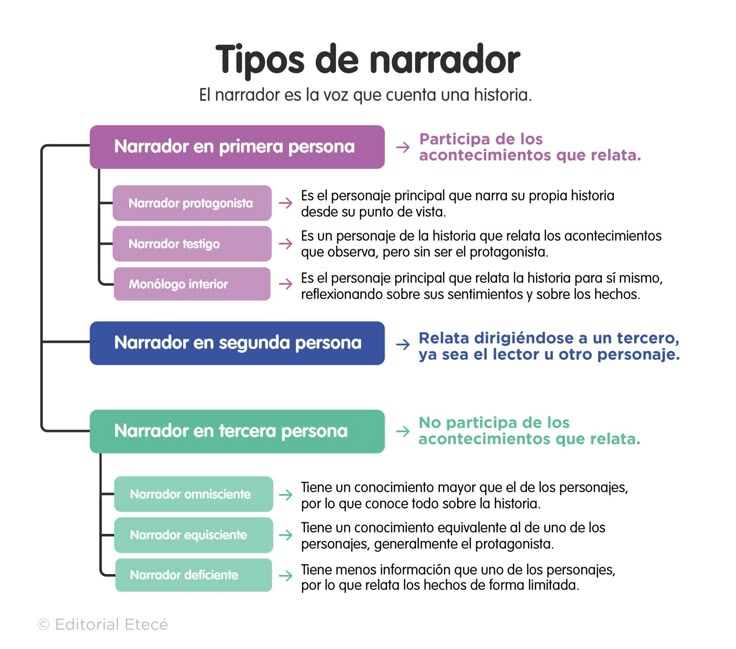

La imagen que vemos a continuación presenta diferencias entre la comunicación verbal y no verbal.

Descripción de su contenido: Las diferencias presentadas se evidencian bajo los criterios de definición, lenguaje, canales, receptor y ventajas.

¡Accede aquí!

Imagen 1: Comunicación verbal y no verbal Imagen 1: Comunicación verbal y no verbal

La comunicación se ve influida por tres dimensiones fundamentales:

• Aspectos lingüísticos: elementos del lenguaje, como sintaxis y semántica, que influyen en la construcción y comprensión del mensaje (Díaz Sossa, 2014).

• Aspectos psicológicos: factores cognitivos y emocionales que afectan la percepción, interpretación y respuesta en la comunicación (Mínguez, 1999).

• Aspectos socioculturales: normas, valores y contextos culturales que determinan la forma y significado de la comunicación (López, Gordillo & Graus, 2016).

Estas dimensiones permiten comprender que cada acto comunicativo es único , ya que está condicionado por el contexto y por las características personales y culturales de quienes participan en él. La comunicación también cumple funciones específicas: informativa, expresiva, apelativa, metalingüística, fática y poética; las cuales pueden coincidir en un mismo mensaje. Reconocer estas funciones ayuda a interpretar las intenciones del emisor y responder de manera adecuada.

Además , el desarrollo de la competencia comunicativa exige no solo conocer el código lingüístico, sino también saber usarlo estratégicamente en contextos reales. Esto implica un conocimiento práctico de los registros lingüísticos, los niveles de formalidad y las convenciones discursivas de cada situación comunicativa.

-

1.2. Elementos del proceso comunicativo

Para que la comunicación ocurra de forma efectiva, deben interactuar una serie de elementos. El proceso comunicativo se define como el conjunto de elementos y fases que intervienen en la emisión, transmisión y recepción de un mensaje (Díaz Sossa, 2014). Sus componentes fundamentales son:

Emisor:Es quien inicia la comunicación al formular y codificar un mensaje. No solo transmite información, sino que adapta el contenido según el público, el contexto y el propósito.

Ejemplo: Un profesor que elige sus palabras y tono para explicar un tema.

Receptor:Es quien recibe e interpreta el mensaje según sus conocimientos, emociones y contexto. La interpretación puede variar según cómo se emita el mensaje. Además, el receptor puede convertirse en emisor mediante la retroalimentación.

Ejemplo: Una estudiante que escucha, toma apuntes o pregunta.

Mensaje:Es el contenido transmitido: ideas, emociones, datos u opiniones. Se expresa por medio de un código verbal o no verbal.

Ejemplo: Decir “me alegra verte” acompañado de una sonrisa y brazos abiertos.

Canal:Es el medio por el que se transmite el mensaje: oral, visual, táctil o digital. La elección del canal influye en la claridad del mensaje.

Ejemplo: Una videollamada combina imagen y sonido, pero puede fallar por problemas técnicos.

Código:Es el sistema de signos que emisor y receptor deben compartir para que haya comprensión.

Ejemplo: Dos personas que hablan español pueden entenderse; si usan lenguas distintas, la comunicación se dificulta.

Contexto:Son las circunstancias que rodean la comunicación (espacio, tiempo, relación, cultura, emociones), y que influyen en la interpretación.

Ejemplo: “¡Qué valiente eres!” puede ser halago o ironía según el tono y la situación.

Retroalimentación:Es la respuesta del receptor que indica si el mensaje fue comprendido.

Ejemplo: Asentir o hacer una pregunta durante una exposición.

Referente:Es aquello de lo que se habla. Debe ser conocido o explicado para lograr una comunicación efectiva.

Ejemplo: Explicar términos técnicos a un público no especializado.

Imagen 2: Elementos básicos de la comunicación

Texto introductorio: Se presenta un esquema de los elementos considerados actualmente como básicos para la comunicación efectiva.

Descripción de su contenido: Se toman en consideración varios autores para el desarrollo de un sistema propio de comunicación efectiva que muestre la relación e importancia de cada uno de los elementos

Imagen 2: Elementos básicos de la comunicación

Narváez Narváez, M.E. (2021)Imagen 2: Elementos básicos de la comunicación

Comprender estos elementos es fundamental para evaluar el funcionamiento de un acto comunicativo, identificar fallas o distorsiones y tomar decisiones para mejorarlo. El contexto influye directamente en el significado del mensaje, y la retroalimentación permite el ajuste y validación de la comunicación.

Además de los elementos estructurales, el proceso comunicativo incluye fases como la planificación del mensaje, la codificación, la transmisión, la decodificación y la evaluación de la comprensión. Cada una de estas fases puede verse afectada por variables personales (conocimientos, actitudes, emociones) o externas (entorno, tecnología, normas culturales). La eficacia del proceso depende, por tanto, de la coherencia entre todos estos componentes.

La atención al ruido, por ejemplo, permite anticipar posibles obstáculos que dificulten la comprensión, como ambigüedades lingüísticas, distracciones del entorno o diferencias culturales. Del mismo modo, la retroalimentación no solo permite verificar la comprensión, sino también construir relaciones de confianza y cooperación, especialmente en contextos profesionales o académicos.

-

1.3 Modelo de comunicación efectiva

La comunicación efectiva se entiende como aquella en la que el mensaje es comprendido tal como lo ha intentado transmitir el emisor, generando una respuesta adecuada y oportuna en el receptor. Implica, por tanto, no solo claridad en la formulación del mensaje, sino también la adaptación al contexto, la relación entre las partes y el propósito de la interacción (Pavía Sánchez y Díaz Sossa, 2014).

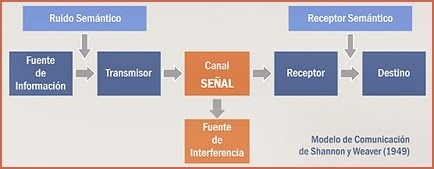

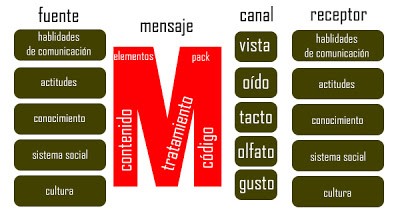

El modelo de Shannon y Weaver es uno de los primeros esquemas formales del proceso comunicativo. Propone una visión lineal del proceso en la que el emisor codifica un mensaje, lo transmite por un canal y el receptor lo decodifica, pudiendo haber interferencias o ruidos. Este modelo, aunque útil, ha sido superado por enfoques más complejos que incluyen la retroalimentación y la influencia del contexto.

Aprende más

Esta imagen ilustra el modelo clásico de comunicación propuesto por Shannon y Weaver.

Descripción de su contenido: El modelo destaca elementos como emisor, codificador, canal, decodificador, receptor y ruido, enfatizando la transmisión lineal del mensaje.

¡Accede aquí!

Imagen 3: Modelo de comunicación de Shannon y Weaver Imagen 3: Modelo de comunicación de Shannon y Weaver

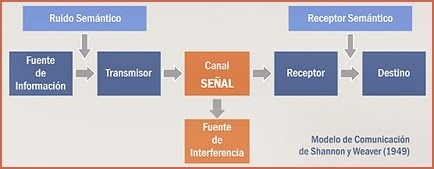

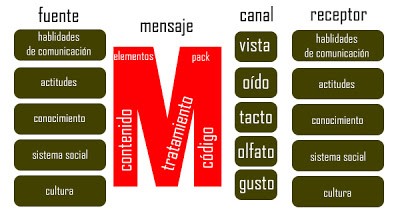

Uno de ellos es el modelo de David Berlo (SMCR), que destaca cuatro componentes: la fuente (Source), el mensaje (Message), el canal (Channel) y el receptor (Receiver). Este modelo introduce variables como las habilidades comunicativas, el conocimiento, el sistema sociocultural y las actitudes, lo cual permite una mayor comprensión de los factores que afectan la eficacia de la comunicación.

Aprende más

A continuación, se presenta el modelo de comunicación de David K. Berlo, también conocido como modelo SMCR.

Descripción de su contenido: El esquema detalla las relaciones entre fuente, mensaje, canal y receptor, con énfasis en las habilidades comunicativas y el contexto sociocultural.

¡Accede aquí!

Imagen 4: Modelo de comunicación de David K. Berlo Imagen 4: Modelo de comunicación de David K. Berlo

En contextos digitales, la comunicación efectiva también implica adaptarse a nuevas formas y canales de interacción que han transformado las dinámicas tradicionales del intercambio comunicativo. Las plataformas digitales, como videollamadas, redes sociales, foros y mensajería instantánea, han introducido una multiplicidad de formatos, códigos y estilos que requieren habilidades específicas para su adecuada interpretación y uso. A diferencia de la comunicación presencial, en estos entornos el mensaje puede estar mediado por pantallas, retrasos en la transmisión, ausencia de contacto visual directo o limitaciones en la expresividad corporal. Sin embargo, esto no elimina la presencia del lenguaje no verbal; más bien lo transforma. A través de herramientas como emoticonos, gifs, reacciones visuales, tipografías, colores y modulaciones vocales en grabaciones o videoconferencias, los usuarios logran complementar, matizar o incluso reinterpretar el contenido verbal.

Además, la sincronía ya no es un requisito imprescindible: gran parte de la comunicación ocurre de forma asincrónica, lo que modifica la inmediatez de la respuesta y requiere una mayor capacidad de planificación y claridad en la construcción del mensaje. El uso de signos de puntuación, pausas estratégicas, etiquetas y referencias visuales se vuelve fundamental para facilitar la comprensión. Incluso aspectos como la longitud del mensaje, la estructura discursiva y el momento de envío tienen un peso considerable en la interpretación. En este sentido, la comunicación efectiva digital exige no solo una adecuada selección del canal, sino también una reflexión sobre cómo los elementos visuales y simbólicos interactúan con el contenido informativo. Por ejemplo, un mensaje formal acompañado de un emoji inadecuado puede generar ambigüedad o disminuir la seriedad del contenido, mientras que una videollamada donde el emisor evita mirar a la cámara puede interpretarse como desinterés o falta de compromiso.

El auge de la comunicación digital también plantea nuevos retos que deben ser enfrentados desde una perspectiva crítica. Uno de los más evidentes es la sobrecarga informativa, que se traduce en una exposición constante a mensajes, notificaciones y contenidos que compiten por la atención del receptor. Este fenómeno puede dificultar la concentración, generar fatiga cognitiva y afectar la capacidad de procesar y responder adecuadamente a los mensajes. Otro desafío importante es la pérdida de matices emocionales. A pesar de los recursos expresivos disponibles, muchas veces la comunicación escrita carece de la entonación, la expresión facial o el lenguaje corporal que permiten transmitir emociones de manera más precisa en la interacción presencial. Esta ausencia puede generar malentendidos, interpretaciones erróneas o desconexión emocional entre los interlocutores.

Asimismo, se ha vuelto imprescindible desarrollar competencias mediáticas que permitan una lectura crítica de los mensajes digitales. Esto implica no solo saber utilizar las tecnologías, sino también comprender los códigos culturales implicados, verificar la veracidad de los contenidos, gestionar la identidad digital y participar de manera ética y responsable en los entornos virtuales. Por ejemplo, en una interacción en redes sociales, el conocimiento del contexto comunicativo es esencial para evitar malentendidos, ya que un mismo mensaje puede tener significados muy diferentes según el entorno cultural, la audiencia o el momento histórico. En este escenario, la comunicación efectiva requiere habilidades que van más allá del dominio técnico: se necesita sensibilidad intercultural, conciencia discursiva, control emocional y capacidad de autorregulación.

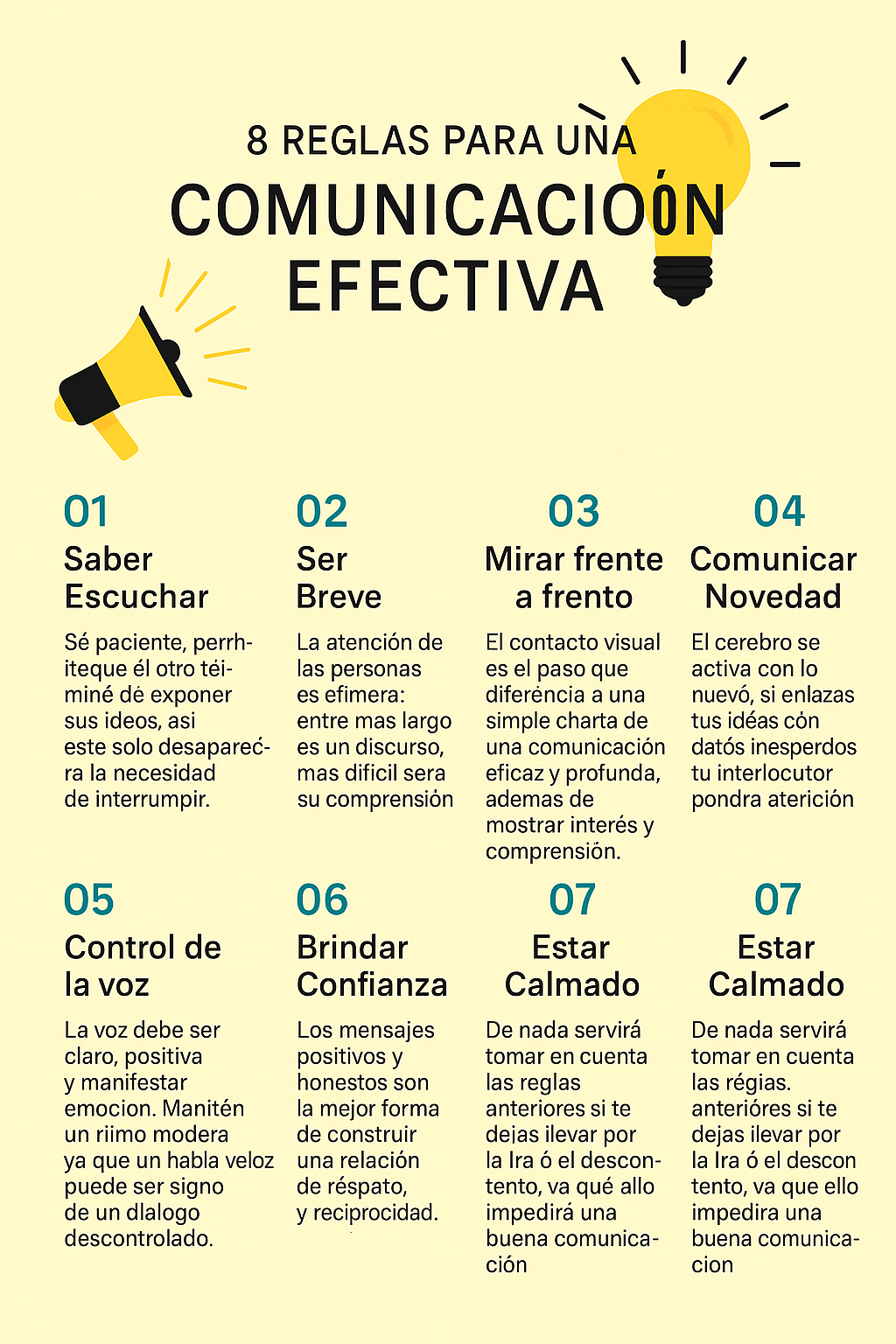

Desarrollar habilidades para una comunicación efectiva exige una comprensión integral del fenómeno comunicativo. En primer lugar, se requiere conciencia del contexto: comprender el entorno en el que se produce el intercambio, las condiciones socioculturales, los roles de los participantes y los propósitos del acto comunicativo. Esto permite adaptar el mensaje de manera pertinente, elegir el tono adecuado y prever posibles reacciones. En segundo lugar, es indispensable conocer al receptor: identificar su nivel de conocimiento sobre el tema, su disposición emocional, sus referentes culturales y sus expectativas frente al mensaje. Esta información orienta la formulación del contenido y contribuye a generar empatía comunicativa.

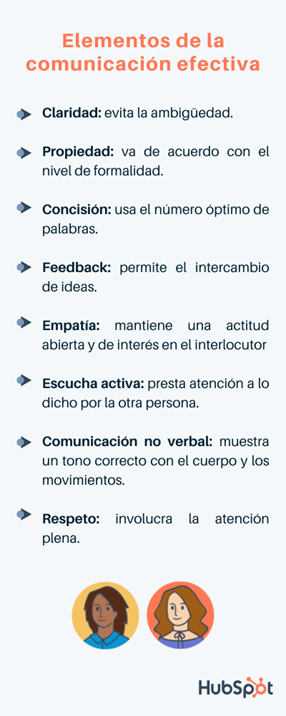

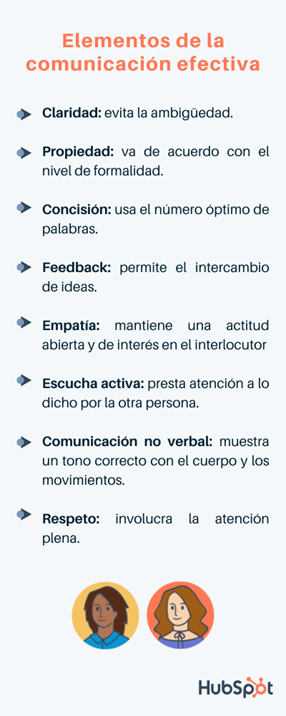

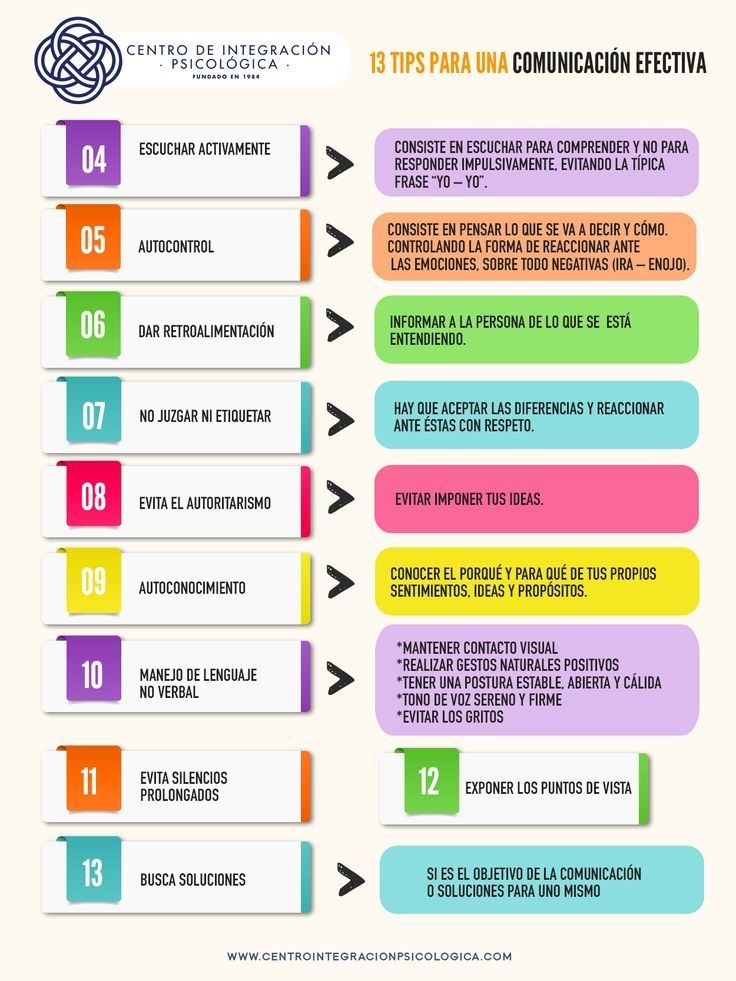

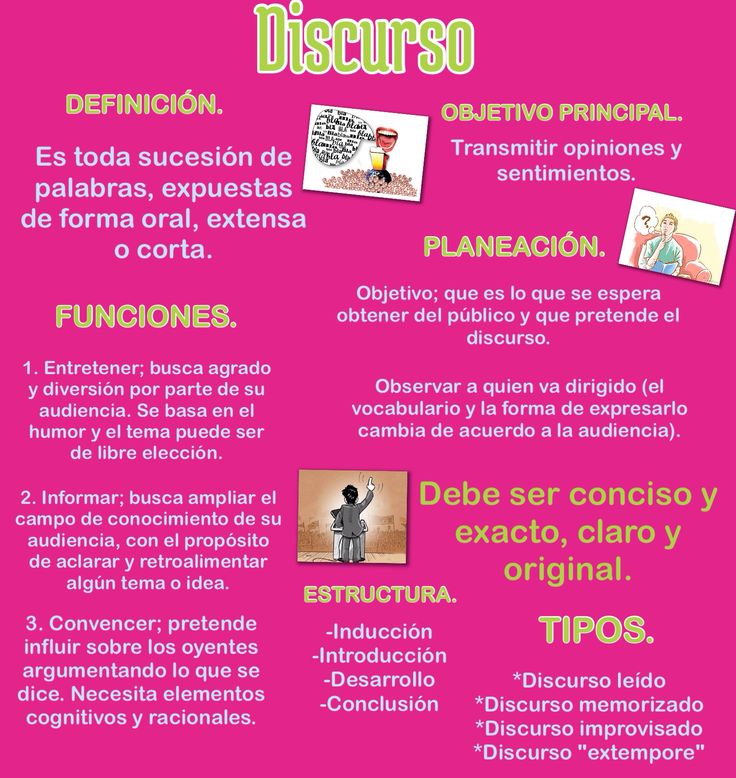

Aprende más

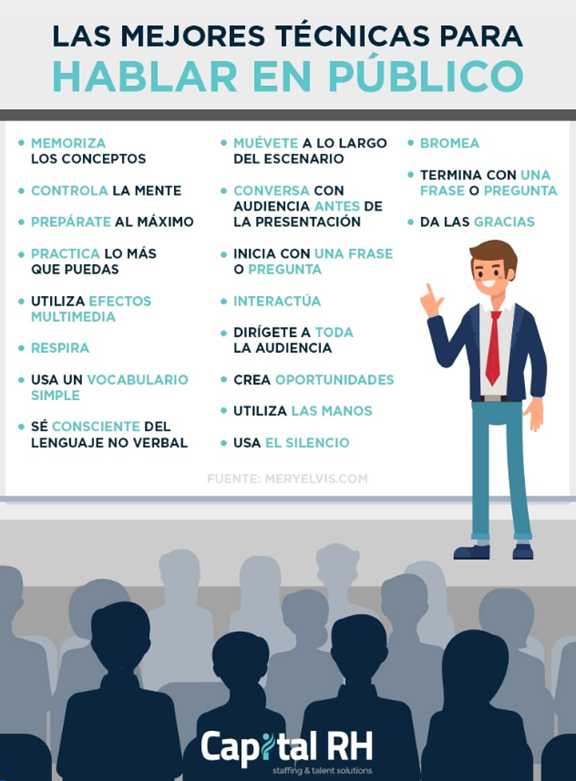

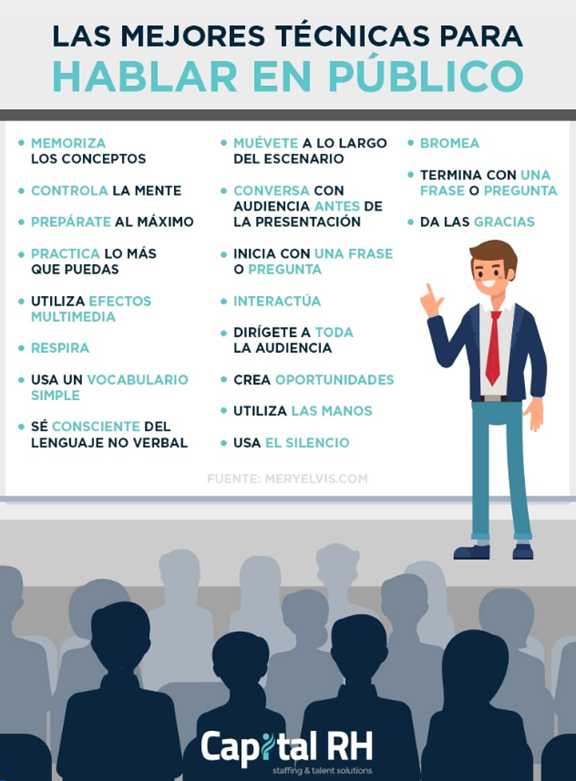

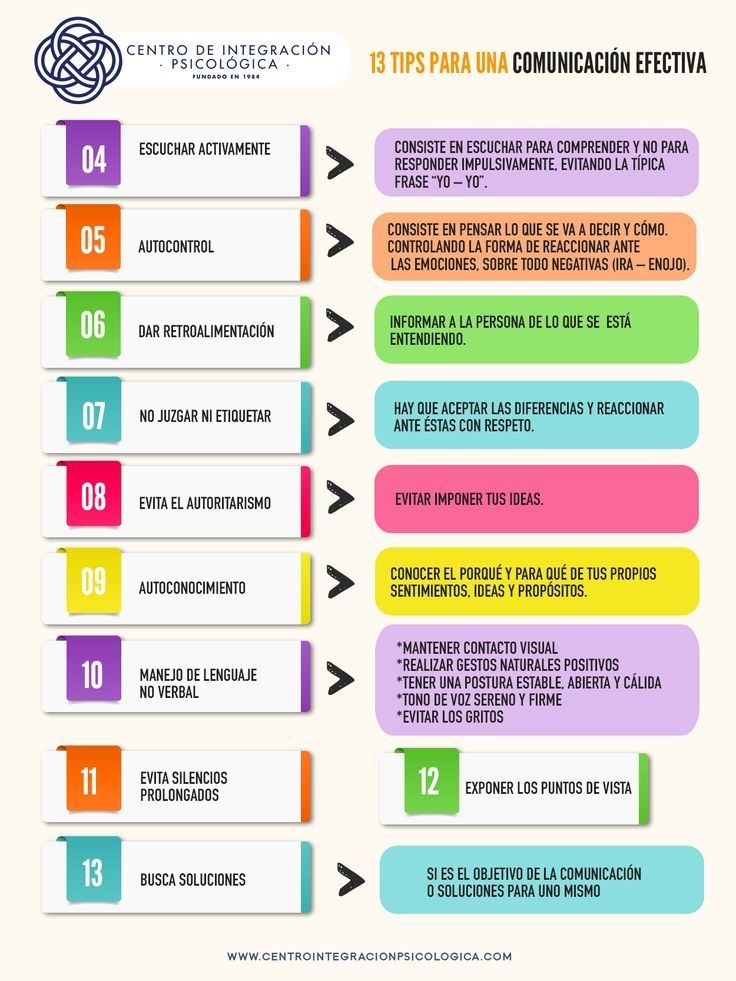

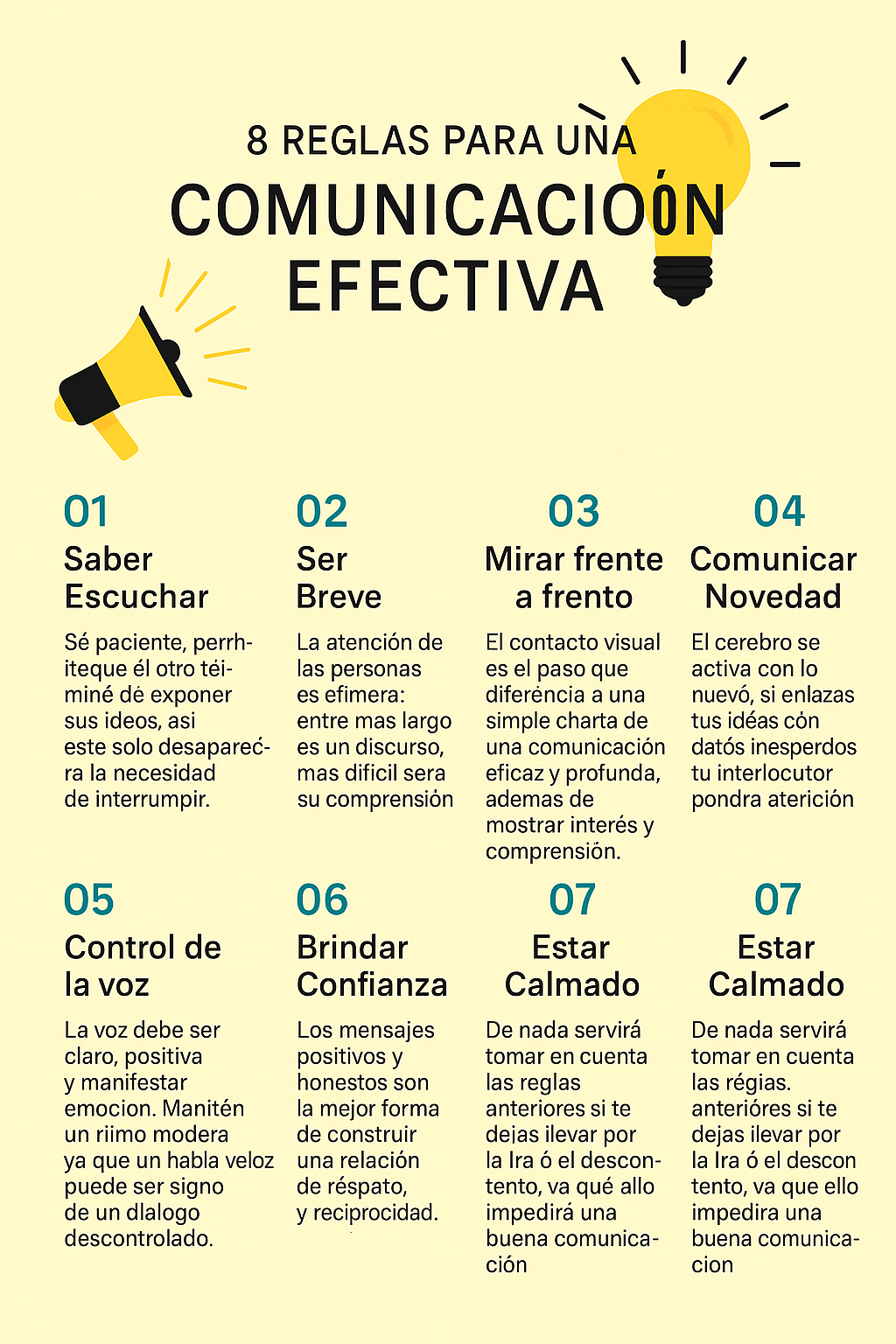

La siguiente imagen reúne claves prácticas para mejorar la comunicación efectiva en distintos contextos.

Descripción de su contenido: Se abordan estrategias como la escucha activa, el uso del lenguaje corporal, la empatía y la claridad en los mensajes.

¡Accede aquí!

Imagen 5: Claves para una comunicación efectiva Imagen 5: Claves para una comunicación efectiva

El dominio del lenguaje verbal y no verbal es otro componente esencial. Esto incluye no solo el uso correcto del idioma, sino también la capacidad de estructurar ideas de forma clara, lógica y coherente, así como utilizar recursos retóricos y estrategias discursivas apropiadas al contexto. Igualmente, es importante interpretar los elementos no verbales presentes, como gestos, posturas, movimientos corporales, silencios y ritmos del habla, los cuales aportan información valiosa sobre las intenciones y emociones del interlocutor. Escuchar activamente también es clave: implica no interrumpir, demostrar interés, reformular ideas para verificar la comprensión y responder de manera pertinente.

Además, gestionar los turnos de palabra y utilizar estrategias discursivas según el objetivo comunicativo son habilidades que enriquecen la interacción. Saber cuándo intervenir, cómo enlazar ideas, cómo resumir lo dicho o cómo preguntar con claridad son aspectos que fortalecen la fluidez de la comunicación. En espacios colaborativos, por ejemplo, estas habilidades permiten mantener el orden, fomentar la participación y garantizar el respeto entre los interlocutores. La comunicación efectiva, en este sentido, no solo transmite un mensaje claro, sino que construye relaciones de confianza, promueve el entendimiento mutuo y facilita el logro de objetivos compartidos.

Aprende más

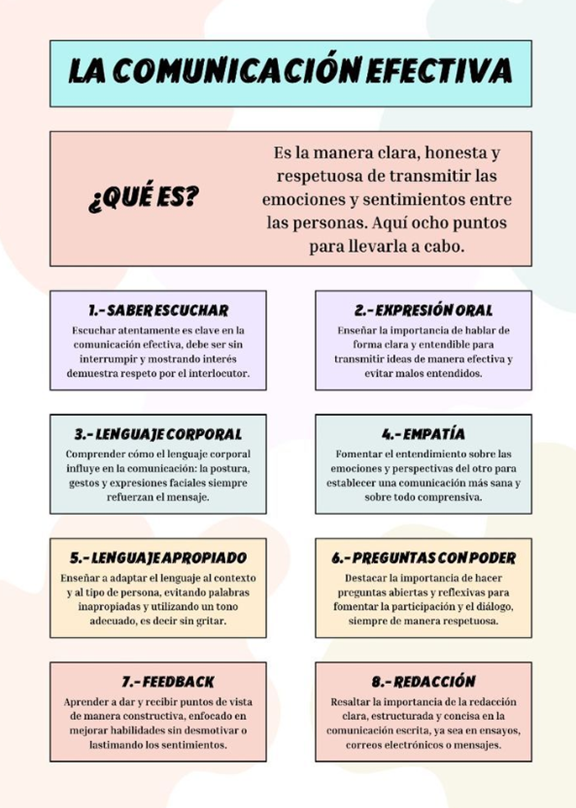

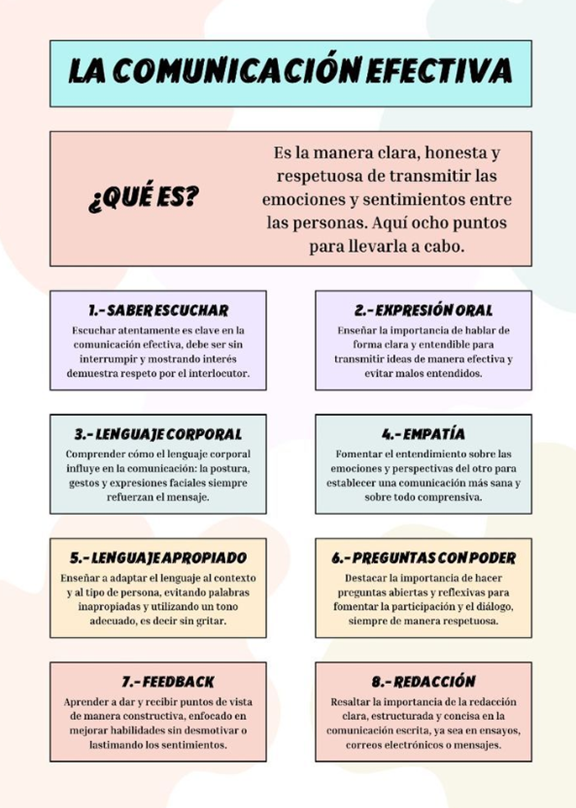

Esta imagen explica cómo la comunicación efectiva incide en nuestras relaciones personales y profesionales.

Descripción de su contenido: Se analizan aspectos como la coherencia entre lenguaje verbal y no verbal, y la adaptabilidad al entorno.

¡Accede aquí!

Imagen 6: Importancia de la comunicación efectiva en la vida cotidiana Imagen 6: Importancia de la comunicación efectiva en la vida cotidiana

-

Enlaces Complementarios

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre "Modelos de comunicación" ¡Accede aquí!

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre "Comunicación Efectiva" ¡Accede aquí!

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre "Lenguaje no verbal: destrezas adquiridas en los estudiantes de la carrera de Comunicación UPSE."" ¡Accede aquí!

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre "La comunicación no verbal como estrategia didáctica" ¡Accede aquí!

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre "La comunicación no verbal en el encuentro virtual" ¡Accede aquí!

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre "Incidencia de la comunicación no verbal en los estilos de aprendizaje: Una construcción epistémica" ¡Accede aquí!

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre "La comunicación no verbal en los estilos de enseñanza y aprendizaje: Caso Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, Ecuador" ¡Accede aquí!

-

-

-

Actividades

-

Make attempts: 1

-

-

-

Introducción

Bienvenidos a esta sesión sobre el poder del lenguaje no verbal en la comunicación! A lo largo de esta clase, exploraremos cómo nuestros gestos, expresiones y contacto visual pueden transmitir mensajes tan poderosos como las palabras. Reflexionaremos sobre cómo la comunicación no verbal influye en nuestras interacciones diarias y en la forma en que nos perciben los demás. Para ello, abordaremos tres aspectos clave: las expresiones faciales y su relación con las emociones; los gestos y posturas como reflejo de nuestro estado anímico y actitud; y la importancia del contacto visual para generar conexión y credibilidad con nuestra audiencia.

Al finalizar esta sesión, podrán identificar las dimensiones del lenguaje no verbal y comprender cómo las características contextuales de una persona influyen en la interlocución. A través de ejemplos y análisis prácticos, desarrollaremos una mayor conciencia sobre cómo usamos nuestro cuerpo para comunicarnos y cómo interpretar mejor las señales que recibimos de los demás. ¡Es hora de descubrir el impacto que tiene lo que decimos sin palabras!

-

El poder del lenguaje no verbal en la comunicación

La comunicación es un fenómeno humano integral que trasciende el uso de las palabras. Aunque el lenguaje verbal tiene un papel protagónico en la transmisión de información, investigaciones contemporáneas demuestran que gran parte del significado que se construye en una interacción proviene de elementos no verbales. Gestos, posturas, expresiones faciales, tono de voz, silencios, distancias físicas y contacto visual forman un entramado de señales simultáneas que acompañan, refuerzan o incluso contradicen el mensaje verbal. Este conjunto constituye el lenguaje no verbal: un sistema tan complejo y estructurado como el verbal, pero muchas veces subestimado o ignorado en los procesos de formación comunicativa.

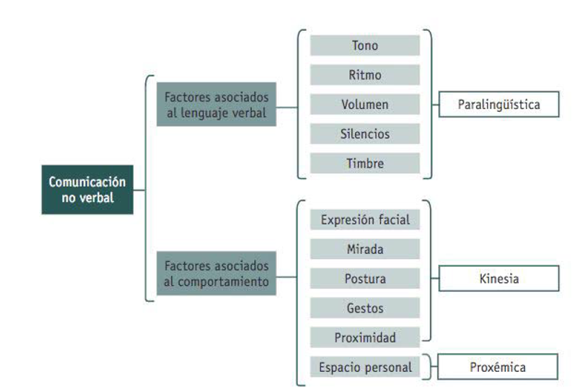

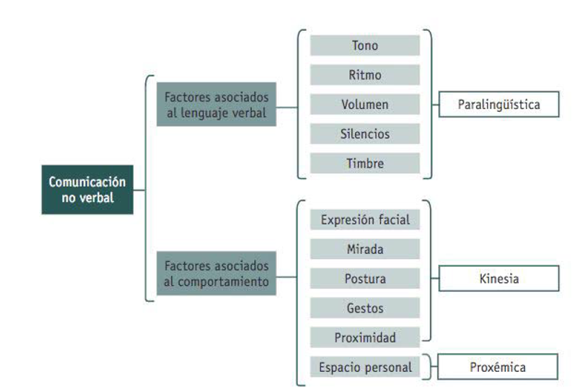

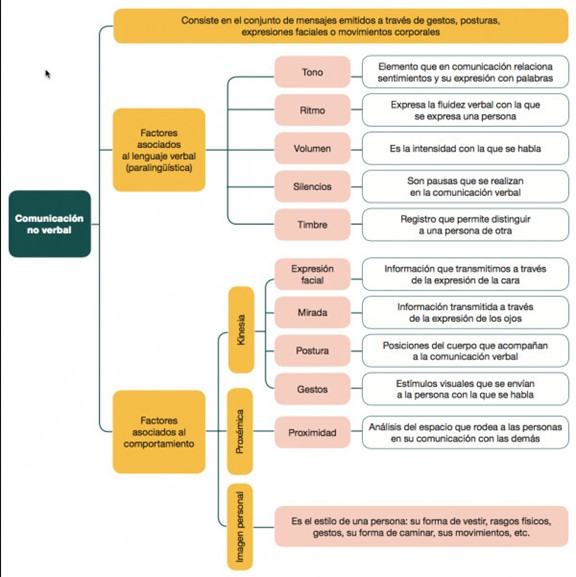

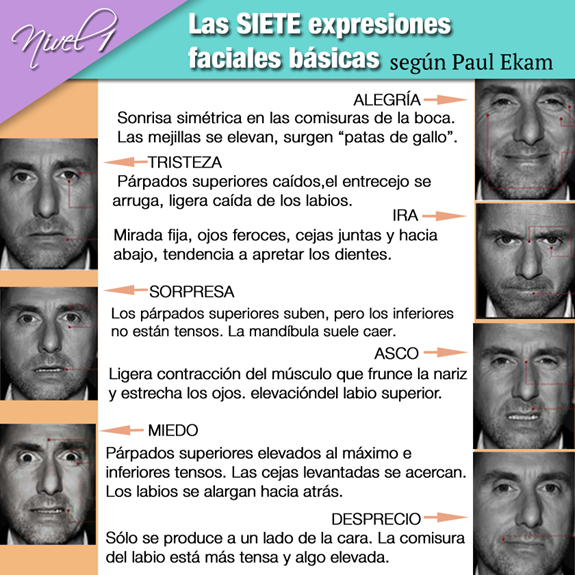

Imagen 1: Comunicación no verbal Texto introductorio: Esta imagen explica la división de la comunicación no verbal.

Descripción de su contenido: Se presenta la división según los factores asociados al lenguaje verbal y comportamental.

Cita: McGraw-Hill (2016)

Imagen 1: Comunicación no verbal. McGraw-Hill (2016) Imagen 1: Comunicación no verbal. McGraw-Hill (2016)

El lenguaje no verbal cumple múltiples funciones en la comunicación: regula la interacción, refuerza o sustituye el contenido verbal, expresa emociones, define relaciones de poder y construye identidad. En contextos donde el lenguaje hablado no puede utilizarse —como en ambientes ruidosos, entre personas con discapacidades auditivas o en culturas con fuertes restricciones verbales— el lenguaje no verbal se vuelve el principal canal expresivo. Además, es un medio inmediato e intuitivo; las personas suelen confiar más en lo que ven que en lo que oyen. Así, cuando existe una incongruencia entre lo verbal y lo no verbal, el receptor tiende a otorgar mayor credibilidad al cuerpo que a las palabras.

Una sonrisa irónica, una mirada evasiva o un tono de voz tenso pueden cambiar completamente el sentido de un mensaje aparentemente neutro. Estos matices hacen del lenguaje no verbal una herramienta poderosa; pero también ambigua, que requiere tanto conciencia personal como capacidad de interpretación crítica. Por esta razón, su análisis se ha vuelto fundamental en disciplinas como la psicología, la educación, el trabajo social y las ciencias de la comunicación, ya que permite desentrañar niveles profundos del comportamiento humano.

En este sentido, dominar el lenguaje no verbal no implica solo emitir señales coherentes, sino también desarrollar la capacidad de leer con sensibilidad e inteligencia lo que los otros comunican con su cuerpo. Esta competencia, conocida como alfabetización no verbal, es cada vez más valorada en contextos profesionales como la educación, la salud, la atención al cliente, la política y el liderazgo. La capacidad de interpretar gestos sutiles, detectar contradicciones entre discurso y comportamiento o ajustar nuestra comunicación corporal a las exigencias del entorno, es clave para establecer vínculos auténticos y eficaces.

Imagen 2: Factores asociados al lenguaje verbal

Texto introductorio: Esta imagen expone los factores que influyen en el uso y la efectividad del lenguaje verbal.

Descripción de su contenido: Se destacan elementos como la intención comunicativa, el conocimiento del idioma, la pronunciación, la articulación y el contexto.

Cita: Cellone, D. (s.f.)

Tomado de: Factores asociados al lenguaje

Imagen 2: Factores asociados al lenguaje verbal Imagen 2: Factores asociados al lenguaje verbal

En entornos interculturales, por ejemplo, donde las normas lingüísticas y sociales pueden variar ampliamente, la interpretación del lenguaje no verbal se convierte en un puente esencial para el entendimiento. Comprender los códigos corporales del otro permite evitar malentendidos, mostrar respeto y fomentar la empatía. De igual manera, en la era digital, donde muchas interacciones ocurren a través de pantallas, recuperar o traducir las formas de comunicación no verbal —a través del uso de emojis, gestos en video o lenguaje visual— resulta fundamental para mantener la conexión humana. El lenguaje no verbal, por tanto, no es un complemento del mensaje: es un mensaje en sí mismo, cargado de significado, emoción y poder simbólico.

-

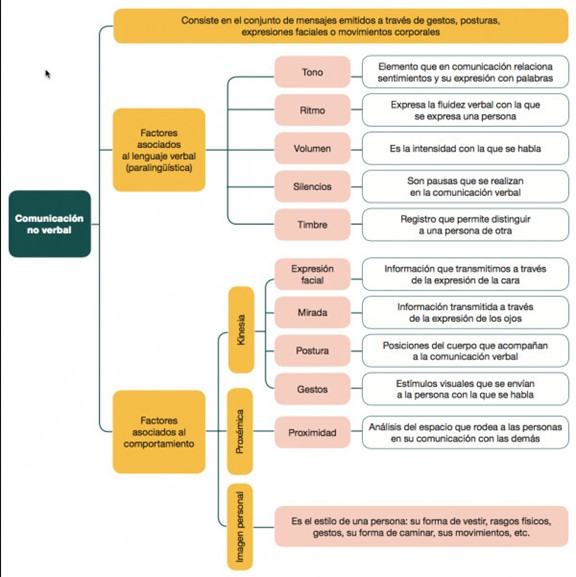

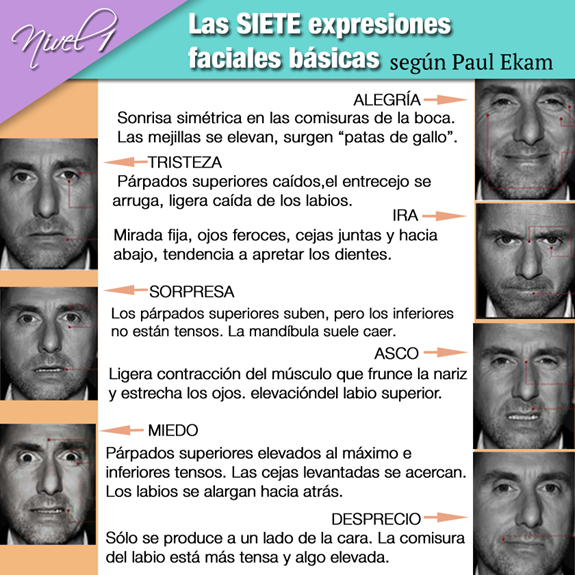

2.1 Expresiones faciales y emociones

Las expresiones faciales son manifestaciones visibles y espontáneas del mundo emocional. Mediante el movimiento coordinado de los músculos del rostro, una persona puede comunicar alegría, tristeza, miedo, ira, asombro, desprecio, ternura, vergüenza o preocupación , incluso sin pronunciar una palabra. Estas manifestaciones no son arbitrarias , sino que obedecen a patrones universales ; como lo demostró Paul Ekman , quien identificó seis emociones básicas presentes en todas las culturas humanas : alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. A estas se han sumado otras emociones reconocibles, como el desprecio, el orgullo o la culpa , que combinan características culturales y sociales.

Las expresiones faciales permiten que los interlocutores regulen el tono emocional de la interacción. Una sonrisa abierta predispone a la cercanía; un ceño fruncido puede bloquear el diálogo; una mirada de compasión invita a la apertura emocional. Estos gestos no solo comunican emociones; también provocan respuestas emocionales en los demás, generando así un circuito de afectividad compartida. Por ejemplo, en una conversación donde una persona manifiesta dolor mediante su expresión facial, el interlocutor puede desarrollar una respuesta empática sin necesidad de que se verbalice la emoción.

Imagen 3: Comunicación desde el aula

Texto introductorio: La imagen refleja la importancia del desarrollo de la comunicación en contextos educativos iniciales.

Descripción de su contenido: Se muestran actividades, frases clave y dinámicas utilizadas para fomentar habilidades de expresión oral y comprensión en el aula.

Cita: Comunicaciones Nivel 1 (s.f.)

Tomado de: Comunicación desde el aula

Imagen 3: Comunicación desde el aula Imagen 3: Comunicación desde el aula

Un aspecto clave son las microexpresiones, pequeñas contracciones musculares que duran apenas una fracción de segundo y que revelan emociones auténticas, incluso cuando la persona intenta disimularlas. Su estudio ha sido particularmente relevante en el ámbito del análisis de la credibilidad, ya que pueden delatar incomodidad, inseguridad o contradicción entre lo que se dice y lo que se siente. Estas microexpresiones son difíciles de detectar sin entrenamiento, pero resultan muy útiles en contextos como entrevistas, evaluaciones de desempeño, negociaciones o intervenciones clínicas.

En el contexto actual, las expresiones faciales también se han adaptado al entorno digital. El uso de videollamadas ha puesto en primer plano la importancia del rostro como canal de comunicación, especialmente cuando el encuadre de la cámara limita otros recursos no verbales. Asimismo, las redes sociales y las plataformas de mensajería han incorporado emojis y filtros que imitan emociones humanas, evidenciando que la dimensión afectiva del rostro es fundamental, incluso en entornos mediados por la tecnología.

-

2.2 Gestos y posturas: lo que el cuerpo comunica

Las expresiones faciales permiten que los interlocutores regulen el tono emocional de la interacción. Una sonrisa abierta predispone a la cercanía; un ceño fruncido puede bloquear el diálogo; una mirada de compasión invita a la apertura emocional. Estos gestos no solo comunican emociones; también provocan respuestas emocionales en los demás, generando así un circuito de afectividad compartida. Por ejemplo, en una conversación donde una persona manifiesta dolor mediante su expresión facial, el interlocutor puede desarrollar una respuesta empática sin necesidad de que se verbalice la emoción.

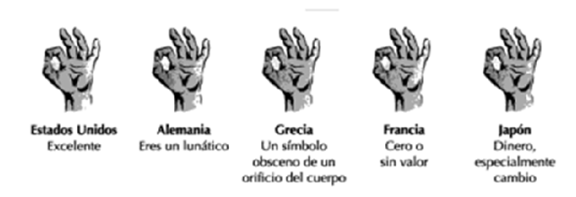

Los gestos emblemáticos son signos culturalmente codificados que sustituyen al lenguaje verbal. Por ejemplo, levantar el pulgar como señal de aprobación, mover la cabeza de un lado a otro para negar, o llevar un dedo a los labios para pedir silencio. Estos gestos tienen un significado preciso dentro de una cultura, pero pueden no ser comprendidos o incluso malinterpretados en otros contextos culturales. Por eso, su uso debe ir acompañado de sensibilidad intercultural.

Los gestos ilustradores acompañan el habla para reforzar o ejemplificar ideas. Al decir “el edificio era alto”, una persona puede elevar la mano para representar visualmente la altura. Al explicar una ruta, puede señalar direcciones o simular un mapa. Estos gestos no tienen sentido por sí mismos, pero enriquecen el contenido verbal y lo hacen más gráfico y memorable.

Los gestos reguladores organizan la interacción entre los interlocutores. Incluyen movimientos que indican quién tiene el turno de hablar, cuándo es apropiado intervenir o cuándo se ha finalizado un argumento. Mirar a alguien mientras se habla, levantar una ceja para invitar a responder, o alejar el cuerpo para cerrar el intercambio, son ejemplos de estos reguladores.

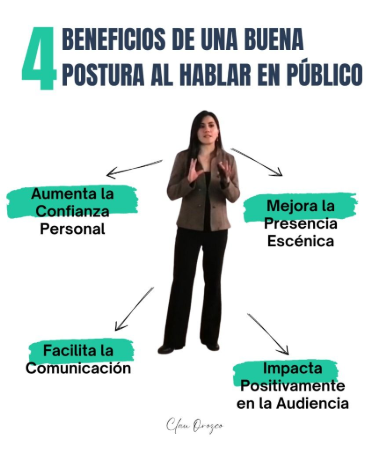

Imagen 4: El silencio también comunica

Texto introductorio: Esta imagen resalta cómo el silencio puede tener un significado comunicativo profundo en distintas situaciones.

Descripción de su contenido: Se analiza el silencio como una forma de expresión emocional, reflexión o estrategia comunicativa en contextos sociales.

Cita: El silencio habla mucho (2015)

Tomado de: El silencio también comunica

Imagen 4: El silencio también comunica Imagen 4: El silencio también comunica

Las posturas, en cambio, reflejan estados de ánimo, niveles de energía, actitudes y relaciones de poder. Una postura abierta, erguida y simétrica sugiere seguridad, disposición y confianza. Una postura encorvada o tensa puede comunicar retraimiento, incomodidad o desinterés. En contextos sociales, las posturas también expresan jerarquía: quien ocupa más espacio o adopta una postura relajada suele ser percibido como dominante.

Además, el cuerpo manifiesta señales automáticas de ansiedad, entusiasmo, duda o concentración. Frotarse las manos, mover una pierna sin cesar, tocarse el rostro repetidamente o jugar con objetos cercanos son comportamientos conocidos como gestos adaptadores, y funcionan como indicadores de estados emocionales internos.

La consciencia corporal es fundamental para una comunicación eficaz. Las personas que dominan su lenguaje corporal pueden transmitir mensajes más congruentes, generar confianza y prevenir malentendidos. Por eso, el desarrollo de la inteligencia corporal-kinestésica es una competencia comunicativa que debe fomentarse en contextos educativos y profesionales.

Imagen 5: Comunicación verbal y no verbal – Comparativa visual

Texto introductorio: La siguiente imagen presenta un esquema comparativo entre la comunicación verbal y no verbal.

Descripción de su contenido: Se destacan aspectos como el canal utilizado, los signos empleados, la interacción entre emisor y receptor, y las características propias de cada tipo de comunicación.

Cita: Espino de la Torre, L. E. (2021)

Tomado de: Comunicación verbal y no verbal – Comparativa visual

Imagen 5: Comunicación verbal y no verbal – Comparativa visual Imagen 5: Comunicación verbal y no verbal – Comparativa visual

-

2.3 Contacto visual y su impacto en la audiencia

La mirada es uno de los canales más directos, expresivos y significativos de la comunicación no verbal. A través del contacto visual, los seres humanos establecen conexiones emocionales, indican intenciones y regulan la interacción. La dirección, intensidad y duración de la mirada pueden comunicar desde cercanía afectiva hasta distancia emocional, desde autoridad hasta vulnerabilidad. Se trata de una forma de lenguaje silencioso que opera incluso de manera inconsciente y que, por tanto, requiere tanto atención como sensibilidad para su adecuada gestión.

El contacto visual cumple funciones esenciales. Regula el flujo de la conversación, señalando quién habla y quién escucha; permite evaluar las reacciones del interlocutor; transmite emociones como afecto, sorpresa o enfado; y fortalece la presencia del hablante, proyectando seguridad y sinceridad. Por ejemplo, un orador que mantiene contacto visual con su audiencia genera mayor impacto y credibilidad que uno que evita la mirada. La mirada también actúa como una herramienta de retroalimentación inmediata: al observar las reacciones faciales de su audiencia, el hablante puede ajustar su discurso, su ritmo o su tono, lo cual mejora la eficacia comunicativa.

Además, la mirada contribuye a la formación de vínculos afectivos y sociales. En contextos interpersonales cercanos, como una conversación entre amigos o una relación de pareja, el contacto visual prolongado puede expresar empatía, conexión emocional o apoyo. Por el contrario, su ausencia puede interpretarse como indiferencia, evasión o desconexión. En interacciones breves, como en el ámbito comercial o en entrevistas, una mirada firme, aunque breve, puede generar una primera impresión positiva y transmitir profesionalismo.

No obstante, como todo elemento del lenguaje no verbal, la mirada debe adaptarse al contexto sociocultural. En algunas culturas, mirar fijamente es signo de franqueza y respeto, mientras que en otras puede interpretarse como desafío, invasión del espacio personal o incluso agresión. Por ejemplo, en muchas culturas de Asia oriental, evitar el contacto visual directo con figuras de autoridad se considera un gesto de humildad y respeto, mientras que, en sociedades occidentales, evitar la mirada puede ser interpretado como inseguridad o falta de honestidad. Por tanto, una mirada adecuada no debe ser ni demasiado esquiva ni excesivamente invasiva, sino flexible y empática, ajustándose a los patrones sociales compartidos por los interlocutores.

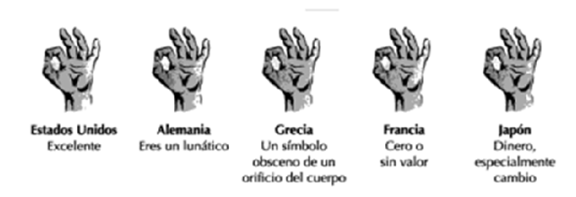

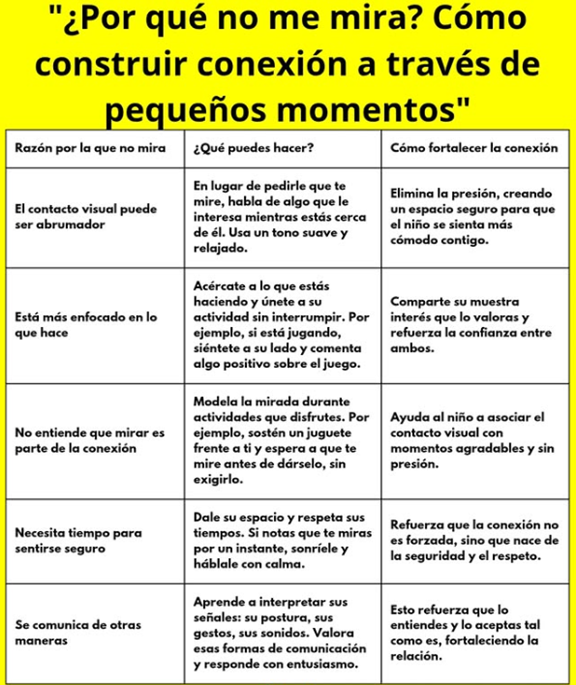

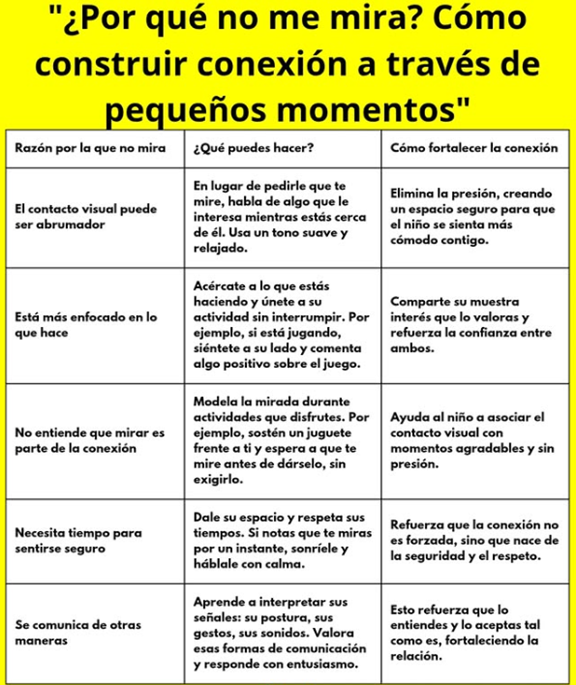

Imagen 6: Comunicación y autismo

Texto introductorio: Esta imagen busca visibilizar las formas diversas de comunicación en personas con autismo.

Descripción de su contenido: Se presentan recursos visuales, apoyos alternativos y gestos que complementan o sustituyen el lenguaje verbal, destacando la importancia de una comunicación accesible e inclusiva.

Cita: Gigantes del Autismo Perú (s.f.)

Tomado de: Comunicación y autismo

Imagen 6: Comunicación y autismo Imagen 6: Comunicación y autismo

La edad, el género y el nivel de confianza también afectan la percepción del contacto visual. Niños pequeños pueden sentirse intimidados por una mirada intensa, mientras que adultos con habilidades sociales desarrolladas pueden utilizar la mirada como una herramienta estratégica. Las personas tímidas o con ansiedad social tienden a evitar el contacto visual, lo cual puede ser interpretado erróneamente como desinterés o evasión. En el ámbito de la educación, docentes que mantienen contacto visual con sus estudiantes tienden a favorecer la atención, el compromiso y la participación, pues los estudiantes se sienten reconocidos y valorados.

En el entorno digital, el contacto visual enfrenta nuevas limitaciones. Las videollamadas dificultan el alineamiento entre los ojos del emisor y el lente de la cámara, lo que produce la sensación de falta de conexión visual. Este desajuste visual puede crear barreras perceptivas, especialmente en contextos donde la confianza y la cercanía son fundamentales. Para contrarrestar esto, es recomendable alternar entre mirar a la pantalla para seguir las reacciones del interlocutor y mirar directamente a la cámara para simular contacto visual real. También se recomienda mantener una postura abierta y un encuadre facial claro, de modo que el rostro esté visible y centrado en la imagen.

Además, en presentaciones digitales o conferencias virtuales, mirar intencionalmente a la cámara en los momentos clave —como al iniciar o cerrar una intervención— puede crear una experiencia más personal para la audiencia. Esta práctica es cada vez más importante, dado que gran parte de la interacción profesional y académica se ha trasladado a entornos remotos. El contacto visual digital no puede igualar la experiencia presencial, pero su manejo consciente mejora notablemente la calidad de la comunicación.

Dominar el uso del contacto visual es una habilidad clave en la comunicación pública, la enseñanza, la negociación y el liderazgo. La mirada tiene el poder de conectar, de contener y de convencer. Aprender a mirar con intención y a leer las miradas ajenas es parte de una competencia comunicativa integral que combina percepción, análisis contextual y regulación emocional. Esta habilidad se construye con práctica, autoconciencia y retroalimentación.

El cuerpo, la voz, el rostro y la mirada constituyen un lenguaje silencioso que habla constantemente en nuestras interacciones. Ser conscientes de este lenguaje y saber interpretarlo no solo mejora nuestras relaciones, sino que fortalece la autenticidad y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En un mundo cada vez más atravesado por la virtualidad, cultivar la presencia expresiva se convierte en una necesidad. Quien domina el lenguaje no verbal tiene más herramientas para crear vínculos significativos, inspirar confianza y comunicar de manera eficaz.

-

Enlaces complementarios

Profundiza más

La importancia de saber escuchar en la comunicación efectiva es indiscutible. Escuchar activamente no solo implica oír las palabras, sino también comprender el mensaje y demostrar interés genuino. Esta habilidad es esencial en cualquier ámbito, ya sea personal o profesional. Al escuchar, se establece una conexión más profunda con los demás, se evitan malentendidos y se fomenta un ambiente de confianza y respeto mutuo. En definitiva, saber escuchar es la clave para una comunicación efectiva. ¡Accede aquí!

Profundiza más

La escucha activa es una forma de oír en la que el oyente se mantiene comprometido con su interlocutor de una forma dinámica. Se trata de un proceso en el que hay que escuchar atentamente mientras la otra persona habla, parafraseando y reflejando lo que se dice, y reteniendo juicios y consejos. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Explica cómo los gestos, posturas y expresiones influyen en nuestras relaciones personales y profesionales. Analiza tipos de comunicación no verbal y su importancia en distintos contextos. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Describe las diferencias entre lenguaje verbal y no verbal con ejemplos claros. Explica cómo ambos se complementan y su aplicación en la vida diaria. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Analiza cómo la postura, el tono, los gestos y la expresión facial afectan nuestras interacciones y liderazgo. Incluye ejemplos y consejos para mejorar. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Enseña a interpretar y utilizar el lenguaje corporal, las miradas y el tono de voz para mejorar la comunicación interpersonal y profesional. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Artículo académico que expone el papel del lenguaje no verbal en la interacción social, con enfoque científico y teórico. Útil para investigaciones. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Explora cómo el lenguaje no verbal influye en el mensaje total que se transmite y cómo puede reforzar o contradecir lo que se dice. ¡Accede aquí!

-

-

-

Actividades

-

Make attempts: 1

-

-

-

Introducción

Bienvenidos a esta sesión sobre los códigos invisibles de la comunicación! Hoy descubriremos cómo el tono de voz, el uso del espacio y los movimientos del cuerpo dicen tanto —o incluso más— que las palabras que pronunciamos. A lo largo de esta clase, exploraremos tres dimensiones fascinantes del lenguaje no verbal: la paralingüística, que se refiere al tono, volumen y ritmo con que hablamos; la proxémica, que analiza cómo usamos el espacio a nuestro alrededor; y la kinésica, que estudia nuestros gestos, posturas y expresiones corporales.

Al finalizar esta sesión, serán capaces de reconocer cómo estos elementos influyen en la manera en que se interpreta un mensaje, y cómo pueden utilizarlos conscientemente para mejorar su comunicación interpersonal. A través de ejemplos, análisis de situaciones reales y ejercicios prácticos, aprenderán a ser más observadores y estratégicos al comunicarse. ¡Es momento de afinar no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, para conectar de forma más efectiva y auténtica con los demás!

-

3.1 Paralingüística: tono, volumen y ritmo de voz

La paralingüística se refiere al conjunto de elementos vocales que acompañan al lenguaje hablado, pero que no forman parte del contenido verbal del mensaje. Incluye factores como el tono, el volumen, el ritmo, las pausas, las entonaciones y las inflexiones vocales, los cuales comunican estados emocionales, actitudes o intenciones del hablante.

Según Mínguez (1999), la paralingüística es una de las formas más poderosas del lenguaje no verbal, porque muchas veces el "cómo se dice" tiene más impacto que el "qué se dice". Por ejemplo, una misma frase como “me alegra verte” puede sonar cálida, indiferente o sarcástica, dependiendo del tono con que se exprese. Esta capacidad de modificar el significado del contenido verbal convierte a la paralingüística en un recurso esencial en la comunicación efectiva.

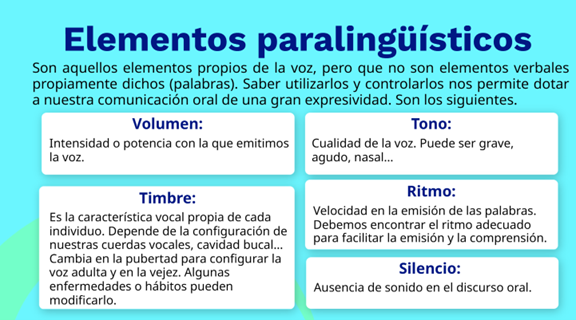

Imagen 1: Elementos paralingüísticos en la comunicación

Texto introductorio: Esta imagen interactiva identifica los principales elementos paralingüísticos que influyen en la forma en que se transmite un mensaje.

Descripción de su contenido: Se explican aspectos como el tono de voz, la velocidad al hablar, el volumen, las pausas y la entonación, mostrando su impacto en la interpretación del mensaje.

Cita: Genially (2023)

Tomado de: Elementos paralingüísticos en la comunicación

Imagen 1: Elementos paralingüísticos en la comunicación Imagen 1: Elementos paralingüísticos en la comunicación

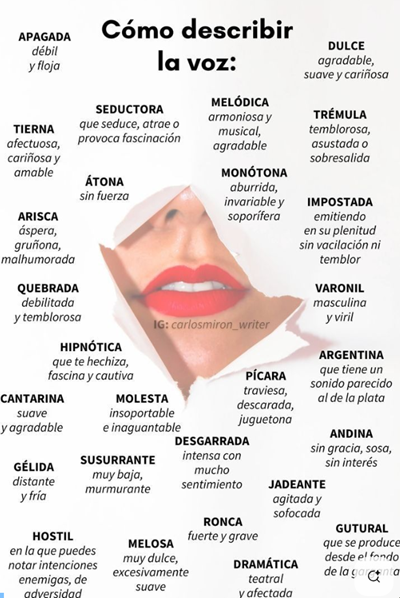

Tono de voz

El tono permite identificar la actitud emocional del hablante. Un tono suave puede expresar cercanía o afecto, mientras que un tono áspero puede generar tensión o distancia. Por ejemplo, en una conversación familiar, un tono suave puede calmar una discusión, mientras que un tono cortante puede intensificar el conflicto. En la atención al cliente, un tono amable y empático puede transformar una queja en una oportunidad de fidelización. Según Pavía Sánchez y Díaz Sossa (2014), el tono comunica el interés y compromiso del emisor: un tono monótono suele percibirse como desinteresado, mientras que uno dinámico puede captar mejor la atención del receptor.

Volumen

El volumen cumple una función comunicativa fundamental. Un volumen alto puede interpretarse como autoridad o agresividad, mientras que un volumen bajo puede reflejar timidez o confidencialidad. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, elevar el volumen para enfatizar una idea puede ser eficaz, pero si se sostiene demasiado puede resultar intimidante. En una clase virtual, hablar con un volumen demasiado bajo puede generar desconexión con los estudiantes, mientras que un volumen moderado y constante ayuda a mantener su atención. Díaz Sossa (2014) destaca que regular el volumen mejora la claridad del mensaje y evita incomodidades en el interlocutor.

Ritmo y pausas

El ritmo se refiere a la velocidad al hablar. Un ritmo acelerado puede reflejar ansiedad o entusiasmo; un ritmo pausado transmite serenidad y claridad. Las pausas estratégicas permiten enfatizar ideas clave y facilitar la comprensión. Por ejemplo, al contar una anécdota, una pausa puede aumentar el suspenso. Adell Herrera (2017) destaca que una pausa oportuna puede ser más impactante que un discurso continuo. En entrevistas o debates, saber cuándo pausar permite reflexionar, controlar emociones y mostrar dominio del tema.

Inflexiones y entonación

La entonación y las inflexiones aportan matices adicionales. Una entonación ascendente puede expresar duda; una descendente, seguridad. En una llamada telefónica, las inflexiones son claves para expresar emociones, ya que no hay contacto visual. Por ejemplo, decir “¿en serio?” con un tono incrédulo o con uno entusiasta cambia completamente el significado. En discursos motivacionales, el uso de inflexiones ascendentes al final de frases inspiradoras puede generar mayor impacto emocional.

Impacto emocional y persuasivo

La voz también tiene un rol persuasivo. En una presentación académica, un orador que modula su voz capta mejor la atención. En un discurso político, el tono y ritmo pueden generar emoción o identificación. La voz, bien usada, se convierte en una herramienta poderosa de conexión y persuasión. En una conversación de pareja, el cambio de tono puede prevenir malentendidos, mientras que, en la negociación comercial, un ritmo constante y entonación segura fortalecen la posición del emisor.

-

3.2 Proxémica: uso del espacio en la comunicación

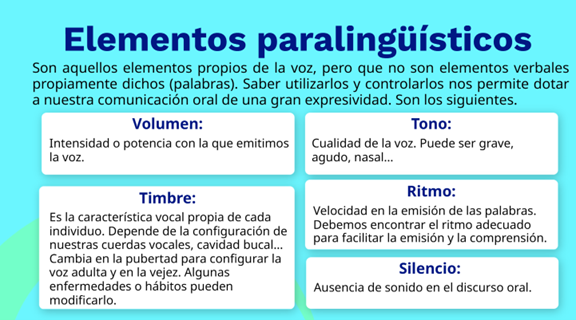

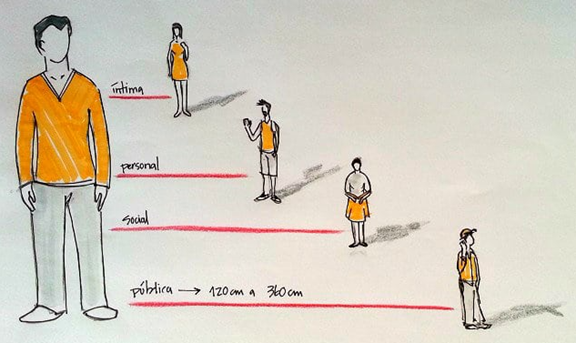

La proxémica estudia el uso del espacio físico y la distancia interpersonal. Edward T. Hall clasificó estas distancias en zonas: íntima, personal, social y pública. Estas no solo reflejan relaciones sociales, sino también normas culturales, emociones y actitudes.

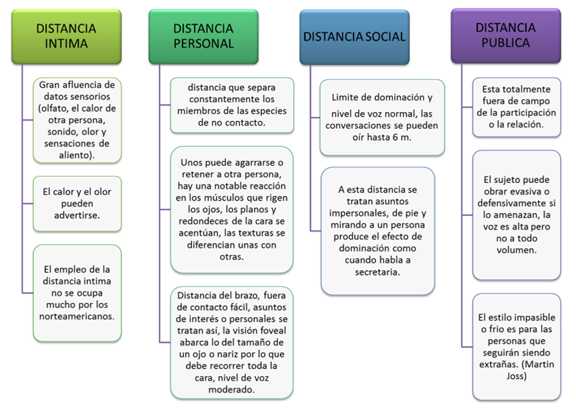

Imagen 2: Sistema representacional proxémico

Texto introductorio: La siguiente imagen explora el sistema proxémico como parte del lenguaje corporal en la comunicación no verbal.

Descripción de su contenido: Se describe cómo la distancia interpersonal influye en la percepción de cercanía o lejanía emocional, y cómo varía según el contexto cultural y relacional.

Cita: Sonría (s.f.)

Tomado de: Sistema representacional proxémico

Imagen 2: Sistema representacional proxémico Imagen 2: Sistema representacional proxémico

Según López, Gordillo y Graus (2016), la forma en que nos acercamos o alejamos de los demás comunica confianza, respeto o invasión. Por ejemplo, cuando alguien se nos acerca demasiado en una fila, sentimos incomodidad. Por otro lado, cuando un amigo nos abraza al saludarnos, sentimos aprecio y familiaridad.

Zonas de distancia interpersonal

1. Zona íntima (0 a 45 cm): reservada para personas muy cercanas. Ejemplo: abrazar a un familiar o pareja.

2. Zona personal (45 cm a 1,2 m): para amigos o colegas de confianza. Ejemplo: conversar con un amigo durante una caminata o almuerzo.

3. Zona social (1,2 a 3,5 m): usada en contextos formales. Ejemplo: hablar con un docente o jefe en una oficina.

4. Zona pública (más de 3,5 m): para exposiciones o discursos. Ejemplo: un orador frente a una audiencia o un maestro frente a una clase grande.

Imagen 3: Proxémica y urbanismo en la era post-COVID

Texto introductorio: Esta imagen examina los cambios en la proxémica y el urbanismo a raíz de la pandemia de COVID-19.

Descripción de su contenido: Se analizan nuevas formas de organización del espacio físico en entornos urbanos, influidas por la necesidad de distanciamiento y reconfiguración de la convivencia.

Cita: Ruiz-Healy Times (2021)

Tomado de: Proxémica y urbanismo en la era post-COVID

Imagen 3: Proxémica y urbanismo en la era post-COVID Imagen 3: Proxémica y urbanismo en la era post-COVID

Distribución espacial y lenguaje corporal La distribución del entorno y la orientación corporal también comunican. En una cafetería, sentarse frente a frente con postura abierta denota interés. Si alguien cruza los brazos y evita el contacto visual, puede percibirse como distante. En una clase, un docente que se desplaza por el aula fomenta cercanía. En entrevistas laborales, sentarse erguido y orientado al interlocutor demuestra respeto y disposición.

En el hogar, la manera de ubicarse en la mesa puede reflejar dinámicas familiares: sentarse siempre en la misma silla puede representar una posición simbólica dentro del grupo. En un hospital, la cercanía de una enfermera al paciente durante la atención puede transmitir apoyo y confianza, mientras que una interacción demasiado rápida y lejana puede interpretarse como desinterés.

Mínguez (1999) señala que el lugar que ocupamos también comunica jerarquía. En una reunión empresarial, quien se ubica en el centro de la mesa suele tener un rol de liderazgo. En una clase, permitir que los estudiantes se ubiquen libremente puede reflejar un enfoque pedagógico participativo.

Influencia cultural y social

El uso del espacio varía culturalmente. En América Latina, las distancias son más cercanas y el contacto físico más frecuente. En culturas asiáticas, se prefiere una mayor distancia. Además, factores como edad y jerarquía afectan la proxémica. Un estudiante puede mantener mayor distancia con un profesor que con sus compañeros. En contextos religiosos o institucionales, las distancias corporales también se regulan con mayor rigidez.

Además, las diferencias de género pueden influir. En algunos contextos, es más común que las mujeres se acerquen más entre ellas durante una conversación, mientras que los hombres tienden a mantener mayor distancia.

Aplicaciones en entornos virtuales

En entornos digitales, la proxémica se transforma, adaptándose a nuevos códigos de comportamiento espacial mediados por la tecnología. Aunque no existe una proximidad física real, los elementos visuales que se proyectan a través de una cámara cumplen funciones similares a las distancias interpersonales en la comunicación presencial. El encuadre de cámara, por ejemplo, puede comunicar profesionalismo cuando está centrado, con buena iluminación, fondo neutro o acorde al contexto. En cambio, un encuadre desordenado o un fondo ruidoso pueden generar distracción o proyectar informalidad. La iluminación también es clave: una iluminación adecuada no solo favorece la visibilidad del rostro, sino que transmite calidez, apertura y cuidado en los detalles.

Acercarse demasiado a la cámara puede generar sensación de invasión o incomodidad, mientras que colocarse demasiado lejos puede expresar frialdad o desinterés. Del mismo modo, la estabilidad de la imagen comunica seguridad: una cámara que se mueve constantemente puede generar nerviosismo o desconcentración en el interlocutor. La puntualidad al conectarse a una reunión virtual también representa una forma de respeto por el tiempo y el espacio de los demás, reforzando las normas sociales de cortesía.

Además, la ubicación del rostro en la pantalla influye en cómo se percibe la comunicación. Un rostro centrado, con contacto visual hacia la cámara, da la impresión de que el emisor está hablando directamente al interlocutor, generando cercanía y empatía. En cambio, mirar constantemente hacia otro lado o trabajar en otras tareas mientras se está en cámara puede percibirse como desinterés o falta de compromiso. En clases virtuales, por ejemplo, un docente que mantiene el rostro visible emplea gestos amplios, varía su tono de voz y utiliza el espacio en pantalla de manera dinámica transmite accesibilidad, entusiasmo y claridad comunicativa. Asimismo, un estudiante que asiste con la cámara encendida mantiene postura atenta y realiza gestos de asentimiento o participación, contribuye a una comunicación más efectiva y respetuosa.

En este contexto, es evidente que la proxémica digital requiere conciencia, adaptación y entrenamiento, ya que lo que antes se comunicaba con el cuerpo en el espacio físico ahora se traduce en señales visuales y auditivas gestionadas a través de dispositivos.

-

3.3 Kinésica: lenguaje corporal y movimiento

La kinésica analiza el lenguaje corporal: expresiones faciales, posturas y movimientos. Según Mínguez (1999), el cuerpo comunica incluso en silencio. Por ejemplo, podemos percibir si alguien está triste, aunque no lo diga, solo observando su expresión y postura.

López, Gordillo y Graus (2016) clasifican los gestos en:

• Ilustrativos: acompañan el habla (señalar).

• Reguladores: gestionan turnos (asentir).

• Adaptadores: reflejan emociones internas (jugar con el cabello).

• Emblemáticos: con significado cultural (pulgar arriba).

En una sala de espera, una persona que tamborilea con los dedos puede estar impaciente. En un aula, un estudiante que se muerde el lápiz puede estar ansioso o distraído. Estos pequeños gestos son señales valiosas que completan o contradicen el mensaje verbal.

Expresiones faciales

Transmiten emociones básicas: alegría, miedo, ira, etc. Según Díaz Sossa (2014), son espontáneas y difíciles de falsificar. Por ejemplo, un estudiante que recibe una buena noticia sonríe de forma natural. Si alguien frunce el ceño al escuchar algo, podría estar en desacuerdo sin decir una palabra.

En situaciones laborales, una sonrisa al recibir a un cliente genera confianza. En una discusión, una mirada de asombro puede desarmar el conflicto. En el aula, las expresiones de los estudiantes permiten al docente ajustar su ritmo: si observa rostros confundidos, puede repetir o explicar nuevamente.

Gestos y posturas

Los gestos refuerzan el discurso. Señalar al explicar algo mejora la comprensión. Las posturas también comunican: erguido = seguridad; encorvado = inseguridad o cansancio. En una conversación entre amigos, sentarse hacia adelante indica interés. En una reunión, cruzar los brazos y desviar la mirada puede sugerir rechazo o incomodidad.

En espacios públicos, como una fila del supermercado, la postura corporal puede reflejar paciencia, prisa o molestia. En una cita romántica, una postura abierta y gestos suaves comunican interés. En una presentación, el uso de las manos para enumerar ideas o destacar puntos clave mejora la claridad del mensaje.

Movimiento, desplazamiento y contacto visual

Moverse al hablar puede dinamizar el discurso. En una exposición oral, caminar con intención al cambiar de tema mantiene la atención del público. Pero moverse sin control puede distraer. Según Pavía Sánchez y Díaz Sossa (2014), usar el cuerpo estratégicamente refuerza el mensaje.

El contacto visual es clave. Mirar a los ojos transmite interés y sinceridad. En cambio, evitar la mirada puede indicar inseguridad o falta de conexión. Al saludar o conversar, mantener contacto visual moderado genera confianza.

En entrevistas de trabajo, por ejemplo, un postulante que evita mirar al entrevistador y se encoge en su silla puede parecer inseguro, aunque sus palabras digan lo contrario. En el aula, los estudiantes que mantienen contacto visual con el docente suelen estar más comprometidos con la clase.

La kinésica nos permite construir significados complejos sin hablar. Desde los saludos cotidianos hasta los discursos públicos, el cuerpo es un instrumento comunicativo poderoso. Usarlo con conciencia mejora nuestras relaciones personales, educativas y laborales.

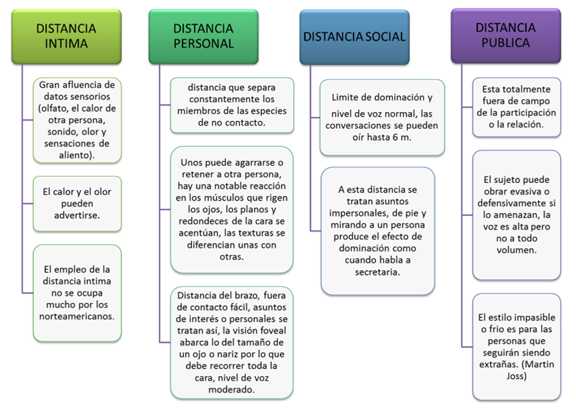

Imagen 4: Kinésica y proxémica en la comunicación no verbal

Texto introductorio: La siguiente imagen proporciona una visión general de los componentes kinésicos y proxémicos dentro del lenguaje no verbal.

Descripción de su contenido: Se abordan gestos, posturas, expresiones faciales y distancias interpersonales como formas clave de expresión y comprensión en la interacción social.

Cita: Udocz (s.f.)

Tomado de: Kinésica y proxémica en la comunicación no verbal

Imagen 4: Kinésica y proxémica en la comunicación no verbal Imagen 4: Kinésica y proxémica en la comunicación no verbal

El dominio del lenguaje no verbal tiene un impacto profundo en la imagen que proyectamos hacia los demás, ya que influye directamente en la forma en que somos percibidos en contextos personales, sociales, académicos y profesionales. Elementos como la forma en que usamos nuestra voz (paralingüística), el espacio interpersonal (proxémica) y el cuerpo (kinésica) pueden transmitir seguridad, empatía, autoridad o, por el contrario, inseguridad, desinterés o tensión. Por ejemplo, una persona que habla con un tono amable mantiene una postura erguida, mira a los ojos de su interlocutor y respeta la distancia adecuada, suele generar una impresión de confianza y profesionalismo. Esto es crucial, sobre todo en situaciones donde la primera impresión determina el desarrollo de una relación, como una entrevista de trabajo, una presentación pública o una reunión con clientes.

Por esta razón, es importante que las personas se entrenen conscientemente en el uso de su comunicación no verbal. Este entrenamiento puede lograrse a través de ejercicios de autopercepción frente al espejo, grabaciones en video para revisar gestos y entonaciones, talleres de oratoria, clases de teatro, simulaciones de entrevistas o incluso con el acompañamiento de un coach en habilidades comunicativas. Aprender a regular la voz, reconocer las señales del cuerpo y controlar el uso del espacio permite no solo transmitir mensajes más claros, sino también conectar emocionalmente con los demás y evitar malentendidos. La práctica constante y la retroalimentación son claves para lograr una mejora progresiva.

Imagen 5: Video explicativo sobre proxémica

Texto introductorio: Este recurso audiovisual explica de manera clara y didáctica los conceptos fundamentales de la proxémica en la comunicación.

Descripción de su contenido: A través de ejemplos cotidianos, el video muestra cómo la distancia física comunica emociones, jerarquías y relaciones sociales.

Cita: YouTube (s.f.)

Tomado de: Video explicativo sobre proxémica

Imagen 5: Video explicativo sobre proxémica Imagen 5: Video explicativo sobre proxémica

En el entorno digital, el lenguaje no verbal no desaparece, sino que se transforma. En videollamadas, por ejemplo, el encuadre de cámara, la iluminación, la gestualidad visible, la dirección de la mirada y el uso de pausas o silencios juegan un papel fundamental en la construcción del mensaje. Una buena imagen visual, acompañada de una voz clara y expresiva, permite mantener la atención y generar cercanía, incluso a través de una pantalla. Conocer estas herramientas y adaptarlas al canal digital mejora significativamente la calidad de la interacción, favorece la empatía y potencia la efectividad comunicativa en entornos virtuales.

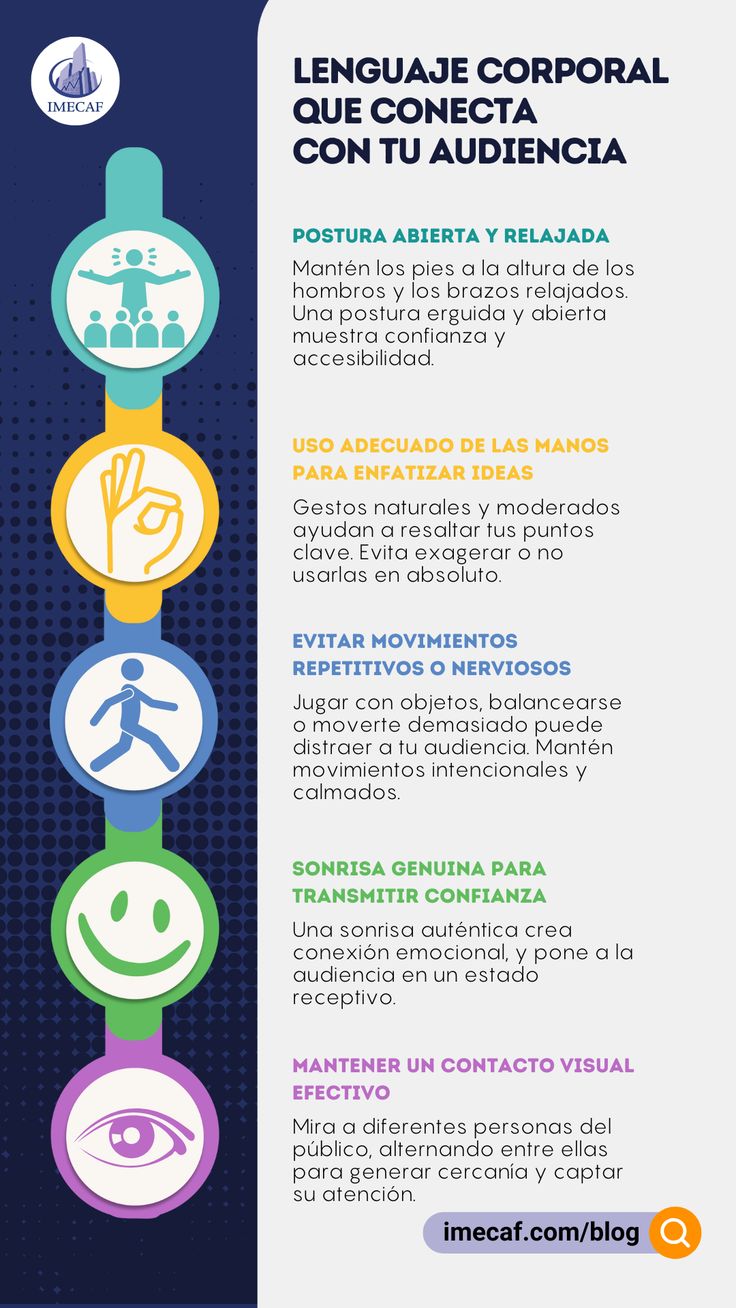

Imagen 6: Dimensiones de la comunicación no verbal

Texto introductorio: La imagen resume las principales dimensiones de la comunicación no verbal y su impacto en los procesos comunicativos.

Descripción de su contenido: Incluye referencias a la paralingüística, la kinésica, la proxémica, la cronémica y la apariencia física, y cómo estas afectan la interpretación del mensaje.

Cita: IMECAF (2025)

Tomado de: Dimensiones de la comunicación no verbal

Imagen 6: Dimensiones de la comunicación no verbal Imagen 6: Dimensiones de la comunicación no verbal

-

Enlaces Complementarios

Profundiza más

La importancia de saber escuchar en la comunicación efectiva es indiscutible. Escuchar activamente no solo implica oír las palabras, sino también comprender el mensaje y demostrar interés genuino. Esta habilidad es esencial en cualquier ámbito, ya sea personal o profesional. Al escuchar, se establece una conexión más profunda con los demás, se evitan malentendidos y se fomenta un ambiente de confianza y respeto mutuo. En definitiva, saber escuchar es la clave para una comunicación efectiva. ¡Accede aquí!

Profundiza más

La escucha activa es una forma de oír en la que el oyente se mantiene comprometido con su interlocutor de una forma dinámica. Se trata de un proceso en el que hay que escuchar atentamente mientras la otra persona habla, parafraseando y reflejando lo que se dice, y reteniendo juicios y consejos. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Explica cómo los gestos, posturas y expresiones influyen en nuestras relaciones personales y profesionales. Analiza tipos de comunicación no verbal y su importancia en distintos contextos. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Describe las diferencias entre lenguaje verbal y no verbal con ejemplos claros. Explica cómo ambos se complementan y su aplicación en la vida diaria. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Analiza cómo la postura, el tono, los gestos y la expresión facial afectan nuestras interacciones y liderazgo. Incluye ejemplos y consejos para mejorar. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Enseña a interpretar y utilizar el lenguaje corporal, las miradas y el tono de voz para mejorar la comunicación interpersonal y profesional. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Artículo académico que expone el papel del lenguaje no verbal en la interacción social, con enfoque científico y teórico. Útil para investigaciones. ¡Accede aquí!

Profundiza más

Explora cómo el lenguaje no verbal influye en el mensaje total que se transmite y cómo puede reforzar o contradecir lo que se dice. ¡Accede aquí!

-

-

-

Actividades

-

Make attempts: 1

-

-

-

Introducción

Bienvenidos a esta nueva sesión sobre Comunicación en videollamadas y redes sociales! Hoy nos adentraremos en un tema que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero que muchas veces pasamos por alto: cómo nos mostramos, interactuamos y nos expresamos en entornos digitales. ¿Alguna vez te has preguntado qué transmite tu imagen en pantalla durante una videollamada? ¿O qué efecto tienen los memes, stickers y emoticones que compartes en tus conversaciones?

En esta clase hablaremos sobre la netiqueta, la presencia profesional en línea y cómo gestionar tu entorno visual y auditivo para que tu mensaje sea claro y coherente. Además, exploraremos cómo los elementos visuales, como los emoticones y memes, se han convertido en nuevas formas de expresión emocional y social, capaces de conectar —o confundir— a quien los recibe.

Al finalizar esta sesión, tendrás herramientas para proyectarte con seguridad en entornos virtuales y para utilizar con intención los recursos comunicativos digitales. A través de ejemplos actuales y ejercicios prácticos, aprenderás a comunicarte de manera más efectiva, auténtica y consciente en el mundo digital. ¡Es hora de convertir cada videollamada y cada mensaje en una oportunidad para expresarte con claridad y empatía!

-

4.1. Comunicación en videollamadas y redes sociales

Etiqueta digital (netiqueta) y presencia digital profesional en pantalla

La netiqueta es el conjunto de normas sociales y comunicativas que regulan el comportamiento en espacios digitales. Su aplicación permite construir una convivencia más armónica, respetuosa y efectiva, especialmente en contextos formativos y profesionales. Aunque el entorno virtual tiene características distintas al presencial, la cortesía, la claridad y el respeto siguen siendo pilares esenciales.

Una de las primeras normas es saludar y despedirse correctamente. Iniciar una videollamada o un mensaje escrito con un saludo adecuado genera cercanía, demuestra consideración hacia el otro y establece un tono cordial para el intercambio. Asimismo, cerrar las intervenciones con una despedida amable o una frase de cierre ayuda a concluir de manera profesional y respetuosa.

Imagen 1: Infografía de netiqueta

Texto introductorio: Esta imagen presenta las principales normas de etiqueta necesarias para una comunicación respetuosa y efectiva en entornos digitales.

Descripción de su contenido: Se abordan recomendaciones sobre el uso apropiado del lenguaje, la cortesía en interacciones virtuales, el respeto al turno de palabra y la adecuada gestión de conflictos en línea.

Cita: Genially (s.f.)

Tomado de: Infografía de netiqueta

Imagen 1: Infografía de netiqueta Imagen 1: Infografía de netiqueta

En cuanto a la escritura digital, uno de los aspectos más importantes es evitar el uso de mayúsculas sostenidas, ya que en la cultura digital esto se interpreta como una forma de gritar o expresar agresividad. El uso de minúsculas adecuadamente, la puntuación correcta y una estructura clara de ideas ayudan a construir un mensaje legible y amable.

El cuidado de la ortografía y la gramática también tiene un valor significativo. Un texto bien redactado no solo facilita la comprensión del mensaje, sino que proyecta profesionalismo, organización y compromiso con el interlocutor. En entornos académicos, un descuido ortográfico puede interpretarse como falta de interés o preparación.

Otro principio esencial de la netiqueta es ser claro, conciso y directo, evitando mensajes excesivamente largos, ambiguos o fuera de tema. Esto aplica tanto en clases virtuales como en mensajes de texto o correos electrónicos. Un lenguaje directo y organizado ayuda a que la otra persona capte el mensaje con rapidez y precisión.

Por último, es importante respetar los tiempos y espacios de los demás, lo que implica no interrumpir en clases o reuniones, evitar el envío de mensajes fuera del horario laboral o académico y no saturar los canales de comunicación con información innecesaria.

La presencia profesional en pantalla, por su parte, implica cuidar cómo nos mostramos durante una videollamada. La cámara encendida permite mantener un canal de comunicación no verbal que fortalece la conexión humana. La expresión facial, los gestos y el contacto visual influyen en cómo se recibe nuestro mensaje.

La iluminación y el encuadre de la cámara también son relevantes. Lo ideal es contar con una luz que ilumine directamente el rostro (preferentemente luz natural) y un encuadre que muestre el rostro y parte del torso, evitando ángulos extremos o fondos distractores.

La vestimenta adecuada transmite profesionalismo y respeto por la actividad. Aunque estemos en casa, vestirnos con ropa limpia, sobria y acorde al contexto académico o laboral demuestra nuestro compromiso con la tarea y con los demás.

La postura corporal y el lenguaje no verbal deben transmitir atención, disposición y respeto. Mantenerse erguido, evitar posturas descuidadas o gestos excesivos, y mirar hacia la cámara al hablar ayuda a establecer una comunicación más efectiva y empática.

Finalmente, el tono de voz debe ser claro, pausado y con un volumen adecuado, evitando gritar o hablar demasiado bajo. Considerar la calidad del audio, las pausas estratégicas y la modulación contribuye a una comunicación más clara y agradable para todos los participantes.

Gestión del entorno visual y auditivo en videollamadas

Una de las condiciones esenciales para una videollamada exitosa es el control del entorno, tanto en lo visual como en lo auditivo. El espacio físico desde el cual nos conectamos influye directamente en la experiencia comunicativa de los demás. Por ello, es indispensable adecuar ese entorno para garantizar concentración, claridad y respeto.

En cuanto al entorno visual, lo primero a considerar es el fondo que aparece detrás de nosotros. Siempre es preferible un fondo neutral o desenfocado, que no distraiga la atención ni revele información privada. Un entorno ordenado, sobrio y sin demasiados elementos visuales comunica organización, limpieza y respeto por la audiencia.

También es importante minimizar distracciones. Si hay mascotas, niños o personas transitando constantemente detrás de nosotros, se puede optar por cerrar la puerta del espacio o utilizar un fondo virtual discreto. El movimiento constante interfiere con la atención y dificulta la concentración del grupo.

El orden del entorno físico también proyecta una imagen profesional. Un espacio limpio, con elementos mínimos, indica organización y preparación. Incluso los colores y la decoración pueden contribuir a transmitir tranquilidad o, por el contrario, generar ruido visual si están mal manejados.

En relación con el entorno auditivo, es esencial mantener el micrófono en silencio cuando no se habla. Esta práctica evita interrupciones por ruidos involuntarios, como el teclado, conversaciones cercanas, ventiladores o tráfico. El ruido de fondo puede generar molestias o incluso impedir que se entienda con claridad al orador.

El uso de auriculares con micrófono integrado mejora la calidad del audio y evita problemas de retroalimentación (eco o interferencia). También permite escuchar mejor a los demás, especialmente en espacios donde hay ruido ambiental.

Si no es posible conectarse desde un lugar completamente silencioso, se recomienda informar previamente sobre la situación. La transparencia y la disposición para colaborar ayudan a generar comprensión y tolerancia por parte de los participantes.

Preparar el entorno con anticipación, probar los dispositivos y asegurarse de que todo funcione correctamente contribuye a una experiencia de comunicación fluida, eficiente y respetuosa.

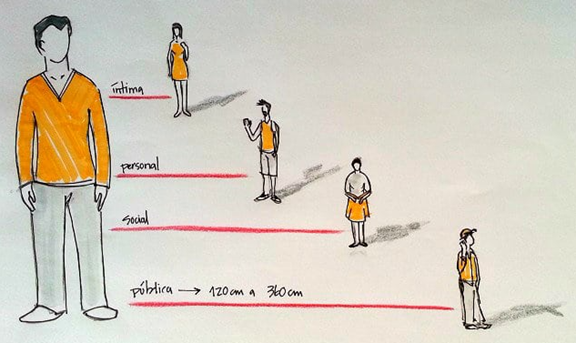

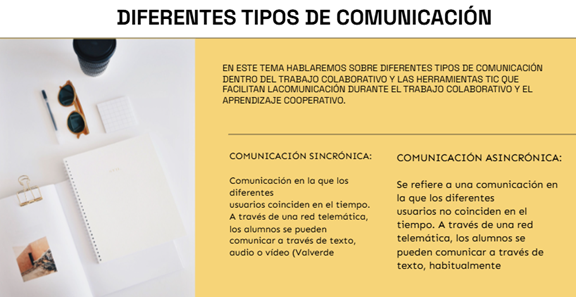

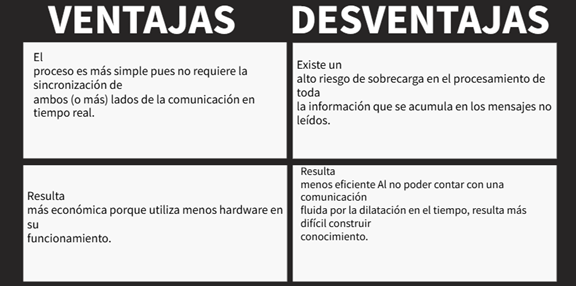

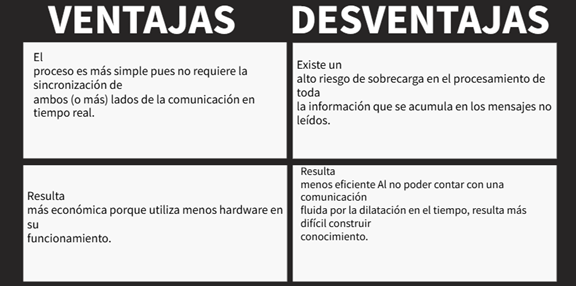

Sincronía vs asincronía: diferencias en la comunicación efectiva

La comunicación digital incorpora dos formas principales de interacción: sincrónica y asincrónica. Comprender las diferencias entre ambas y aprender a usarlas estratégicamente es una competencia clave en el entorno académico y profesional.

La comunicación sincrónica ocurre en tiempo real. Esto significa que los participantes están presentes simultáneamente, como en una clase virtual, una reunión por videollamada o un chat en vivo. Esta modalidad se caracteriza por su inmediatez, permitiendo un diálogo directo, espontáneo y emocionalmente cargado.

Una de las principales ventajas de la comunicación sincrónica es la posibilidad de resolver dudas rápidamente, tomar decisiones de forma conjunta y fortalecer los vínculos entre los participantes. Al incluir lenguaje verbal y no verbal, se reduce la ambigüedad del mensaje y se fomenta una interacción más cercana.

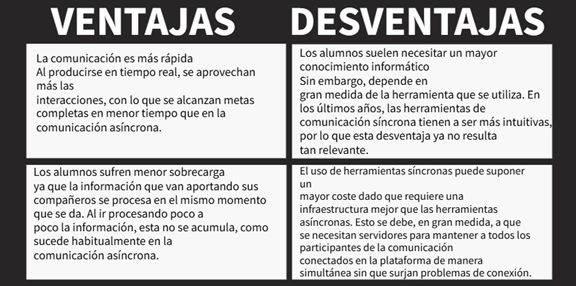

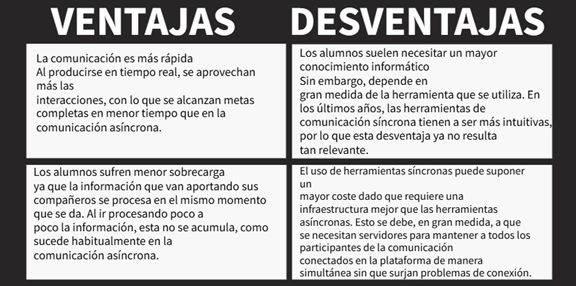

Imagen 2: Comunicación sincrónica y asincrónica

Texto introductorio: La siguiente imagen interactiva explica las diferencias entre los tipos de comunicación sincrónica y asincrónica en entornos digitales.

Descripción de su contenido: Se comparan sus características, ventajas, limitaciones y ejemplos comunes como videollamadas, correos electrónicos, foros y chats en tiempo real.

Cita: Genially (s.f.)

Tomado de: Comunicación sincrónica y asincrónica

Imagen 2: Comunicación sincrónica y asincrónica Imagen 2: Comunicación sincrónica y asincrónica

No obstante, esta modalidad también presenta desafíos. Uno de ellos es la coordinación horaria, especialmente cuando los participantes tienen agendas ocupadas o se encuentran en zonas horarias distintas. Además, si no se gestionan adecuadamente los turnos de palabra, pueden producirse interrupciones o confusión.

También es necesario considerar el fenómeno conocido como fatiga por videollamadas, que ocurre cuando se encadenan múltiples sesiones sin pausas. Este tipo de cansancio afecta la atención, la motivación y la productividad, por lo que es importante equilibrar las instancias sincrónicas con espacios de descanso o trabajo autónomo.

Imagen 3: Comunicación sincrónica y asincrónica (versión ampliada)

Texto introductorio: Esta versión del recurso profundiza en las aplicaciones pedagógicas de la comunicación sincrónica y asincrónica.

Descripción de su contenido: Se contextualiza su uso en educación virtual, resaltando cómo cada modalidad impacta la interacción docente-estudiante y la planificación académica.

Cita: Genially (s.f.)

Tomado de: Imagen 3: Comunicación sincrónica y asincrónica

Imagen 3: Comunicación sincrónica y asincrónica Imagen 3: Comunicación sincrónica y asincrónica

Por otro lado, la comunicación asincrónica se caracteriza porque los participantes no coinciden en tiempo real. Esto ocurre en canales como foros, correos electrónicos, mensajes de voz o plataformas educativas que permiten dejar mensajes, tareas o comentarios que serán respondidos en otro momento.

Entre sus principales beneficios se encuentra la flexibilidad temporal, que permite a cada persona interactuar cuando le resulte más conveniente. Además, al no requerir una respuesta inmediata, favorece la reflexión y la organización del pensamiento, lo cual puede mejorar la calidad del mensaje.

Sin embargo, también tiene limitaciones. Las respuestas pueden tardar más, lo que afecta la inmediatez. Además, la ausencia de tono, gestos o voz puede dificultar la interpretación emocional del mensaje, generando ambigüedades o malentendidos.

Imagen 4: Comunicación sincrónica y asincrónica

Texto introductorio: Esta imagen retoma los contenidos ya mencionados, ofreciendo una representación visual para reforzar la comprensión de las diferencias entre los tipos de comunicación.

Descripción de su contenido: Incluye íconos y ejemplos visuales que permiten asociar rápidamente las herramientas tecnológicas a cada modalidad.

Cita: Genially (s.f.)

Tomado de: Comunicación sincrónica y asincrónica

Imagen 4: Comunicación sincrónica y asincrónica Imagen 4: Comunicación sincrónica y asincrónica

En contextos educativos y laborales, lo ideal es combinar ambas modalidades. Por ejemplo, una clase puede comenzar con una videollamada introductoria (sincrónica), seguida de actividades en foros (asincrónicas), y finalizar con una sesión de preguntas en vivo. Este enfoque mixto permite aprovechar lo mejor de ambos mundos y adaptarse a las necesidades de los estudiantes y colaboradores.

-

4.2. Emoticones, stickers y memes como nueva forma de expresión

Función comunicativa y emocional de los emoticones

Los emoticones no solo son ornamentos gráficos del lenguaje escrito digital, sino verdaderos recursos comunicativos y afectivos que permiten matizar, reforzar o incluso reemplazar partes del mensaje verbal. A través de una imagen simple —una carita feliz, una expresión de sorpresa o un gesto de aprobación— se transmite información emocional que, de otro modo, podría perderse en un texto plano.