-

Introducción

Mostrar más Mostrar menosIntroducción

Queridos participantes,

¡Bienvenidos a esta emocionante aventura digital! Nos entusiasma ser parte de este viaje de aprendizaje, en el que descubrirán nuevas herramientas, adquirirán valiosos conocimientos y desarrollarán habilidades que les acompañarán a lo largo de su trayectoria.

Les invitamos a familiarizarse con la plataforma, conocer el curso y participar activamente.

¡Estamos aquí para apoyarlos en cada paso de este proceso!

¡Mucho éxito en este inicio!

El equipo de PUCE Virtual

-

Tutoriales

Sílabo

Manual del estudiante

-

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

Bienvenidos al fascinante mundo de la investigación. Este curso virtual de Fundamentos de Investigación es una invitación a explorar el pensamiento lógico y el método científico desde una perspectiva dinámica y aplicada. Juntos, descubriremos cómo desarrollar la capacidad de discernir información veraz en un mar de datos, una habilidad crucial en la era digital. Iniciaremos nuestro viaje explorando las redes sociales, una herramienta omnipresente en la actualidad. Aprenderemos a analizar críticamente la información que encontramos y a utilizar estas plataformas para compartir conocimiento de valor.

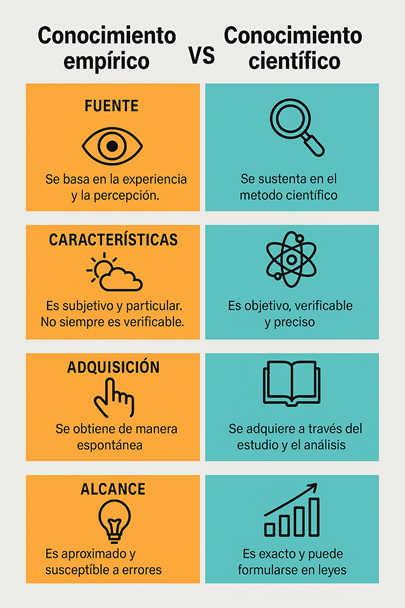

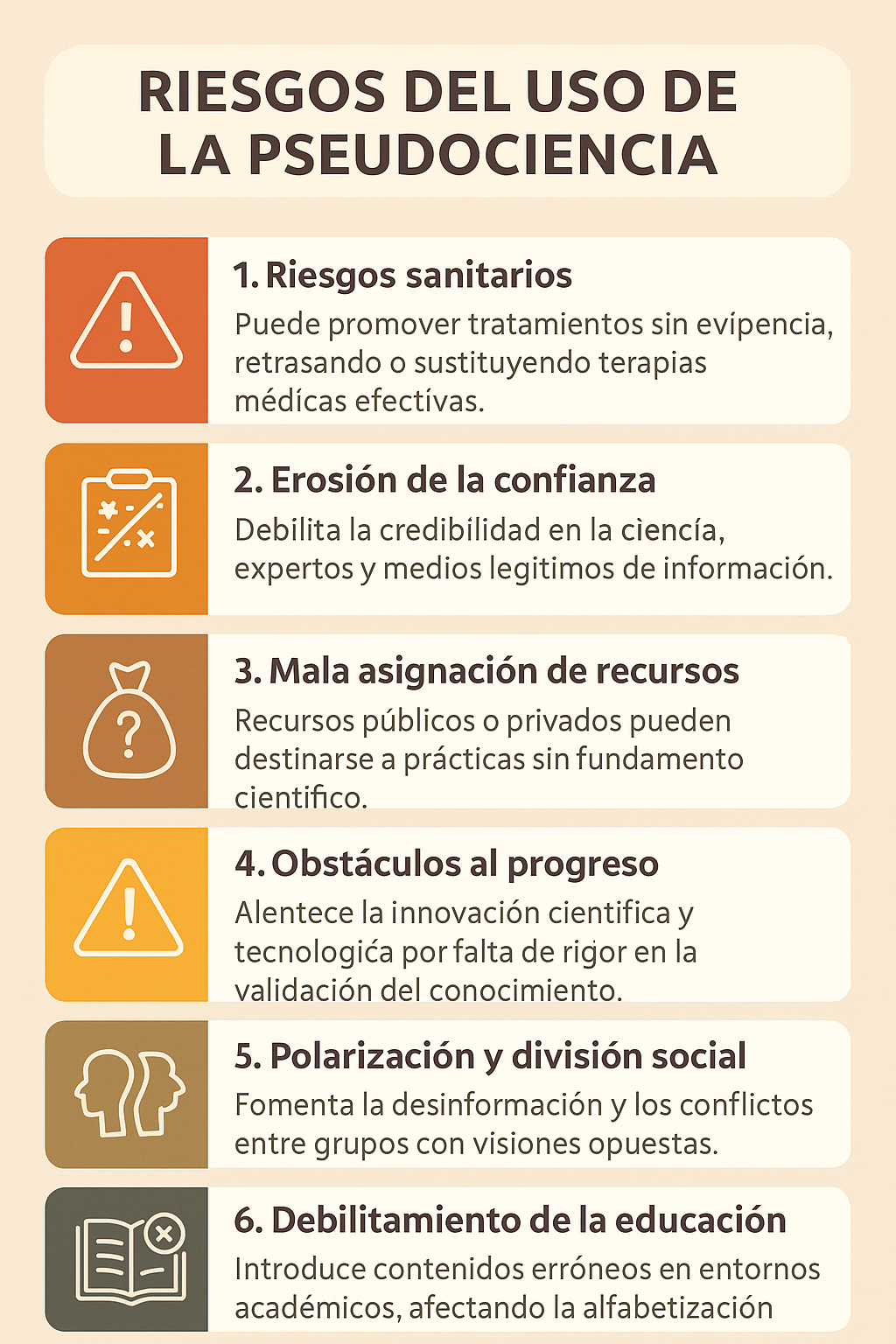

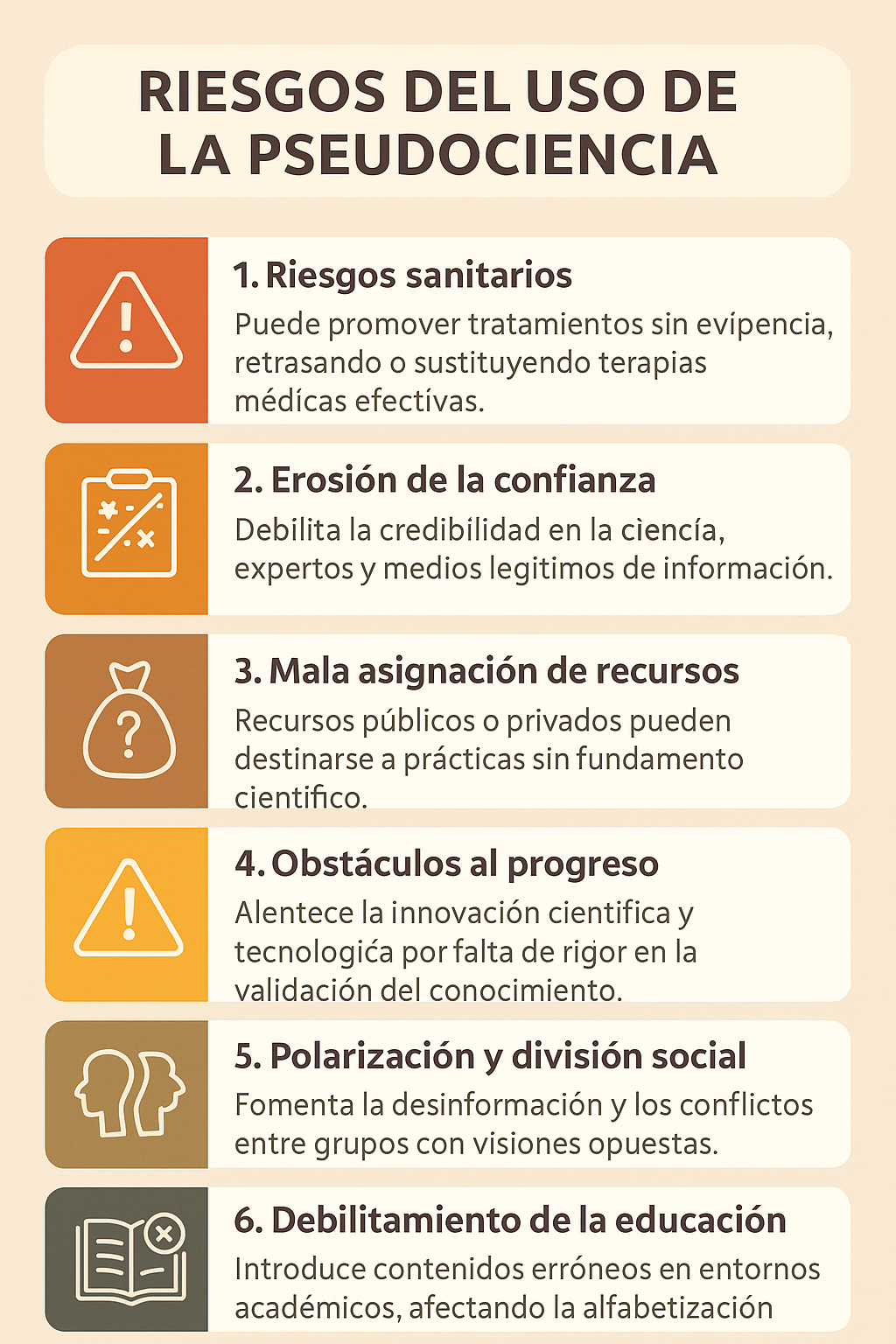

Profundizaremos en la distinción entre ciencia, pseudociencia y conocimiento empírico, dotándonos de las herramientas necesarias para evaluar la validez de la información. Este ejercicio nos permitirá comprender la importancia del método científico como pilar para investigar, descubrir y generar nuevo conocimiento. Finalmente, aplicaremos los fundamentos del método científico a través de la selección y desarrollo de un tema de investigación de tu interés. Este proyecto final te permitirá experimentar de primera mano el proceso de investigación, desde la formulación de preguntas hasta la presentación de resultados. Este curso está diseñado para fomentar tu curiosidad y equiparte con las habilidades necesarias para convertirte en un pensador crítico y un investigador competente. ¡Prepárate para un viaje de descubrimiento y aprendizaje!

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RDA 1: Reconocer información incorrecta o engañosa, en redes sociales, noticias e internet

- Criterio de evaluación 1: Diferencia entre información falsa y verdadera, respecto a los avences científicos en su carrera.

- Criterio de evaluación 2: Reconoce fuentes de información confiable para la búsqueda de datos científicos

RDA 2: Distinguir entre ciencia, pseudociencia y conocimiento empírico en la elaboración de documentos académicos y científicos con apoyo de inteligencia artificial.

- Criterio de evaluación 1: Diferencia entre el conocimiento empírico y la ciencia para la elaboración de documentos académicos y científicos con herramientas de inteligencia artificial y recursos bibliográficos

- Criterio de evaluación 2: Detecta información falsa o pseudo ciencia en la elaboración de documentos académicos y científicos incluso en inteligencia artificial generativa.

RDA 3: Comprender los planteamientos básicos del método científico y su aplicación a través de un tema de investigación

- Criterio de evaluación 1: El estudiante comprende la fundamentación del problema de investigación

- Criterio de evaluación 2: El estudiante relaciona la importancia del método científico con actividades y consecuencias del mundo que nos rodea

-

PROYECTO FINAL

Objetivo general

Fortalecer las competencias investigativas de los estudiantes a través del desarrollo del pensamiento crítico, la evaluación sistemática de fuentes de información, la distinción entre diversos tipos de conocimiento y la aplicación rigurosa del método científico, para formar profesionales capaces de generar y comunicar conocimiento con rigor académico en la era de la información digital y la inteligencia artificial.

Objetivos específicos

- Desarrollar la capacidad de análisis crítico sobre noticias científicas controvertidas, aplicando criterios de evaluación de credibilidad y principios del método científico.

- Desarrollar habilidades para evaluar sistemáticamente la confiabilidad de diversas fuentes de información en línea utilizando criterios objetivos y herramientas de verificación.

- Desarrollar la capacidad de distinguir entre diferentes tipos de conocimiento y evaluar críticamente el contenido generado por IA para la elaboración de documentos académicos.

- Aplicar los fundamentos del método científico para desarrollar un proyecto de investigación estructurado y coherente en un área de interés personal o profesional.

Descripción del proyecto

El presente proyecto constituye una iniciativa educativa integral diseñada para transformar la manera en que los estudiantes interactúan con la información científica y desarrollan habilidades investigativas en el contexto digital contemporáneo. En un mundo caracterizado por la sobreabundancia informativa, las noticias falsas y el creciente uso de inteligencia artificial, este proyecto establece un recorrido progresivo que comienza con el análisis crítico de controversias científicas, avanza hacia la evaluación sistemática de fuentes de información, profundiza en la distinción entre conocimiento científico y pseudocientífico (incorporando el uso ético de herramientas de IA), y culmina con la aplicación práctica del método científico en un proyecto de investigación personalizado.

Actividades:

Reto 1 Reto 2 Reto 3 Reto 4 1. Búsqueda y selección de una noticia científica controversial (últimos 2 años)

2. Identificación de las afirmaciones principales de la noticia

3. Investigación de la fuente original (paper, estudio, informe)

4. Análisis de la cobertura mediática y posibles distorsiones

5. Búsqueda de críticas o cuestionamientos de la comunidad científica

6. Verificación de la metodología empleada en el estudio original

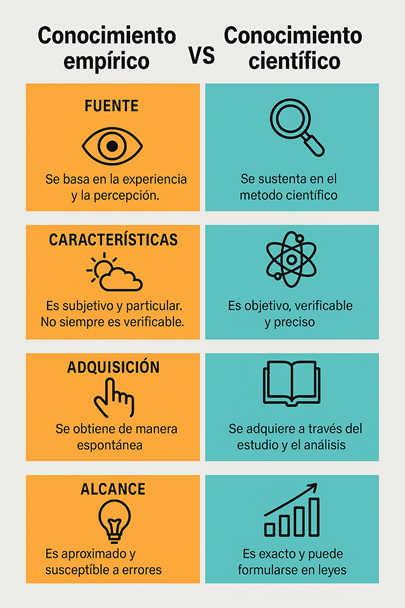

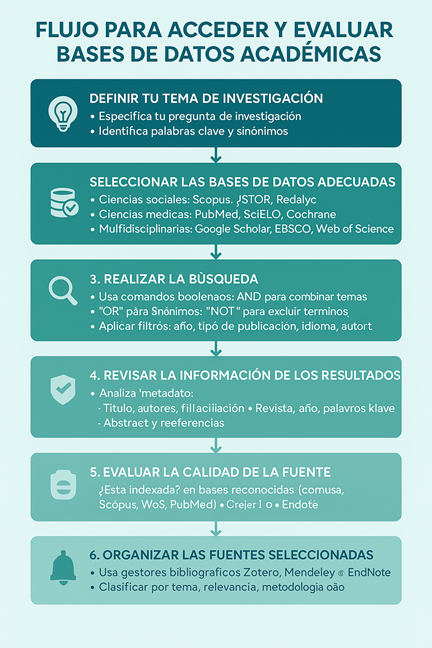

7. Aplicación del modelo AAOCC para evaluar la credibilidad1. Selección de un tema científico relevante para su carrera

2. Identificación de al menos 8 fuentes de información distintas

3. Elaboración de una matriz de evaluación con criterios específicos

4. Aplicación de herramientas de verificación para cada fuente

5. Análisis comparativo de la calidad de información entre fuentes

6. Clasificación de las fuentes según su nivel de confiabilidad

7. Identificación de indicadores específicos de calidad/falta de calidad1. Selección de un tema específico con diferentes tipos de conocimiento

2. Recopilación de ejemplos de información científica, pseudocientífica y empírica

3. Elaboración de criterios de demarcación específicos

4. Generación de contenido usando herramientas de IA (mínimo 2)

5. Análisis crítico del contenido generado por IA

6. Experimentación con prompts para mejorar calidad

7. Elaboración de documento académico combinando fuentes tradicionales e IA

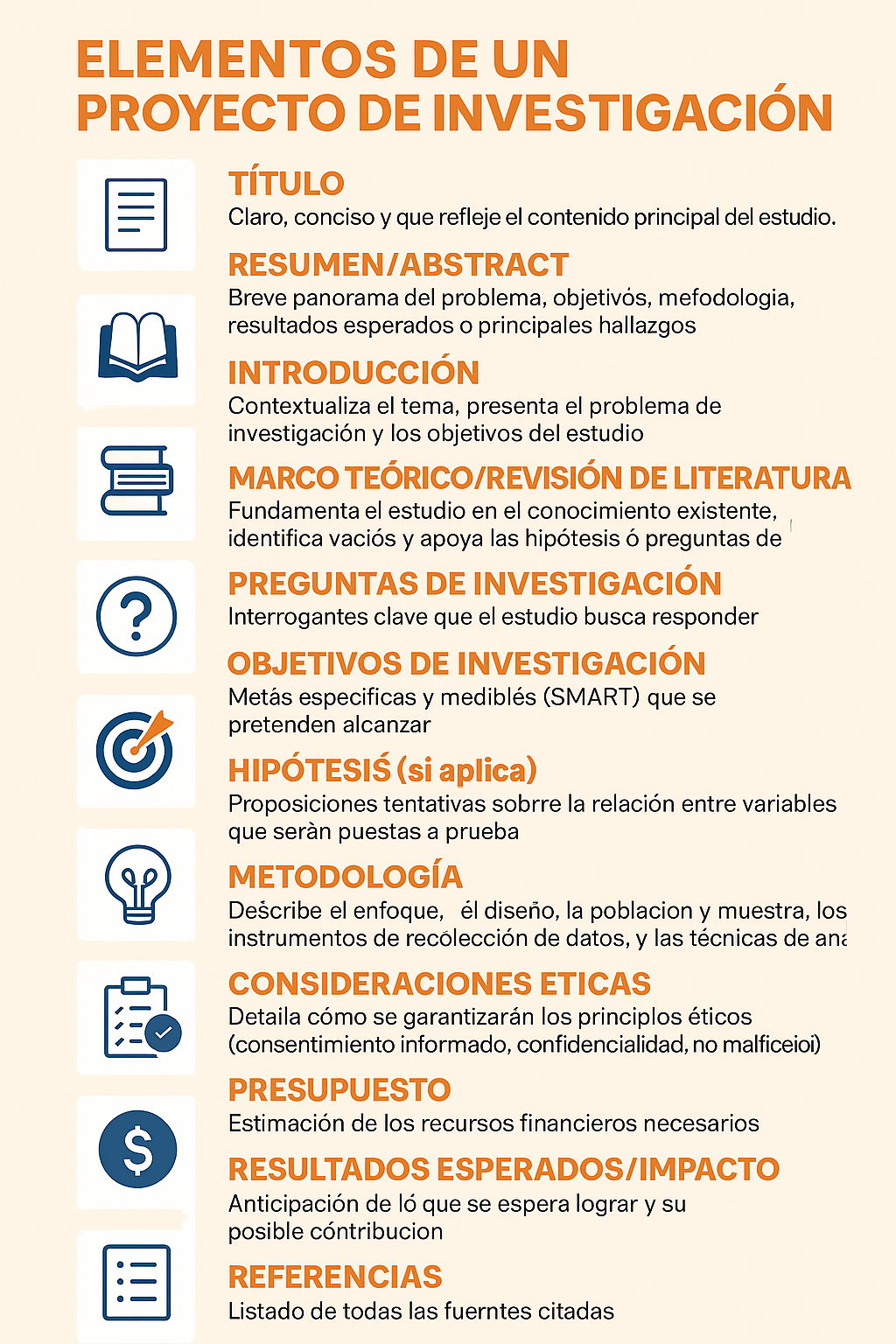

8. Registro del proceso de corrección y verificación1. Identificación y delimitación de un tema de investigación

2. Formulación de pregunta(s) de investigación

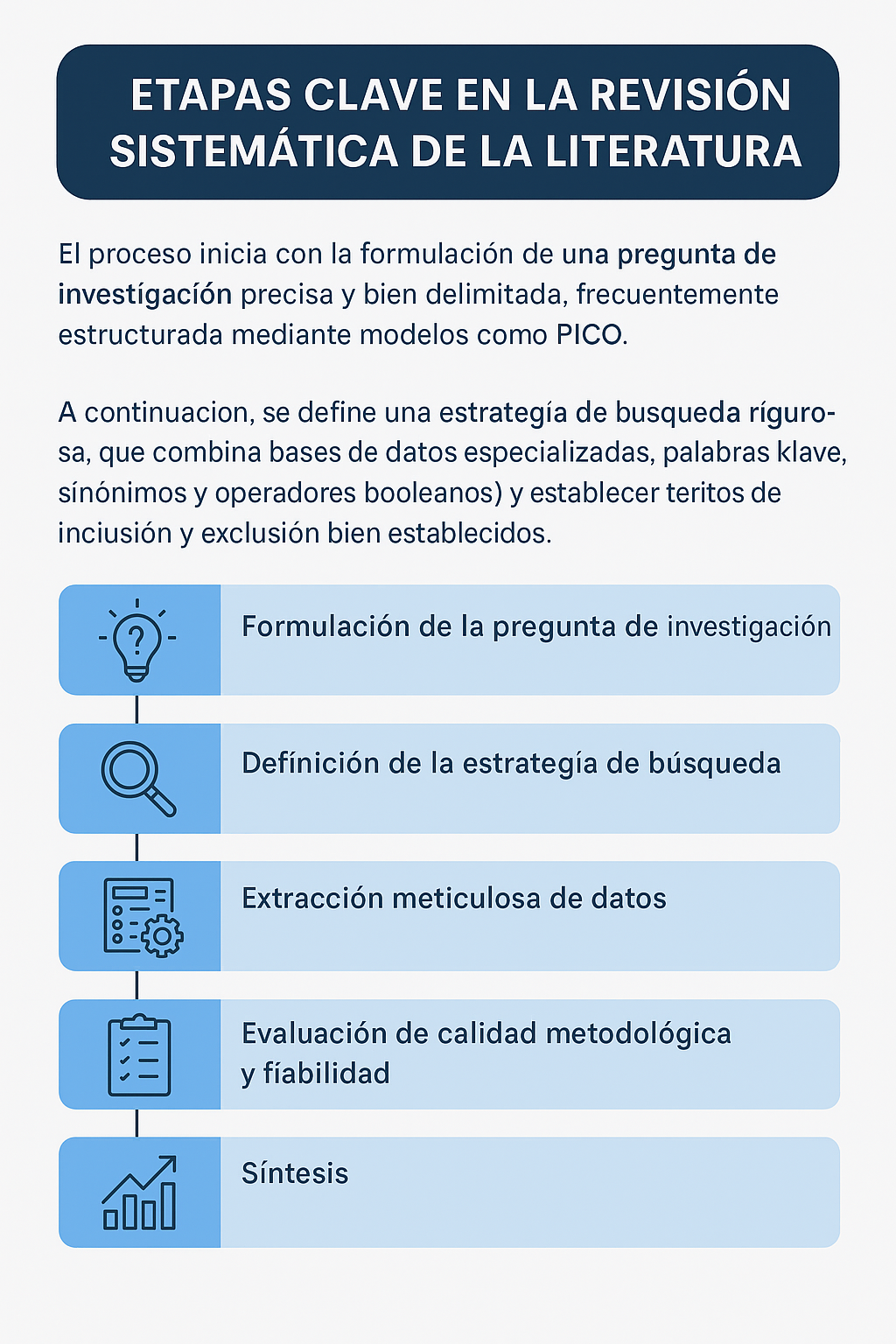

3. Revisión sistemática de literatura (mínimo 10 fuentes)

4. Identificación de vacíos de conocimiento

5. Elaboración de marco teórico conciso

6. Formulación de hipótesis u objetivos SMART

7. Selección y justificación de metodología

8. Diseño de instrumentos de recolección de datos

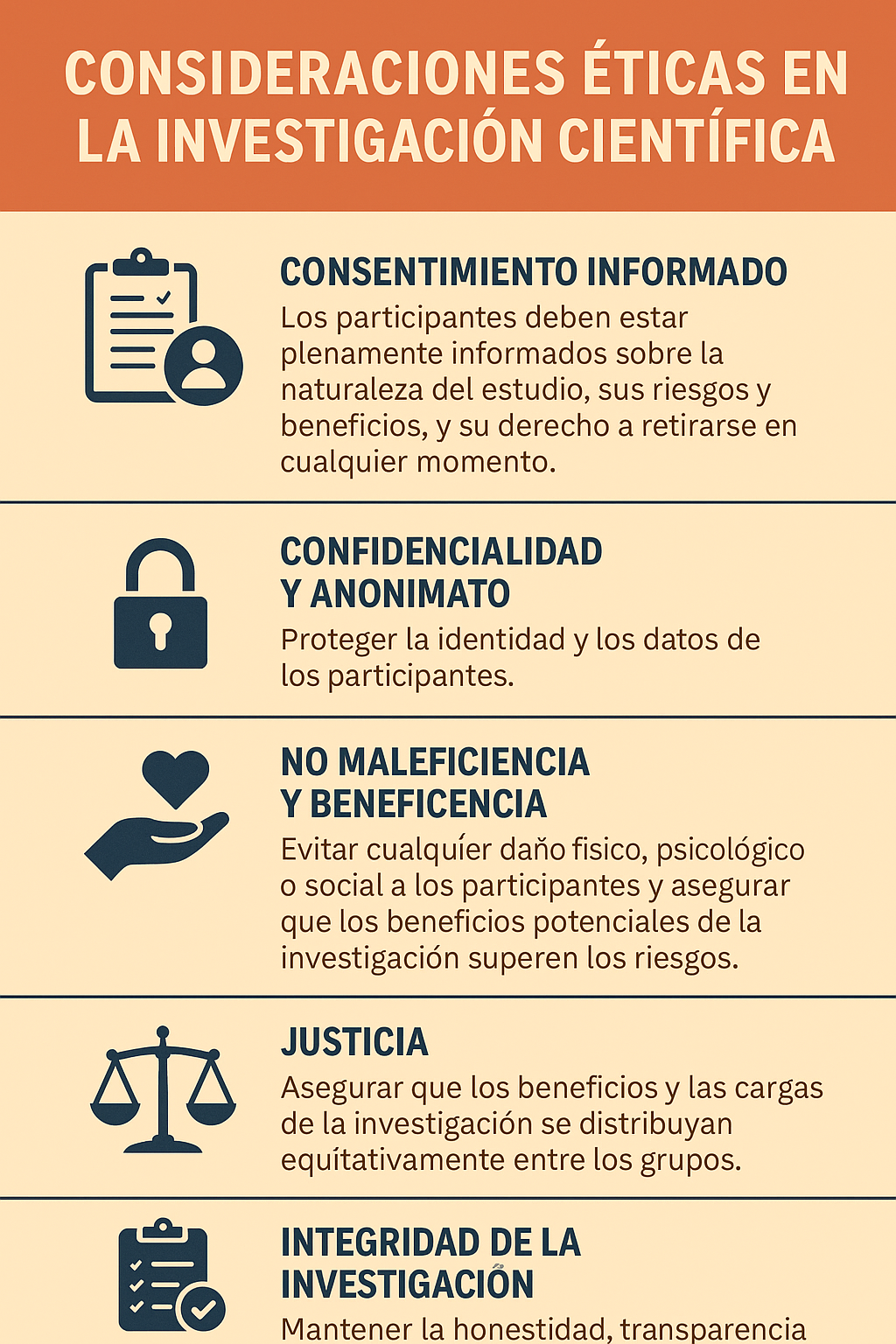

9. Consideraciones éticas y de factibilidad

10. Elaboración de cronograma y presupuesto

11. Presentación del proyectoReto 11. Búsqueda y selección de una noticia científica controversial

2. Identificación de las afirmaciones principales

3. Investigación de la fuente original

4. Análisis de cobertura mediática

5. Críticas de la comunidad científica

6. Verificación de metodología

7. Aplicación del modelo AAOCCReto 21. Selección de un tema científico relevante

2. Identificación de 8 fuentes distintas

3. Matriz de evaluación con criterios

4. Herramientas de verificación

5. Análisis comparativo de calidad

6. Clasificación por confiabilidad

7. Indicadores de calidad/falta de calidadReto 31. Tema con tipos de conocimiento

2. Ejemplos científicos, pseudocientíficos y empíricos

3. Criterios de demarcación

4. Generación de contenido con IA

5. Análisis crítico del contenido

6. Experimentación con prompts

7. Documento académico combinado

8. Registro del proceso de verificaciónReto 41. Delimitación del tema

2. Preguntas de investigación

3. Revisión sistemática (mínimo 10 fuentes)

4. Vacíos de conocimiento

5. Marco teórico conciso

6. Hipótesis u objetivos SMART

7. Justificación metodológica

8. Instrumentos de recolección

9. Ética y factibilidad

10. Cronograma y presupuesto

11. Presentación del proyectoMetodología:

Desarrollo incremental: Cada reto corresponde a una entrega parcial del proyecto.

Criterio Ponderación Detalle Entrega oportunamente los parciales del Proyecto. 10% Cumplimiento de fechas de entrega en cada reto. Entrega de forma completa los parciales del proyecto. 20% Cumplimiento de requerimiento de entrega. Las respuestas de las entregas parciales reflejan comprensión de los contenidos vistos. 35% Análisis comparativos de resultados obtenidos por integración y por medición. El procedimiento utilizado en las entregas parciales es el adecuado. 35% Sigue procedimientos que corresponden a leyes y teoremas de cálculo II. Entrega oportunaPonderación: 10%

Detalle: Cumplimiento de fechas de entrega en cada reto.Entrega completaPonderación: 20%

Detalle: Cumplimiento de requerimiento de entrega.Comprensión de contenidosPonderación: 35%

Detalle: Análisis comparativos de resultados obtenidos por integración y por medición.Procedimiento adecuadoPonderación: 35%

Detalle: Sigue procedimientos que corresponden a leyes y teoremas de cálculo II.Cronograma de entregables del Proyecto.

Semana (clases) Reto Entregable Contenido 4 Reto 1 Informe reto 1 Introducción: Presentación de la noticia y su relevancia

• Análisis de la fuente primaria: Credenciales, método y alcance

• Comparativa entre el estudio original y su representación mediática

• Evaluación de las críticas científicas recibidas

• Análisis de sesgos y falacias presentes en la comunicación

• Conclusiones: Valoración final sobre la veracidad y calidad de la información

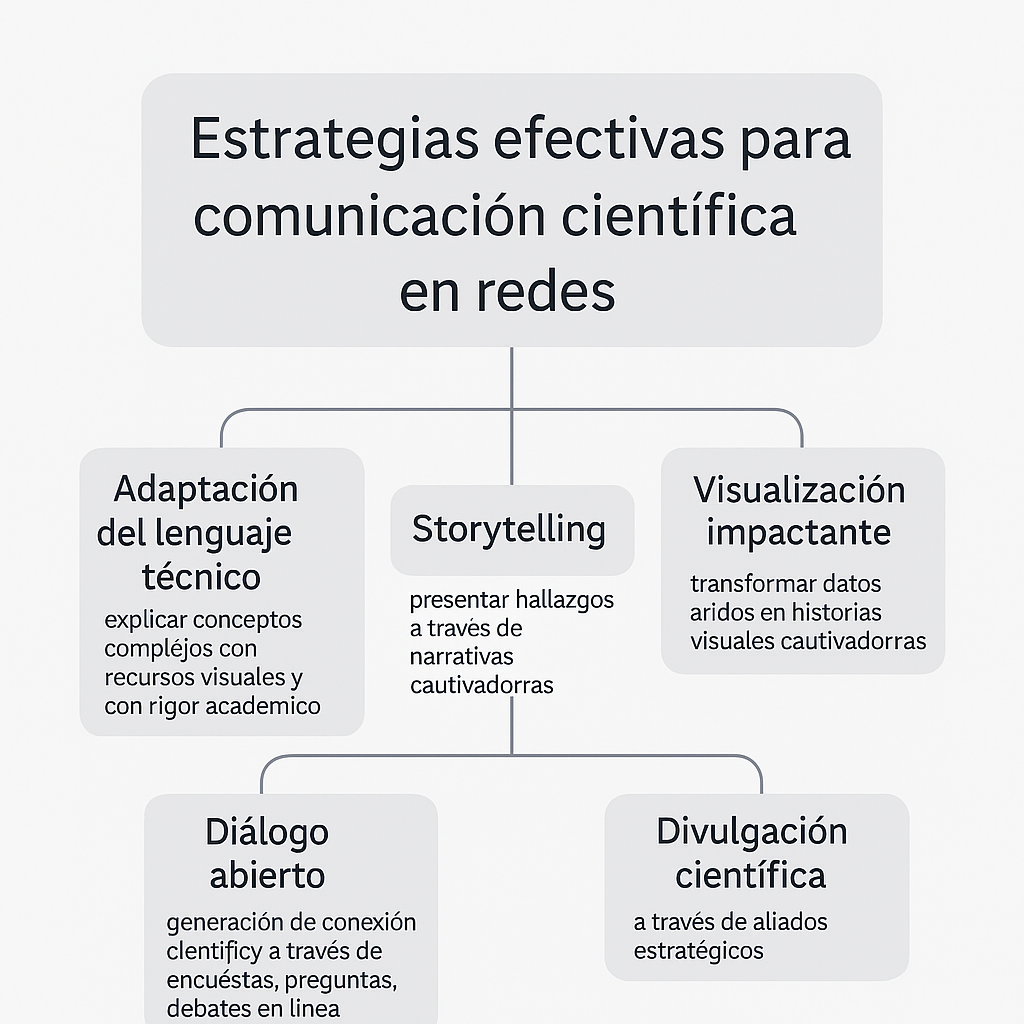

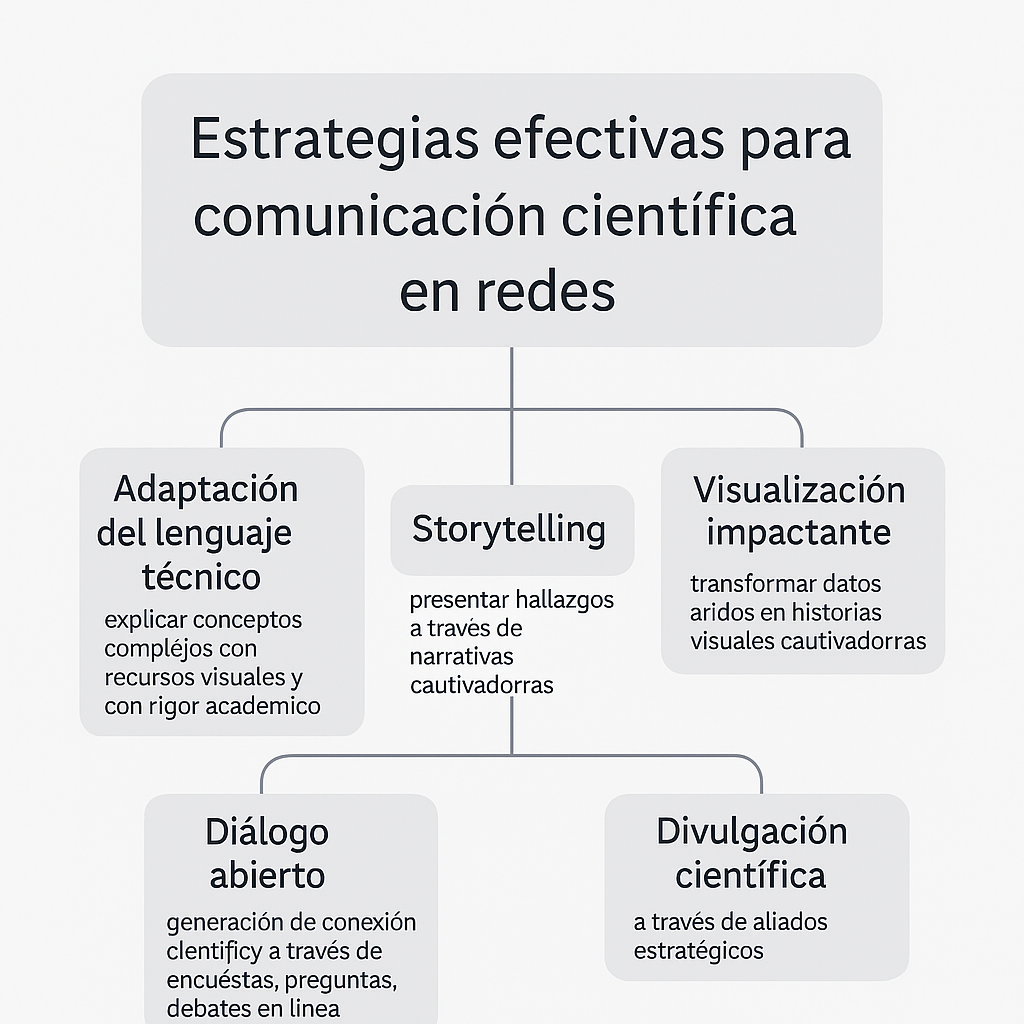

• Recomendaciones para mejorar la comunicación científica del tema

• Referencias bibliográficas8 Reto 2 Informe reto 2 Resumen ejecutivo del tema investigado

• Metodología de selección y evaluación de fuentes

• Matriz comparativa de evaluación con resultados

• Análisis individual de cada fuente (fortalezas/debilidades)

• Jerarquización fundamentada de las fuentes según confiabilidad

• Identificación de patrones comunes en fuentes confiables/no confiables

• Guía práctica para evaluar fuentes sobre el tema seleccionado

• Anexos: Capturas de pantalla, enlaces y material complementario12 Reto 3 Informe reto 3 Introducción al tema y su relevancia académica

• Marco conceptual: Criterios utilizados para clasificar los tipos de conocimiento

• Análisis comparativo de fuentes científicas, pseudocientíficas y empíricas

• Evaluación de contenido generado por diferentes herramientas de IA

• Análisis de sesgos, limitaciones y fortalezas del contenido de IA

• Estrategias para optimizar el uso de IA en documentos académicos

• Documento académico final con indicación de fuentes y procesos

• Reflexión crítica sobre el proceso y recomendaciones16 Reto 4 Informe reto 4 Título y resumen ejecutivo

• Planteamiento del problema y justificación

• Preguntas de investigación y objetivos

• Estado del arte / Revisión de literatura

• Marco teórico y conceptual

• Hipótesis (si aplica)

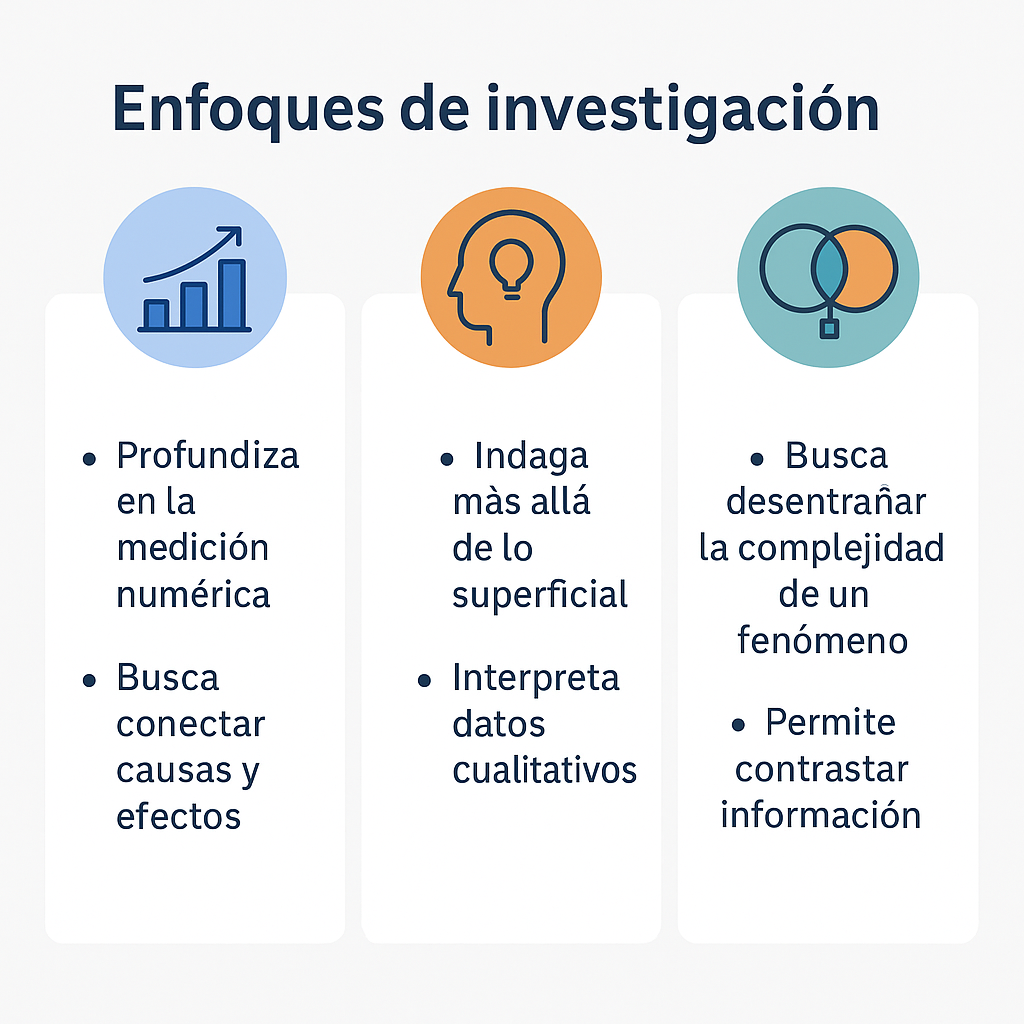

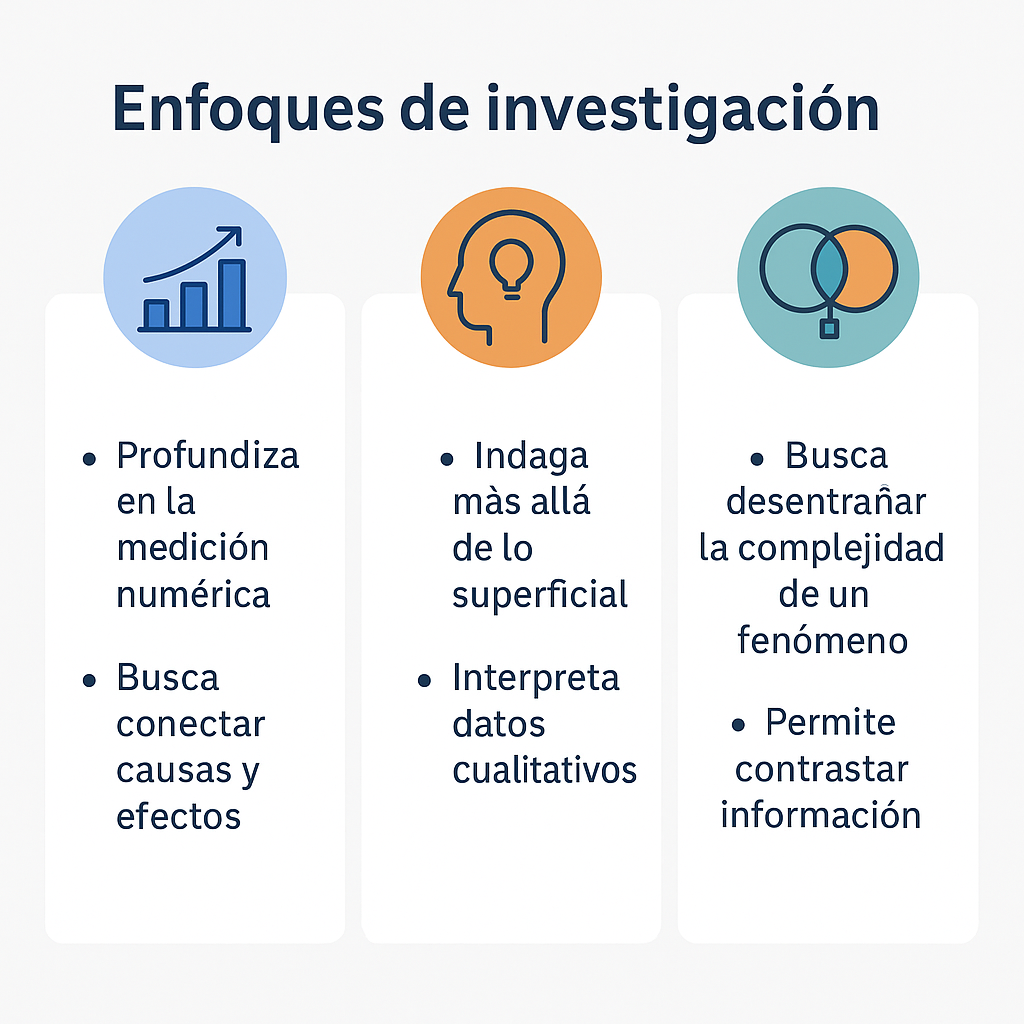

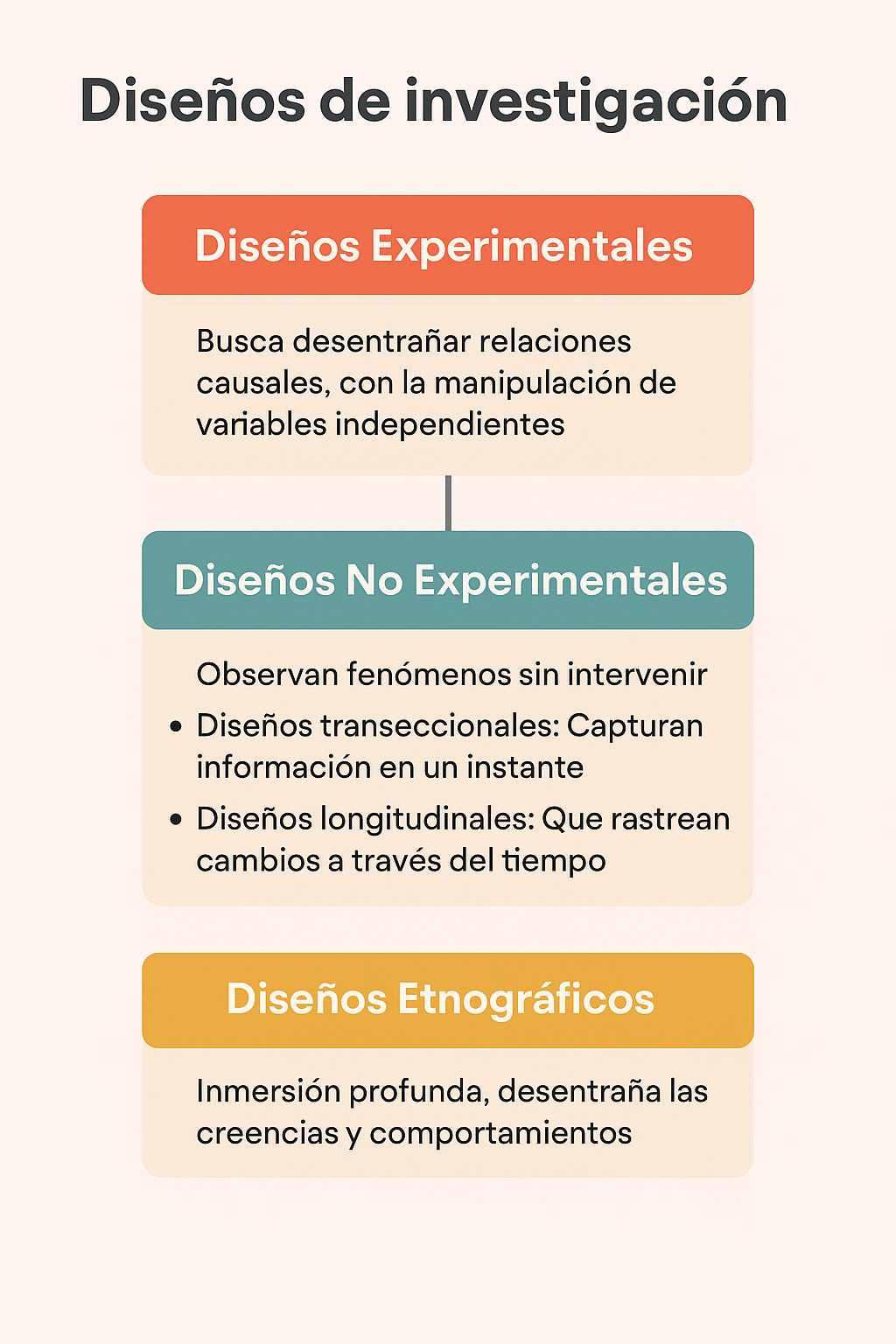

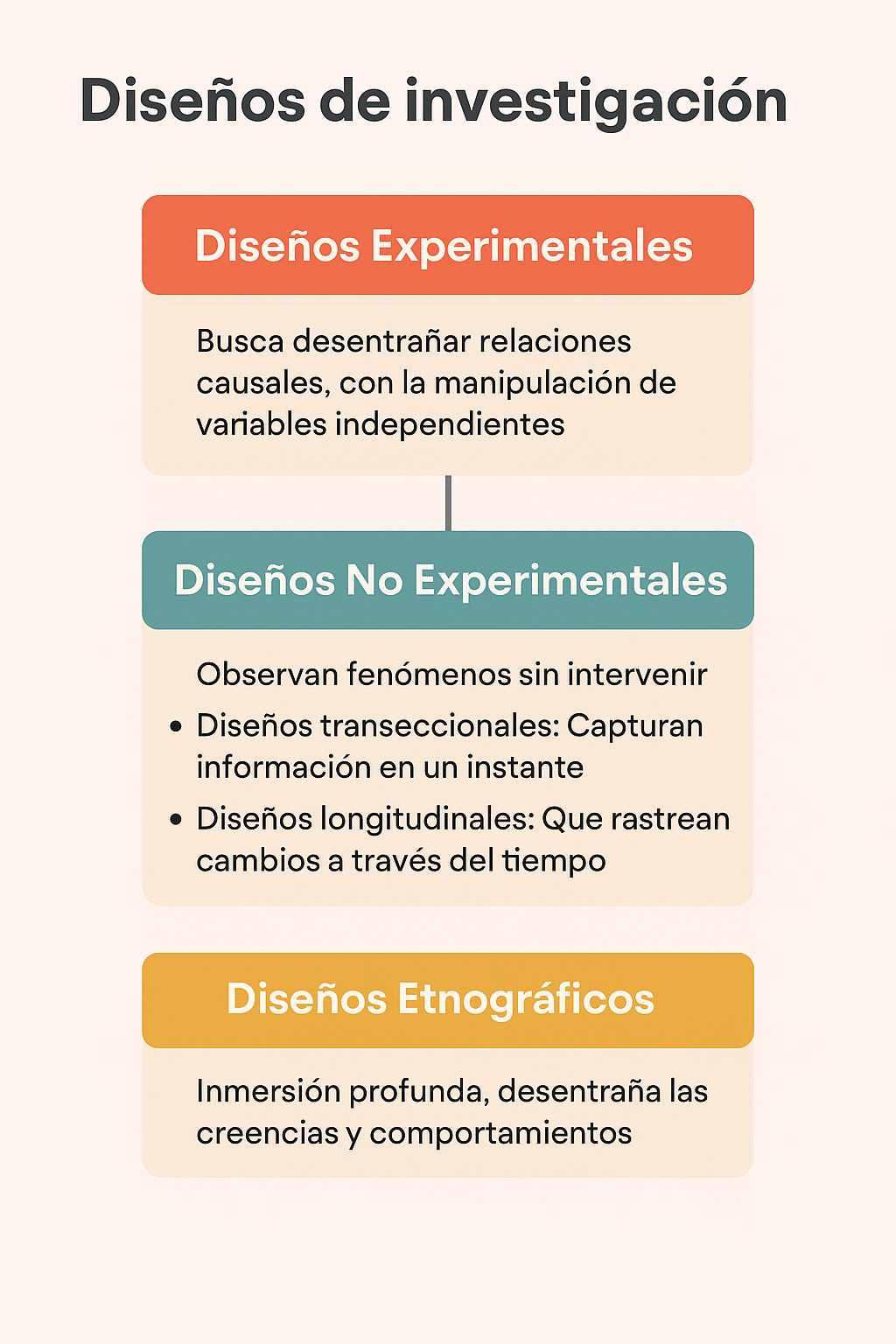

• Metodología detallada (enfoque, diseño, población, instrumentos)

• Consideraciones éticas

• Cronograma de actividades

• Referencias bibliográficas

• Anexos: Instrumentos, consentimientos, etc.Semana 4 - Reto 1Entregable: Informe reto 1

Contenido:

Introducción sobre la noticia

• Análisis de fuente primaria

• Comparativa con medios

• Críticas científicas

• Análisis de sesgos

• Conclusiones y recomendaciones

• ReferenciasSemana 8 - Reto 2Entregable: Informe reto 2

Contenido:

Resumen ejecutivo

• Evaluación de fuentes

• Matriz comparativa

• Análisis de fortalezas/debilidades

• Jerarquización

• Guía práctica

• AnexosSemana 12 - Reto 3Entregable: Informe reto 3

Contenido:

Introducción académica

• Marco conceptual

• Comparativo de fuentes

• Evaluación de IA

• Sesgos y estrategias

• Documento final

• Reflexión críticaSemana 16 - Reto 4Entregable: Informe reto 4

Contenido:

Título y resumen

• Planteamiento y justificación

• Preguntas y objetivos

• Revisión de literatura

• Marco teórico

• Hipótesis

• Metodología detallada

• Ética y cronograma

• Referencias y anexosRETO 1: Identificar y analizar una noticia relacionada con un avance científico reciente que haya generado controversia o haya sido cuestionada por la comunidad científicaObjetivo: Desarrollar la capacidad de análisis crítico sobre noticias científicas controvertidas, aplicando criterios de evaluación de credibilidad y principios del método científico.

Indicaciones:

Análisis Crítico de Controversias Científicas (Semanas 1-4) En esta fase inicial, el estudiante se sumergirá en el análisis crítico de la información científica. La tarea consiste en seleccionar una noticia reciente sobre un avance científico que haya suscitado debate o escepticismo. Aplicando los conocimientos adquiridos, se desglosará la noticia identificando sus afirmaciones centrales, rastreando la fuente original (estudio o informe), y examinando cómo fue cubierta por los medios. Se evaluará la confiabilidad de las fuentes, se investigarán las críticas de la comunidad científica y se verificará la metodología empleada en la investigación primaria. Este proceso culmina con la entrega de un informe detallado que evalúa la credibilidad y calidad de la información, aplicando modelos como el AAOCC

Resolver las tareas 1 y 2 de cada una de las 4 lecciones que corresponden al reto.

RETO 2: Identificar y evaluar la confiabilidad de diferentes fuentes de información en línea relacionadas con un tema científico de su interésObjetivo: Desarrollar habilidades para evaluar sistemáticamente la confiabilidad de diversas fuentes de información en línea utilizando criterios objetivos y herramientas de verificación.

Indicaciones:

Evaluación Sistemática de Fuentes de Información (Semanas 5-8) El segundo reto se enfoca en desarrollar la habilidad para navegar y evaluar la vasta cantidad de información disponible. El estudiante seleccionará un tema científico relevante para su área de estudio o interés personal e identificará un mínimo de ocho fuentes diversas (desde artículos académicos hasta blogs o publicaciones en redes sociales). Utilizando herramientas y criterios específicos (autoridad, actualidad, objetividad), realizará un análisis comparativo exhaustivo de la confiabilidad de cada fuente. El resultado será un reporte que incluye una matriz de clasificación, jerarquizando las fuentes según su fiabilidad y destacando indicadores clave de calidad.

Resolver las tareas 1 y 2 de cada una de las 4 lecciones que corresponden al reto.

RETO 3: Identificar y analizar críticamente diferentes tipos de información (científica, pseudocientífica y empírica) y evaluar su utilidad para la elaboración de un documento académico o científico, utilizando herramientas de inteligencia artificial.Objetivo: Desarrollar la capacidad de distinguir entre diferentes tipos de conocimiento y evaluar críticamente el contenido generado por IA para la elaboración de documentos académicos

Indicaciones:

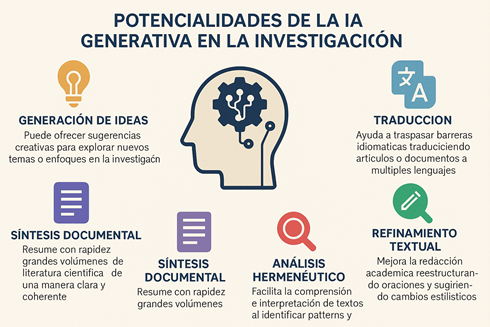

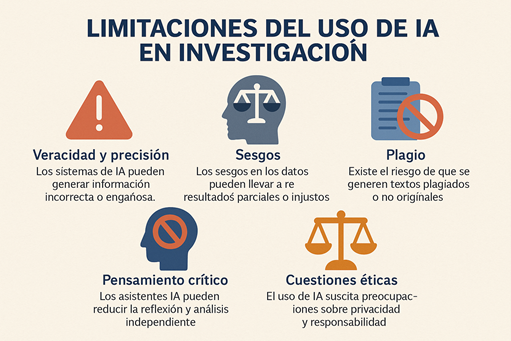

Discernimiento y Uso Ético de IA en la Investigación (Semanas 9-12) Este reto profundiza en la distinción crucial entre conocimiento científico, pseudocientífico y empírico. El estudiante seleccionará un tema específico y recopilará ejemplos de estos diferentes tipos de información. Se explorará el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para generar contenido sobre el tema, seguido de un análisis crítico de los resultados producidos por la IA, evaluando sus sesgos y limitaciones. El objetivo es elaborar un documento académico que integre fuentes tradicionales con contenido generado por IA de manera ética y fundamentada, demostrando un análisis crítico del proceso.

Resolver las tareas 1 y 2 de cada una de las 4 lecciones que corresponden al reto.

RETO 4: Deberán seleccionar un tema de investigación que les resulte interesante y relevante. A partir de este tema, deberán desarrollar un proyecto de investigación completo, siguiendo las etapas del método científico.Objetivo: Aplicar los fundamentos del método científico para desarrollar un proyecto de investigación estructurado y coherente en un área de interés personal o profesional.

Indicaciones:

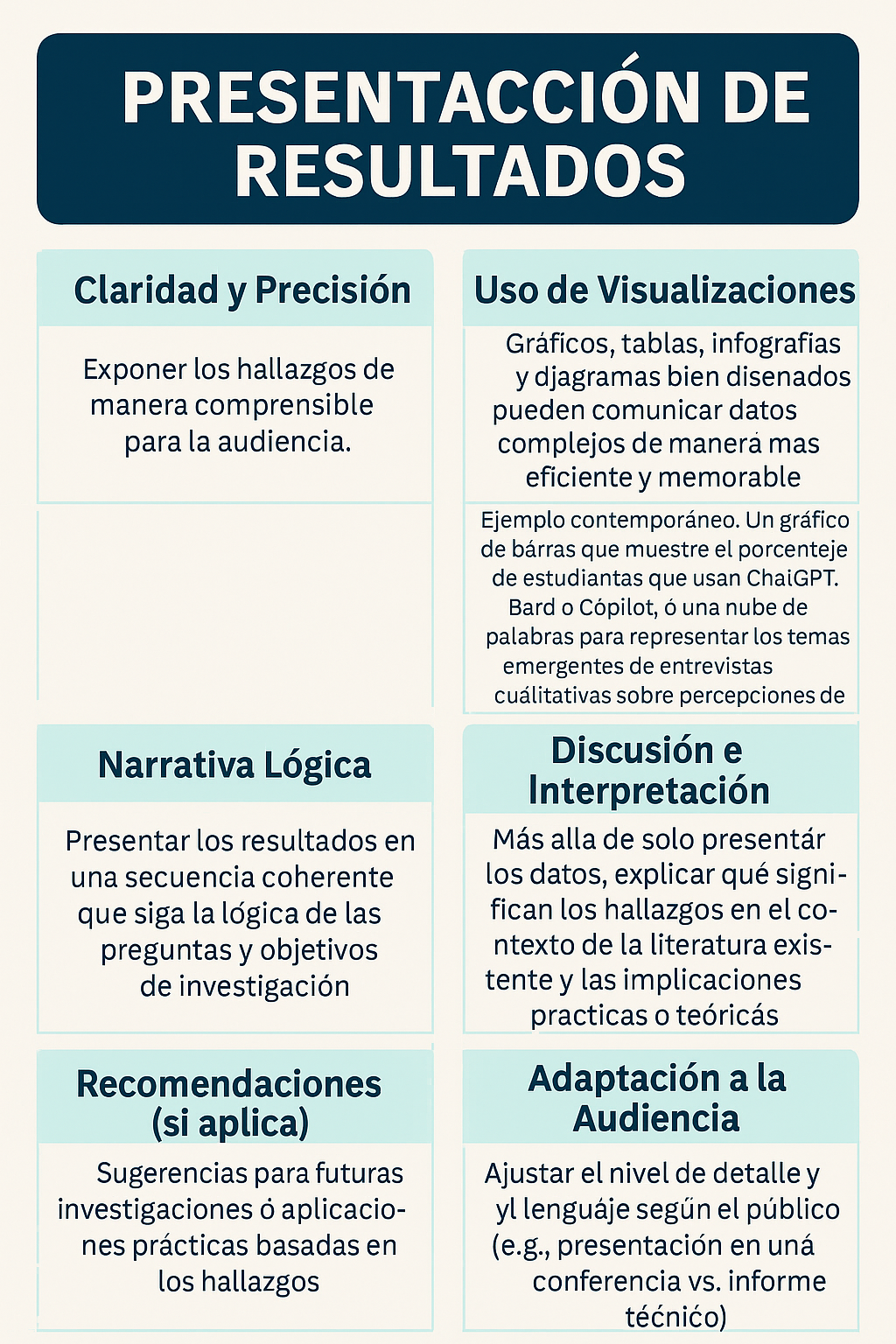

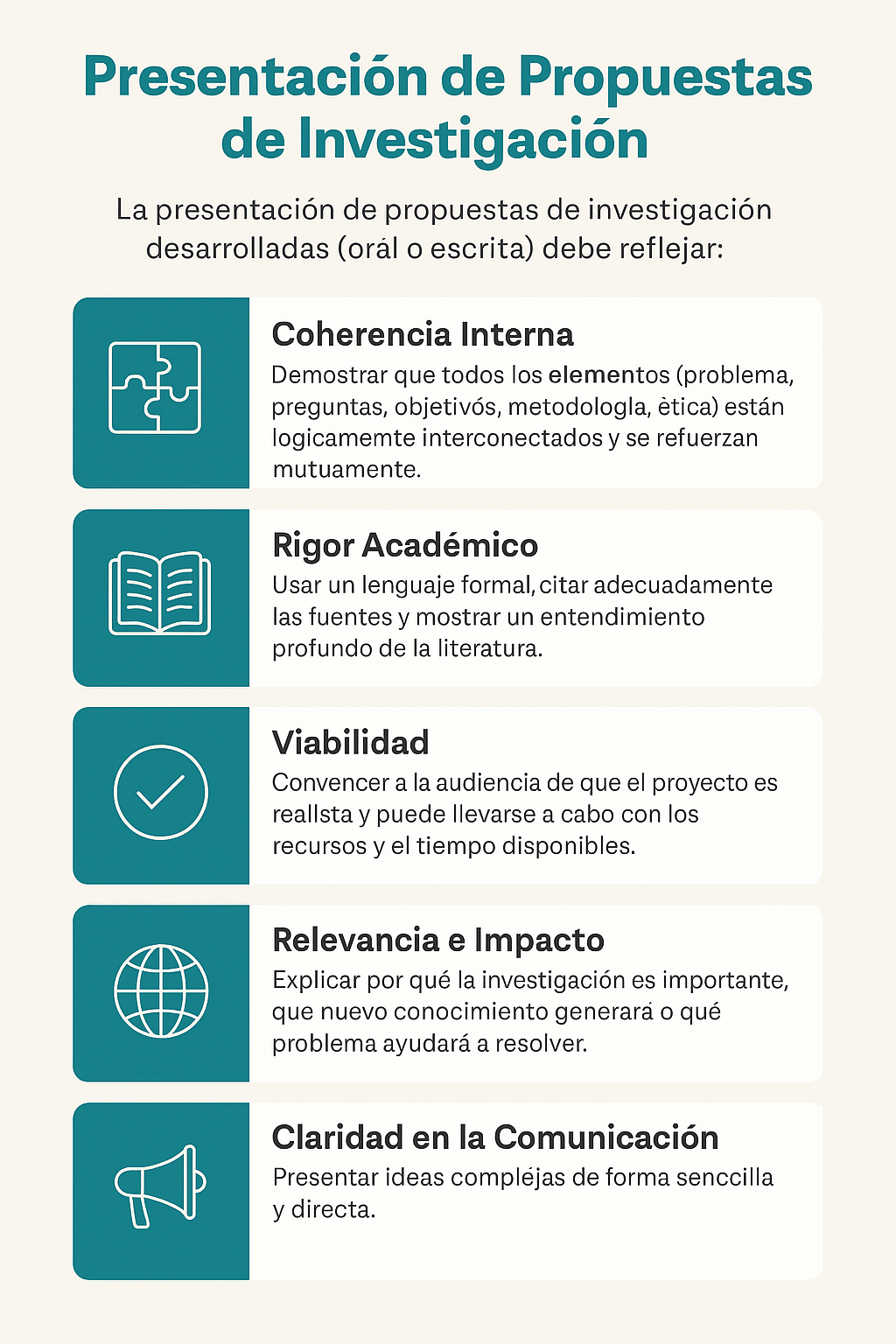

Aplicación del Método Científico en un Proyecto Propio (Semanas 13-16) Como culminación del curso, el cuarto reto consiste en la aplicación práctica e integral del método científico. Partiendo de los conocimientos y habilidades desarrollados, el estudiante definirá un tema de investigación de su interés, formulará preguntas de investigación claras y objetivos SMART, realizará una revisión sistemática de la literatura, esbozará un marco teórico, seleccionará una metodología apropiada y considerará los aspectos éticos. El entregable final es un proyecto de investigación estructurado y coherente que refleja la comprensión y aplicación de los fundamentos de la investigación científica.

Realizar informe del proyecto final junto con un video resumen de máximo 5 minutos del desarrollo del proyecto.

-

Índice

Resultados de aprendizajeClasesResultado de aprendizaje 1

Reconocer información incorrecta o engañosa, en redes sociales, noticias e internet.

Resultado de aprendizaje 2

Distinguir entre ciencia, pseudociencia y conocimiento empírico en la elaboración de documentos académicos y científicos con apoyo de inteligencia artificial.

Resultado de aprendizaje 3

Comprender los planteamientos básicos del método científico y su aplicación a través de un tema de investigación

Mostrar más-

-

RETO 1: Identificar y analizar una noticia relacionada con un avance científico reciente que haya generado controversia o haya sido cuestionada por la comunidad científica

Objetivo: Desarrollar la capacidad de análisis crítico sobre noticias científicas controvertidas, aplicando criterios de evaluación de credibilidad y principios del método científico.

Indicaciones:

Análisis Crítico de Controversias Científicas (Semanas 1-4) En esta fase inicial, el estudiante se sumergirá en el análisis crítico de la información científica. La tarea consiste en seleccionar una noticia reciente sobre un avance científico que haya suscitado debate o escepticismo. Aplicando los conocimientos adquiridos, se desglosará la noticia identificando sus afirmaciones centrales, rastreando la fuente original (estudio o informe), y examinando cómo fue cubierta por los medios. Se evaluará la confiabilidad de las fuentes, se investigarán las críticas de la comunidad científica y se verificará la metodología empleada en la investigación primaria. Este proceso culmina con la entrega de un informe detallado que evalúa la credibilidad y calidad de la información, aplicando modelos como el AAOCC

Resolver las tareas 1 y 2 de cada una de las 4 lecciones que corresponden al reto.

Actividades

- Búsqueda y selección de una noticia científica controversial (últimos 2 años)

- Identificación de las afirmaciones principales de la noticia

- Investigación de la fuente original (paper, estudio, informe)

- Análisis de la cobertura mediática y posibles distorsiones

- Búsqueda de críticas o cuestionamientos de la comunidad científica

- Verificación de la metodología empleada en el estudio original

- Aplicación del modelo AAOCC para evaluar la credibilidad

-

Introducción

En un mundo saturado de información, donde la línea entre la verdad y la falsedad se torna cada vez más borrosa, emerge el imperativo de comprender y dominar el Método Científico y el Pensamiento Crítico. La capacidad para evaluar datos, distinguir conceptos y cuestionar evidencias no solo es vital en la investigación, sino que constituye el pilar fundamental para navegar en un entorno en el que la y la mala Información se entrelazan con la atención pública.

Termino

Intención deliberada de distorsionar hechos y manipular opiniones

En esta clase, nos enfocaremos en los siguientes aspectos:

- Método científico: enfoque sistemático y riguroso utilizado principalmente en las ciencias para generar conocimiento fiable y válido.

- Pensamiento crítico: la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar información de forma reflexiva e independiente para formar juicios razonados y facilitar la toma de decisiones fundamentadas.

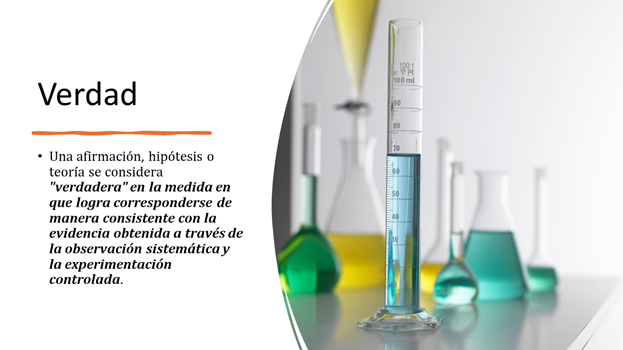

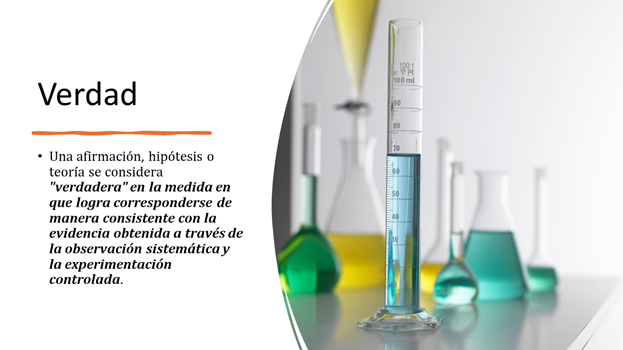

- Verdad: una afirmación es "verdadera" en la medida en que logra corresponderse de manera consistente con la evidencia obtenida a través de la observación sistemática y la experimentación controlada.

- Falsedad: una afirmación es "falsa" en investigación cuando es desvirtuada por la evidencia empírica o cuando presenta incoherencias lógicas insuperables dentro de un marco teórico dado.

-

1. Introducción al Método Científico y Pensamiento Crítico

Importancia del Método Científico

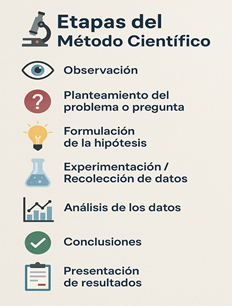

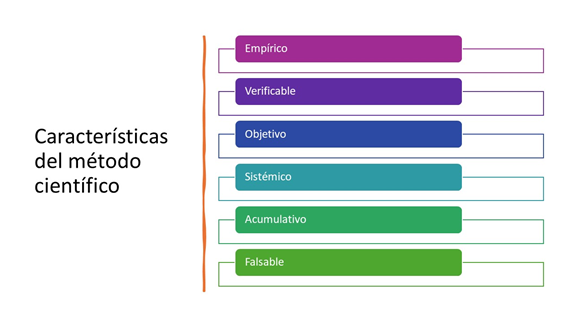

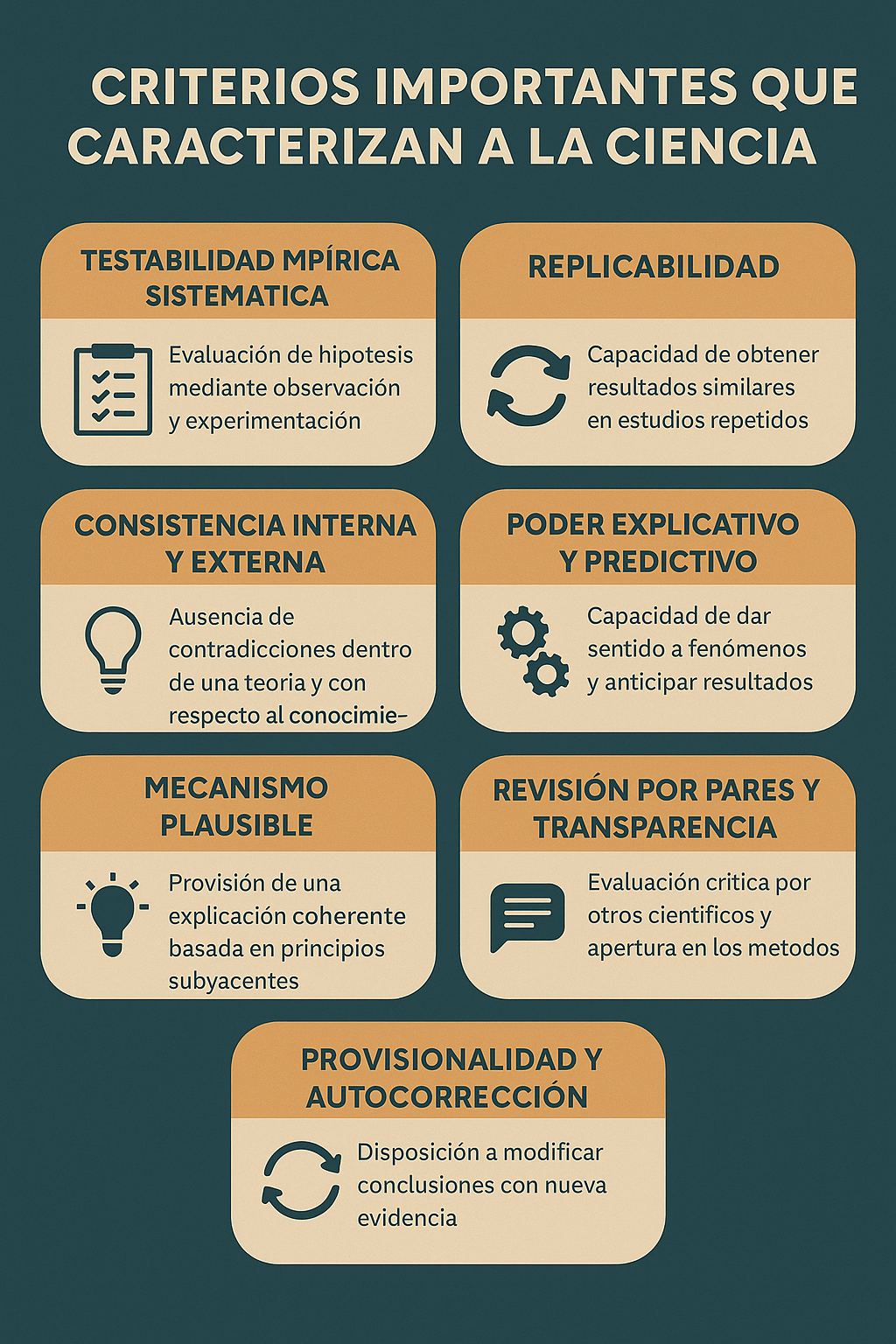

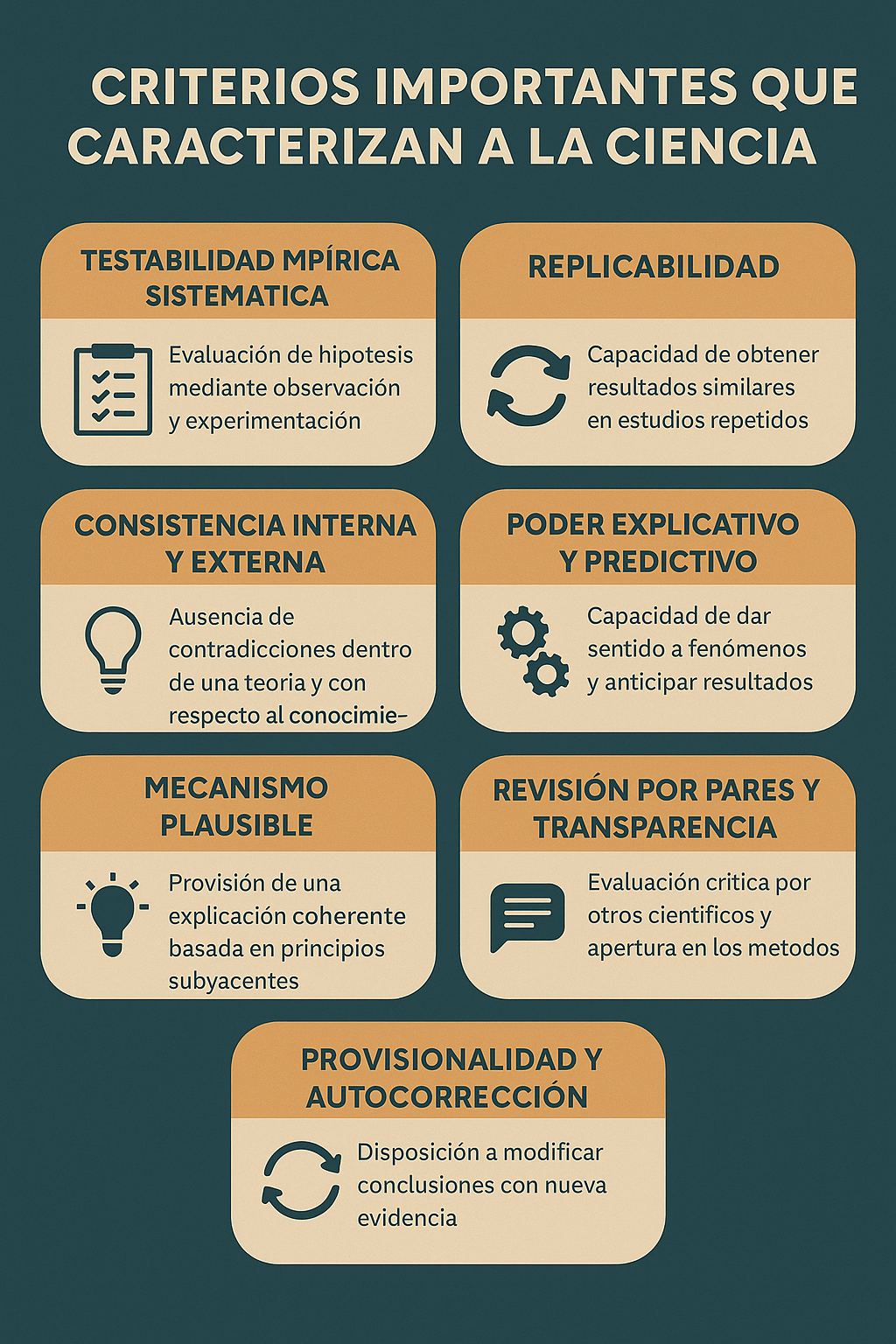

A lo largo de la historia, la evolución del pensamiento humano se ha visto impulsada por un conjunto de métodos que desafiaron creencias arraigadas, y el Método Científico, como indicaron Hernández Sampieri et al. (2014), es el proceso o camino que sigue la investigación cuantitativa (y en parte la cualitativa) para generar conocimiento, que se ha convertido en uno de los pilares esenciales de este proceso. Su aplicación va más allá de una rutina experimental; se trata de una herramienta que invita a la reflexión profunda y a la revisión constante de los conocimientos establecidos. Al fomentar la observación sistemática y la elaboración meticulosa de hipótesis, el método no solo aporta rigor a la investigación, sino que también incentiva la curiosidad inherente al ser humano (Herrera Rodríguez, 2018). Esta perspectiva, llena de matices y posibilidades, subraya la importancia de adoptar una actitud abierta ante los descubrimientos, permitiendo que cada hallazgo se convierta en un escalón hacia la construcción gradual de verdades más sólidas y con fundamento empírico. El método científico, aunque puede variar ligeramente de acuerdo con la disciplina, generalmente está compuesto de las siguientes etapas:

- Observación.

- Planteamiento del problema o pregunta

- Formulación de la hipótesis

- Experimentación / Recolección de datos

- Análisis de los datos

- Conclusiones

- Presentación de resultados

En la Figura 1, se identifican las etapas del método científico:

Figura 1. Etapas del método científico

(Carrera, 2025)Figura 1. Etapas del método científico

(Carrera, 2025)

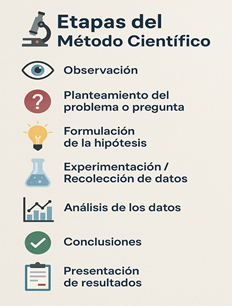

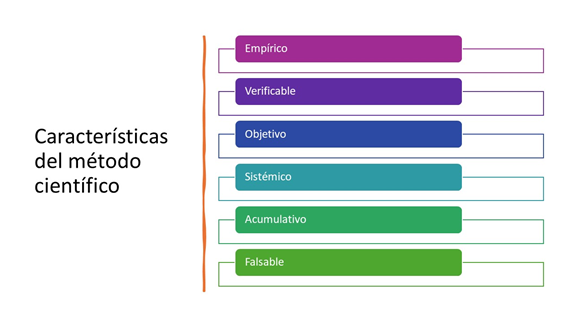

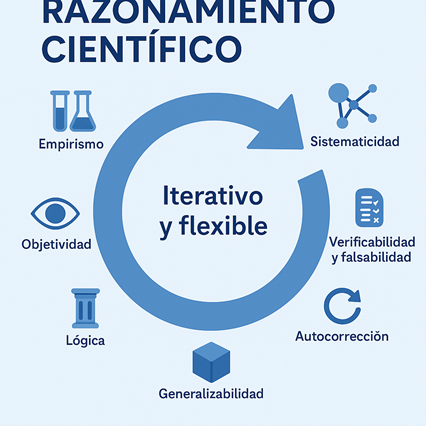

El método científico generalmente tiene las características que se indican en la Figura 2:

Figura 2. Características del método científico

(Carrera, 2025)Figura 2. Características del método científico

(Carrera, 2025)

- Es empírico, es decir se fundamenta en la observación y en la experiencia.

- Es verificable, es decir que los resultados pueden ser comprobados por otros investigadores.

- Es objetivo, es decir que busca prescindir de prejuicios y opiniones personales.

- Es sistémico, tiene un orden establecido.

- Es acumulativo, está construido sobre investigaciones previas.

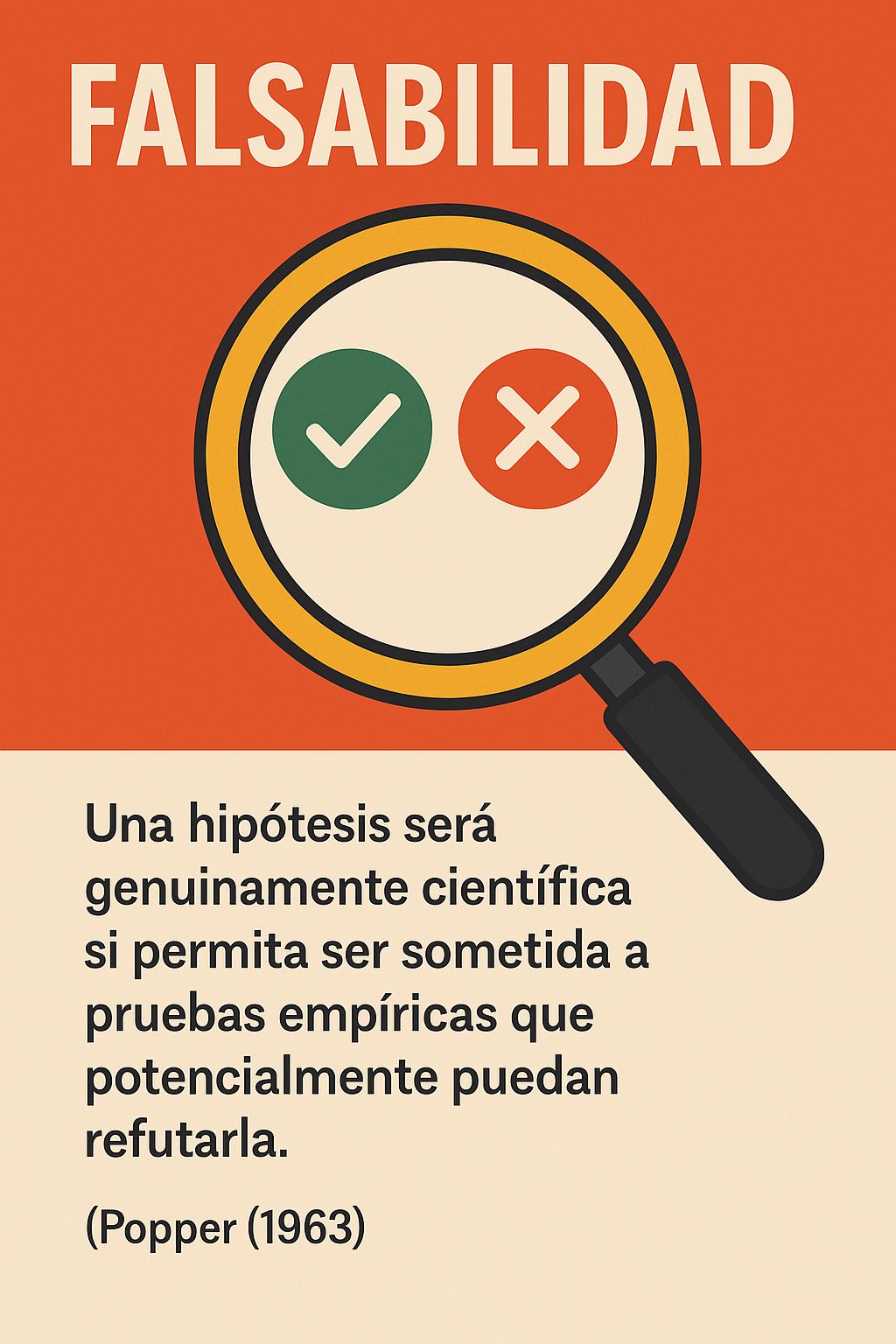

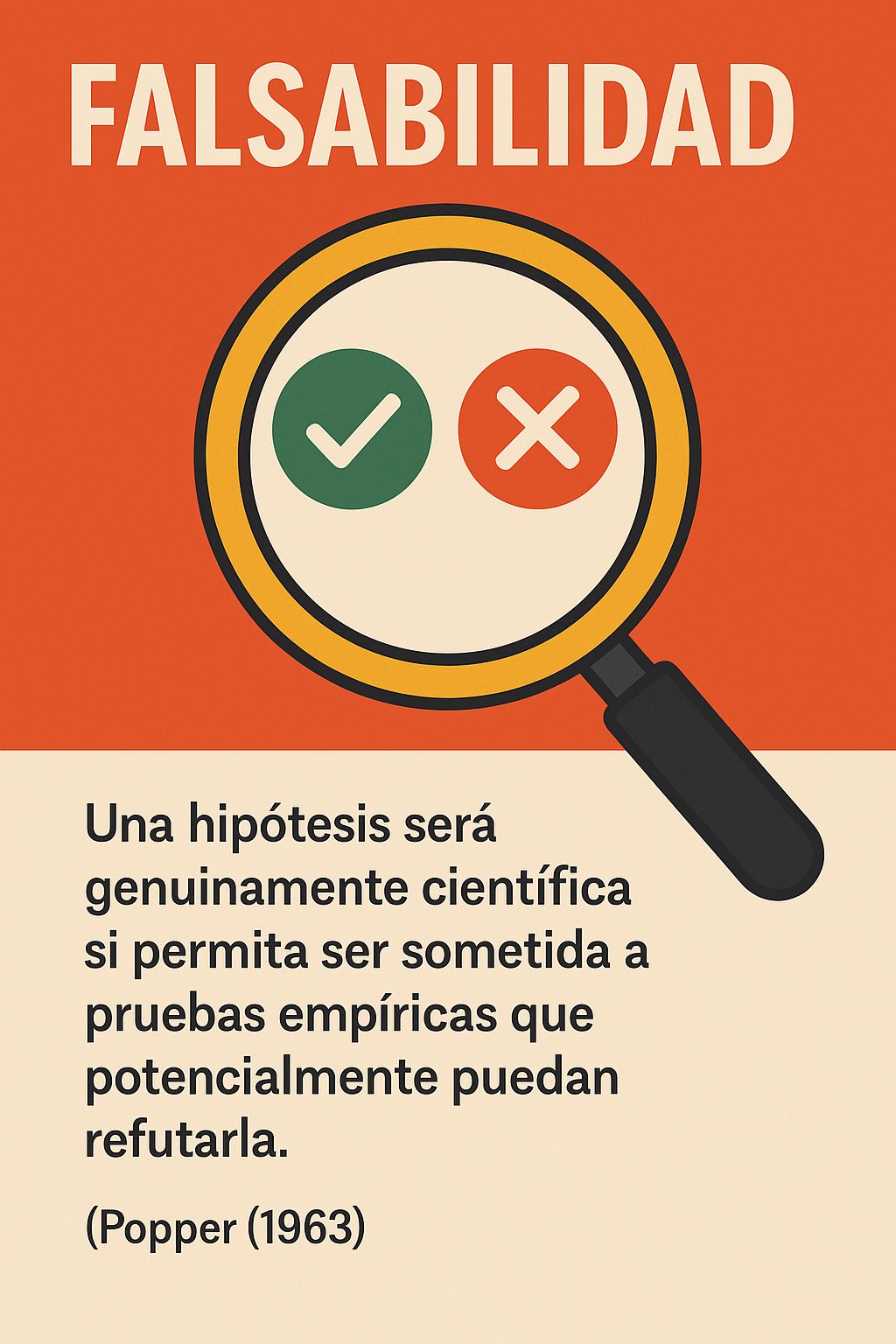

- Es falsable, las hipótesis pueden ser refutadas.

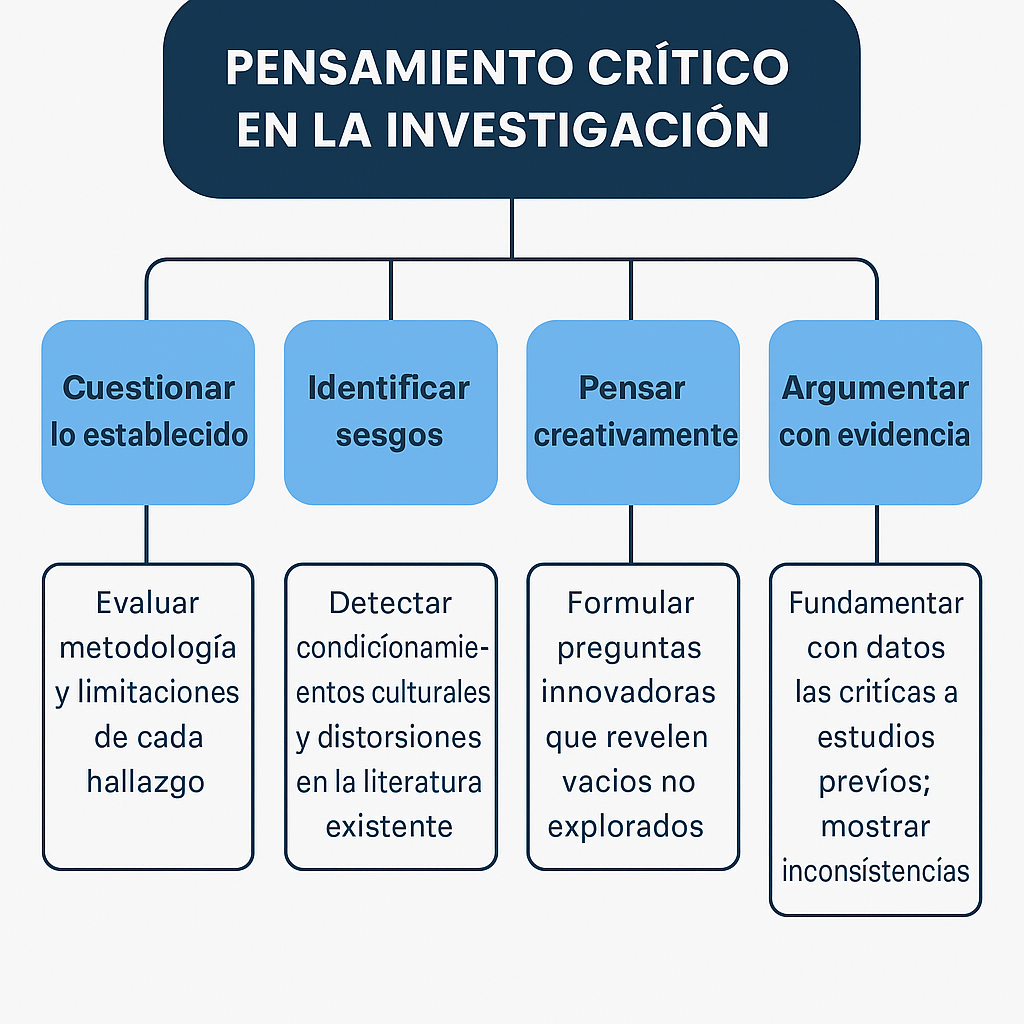

Pensamiento Crítico en la Investigación

Como lo define Scriven (1987) en su trabajo:

Cita

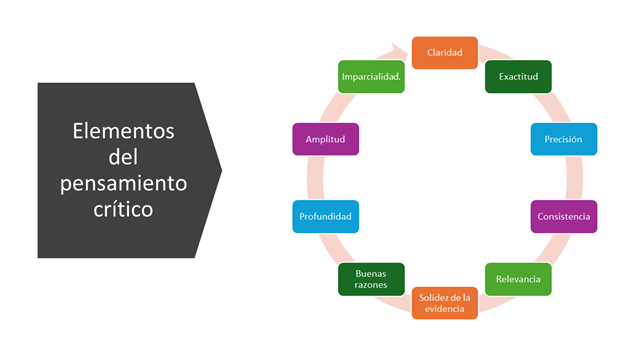

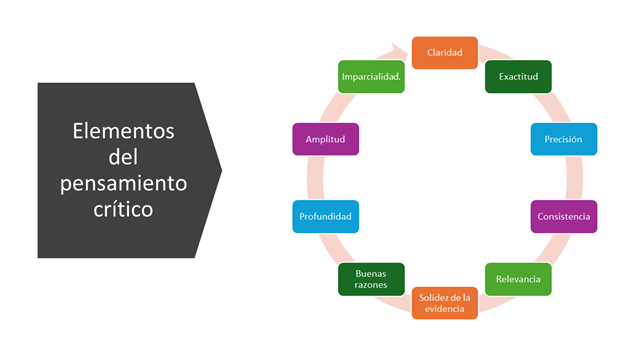

"El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar activa y hábilmente la información recopilada o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación, como una guía para la creencia y la acción. En su forma ejemplar, se basa en valores intelectuales universales que trascienden la división de la materia: claridad, exactitud, precisión, consistencia, relevancia, solidez de la evidencia, buenas razones, profundidad, amplitud e imparcialidad."

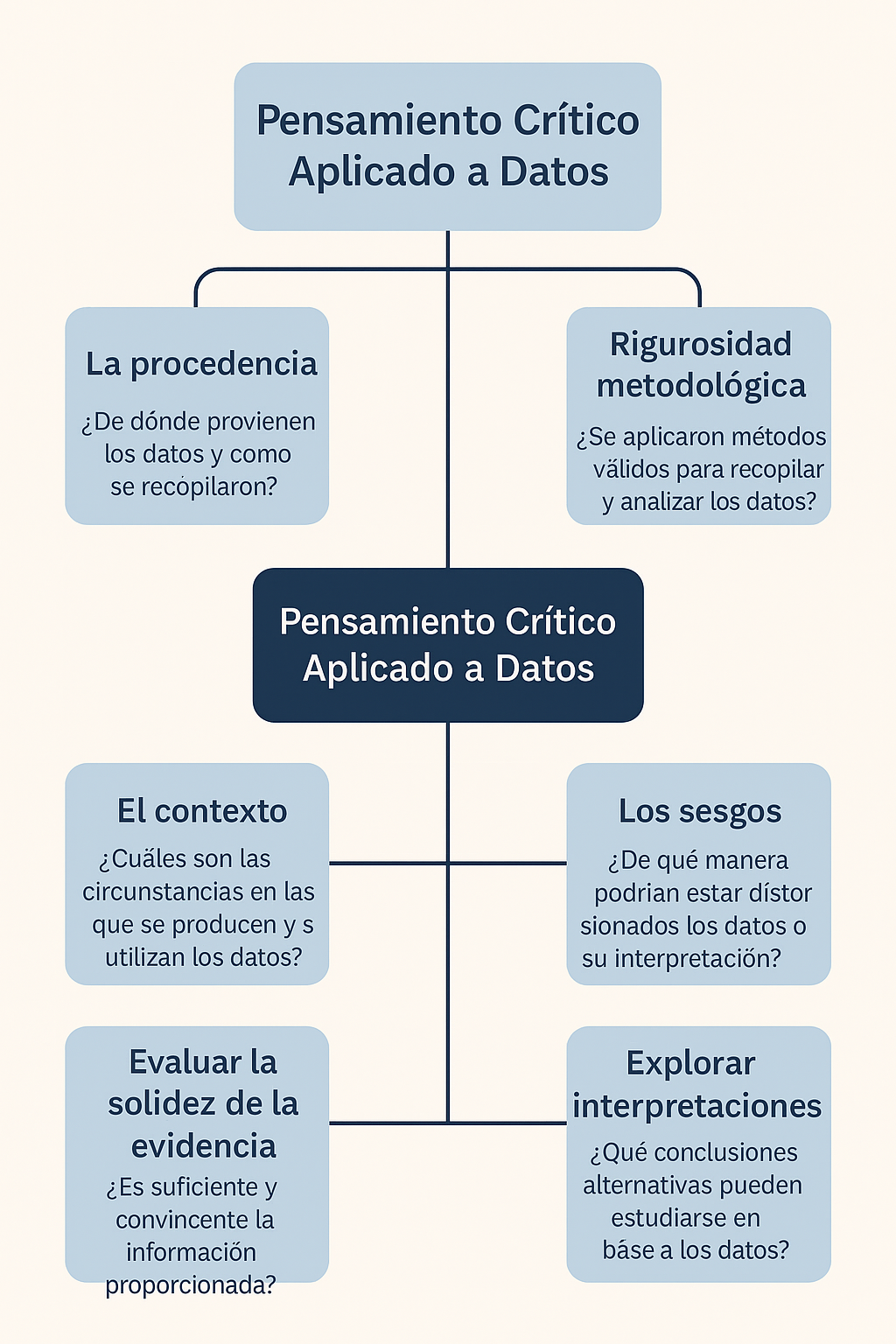

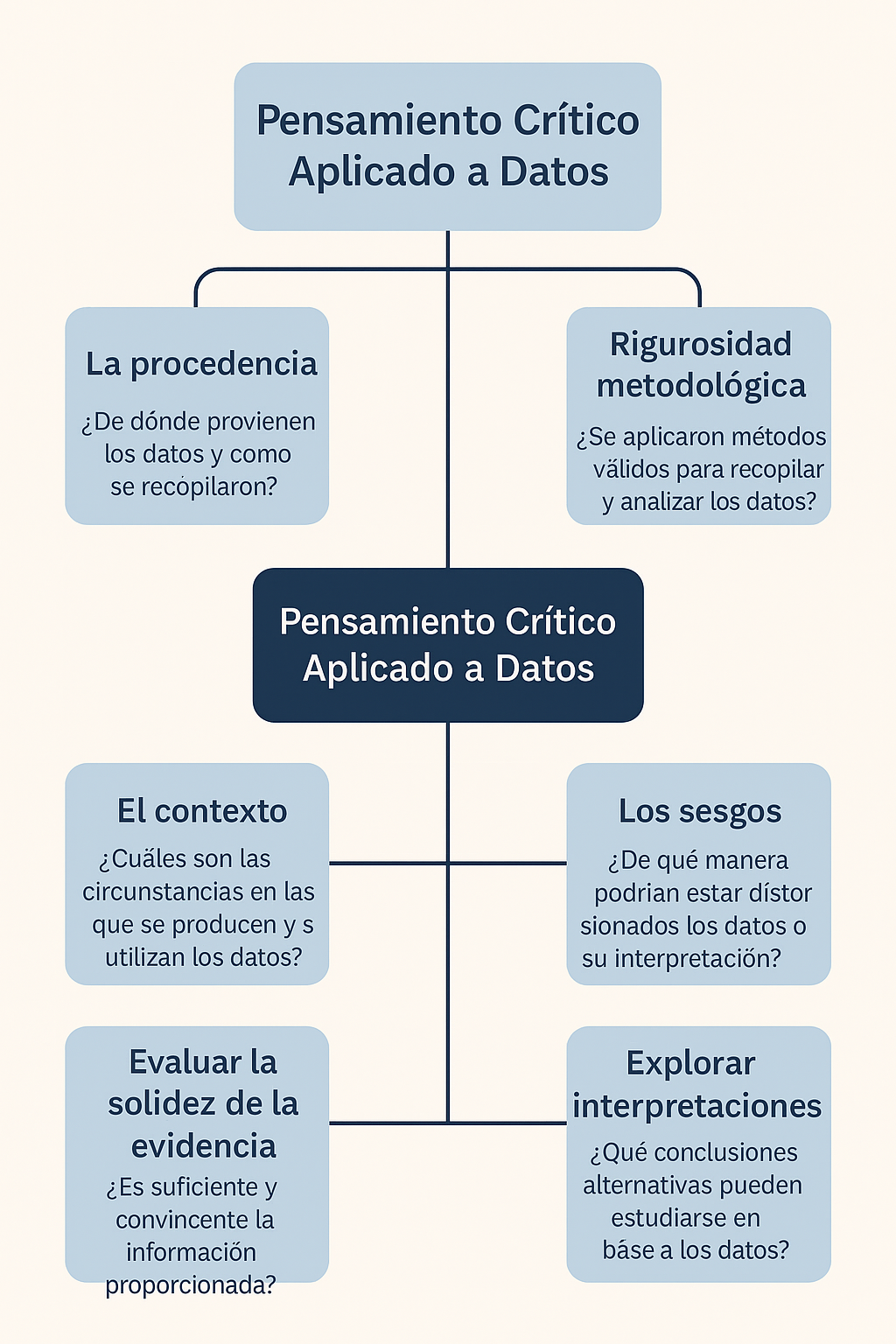

Con la llegada de la era digital, enfrentamos nuevos desafíos frente a los que el pensamiento crítico se presenta como un faro que ilumina el sendero hacia una investigación responsable y significativa. Así, la habilidad para identificar sesgos y cuestionar supuestos se transforma en una aliada indispensable en el proceso investigativo, en el cual la serenidad mental se combina con la audacia creativa para explorar territorios inexplorados del conocimiento. La integración de estas cualidades impulsa al investigador a considerar no solo la evidencia empírica, sino también su contexto y relevancia, fomentando un diálogo entre intuición y análisis lógico que enriquece cada hallazgo Grillo Torres, (2023). Este enfoque no solo desarrolla una mirada inquisitiva, sino que también permite trascender la superficie de los datos, generando perspectivas que invitan a repensar las verdades establecidas y a abrazar la complejidad inherente a la búsqueda del saber. En la Figura 3 se presentan los elementos del pensamiento crítico:

Figura 3. Elementos del pensamiento crítico

(Carrera, 2025)Figura 3. Elementos del pensamiento crítico

(Carrera, 2025)

-

1.1. Verdad y Falsedad: conceptos fundamentales

1.1.1. Definición de Verdad y Falsedad

En el tejido intrincado del conocimiento, la distinción entre verdad y falsedad se configura como un elemento esencial que propicia tanto la validación empírica como la reflexión ética en la investigación científica. En el ámbito de la investigación, una afirmación, hipótesis o teoría se considera "verdadera" en la medida en que logra corresponderse de manera consistente con la evidencia obtenida a través de la observación sistemática y la experimentación controlada. La verdad en la ciencia es, a menudo, provisional: representa el conocimiento más fiable que tenemos en un momento dado, basado en los datos disponibles y en las mejores explicaciones teóricas. Las verdades científicas son aquellas proposiciones que han superado múltiples pruebas, son coherentes con otras verdades establecidas y tienen poder predictivo Chalmers (1982). En la Figura 4 se identifica en qué condiciones una afirmación es considerada verdadera.

Figura 4. ¿Qué es verdad?

(Carrera, 2025)Figura 4. ¿Qué es verdad?

(Carrera, 2025)

Por otro lado, una afirmación o hipótesis se considera "falsa" en investigación cuando es contradicha por la evidencia empírica o cuando presenta incoherencias lógicas insuperables dentro de un marco teórico dado. Un principio fundamental en la filosofía de la ciencia, especialmente influenciado por filósofos como Karl Popper, es la falsabilidad. Una hipótesis o teoría científica debe ser, en principio, susceptible de ser demostrada como falsa a través de la observación o la experimentación Popper (1959). Esta dualidad, lejos de ser un mero juego semántico, invita a explorar la profundidad de cada afirmación y a cuestionar sus orígenes, favoreciendo un discernimiento que se vuelve crucial en contextos donde la veracidad se debate en el cruce de datos empíricos y argumentos subjetivos. En este proceso, cada revisión y contraste de hechos se erige como un ejercicio que no solo fortalece el compromiso ético del investigador, sino que también enriquece el proceso de generación de conocimiento, permitiendo un avance científico más riguroso y responsable. En la Figura 5 se plantean los elementos para que una afirmación se considere falsa.

Figura 5. Falsedad

(Carrera, 2025)Figura 5. Falsedad

(Carrera, 2025)

-

2. El principio de Brandolini y la asimetría de la banalidad

Concepto y Relevancia

Impulsado por la imperante necesidad de transcender las barreras de la simplificación excesiva, el principio de Brandolini, también conocido como la "Ley de la " (Bullshit Asymmetry Principle), establece que la cantidad de energía necesaria para refutar una afirmación falsa es mucho mayor que la energía necesaria para producirla (Sridharan, n.d.) Este principio se revela como una herramienta indispensable para desentrañar la complejidad inherente a la transmisión de información. En este contexto, se destaca cómo la asimetría en el esfuerzo necesario para refutar una falsedad se contrapone a la facilidad casi inmediata con la que se propagan los mitos y malentendidos, generando un escenario en el que la veracidad se ve amenazada por la velocidad de la . Al integrarse en el debate científico y social, este principio invita a una reflexión sobre la importancia de la meticulosidad y la evidencia en la validación de cualquier afirmación, enfatizando que la lucha contra los sesgos y las interpretaciones erróneas debe ser tan rigurosa como la acción que las origina. Con ello, se esboza una ruta para potenciar el pensamiento crítico y fortalecer el valor intrínseco del análisis detallado en procesos de investigación. En la Figura 6 se presenta el significado de la Ley de la Asimetría de la Banalidad.

Termino

También conocida como el principio de Brandolini, indica que la cantidad de energía necesaria para refutar una afirmación falsa es mucho mayor que la energía necesaria para producirla

Figura 6. Ley de la asimetría de la banalidad

(Carrera, 2025)Figura 6. Ley de la asimetría de la banalidad

(Carrera, 2025)

La

Surge, de manera inesperada, una reflexión sobre cómo la banalidad asimétrica afecta tanto la profundidad del análisis como la forma de interpretar hechos cotidianos. Al reconocer que la aceptación superficial de ciertos contenidos contribuye a un estado donde la veracidad se diluye en el flujo incesante de información, se evidencia cómo la falta de rigurosidad en la revisión permite el crecimiento de “verdades inacabadas”. Esta situación, enmarcada en una realidad donde la crítica se vuelve un recurso escaso, invita a replantear estrategias que integren el cuestionamiento constante y la comprobación meticulosa, elementos indispensables para contrarrestar la inmediatez en la propagación de ideas sin sustento. Dicho proceso se configura como una oportunidad para fortalecer el compromiso investigativo, resaltando la importancia de mantener una postura analítica que, en última instancia, impulse una comprensión más profunda y reflexiva de la información recibida. Arboleda (2024).

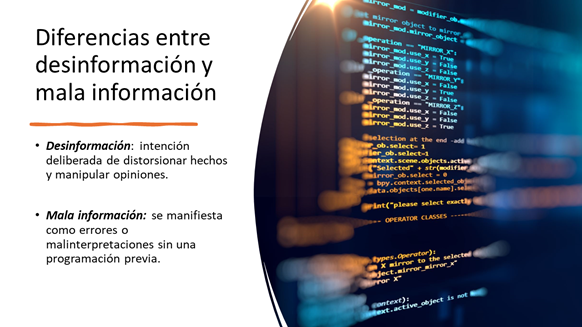

2.1. Desinformación vs mala información

2.1.1. Características de la Desinformación

Atrapada en la maraña de relatos que parecieran tener vida propia, la desinformación se desliza en contextos cotidianos con una sutileza que confunde y sorprende, desplegando matices que, lejos de limitarse a errores aislados, se presentan como construcciones intencionadas y persistentes. Desde narrativas manipuladas en redes sociales hasta noticias fragmentadas que adquieren dimensiones inesperadas, cada ejemplo invita a reconocer el riesgo de aceptar sin cuestionar lo que se difunde. Aventurarse en este terreno supone no solo identificar fallas en el riguroso análisis de datos, sino también percibir la forma en que la manipulación sutil contribuye a la proliferación de ideas que, si bien poseen un tinte de verosimilitud, distorsionan la realidad (Gamir-Ríos, 2022). Por ello, el escrutinio minucioso y la capacidad para detectar contradicciones se convierten en herramientas indispensables para contrarrestar la influencia de contenidos que, en apariencia inofensivos, esconden intenciones de alterar la percepción pública y socavar la integridad de la verdad.

Diferencias Clave entre Desinformación y

Termino

Errores o malinterpretaciones sin una programación previa

En un giro inesperado del análisis, resulta imprescindible explorar las sutilezas que distinguen la desinformación de la mala información, no solo en su origen, sino también en su modo de influir en la percepción social. Mientras la primera se caracteriza por una intención deliberada de distorsionar hechos y manipular opiniones, la segunda se manifiesta como errores o malinterpretaciones sin una programación previa, lo que genera diferencias cruciales en la forma de abordarlas. Esta distinción se vuelve particularmente relevante en escenarios donde la rapidez de propagación contrasta con la lentitud necesaria para esclarecer y rectificar fallas. Así, se revela que los métodos de verificación deben adaptarse, reconociendo el componente intencional que subyace a algunos procesos manipulativos, en contraposición a aquellos que simplemente reflejan una falibilidad inherente al manejo y la transmisión de datos en entornos digitales y tradicionales. En la Figura 7 se indican las diferencias entre desinformación y mala información.

Figura 7. Diferencias entre desinformación y mala información

(Carrera, 2025)Figura 7. Diferencias entre desinformación y mala información

(Carrera, 2025)

-

2.2. Evaluación de avances científicos en contexto profesional

2.2.1.

Termino

Esquemas que permiten identificar errores potenciales y valorar la relevancia y aplicabilidad de los descubrimientos en situaciones reales

Impulsados por la necesidad de no caer en la trampa de evaluaciones superficiales, diversos métodos se han consolidado para analizar de forma rigurosa los avances científicos en el ámbito profesional. En este contexto, se destacan herramientas que combinan la revisión por pares, el análisis cuantitativo y la verificación empírica, procurando no solo identificar errores potenciales, sino también valorar la relevancia y aplicabilidad de los descubrimientos en situaciones reales (Amores Guevara, 2018). De este modo, cada técnica adquiere un papel fundamental al fomentar una constante autocrítica y actualización en los procesos de validación, permitiendo a los profesionales no solo certificar la calidad de sus investigaciones, sino también fortalecer el diálogo interdisciplinario que enriquece la interpretación de datos complejos. Así, la implementación de métodos diversos resulta indispensable para enfrentar los desafíos que surgen en la intersección del conocimiento y la práctica profesional, consolidando una base sólida para el progreso científico.

Importancia en la Práctica Profesional

Al adentrarse en los matices de la práctica profesional, resulta fascinante constatar cómo la conjunción entre rigor investigativo y experiencia práctica no solo enriquece la ejecución de proyectos, sino que también allana el camino para innovaciones que trascienden lo teórico. Este escenario invita a visualizar un ambiente en el que la aplicación del conocimiento se convierte en un ejercicio dinámico, fomentado por el intercambio de ideas y el aprendizaje continuo (Borja Ramos, 2024). De igual manera, se evidencia que la integración de diversos —que combinan la precisión científica con un enfoque práctico— ofrece a los profesionales la posibilidad de refinar sus estrategias y anticipar desafíos futuros. Así, la adaptabilidad y la mejora constante emergen como pilares esenciales para potenciar no solo la relevancia de cada avance, sino también su impacto duradero en contextos reales y en evolución constante.

2.2.2. Ejercicio Práctico: Análisis Crítico de un Post en Redes Sociales

2.2.2.1. Objetivos:

- Aplicar los conceptos de verdad y falsedad en el contexto de la información difundida en redes sociales.

- Ejercitar el pensamiento crítico para evaluar la credibilidad y validez de la información.

- Comprender y aplicar el principio de Brandolini para analizar el esfuerzo requerido para refutar información falsa.

2.2.2.2. Descripción del Ejercicio:

- Selección del Post:

- Cada estudiante deberá seleccionar un post de una red social (Twitter, Facebook, Instagram, etc.) que presente una afirmación sobre un tema relevante (científico, social, político, etc.).

- El post debe ser sustancial, es decir, debe presentar una afirmación que pueda ser analizada en términos de verdad o falsedad, y no ser simplemente una opinión o un comentario breve.

- Se anima a los estudiantes a elegir posts que generen debate o controversia.

- Análisis del Post:

Los estudiantes deberán analizar el post en detalle, considerando los siguientes aspectos:

- Identificación de la Afirmación: ¿Cuál es la afirmación central que presenta el post?

- Fuente: ¿Quién es el autor del post? ¿Es una fuente confiable y con autoridad sobre el tema?

- Evidencia: ¿Qué evidencia se presenta en el post para respaldar la afirmación? ¿Es suficiente y relevante?

- Lógica: ¿Es la argumentación del post lógica y coherente? ¿Existen falacias o inconsistencias?

- Sesgo: ¿Identifican algún sesgo en la forma en que se presenta la información?

- Evaluación de Verdad/Falsedad:

- Basándose en su análisis, los estudiantes deberán determinar si la afirmación del post es probablemente verdadera o falsa.

- Deberán justificar su evaluación utilizando los conceptos de verdad y falsedad discutidos en clase (correspondencia con la evidencia empírica, coherencia lógica).

- Se espera que los estudiantes consulten fuentes externas confiables para verificar la información presentada en el post.

- Aplicación del Principio de Brandolini:

- Los estudiantes deberán reflexionar sobre el esfuerzo que les tomó refutar (o verificar) la afirmación del post en comparación con el esfuerzo que probablemente le tomó al autor original producir el post.

- Deberán describir cómo se manifiesta el principio de Brandolini en su caso concreto.

- Por ejemplo: ¿fue fácil encontrar información que refute el post, o requirió una investigación exhaustiva? ¿El post original presentaba información sesgada o incompleta que requirió un análisis detallado para desenmascarar?

- Presentación:

- Los estudiantes deberán presentar sus hallazgos en un informe escrito.

- La presentación deberá incluir el post original, su análisis, la evaluación de verdad/falsedad y la aplicación del principio de Brandolini.

- Criterios de Evaluación:

- Calidad del análisis del post (identificación de la afirmación, evaluación de la fuente, evidencia, lógica y sesgo).

- Justificación de la evaluación de verdad/falsedad (uso adecuado de los conceptos teóricos, consulta de fuentes externas).

- Claridad y profundidad en la aplicación del principio de Brandolini.

- Calidad de la presentación (organización, claridad, precisión).

Este ejercicio permitirá a los estudiantes aplicar de manera práctica los conceptos de la clase a un contexto relevante y actual, como lo es el análisis de la información en redes sociales.

-

Aprende más

Para conocer más sobre la inteligencia artificial generativa, puedes leer el siguiente artículo: ¡Accede aquí! En las páginas 14 a 23 encontrarás información clave sobre qué es la IA generativa, cómo funciona, sus aplicaciones, ventajas, desventajas y su uso ético y responsable.

Aprende más

Para conocer más sobre el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios, puedes leer el siguiente estudio: ¡Accede aquí! El artículo analiza cómo el 56,9 % de los estudiantes presentan un nivel medio de pensamiento crítico y destaca la necesidad de fomentar habilidades críticas a través de experiencias reales.

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre el pensamiento crítico. ¡Accede aquí! Se presenta una adaptación compacta basada en el trabajo del Dr. Richard Paul y la Dra. Linda Elder, ideal para estudiantes que desean mejorar sus habilidades de pensamiento crítico.

-

-

-

Actividades

-

-

-

Introducción

En la era digital, en la que las redes sociales, además de conectar a millones de personas, también se han convertido en poderosas fuentes de información, emerge la necesidad de desarrollar habilidades críticas que permitan discernir entre hechos y ficciones.

La proliferación de noticias y datos en internet exige una reflexión profunda sobre el , un entorno en el cual la confiabilidad de las fuentes se torna esencial tanto para el aprendizaje como para la toma de decisiones.

En esta clase, nos enfocaremos en los siguientes aspectos:

- : la red compleja interconectada de tecnologías, plataformas.

- : algoritmo creado para predecir las preferencias de los usuarios y recomendarles elementos que puedan ser de su interés.

Termino

La red compleja interconectada de tecnologías, plataformas, datos, individuos y organizaciones que participan en la creación, distribución, consumo, almacenamiento y gestión de información en formato digital.

Termino

Algoritmo que fue creado para predecir las preferencias de los usuarios y recomendarle elementos que puedan ser de su interés

-

3. El Ecosistema de la Información Digital

Al referirnos a un ecosistema de información digital, se debe tener presente la red compleja interconectada de tecnologías, plataformas, datos, individuos y organizaciones que participan en la creación, distribución, consumo, almacenamiento y gestión de información en formato digital. En un entorno digital, de forma similar a un ecosistema natural, diversos elementos interactúan y dependen unos de otros para dar forma al flujo y a la disponibilidad de la información.

Como indicó Floridi (2010):Cita

“La infósfera es todo el entorno informativo constituido por todas las entidades informativas (incluidos los documentos, los datos, los objetos, los procesos y los organismos) y sus propiedades, interacciones, procesos y relaciones mutuas. Es un concepto más amplio que el de ciberespacio, que es solo una de sus regiones, y que, en Internet, que es solo una de sus infraestructuras”.

De acuerdo con lo planteado por Buckland, (1991) , la naturaleza multifacética de la información se manifiesta de diferentes formas dentro de este ecosistema: "La información puede ser considerada como conocimiento comunicado, como información sobre conocimiento, como información en cosa (datos y documentos) y como proceso". Esta perspectiva evidencia que el ecosistema digital gestiona información en diversos formatos, desde datos brutos hasta conocimiento elaborado, y los elementos del ecosistema deben ser capaces de interactuar con estas diferentes manifestaciones.

Elementos que Componen un Ecosistema de Información Digital:

Un ecosistema de información digital está compuesto por varios elementos interdependientes, entre los que se incluyen:

- Infraestructura Tecnológica: hardware, software, redes de comunicación.

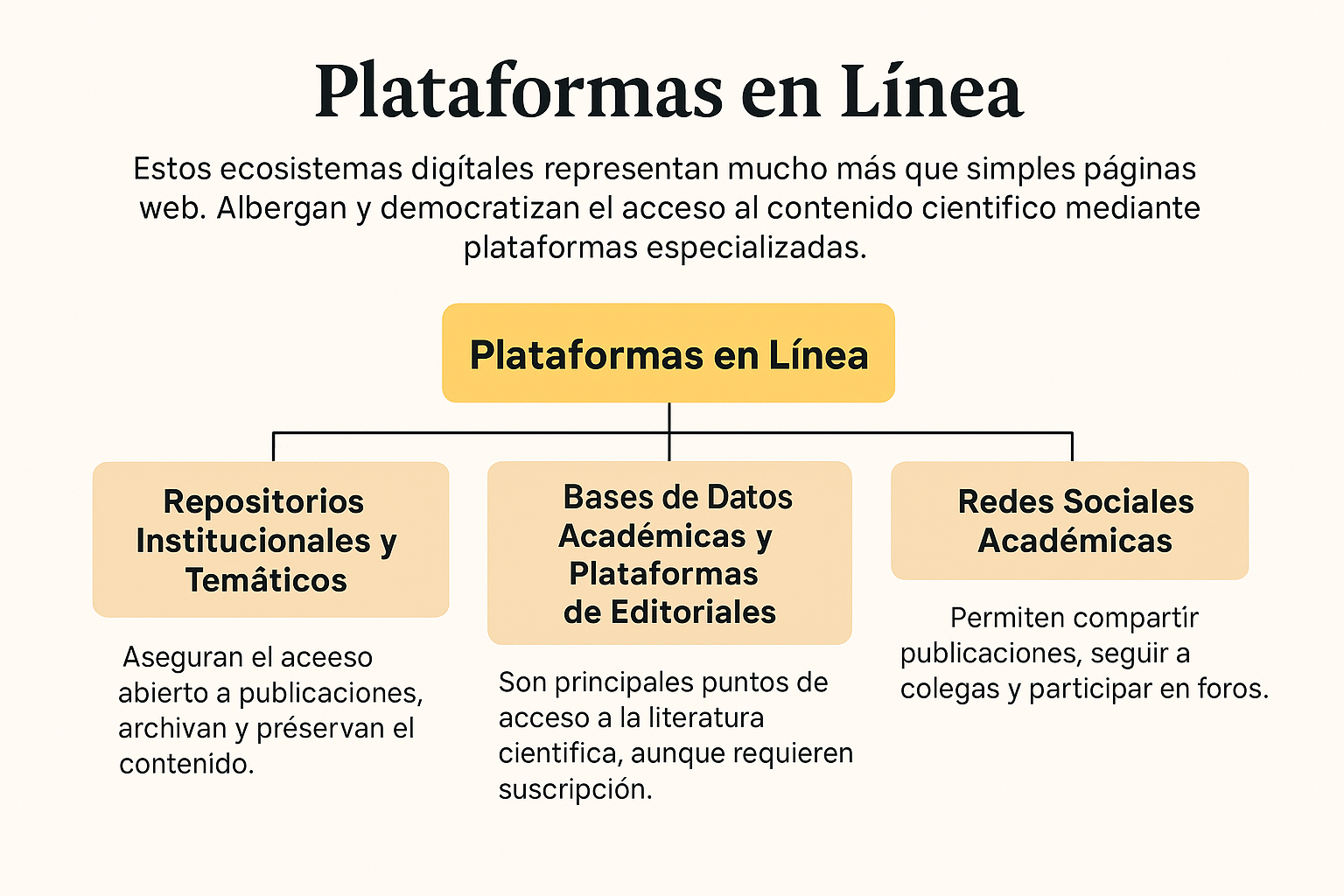

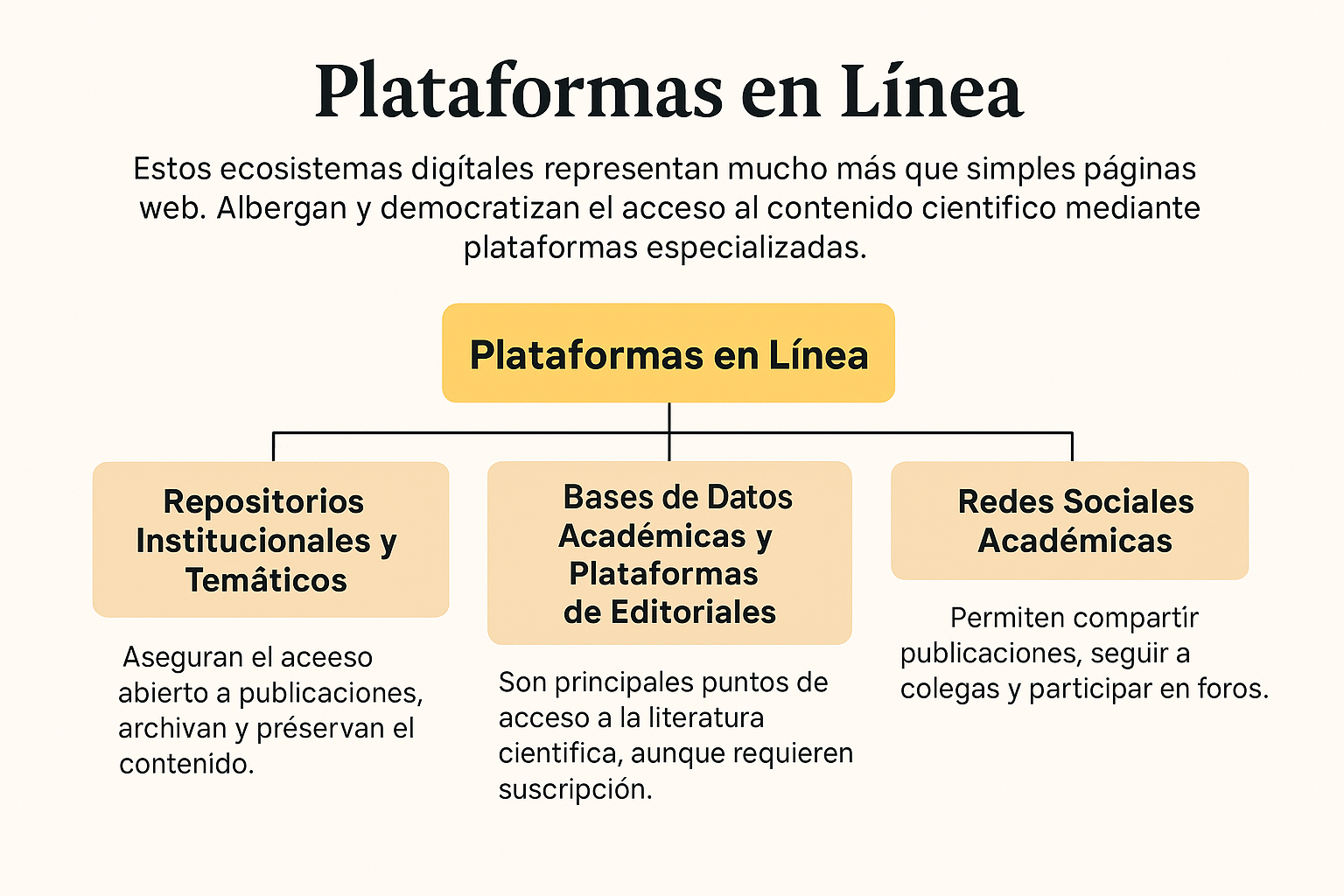

- Plataformas Digitales: redes sociales, motores de búsqueda, bases de datos académicas, repositorios digitales, plataformas de publicación, plataformas de comercio electrónico.

- Datos e Información: contenido textual, imágenes, videos, audio, conjuntos de datos estructurados y no estructurados, metadatos.

- Usuarios: individuos que crean, comparten, buscan, consumen e interactúan con la información.

- Organizaciones: empresas, instituciones académicas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales que producen, gestionan y diseminan información.

- Políticas y Regulaciones: leyes de protección de datos, derechos de autor, normas de privacidad, políticas de acceso a la información.

- Estándares y Protocolos: formatos de archivo, protocolos de comunicación (HTTP, TCP/IP), estándares de metadatos.

- Algoritmos: sistemas automatizados que filtran, clasifican, recomiendan y dan forma a la información que los usuarios encuentran.

Ejemplos:

A continuación, se citan algunos ejemplos:

- Un investigador que utiliza una base de datos académica (plataforma digital) para encontrar artículos científicos (datos e información) a través de su computadora (infraestructura tecnológica) y citarlos en su trabajo, respetando las normas de derechos de autor (políticas y regulaciones).

- Un ciudadano que se informa sobre un evento actual a través de noticias publicadas en un sitio web (plataforma digital), compartiendo su opinión en una red social (plataforma digital) y viendo anuncios relacionados con el tema basados en sus interacciones previas (influencia de algoritmos).

3.1. Panorama de las redes sociales como fuentes de información

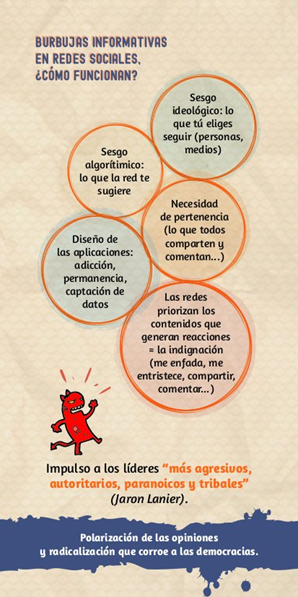

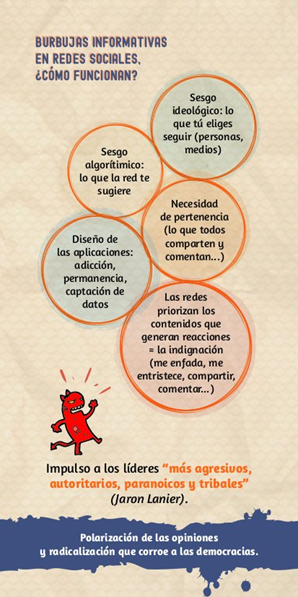

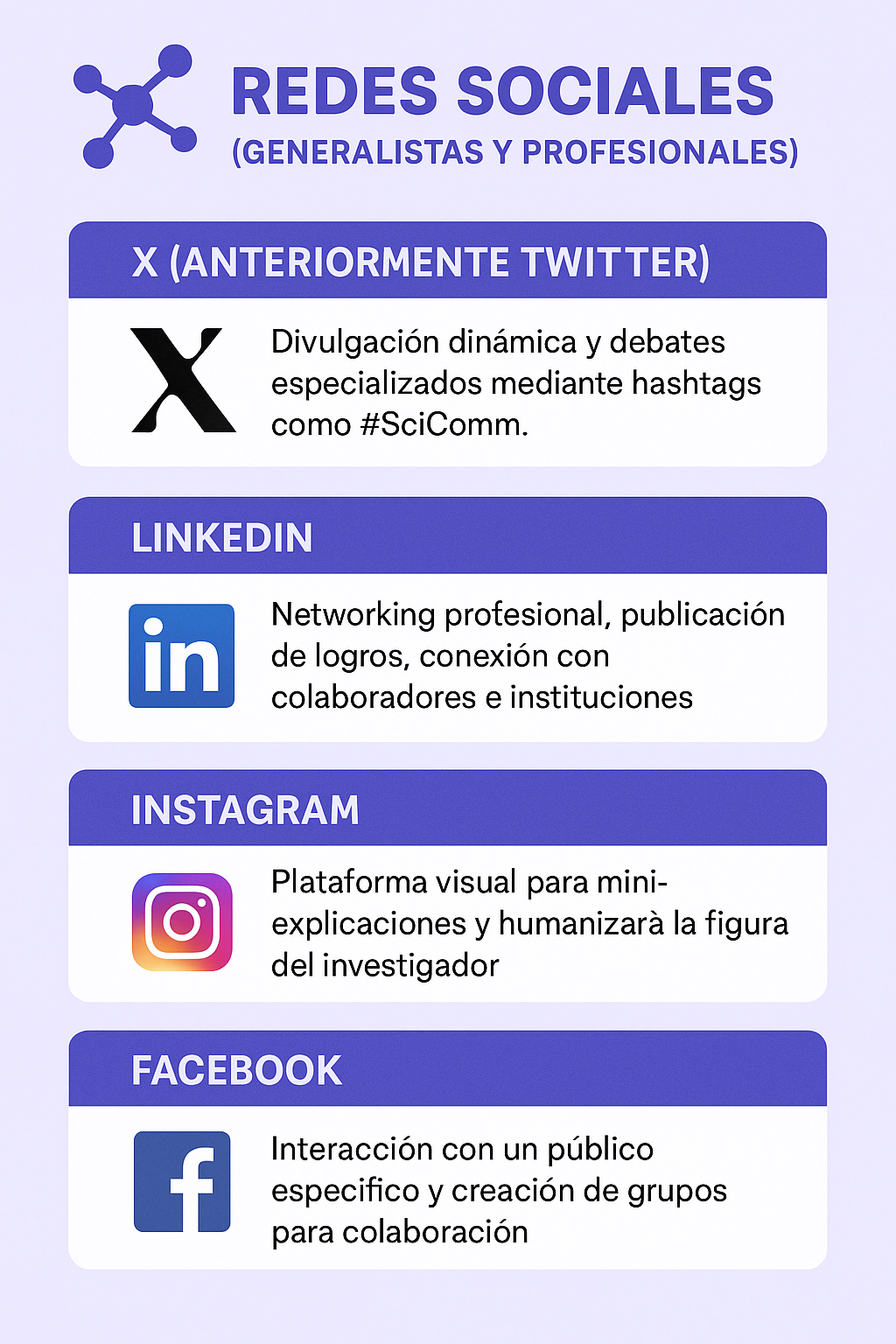

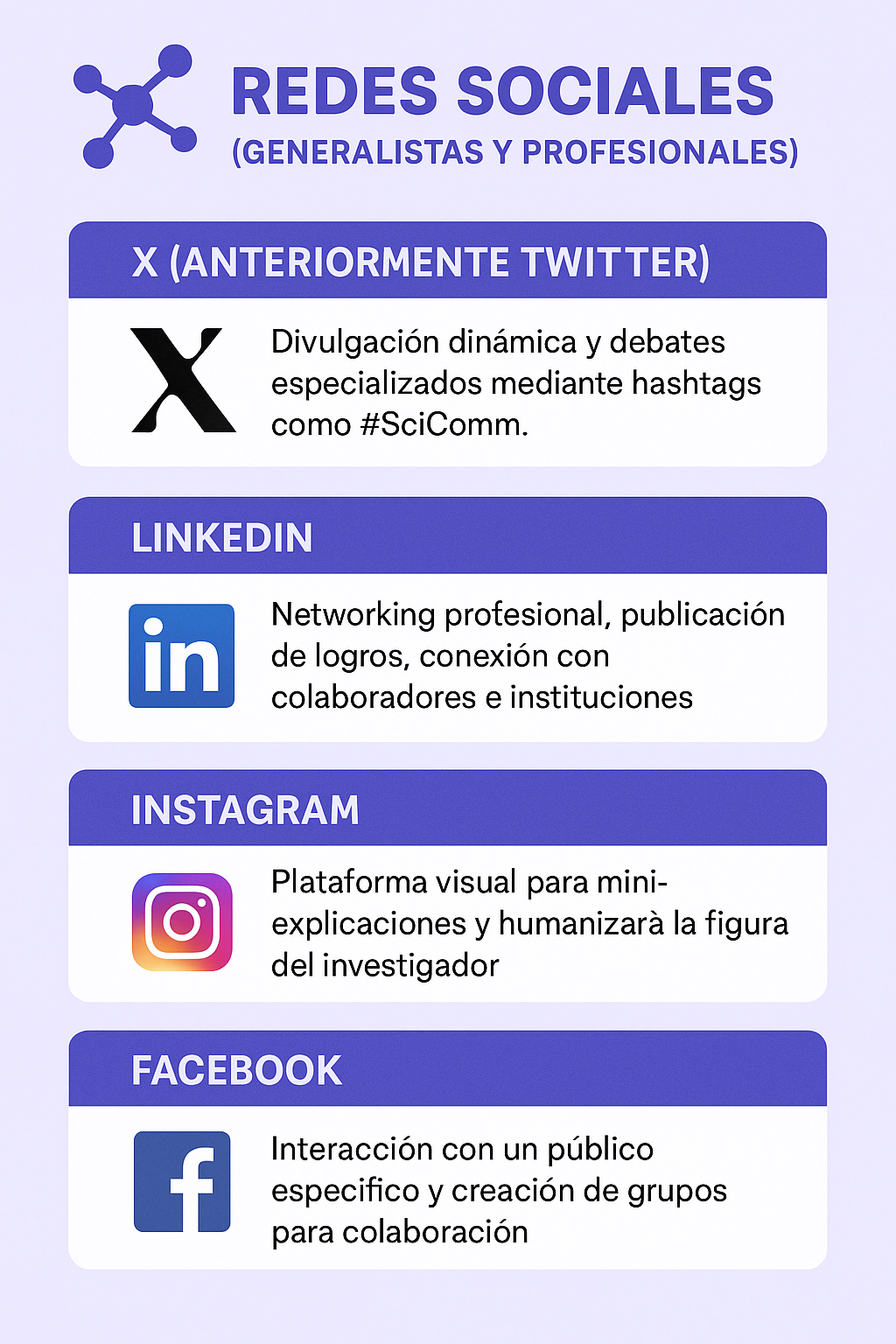

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de difusión de información, desempeñando un papel crucial en la forma en que consumimos y compartimos datos. Plataformas como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram no solo facilitan la interacción entre usuarios, sino que también permiten la circulación rápida de noticias y contenidos relevantes. Sin embargo, este fenómeno plantea retos significativos, ya que la inmediatez de la información puede llevar a la propagación de datos erróneos o malinterpretados. Por ejemplo, un tuit viral puede alcanzar a miles de personas en cuestión de minutos, lo que genera tanto beneficios como riesgos para la veracidad del contenido que se comparte. Esto ha llevado a una creciente preocupación sobre cómo discernir entre información válida y engañosa en un entorno digital tan saturado (Argiñano, 2020).

El impacto de las redes sociales en la percepción pública y el acceso a la información es innegable. La capacidad de los usuarios para difundir sus opiniones y experiencias a través de estos canales ha democratizado la comunicación, pero también ha permitido que se propague desinformación. Este ecosistema informático exige que los consumidores adopten un enfoque crítico hacia el contenido que encuentran. Así, no solo se trata de consumir información, sino también de cuestionar su origen y contexto. Por lo tanto, es esencial educar a los estudiantes sobre el uso responsable de las redes sociales como fuentes de información, promoviendo habilidades críticas que les permitan navegar con seguridad en este complejo panorama digital (Hernández Ruiz, 2025).

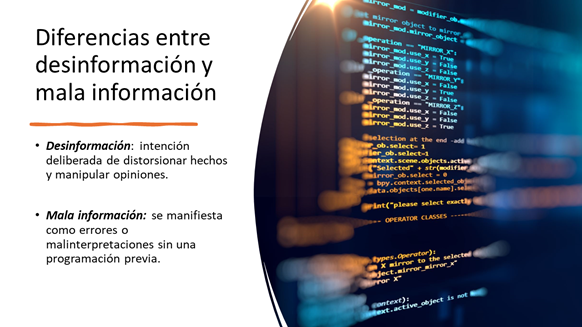

3.2. Criterios para evaluar fuentes confiables vs. no confiables

La evaluación crítica de las fuentes es fundamental en el ecosistema digital actual, donde la cantidad de información disponible puede ser abrumadora. Para discernir entre fuentes confiables y no confiables, los estudiantes deben familiarizarse con varios criterios esenciales. Uno de los aspectos más importantes es verificar la autoridad del autor o la entidad detrás del contenido; esto incluye investigar sus credenciales y su experiencia en el tema abordado. Además, es crucial considerar el propósito del contenido: si tiene intenciones comerciales o políticas, esto podría influir en su objetividad. Por ejemplo, un artículo publicado por una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación científica podría ser más confiable que un blog personal con una agenda particular (Isidori, 2017)

Concepto

Otro criterio relevante es la actualidad de la información presentada. En un mundo donde los eventos evolucionan rápidamente, las fuentes deben ser recientes para garantizar su relevancia y precisión. Igualmente, contrastar múltiples fuentes sobre un mismo tema ayuda a obtener una visión más equilibrada y evitar sesgos. Este proceso no solo fomenta el pensamiento crítico entre los estudiantes, sino que también les permite desarrollar habilidades necesarias para abordar la sobrecarga informativa que caracteriza a nuestra era digital. De este modo, se les empodera para tomar decisiones informadas basadas en evidencias sólidas y análisis críticos (Guillermo Cornetero, 2025). En la Figura 1, se presentan los criterios para evaluar las fuentes confiables vs. las no confiables.

Figura 1. Criterios para evaluar fuentes confiables vs no confiables

(Carrera, 2025)Figura 1. Criterios para evaluar fuentes confiables vs no confiables

(Carrera, 2025)3.2.1. Consideraciones para Prevenir Errores en el Ecosistema de Información Digital (en el contexto de la investigación):

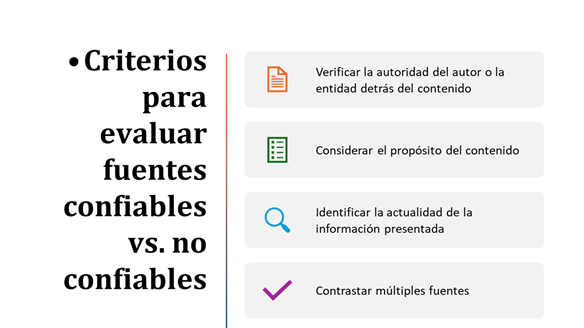

En el ámbito de la investigación, es crucial ser consciente de los posibles errores y sesgos inherentes al ecosistema de información digital. A continuación, se presentan algunas consideraciones relevantes:

Evaluación Crítica de las Fuentes: No toda la información digital es confiable o precisa. Es fundamental aplicar habilidades de pensamiento crítico para evaluar la autoridad, el propósito, la objetividad, la precisión y la actualidad de las fuentes de información. La proliferación de noticias falsas y desinformación en línea exige un escrutinio riguroso.

Comprensión de los Algoritmos y las Burbujas de Filtro: Los algoritmos de recomendación pueden limitar la exposición a diversas perspectivas al crear "burbujas de filtro" o "cámaras de eco", donde los usuarios solo ven información que confirma sus creencias existentes. Los investigadores deben ser conscientes de este fenómeno y buscar activamente fuentes de información diversas y contrastantes.

Ejemplo: Un investigador que solo consulta fuentes de noticias con una determinada orientación política puede no tener una comprensión completa de un problema social complejo.

Sesgos en los Datos y los Algoritmos: Los datos utilizados para entrenar algoritmos pueden contener sesgos inherentes, lo que puede generar resultados parciales en la búsqueda y recomendación de información. Los investigadores deben identificar estos sesgos potenciales y considerar cómo podrían afectar sus hallazgos.

Ejemplo: Si un algoritmo de búsqueda de imágenes se entrena principalmente con imágenes de un determinado grupo demográfico, podría ofrecer resultados inexactos o limitados al buscar imágenes de otros grupos.

Problemas de Acceso y Brecha Digital: No todas las personas tienen el mismo nivel de acceso a la información digital ni las habilidades necesarias para utilizarla eficazmente. Los investigadores deben tener en cuenta la brecha digital y cómo esta puede influir en la representatividad de las fuentes de información y en la participación en la creación del conocimiento.

Ejemplo: Investigar sobre el uso de internet en una población específica requiere considerar las diferencias de acceso tecnológico entre distintos grupos socioeconómicos.

Cuestiones de Privacidad y Seguridad: La recopilación y el uso de datos personales en el entorno digital plantean importantes cuestiones éticas. Los investigadores deben actuar de forma responsable y respetar la privacidad de los individuos.

Ejemplo: Al utilizar datos de redes sociales en una investigación, es imprescindible anonimizar la información personal y obtener el consentimiento informado, si corresponde.

Preservación y Acceso a Largo Plazo: La naturaleza efímera de la información digital representa un desafío para su preservación. Los investigadores deben evaluar la disponibilidad futura de las fuentes digitales que utilizan.

Ejemplo: Citar un tweet como fuente primaria de información puede ser problemático si la cuenta se elimina o el tweet se borra.

En la Figura 2 se presentan las consideraciones para prevenir errores de información en el ecosistema de información.

Figura 2. Consideraciones para prevenir errores en el Ecosistema de Información.

(Carrera, 2025)Figura 2. Consideraciones para prevenir errores en el Ecosistema de Información.

(Carrera, 2025) -

4. Funcionamiento básico de algoritmos de recomendación

En el marco del ecosistema digital, resulta fundamental comprender el funcionamiento de los algoritmos, especialmente en redes sociales. A continuación, se describen sus elementos principales:

¿Qué es un algoritmo?

Según (Cormen, 2009), en su libro Introduction to Algorithms:

Cita

"Un algoritmo es cualquier procedimiento computacional bien definido que toma algún valor o conjunto de valores como entrada y produce algún valor o conjunto de valores como salida. Un algoritmo es, por lo tanto, una secuencia de pasos computacionales que transforman la entrada en la salida."

¿Qué es un algoritmo de recomendación?

Un algoritmo de recomendación es un tipo particular de algoritmo que fue creado para predecir las preferencias de los usuarios y recomendarle elementos que puedan ser de su interés. Por “elementos” se entienden publicaciones, música, videos, productos, personas a seguir, entre otros. Su objetivo principal es aumentar la participación del usuario, prolongar su permanencia en la plataforma y, en muchos casos, facilitar la monetización.

Como indican Ricci et al. (2011), los sistemas de recomendación son programas de software que generan sugerencias de elementos que probablemente interesen a los usuarios.

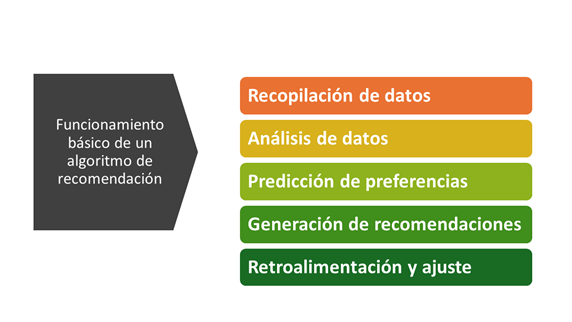

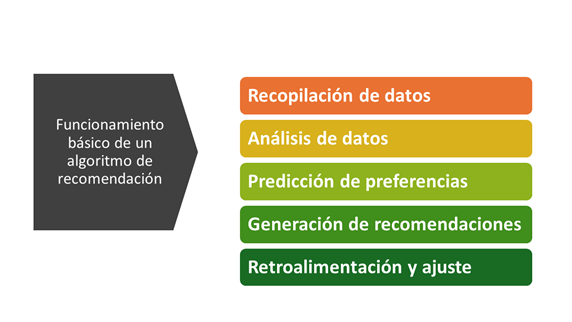

¿Cuál es el funcionamiento básico de un algoritmo de recomendación?

En la actualidad los algoritmos de recomendación en las redes sociales cambian constantemente y son muy sofisticados gracias a la utilización de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático muy avanzadas, el funcionamiento básico puede comprenderse a través de los siguientes enfoques clave:

- Filtrado colaborativo (Collaborative Filtering): este enfoque parte de la premisa que los usuarios que han mostrado preferencias similares en el pasado, con un alto nivel de probabilidad presentarán su gusto en elementos similares en el futuro. Dentro de este enfoque se identifican dos tipos básicos:

- Basado en usuarios: este enfoque identifica usuarios similares en función a sus interacciones (me gusta, comentarios, compartidos, visualizaciones, etc.) y recomienda elementos que a esos usuarios similares les ha gustado.

- Basado en ítems: en este caso identifica elementos que son similares entre sí en base a la forma en la que los usuarios han interactuado con ellos y recomienda elementos similares con los que se ha interactuado de forma positiva.

- Filtrado basado en contenido (Content-Based Filtering): este enfoque se basa en el análisis de las características de los elementos con los que un usuario ha interactuado en el pasado y recomienda elementos similares en función de esas características.

- Enfoques híbridos: combinan los métodos anteriores e incorporan técnicas más sofisticadas, como el aprendizaje profundo, para mejorar la precisión y diversidad de las recomendaciones. Actualmente, la mayoría de las plataformas de redes sociales utilizan este enfoque.

El funcionamiento básico que el algoritmo realiza puede definirse en las siguientes fases:

- Recopilación de datos: en base a las interacciones de los usuarios con el contenido.

- Análisis de datos: para identificar patrones, similitudes entre usuarios y elementos.

- Predicción de preferencias: en base al análisis identifica los elementos de mayor interés.

- Generación de recomendaciones: genera una lista de elementos recomendados.

- Retroalimentación y ajuste: ajusta su modelo para mejorar futuras predicciones.

Comprender estos procesos es clave para analizar cómo se distribuye la información, cómo se configuran las burbujas de filtro, cómo se influye en la opinión pública y de qué modo pueden utilizarse —o manipularse— estos sistemas para la difusión de noticias, publicidad u otros contenidos digitales.

En la Figura 3 se ilustran los elementos del funcionamiento básico de un algoritmo de recomendación.

Figura 3. Funcionamiento básico del algoritmo de recomendación

(Carrera, 2025)Figura 3. Funcionamiento básico del algoritmo de recomendación

(Carrera, 2025)

Métodos de Evaluación Empírica de la Precisión

Profundiza más:Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre (TEMA) ¡Accede aquí!

Aprende más

Para identificar la manera en la que se puede evaluar empíricamente la precisión de los algoritmos de recomendación, revise el siguiente enlace, ¡Accede aquí!

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre Ejemplo Práctico de Evaluación ¡Accede aquí!

4.1. Ejercicio práctico: análisis de fuentes en un tema de actualidad

Título del Ejercicio: Análisis Crítico de Fuentes sobre un Tema de Actualidad en Redes Sociales. (El desarrollo de esta actividad se encuentra en el apartado de tareas).

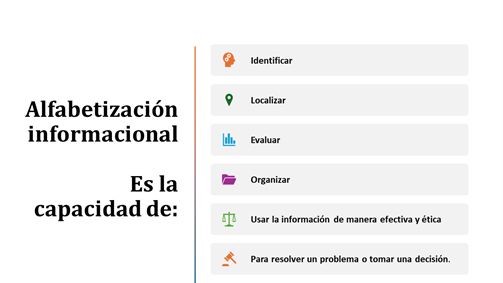

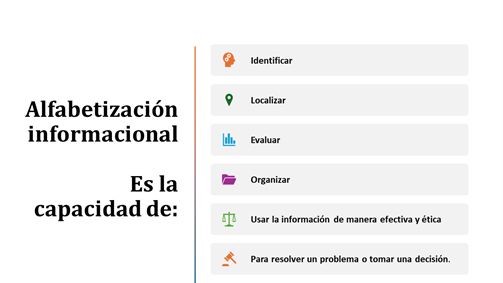

4.2. Importancia de la alfabetización informacional

4.2.1. Definición y objetivos

La alfabetización informacional es la capacidad de identificar, localizar, evaluar, organizar y usar la información de manera efectiva y ética para resolver un problema o tomar una decisión. Implica un conjunto de competencias que permiten a los individuos interactuar críticamente con la información en sus diversos formatos y fuentes. En la Figura 4 se detallan los elementos esenciales de esta competencia.

Figura 4. Alfabetización informacional

(Carrera, 2025)Figura 4. Alfabetización informacional

(Carrera, 2025)

La American Library Association (ALA), en su Presidential Committee on Information Literacy: Final Report (1989), definió la alfabetización informacional de la siguiente manera:

Cita

"Ser alfabetizado informacionalmente es saber cuándo y por qué se necesita información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética."

Esta definición pionera subraya la naturaleza holística de la alfabetización informacional, que abarca desde la identificación de la necesidad de información hasta su uso responsable.

Elementos Clave de la Alfabetización Informacional:

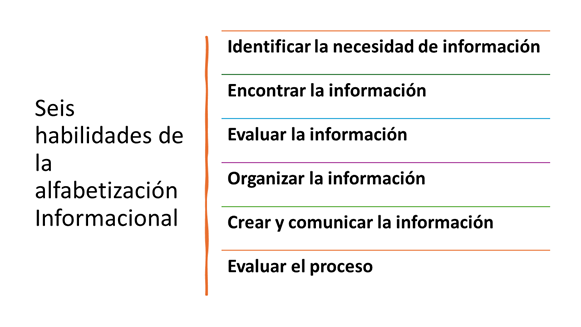

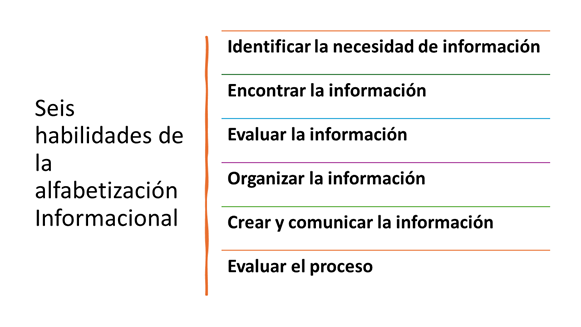

Diversos modelos y marcos han surgido para detallar los elementos o competencias de la alfabetización informacional. Uno de los más influyentes es el modelo de las Seis Habilidades de la Alfabetización Informacional propuesto por SCONUL (Society of College, National and University Libraries, Reino Unido, 2011):

- Identificar la necesidad de información: Ser capaz de definir y articular claramente una necesidad de información para un propósito específico.

- Encontrar la información: Ser capaz de identificar y utilizar diversas estrategias de búsqueda y fuentes de información apropiadas (bases de datos, catálogos, internet, expertos, etc.).

- Evaluar la información: Ser capaz de evaluar críticamente la información encontrada en términos de su relevancia, fiabilidad, precisión, autoridad, actualidad y sesgo.

- Organizar la información: Ser capaz de organizar, sintetizar y gestionar la información seleccionada de manera efectiva para responder a la necesidad de información.

- Crear y comunicar la información: Ser capaz de adaptar, aplicar, crear y comunicar la información y el conocimiento a otros de manera apropiada al contexto.

- Evaluar el proceso: Ser capaz de reflexionar sobre el proceso de búsqueda y uso de la información para mejorar las habilidades futuras.

En la Figura 5 se identifican las seis habilidades básicas que se deben desarrollar frente a los requerimientos de la alfabetización informacional.

Figura 5. Seis habilidades de la alfabetización informacional.

(Carrera, 2025)Figura 5. Seis habilidades de la alfabetización informacional.

(Carrera, 2025)

Adentrándonos en la esencia misma de la alfabetización informacional, resulta evidente que esta competencia va más allá de la simple adquisición de datos, configurándose como un proceso integral que fomenta la capacidad de transformar información en conocimiento significativo. (Maguiña-Ballón2021)

4.3. Desafíos en la búsqueda de información

4.3.1. Desinformación y fake news

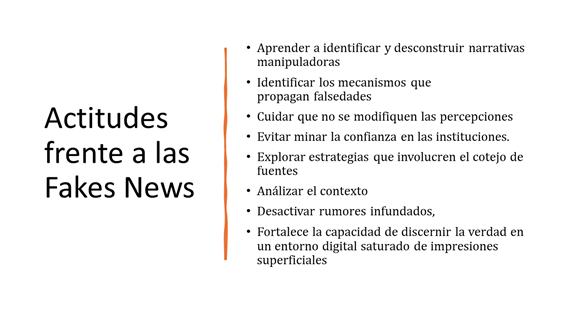

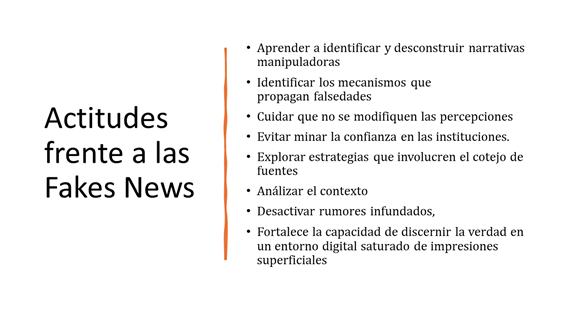

A la par de los beneficios que ofrecen las redes sociales, se evidencia que la rápida proliferación de fake news y desinformación plantea retos complejos en la búsqueda de una información veraz. Así, resulta imperativo que los ciudadanos aprendan a identificar y deconstruir narrativas manipuladoras, comprendiendo que los mecanismos que difunden estas falsedades pueden distorsionar percepciones y minar la confianza en las instituciones.

Figura 6. Actitudes frente a las Fake News

(Carrera, 2025)Figura 6. Actitudes frente a las Fake News

(Carrera, 2025)

4.4. Tendencias futuras en la información digital

Nuevas tecnologías en la búsqueda de información

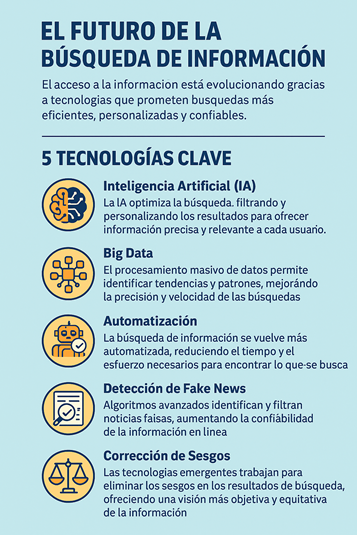

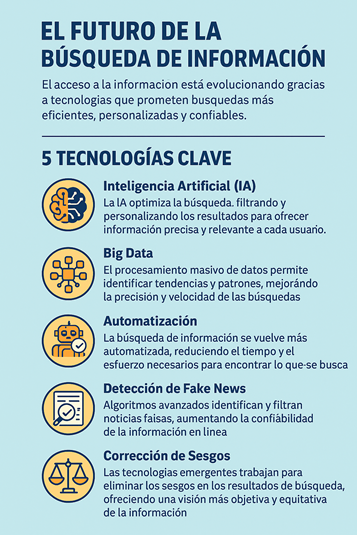

Observando la creciente integración de herramientas basadas en inteligencia artificial y la expansión de las capacidades de procesamiento de datos, se vislumbra un futuro en el que la búsqueda de información se convierta en un proceso cada vez más automatizado y personalizado (Sánchez Gonzales, 2020). Así, se abre la posibilidad de una interacción más intuitiva y segura, en la que la tecnología no solo optimice los procesos de búsqueda, sino que también refuerce la confianza en la veracidad de los datos presentados (Herrada Lores, 2022). En la Figura 7 se plantean algunas tecnologías que deben considerarse para la búsqueda de información en el futuro.

Figura 7. El futuro de la búsqueda de la información

(Carrera, 2025)Figura 7. El futuro de la búsqueda de la información

(Carrera, 2025)

- Filtrado colaborativo (Collaborative Filtering): este enfoque parte de la premisa que los usuarios que han mostrado preferencias similares en el pasado, con un alto nivel de probabilidad presentarán su gusto en elementos similares en el futuro. Dentro de este enfoque se identifican dos tipos básicos:

-

-

-

-

-

Introducción

E

n la era digital, la proliferación de información falsa se ha convertido en un desafío que afecta tanto a la sociedad como al ámbito académico, donde la veracidad de los datos es esencial para la construcción del conocimiento. La facilidad para difundir contenidos manipulados, intencionales o no, exige el desarrollo de habilidades críticas que permitan distinguir entre lo real y lo ficticio. Metodologías sistemáticas, como la taxonomía de y el , ofrecen marcos valiosos para comprender la naturaleza de estas noticias y evaluar la credibilidad de las fuentes, utilizando indicadores como autoridad, objetividad y actualidad (Valchanov, 2018). Como lo mencionó Falangiana (2023), este panorama revela no solo los riesgos inherentes a la desinformación, sino también la necesidad de implementar estrategias eficaces para su detección y análisis en contextos tan variados como la investigación, la política y la vida diaria.

Termino

Son un tipo de información errónea o desinformación que se difunde a través del ecosistema de información digital, y que plantea retos para discernir entre información válida y engañosa

Termino

Es un marco de análisis crítico diseñado para evaluar la credibilidad y fiabilidad de la información

-

5. Metodologías para identificar la información falsa

Importancia de la identificación de información falsa

La identificación de información falsa se ha convertido en una habilidad esencial en la era digital, donde el flujo de datos es constante y, a menudo, abrumador. Con la proliferación de las redes sociales y las plataformas de información, los usuarios se enfrentan diariamente a un vasto mar de contenido, lo que dificulta discernir entre hechos verificables y afirmaciones engañosas. Como lo mencionó Rando-Cueto (2024), la capacidad de reconocer información falsa no solo es crucial para la integridad académica, sino que también desempeña un papel vital en la formación de opiniones informadas y decisiones conscientes. Por ejemplo, en contextos electorales, las noticias falsas pueden influir significativamente en el comportamiento del votante, alterando la percepción pública y afectando el resultado de procesos democráticos fundamentales.

Además, el impacto de la desinformación va más allá del ámbito político; también puede tener repercusiones en áreas como la salud pública, donde información errónea sobre tratamientos o vacunas puede llevar a decisiones perjudiciales para la comunidad. Por ello, desarrollar metodologías efectivas para identificar y evaluar la veracidad de la información es imperativo (La Madrid Arroyo, 2019).

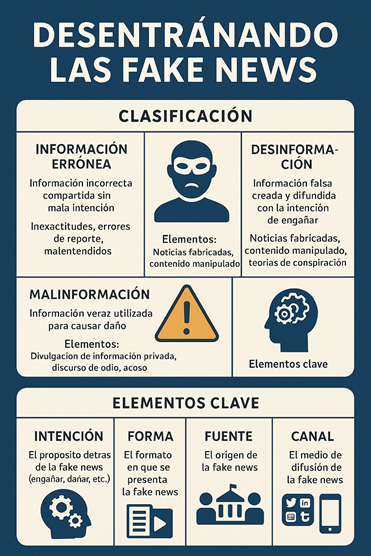

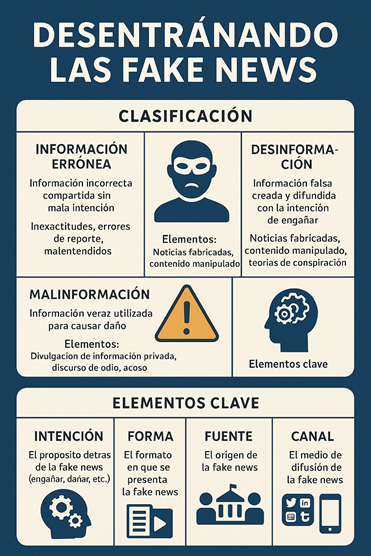

5.1.1. Taxonomía de las Fake News y su impacto

5.1.1.1. Clasificación de las Fake News

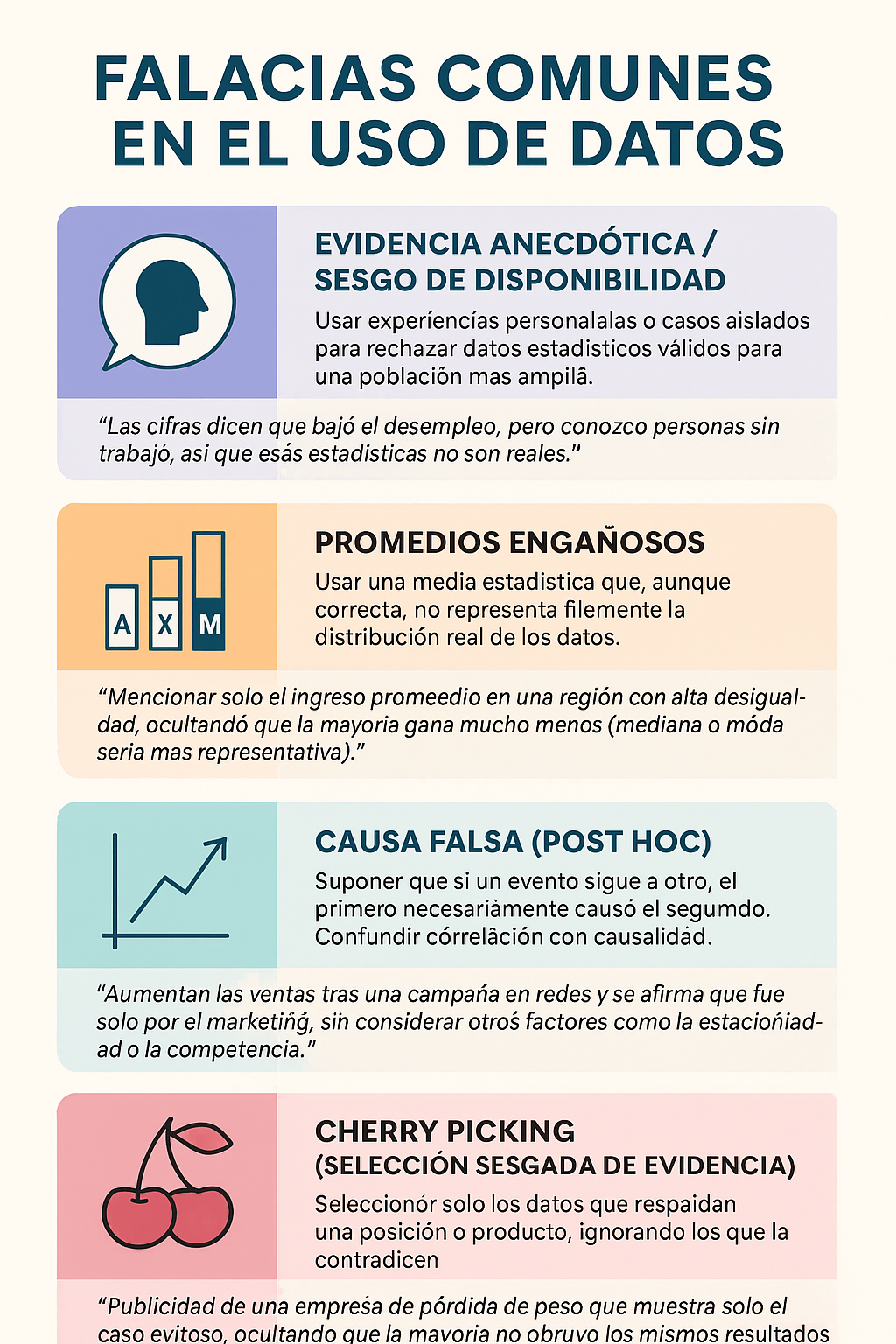

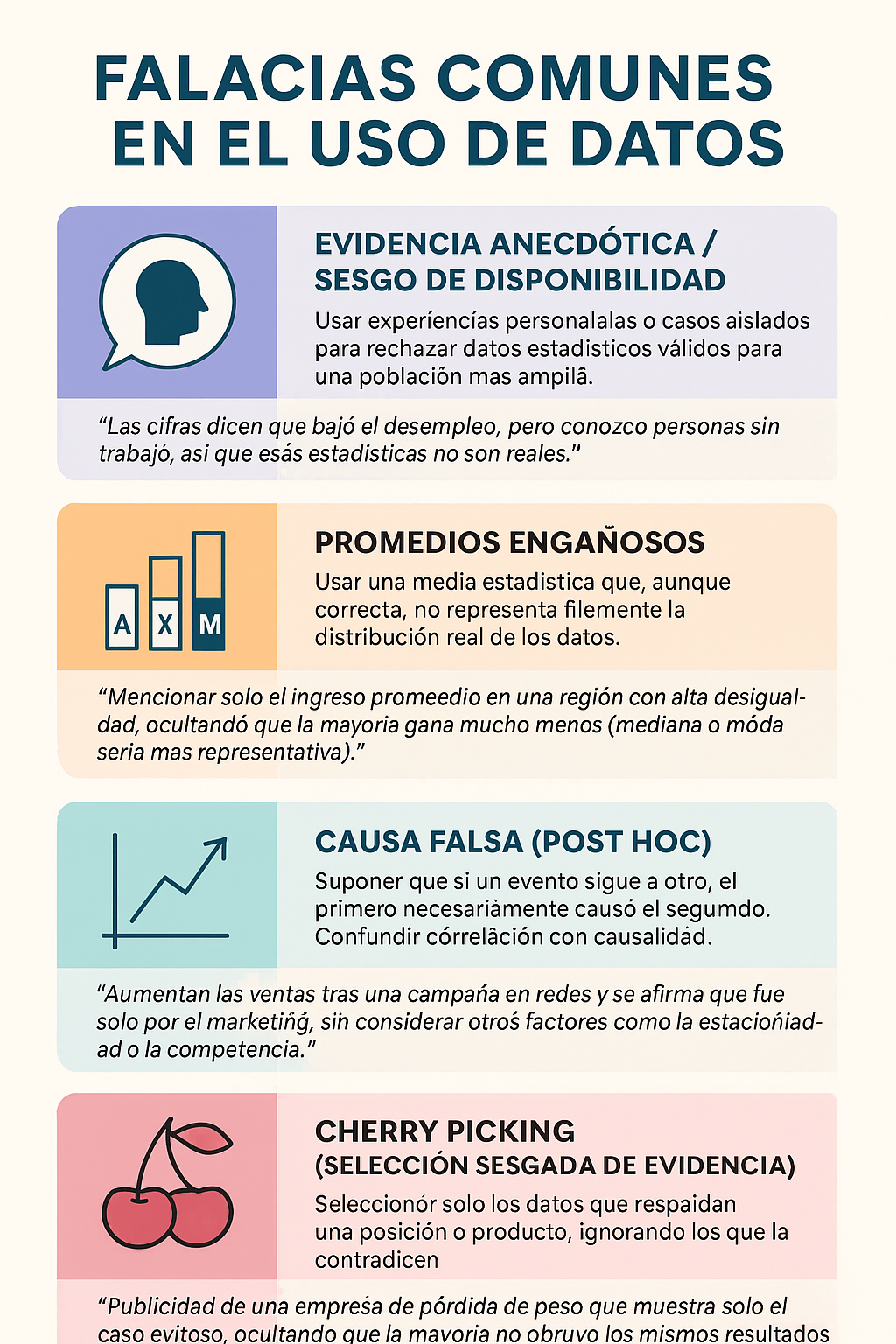

Iniciando un análisis más detallado de las clasificaciones, cabe destacar que la permite diferenciar entre diversos tipos de desinformación, revelando matices que facilitan su detección y comprensión. Así, se identifican categorías que varían desde noticias deliberadamente fabricadas hasta aquellas distorsionadas por interpretaciones erróneas, lo que exige métodos analíticos que aborden cada nicho específico. Además, estos enfoques permiten no solo identificar la intención detrás de la información falsa, sino también evaluar sus efectos en distintos contextos como la política, la economía y la salud pública. Como lo indicó Argiñano, J (2021), al desglosar la complejidad inherente a cada tipo, se abren vías para implementar respuestas adaptadas, orientadas a contrarrestar la propagación de estas falsedades y fortalecer un ecosistema informativo basado en datos verificados. Para comprender mejor este fenómeno, es útil clasificarlas según su intención y forma. A continuación, se presenta una clasificación basada en taxonomías comunes:

Información Errónea

- Se refiere a información incorrecta que se difunde sin una intención maliciosa de engañar

- Elementos:

- Inexactitudes factuales.

- Errores de reporte.

- Malentendidos.

- Desinformación

Implica la información deliberadamente falsa o engañosa que se difunde con la intención de engañar.

- Elementos:

- Noticias fabricadas.

- Contenido manipulado (por ejemplo, imágenes o videos alterados).

- Teorías de conspiración.

- Mala información

Se trata de información que puede ser veraz, pero se utiliza para causar daño.

- Elementos:

- Divulgación de información privada.

- Discurso de odio.

- Acoso.

5.1.2. Taxonomía de las Fake News

La ayuda a categorizar los diferentes tipos de falsedades según sus características y propósitos. Algunos de los criterios que se utilizan para clasificar las fake news incluyen:

- Intención: ¿Cuál es el propósito detrás de la creación y difusión de la noticia falsa? (por ejemplo, engañar, influir en la opinión pública, causar daño).

- Forma: ¿Cómo se presenta la noticia falsa? (por ejemplo, texto, imagen, video).

- Fuente: ¿Quién está detrás de la creación y difusión de la noticia falsa? (por ejemplo, individuos, grupos organizados, gobiernos).

- Canal: ¿A través de qué medio se difunde la noticia falsa? (por ejemplo, redes sociales, sitios web, mensajes de texto).

En la figura 1 se detallan los elementos de la taxonomía de las Fake News.

Figura 1. Taxonomía de las Fake News

(Carrera, 2025)Figura 1. Taxonomía de las Fake News

(Carrera, 2025)

5.1.3. Efectos en la sociedad y en la información

Sorprendentemente, el impacto de las fake news se extiende a múltiples esferas, configurándose como un fenómeno que afecta la vida cotidiana y el entramado social de manera inevitable. En este sentido, de acuerdo con lo que planteó (Flax, 2022) la clasificación especializada no solo permite discernir entre distintos grados de intencionalidad y error, sino que también nos invita a analizar cómo se filtra y transforma la información en contextos tan variados como el empresarial o el cultural. Por ejemplo, la manipulación de datos en campañas publicitarias puede distorsionar la percepción del consumidor, lo que, a su vez, incide en la economía local y en la confianza en las instituciones. Así, abordar sus efectos requiere estrategias que integren tanto la actualización tecnológica como la educación crítica, elementos esenciales para fortalecer un ecosistema informativo donde prevalezca la transparencia y el compromiso con la verdad.

Termino

Es un sistema de clasificación que categoriza los diferentes tipos de noticias falsas según una serie de criterios. Estos criterios pueden incluir la intención detrás de la creación y difusión de la noticia falsa, la forma en que se presenta la información, la fuente de la noticia y los canales a través de los cuales se difunde

-

6. Modelo AAOCC: aplicación sistemática

Descripción del modelo AAOCC

Al iniciar una exploración detallada del modelo AAOCC, es posible apreciar cómo este enfoque sistemático se erige como herramienta esencial para desentrañar las complejidades de la información falsa. El modelo articula, en primer término, la identificación de indicadores formales de credibilidad y, a continuación, establece un marco analítico que incorpora la autoridad, la objetividad, la actualidad y la coherencia de la información.

Modelo AAOCC: Aplicación Sistemática para la Identificación de Información Falsa

El Modelo AAOCC es un marco de análisis crítico diseñado para evaluar la credibilidad y fiabilidad de la información. Su aplicación sistemática permite descomponer la información en elementos clave y examinarlos bajo una lupa de criterios específicos, facilitando la identificación de posibles sesgos, inconsistencias o señales de falsedad.

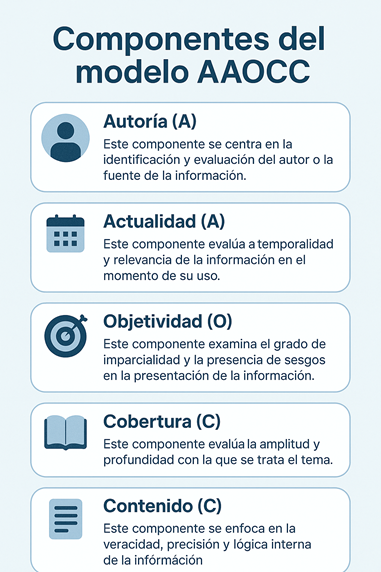

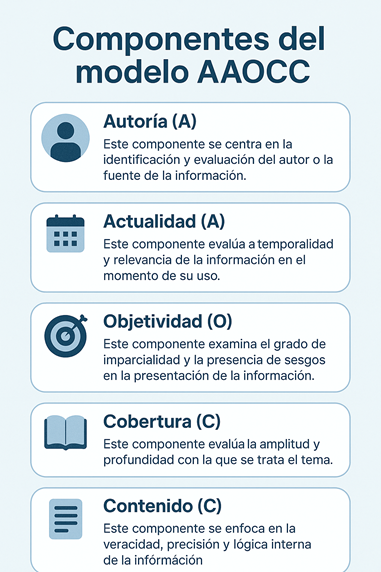

Componentes del Modelo AAOCC:

El acrónimo AAOCC representa los cinco componentes fundamentales del modelo:

- Autoría (A): Este componente se centra en la identificación y evaluación del autor o la fuente de la información. Preguntas clave incluyen:

- ¿Quién creó esta información? ¿Cuál es su nombre o la organización responsable?

- ¿Cuáles son sus credenciales, experiencia o afiliaciones relevantes al tema?

- ¿Tiene el autor algún sesgo conocido o interés particular en el tema? (Ej. financiero, político, ideológico)

- ¿Es el autor una autoridad reconocida en el campo? ¿Se le cita en otras fuentes confiables?

- ¿Existe información de contacto o transparencia sobre el autor o la fuente?

- Actualidad (A): Este componente evalúa la temporalidad y relevancia de la información en el momento de su uso. Preguntas clave incluyen:

- ¿Cuándo se publicó o actualizó la información por última vez?

- ¿Es la información actual para el propósito que se le está dando? (Algunos temas requieren información muy reciente, mientras que otros pueden basarse en fuentes más antiguas).

- ¿Han ocurrido eventos o descubrimientos posteriores que podrían haber invalidado o modificado la información?

- ¿Se indica claramente la fecha de publicación o actualización?

- Objetividad (O): Este componente examina el grado de imparcialidad y la presencia de sesgos en la presentación de la información. Preguntas clave incluyen:

- ¿Se presenta la información de manera equilibrada, considerando diferentes perspectivas?

- ¿Se utilizan un lenguaje neutral y objetivo, o se emplean términos cargados emocionalmente o persuasivos?

- ¿Se distinguen claramente los hechos de las opiniones?

- ¿Se citan las fuentes de manera transparente para respaldar las afirmaciones?

- ¿Parece haber una agenda oculta o un intento de manipular al lector?

- Cobertura (C): Este componente evalúa la amplitud y profundidad con la que se trata el tema. Preguntas clave incluyen:

- ¿Qué tan completo es el tratamiento del tema? ¿Se abordan los aspectos principales?

- ¿Se proporciona suficiente detalle y evidencia para respaldar las afirmaciones?

- ¿Se identifican y discuten posibles limitaciones o áreas de incertidumbre?

- ¿Se compara la información con lo que se conoce sobre el tema a través de otras fuentes confiables?

- Contenido (C): Este componente se enfoca en la veracidad, precisión y lógica interna de la información. Preguntas clave incluyen:

- ¿Es la información precisa y verificable a través de otras fuentes confiables?

- ¿Hay errores factuales, inconsistencias o contradicciones dentro del contenido?

- ¿La información presentada tiene sentido lógico y coherente?

- ¿Se utilizan citas y referencias adecuadas para respaldar las afirmaciones?

- ¿El estilo de escritura y la gramática son profesionales y confiables?

En la Figura 2 se describen los componentes del Modelo AAOCC

Figura 2. Componentes Modelo AAOCC

(Carrera, 2025)Figura 2. Componentes Modelo AAOCC

(Carrera, 2025)

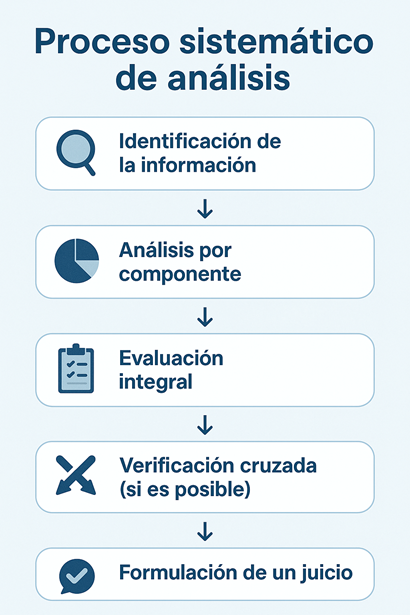

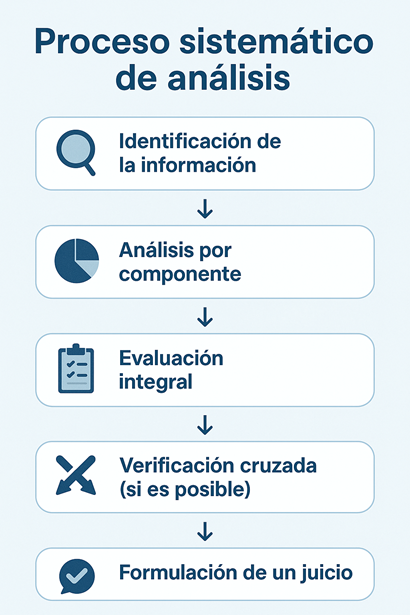

Proceso de Aplicación del Modelo AAOCC:

La aplicación del Modelo AAOCC implica seguir un proceso sistemático de análisis:

- Identificación de la Información: Define claramente la información que deseas evaluar (un artículo de noticias, una publicación en redes sociales, un sitio web, etc.).

- Análisis por Componente: Examina la información aplicando las preguntas clave de cada uno de los cinco componentes del modelo (Autoría, Actualidad, Objetividad, Cobertura, Contenido) de manera individual. Toma notas y registra tus observaciones para cada componente.

- Evaluación Integral: Una vez analizados todos los componentes, realiza una evaluación global de la credibilidad de la información. Considera las fortalezas y debilidades identificadas en cada área. No es necesario que una fuente cumpla perfectamente con todos los criterios, pero las deficiencias significativas en varios componentes deberían generar escepticismo.

- Verificación Cruzada (si es posible): Compara la información con otras fuentes confiables sobre el mismo tema. ¿Coincide la información? ¿Existen contradicciones? La verificación cruzada es crucial para confirmar o refutar la información analizada.

- Formulación de un Juicio: Basándote en el análisis sistemático y la verificación cruzada (si se realizó), formula un juicio sobre la probabilidad de que la información sea veraz o falsa. Justifica tu conclusión con las evidencias encontradas durante el análisis.

En la Figura 3 se indica el proceso sistemático de análisis de la información.

Figura 3. Proceso sistemático de análisis

(Carrera, 2025)Figura 3. Proceso sistemático de análisis

(Carrera, 2025)

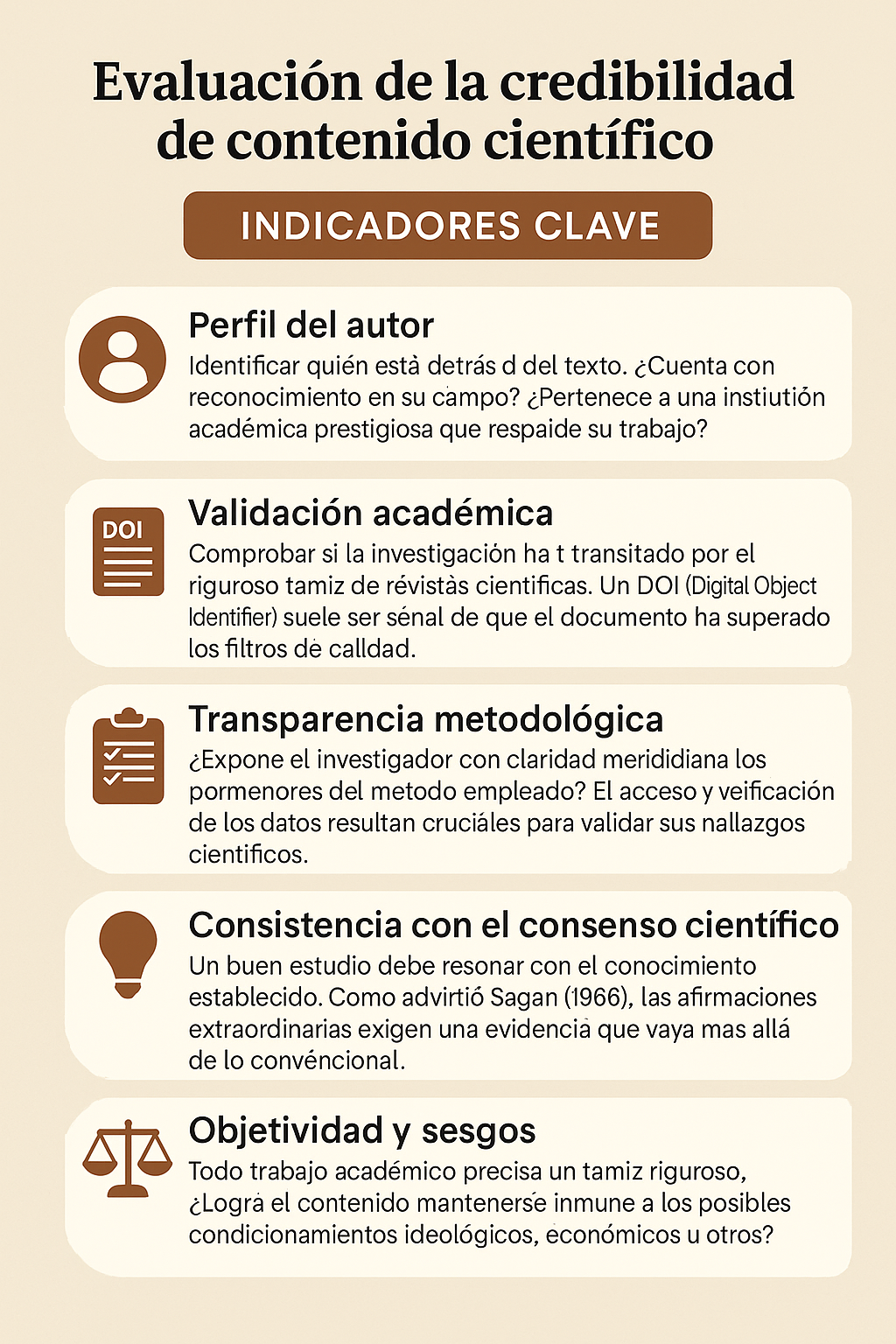

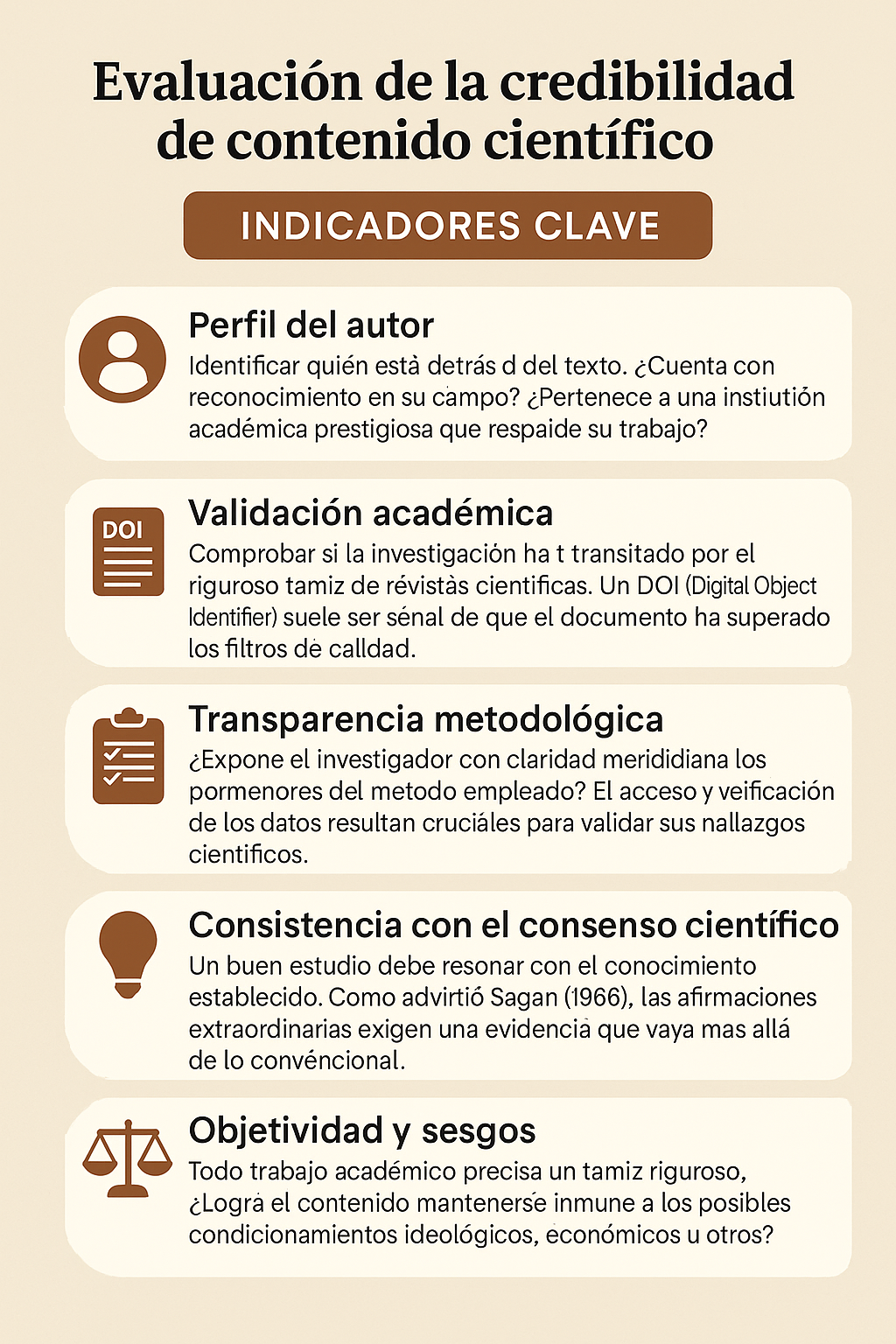

6.1. Evaluación de credibilidad de fuentes: indicadores clave

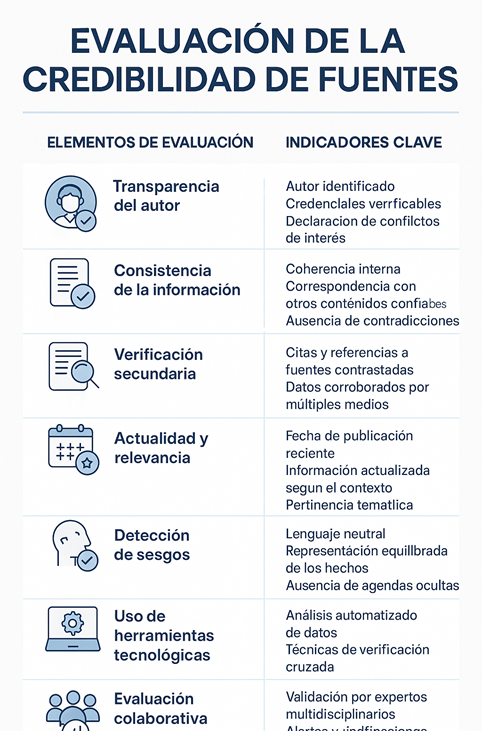

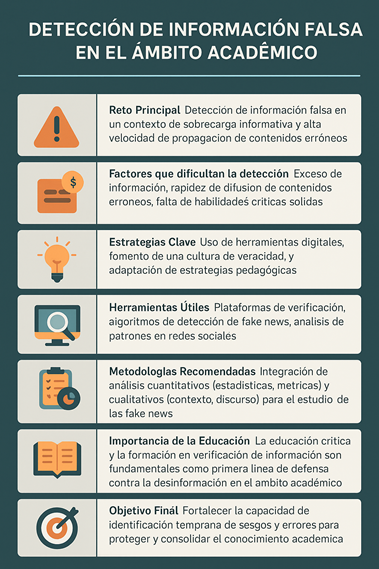

Considerando la relevancia de distinguir entre fuentes confiables y aquellas que meramente aparentan credibilidad, es fundamental proponer criterios que permitan una evaluación exhaustiva y objetiva. En la Figura 4 se detallan los elementos de evaluación de la credibilidad de las fuentes y los indicadores clave.

Figura 4. Elementos de evaluación de credibilidad de las fuentes

(Carrera, 2025)Figura 4. Elementos de evaluación de credibilidad de las fuentes

(Carrera, 2025)

-

7. Detección de información falsa en contexto académico

7.1. Consecuencias de la desinformación

A medida que se incrementa la propagación de información falsa, las consecuencias para la investigación se vuelven cada vez más sofisticadas y penetrantes. Diversos estudios han demostrado que la desinformación no solo compromete la selección y el análisis de datos, sino que también afecta la credibilidad de las fuentes académicas, generando un ambiente propenso al escepticismo y a la polarización del conocimiento. En este sentido, como lo indicó Dwivedi (2023), la manipulación de la información puede conducir a la construcción de teorías erróneas, la pérdida de confianza en el método científico y el debilitamiento de la colaboración interdisciplinaria. Además, el impacto se extiende a la formación de nuevos investigadores, quienes pueden verse influenciados por argumentos ambiguos y datos sesgados, comprometiendo así la integridad de futuras investigaciones y minando el avance del saber.

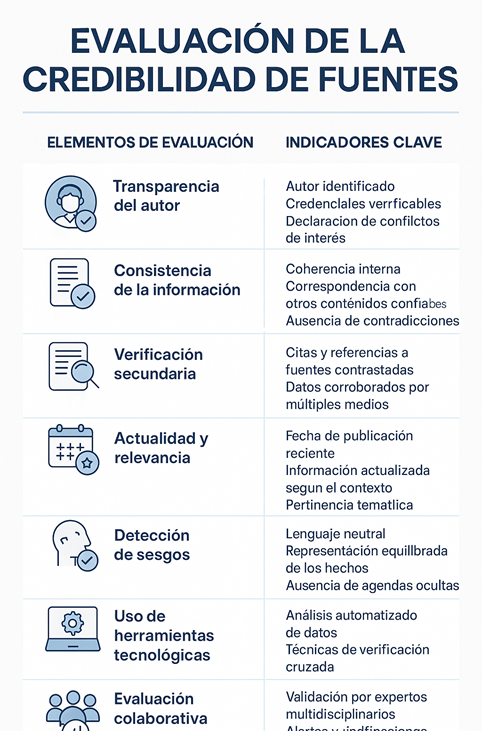

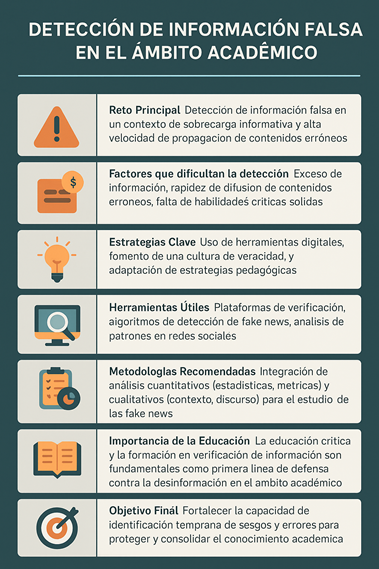

7.2. Retos en el entorno académico

En el ámbito académico, la detección de información falsa se presenta como un reto multifacético que exige la implementación de estrategias innovadoras y la consolidación de habilidades críticas robustas. Diversos factores, como la sobrecarga informativa y la velocidad de propagación de contenidos erróneos, complican la tarea de distinguir entre fuentes fiables y aquellas que, deliberadamente o no, inducen a errores de interpretación. A este respecto, como lo planteó (Raman, 2024) el uso de herramientas digitales y la promoción de una cultura de veracidad se erigen como pilares fundamentales para contrarrestar este fenómeno. Además, el desarrollo continuo de metodologías que integren análisis cuantitativos y cualitativos permite profundizar en el comportamiento de las fake news dentro del entorno académico, facilitando la identificación temprana de sesgos y la corrección de errores que pueden comprometer la formación del conocimiento. Esta realidad subraya la importancia de adaptar tanto las estrategias pedagógicas como las técnicas de verificación, configurando un escenario en el que la educación se convierte en la primera línea de defensa contra la desinformación (Galli, 2022).

En la Figura 5 se describen los elementos que se deben tomar en cuenta para la detección de la información en el ámbito académico.

Figura 5. Detección de la información falsa en el ámbito académico

(Carrera, 2025)Figura 5. Detección de la información falsa en el ámbito académico

(Carrera, 2025)

-

Aprende más

Para conocer más sobre el alcance de las fake news y su incidencia en las ciencias a través de montajes o "fake ciencias", puedes leer el siguiente artículo: ¡Accede aquí!

Aprende más

Para reflexionar sobre el fenómeno de la desinformación en la era digital y sus riesgos para los procesos democráticos, puedes consultar este trabajo de investigación: ¡Accede aquí!

Profundiza más

Este recurso te ayudará a enfatizar sobre Ejercicio de análisis de información

En el enlace se presenta el análisis basado en el modelo AAOCC sobre un artículo de blog polémico que afirma relación entre una vacuna y el autismo. ¡Accede aquí!

-

-

-

-

-

Introducción